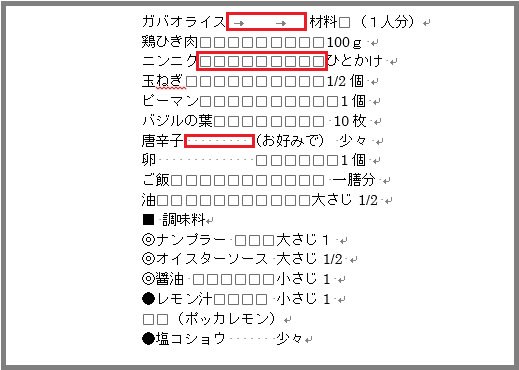

Microsoft Wordで文章を作成中スペースKeyを押すと、灰色の四角枠や中点、Tab記号などが突然表示されるようになった経験をお持ちの方も多いのではないかと思います。

これは突然、勝手にそうなったのではなく、何かの弾みでそうなる操作をしてしまった結果です。多くの場合、リボンのホームタブの「段落」ダイアログボックス中の〔編集記号の表示/非表示〕ボタンを知らないうちに押してしまったからに他なりません。

編集記号は便利なときもありますが、往々にして目障りとなる場合が多いものです。

編集記号を表示されないようにするには、リボンのホームタブの「段落」ダイアログボックス中の〔編集記号の表示/非表示〕ボタンをもう一度押せば、“表示”の指定が解除され、“非表示”指定となり、編集記号は表示されなくなります。

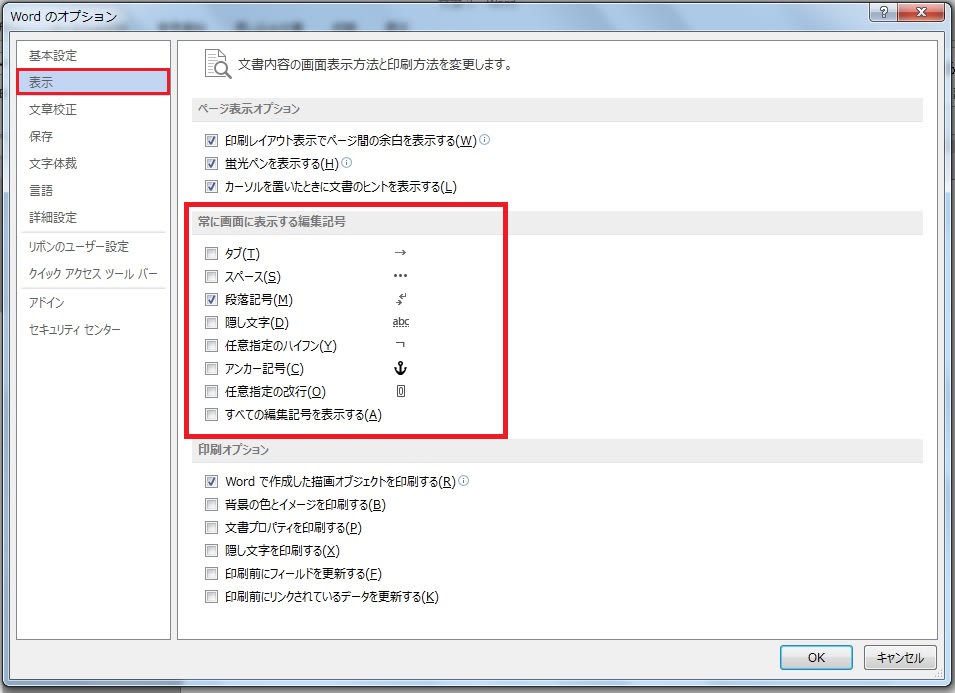

また、〔編集記号の表示/非表示〕ボタンで全ての編集記号が非表示にならない場合があります。これは、段落記号やスペースなど特定の記号を常に表示するように選択しているためです。

この場合は以下の手順で設定を変更します。

①「ファイル」タブをクリック

②「オプション」をクリック

③「表示」をクリック

④「常に画面に表示する編集記号」で、表示する必要がない編集記号のチェック ボックスをクリックしてチェック記号(レテン)を消してオフにする

以上で表示変更の指定は終了です。

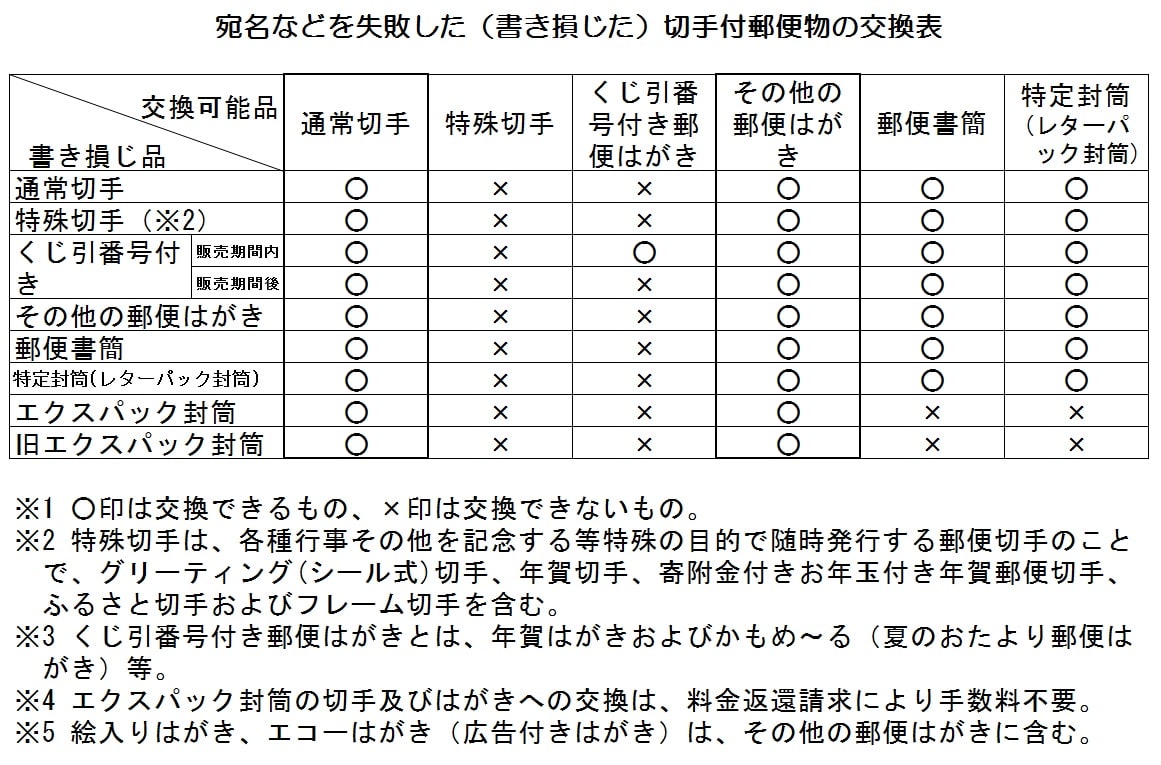

過去に書き損じた年賀はがきや普通はがきを郵便局で切手に交換してもらいました。

交換して貰ったはがきは50円の普通はがき4枚と50円の年賀はがき7枚(2013年用1枚、2014年用6枚)、52円の普通はがき3枚及び52円の年賀はがき1枚(2015年用)の合計15枚、758円分です。

交換手数料は1枚5円なので15枚で75円。差引683円が交換可能金額となります。

私は切手が欲しかったので、17円を追加支払いして82円切手6枚と52円切手4枚に交換して貰いました。

書き損じたはがき(郵便切手付)は、所定の手数料(一枚につき5円=2015年現在)」を支払うことにより、新しい郵便はがきや通常切手に交換して貰うことができます(郵便料金に差がある場合は差額追加が必要)。

但し、切手(はがきの場合は印刷された切手部分)が汚れたり、き損したものは交換して貰えないことになっており、この“汚損・毀損”の程度については持ち込んだ郵便局の局員の判断に差があるので要注意です。

また、購入後、販売期間終了までの間に、近親者の不幸による服喪のため利用できなくなったお年玉付き年賀はがきや寄附金付きお年玉付き年賀郵便切手は、服喪であることを郵便窓口で申し出て、請求者の住所、氏名および亡くなられた方との続柄等を記入した窓口備え付けの請求書を提出することにより、無料で通常切手類と交換できます。

更に、くじ引番号付き郵便はがき(年賀はがきやかもめ~る)は、誤購入の場合には無料で交換して貰える制度があり、交換できるくじ付きはがきが決められています。詳細は日本郵便のホームページで確認してください。

【関係サイト】

○ 書き損じはがき・切手の交換-日本郵便

○ 切手類等の交換手数料-日本郵便

そろそろ来年の手帳が必要と思い、システム手帳のリフィルを購入しました。(2015.11.12)

購入したのは株式会社レイメイ藤井製のKeyword『月間-1』。商品番号『WPR1674』です。

このリフィルは今回初めて購入しました。

購入後パッケージを開け、バインダーに閉じるとき、右下欄外に見慣れない、謎めいた番号が印刷されているのに気付き、この番号は何なのだろうかと思いました。

答えは二年前のITメディアの記事にありました。

これはレイメイ藤井が開発した、専用アプリを使ってシステム手帳に記載した情報を画像データとしてスマートフォンに保存できるようにしたKEYとなる記号・番号で、レイメイ藤井はこの仕組みを導入した専用リフィルを「リフィルストッカー」と名付けています。2013年版から導入し始めたようです。

㈱レイメイ藤井のサイトでは、「2012年以前のリフィル、およびフリーのスケジュールリフィルは自動認識コードには対応しないが、手動で日付を設定する事で、アプリを利用できる。」としています。

紙に書き込まれたアナログデータをデジタル画像化し、検索しやすくして保存するという、正にアナログとデジタルのコラボレーションを実現した商品と言えます。

リフィルストッカーの右下に振られている11けたの番号を専用アプリが認識し、リフィル型番と日時を特定します。画像データとしてスマートフォン側のカレンダーに紐づけられます。

またiPhoneであれば標準カレンダーともリンクします。

スマートフォン・ユーザーはこの仕組みを使えば、過去のデータが手軽に参照・検索できるようになり、便利さが向上するものと思われます。

【関係サイト】

○ 株式会社レイメイ藤井

○ 株式会社レイメイ藤井 リフィルストッカー

○ Itmediaエンタープライズ 2013年06月04日記事

文具の老舗メーカー「レイメイ藤井」、2014年版は綴じ手帳もシステム手帳もスマホ対応

わが国の仏教は古(いにしえ)からのわが国の歴史を表わしている重要な文化だと思います。

しかし、他の宗教も含め、私はその宗教観に対して信心する気が起こらず、未だ無宗教を貫いています。いつか何らかの宗教を信心する日が来るのかもしれないし、来ないかもしれません。

そんな私が今日(2015.11.28 Sat)、お墓開きをしました。

私は無宗教なので、「墓地、埋葬等に関する法律」に定められたことや「刑法190条(死体損壊等)」に抵触しないよう、墓を設ければいいと思っていましたが、墓について初期から相談にのってくれていた石材店の方が、「お墓を建てるということは家を建てるのと同じく目出度いことなので、是非“お墓開き”をやって欲しい。」と言われ、その提言を受け入れたものです。

子の誕生とか成人・結婚とか個人の生活において目出度いことはいくつかありますが、そのうち生涯において有ることが稀な目出度いこととしては、以下のことが挙げられると思います。

・家を建てたときの上棟式 ・墓を建てたときのお墓開き ・仏壇を新調したときの仏壇開眼式(法要)

これらのことは会社で言えば、証券取引所への株式上場、会社分割・会社合併などと同様、とても稀な出来事だと思われます。

9月に入って、石材店の墓地の案内チラシが沢山新聞に折り込まれたりポスティングされたりするようになりました。

私や女房が死去し、斎場で遺骨と埋葬許可証を遺族が受け取ったとしても、遺骨を埋葬するところがないことがかねてより気懸りでした。現状のまま他界してしまうと、残された家族がどう処理していいか分からない課題を残してしまうことになります。

どこかのお寺の檀家・檀信徒であるなら、そのお寺の墓地に墓を設けるのが手っ取り早いでしょう。

しかし、近年では過疎化や人口減少化の影響を受けて寺社の檀家・檀信徒が減少し、経営が成り立たなくなった寺社が次々と消滅しているとのことです。

そのような寺社の墓地にお墓を置いている家では、墓の維持が難しくなり、宗教的伝統行事も行えなくなるなど、寺社に頼った在り方が根底から覆される状況となっているところもあります。

また、都市部では寺社が運営する納骨堂が流行っているようですが、運営主体と税務署との間での見解の相違があり、一種のトラブルともなっているようです。

だからと言って、無宗教を正当化するつもりはないし、逆に信仰することを正しいあり方とするつもりもありません。

そんな中、家族と話をしていると、『海に散骨する』とか『お気に入りの場所に遺骨を埋めて何か印を建てておく』とか好き勝手なことを言っています。いずれの方法も近隣の方々に迷惑をかけたり、嫌な思いをさせたりせず、更に現行法に抵触しない方法をとらなければなりません。

墓地のお墓への埋葬以外の方法で最も簡単に目的を果たすには、例えば『散骨』なら、それを専門にしている業者に委託するのがいいのですが、費用もそれなりに必要となります。

お墓の建立を始めとして、これらいくつかの方法での費用を家族の人数をベースにザッと計算してみると、何れも同じように掛かることがわかりました。

それならば、一人ひとりがどうしたいかは別として、家族が望むならば納骨できる場所を確保しておく方がいいとの結論に達し、それが自治体承認の墓地に建てられたお墓でした。

9月7日(月)の午後に石材店に最初の相談にいきました。その結果分かったことは、

(1) 墓地には公営のものと私営のものがあること。

(2) 公営には市が運営管理するものと村や町が運営管理するものがあり、私営の多くは寺院の所有地に設営されたものであること。

(3) 市営の殆どはその市に住居を置くもので、既に埋葬できる遺骨を所有しているものに限定されており、抽選の競争倍率もかなり高い。

(4) 寺院のものは宗教・宗派を問わないとなっていたとしても墓標のデザインは従来型と限定されているところが多い。

(5) また、『宗教・宗派を問わない』としていても、それは始めのことであって、墓地を永代することになったら改宗・派を求めるところもあるようです。

ところが、居住地不問、信仰不問、墓標デザイン不問でといった私たちが希望する条件を叶える小さな区画の墓地があることが分かりました。

石材店と電話での約束通り、9月23日(水)に墓地の下見をしました。石材店の方の提言に沿って女房も同行しました。現地で区画をどれにするかとか、墓標をどんな風にするかといったことを他の既に設置されているお墓を見ながら女房と相談して決めました。墓地の申し込みは先着順ということもあり、結局はその場で契約してしまいました。

下見の案内をしてくれた石材店が委託されている区画の内、墓標が立ち並ぶ端にある小さな区画を選び、そこに設置できる小さな洋風墓標を建ててもらうよう依頼しました。

石材店からあった事前連絡に基づいて、お墓開きにはお花(3000円程度)とお供えとして野菜、果物、菓子など(3000円程度)を準備しました。と言っても石材店の方に買い揃えてもらったのですが…

(お供えの内容)

・さつま芋 1本 ・人参 2本入り一袋 ・きゅうり3本入り一袋 ・柿 4個入り一袋 ・バナナ 5本一カット ・林檎 1コ ・昆布 1袋 ・焼き海苔(半畳)1袋 ・小餅(小袋)1袋 ・あられ 1袋

石材店の方には「内祝」としてご祝儀を準備しました。受け取りを固辞されていましたが、私がかなり強引にお渡ししました。

無宗教なので石材店の方によって、仏式に沿った形で式は進められました。

墓石に巻かれていたサラシを取り外し、焼香を参加者全員が行って終わりです。

仏式の場合は、僧侶による読経の中サラシを取り外し、僧侶による読経と入魂があり、焼香と続きます。式の間、僧侶は読経を続けます。

墓地は自治体所有の場所で、『納骨できる場所を確保する』という初期の目的通り、小さな墓標をたてました。永代墓地は東向き、間口約90cm、奥行き約120cmの面積1.11㎡、お墓は間口75cmの洋風のものです。墓標の表書きは書道家による文字や花の線画を刻んでもらいました。

墓標の、向かって左側面に建立者として私と女房の名が刻まれ、朱で塗られています。

宗教・宗派に関わりなく、今後このお墓にお参りしてくれる人の信条に少しでも応えられるよう、花立、水鉢、香炉も付属しています。

写真手前のテーブルは“お墓開き”用の設営で、お供え、灯明、焼香用の香炉等です。

設営の中で、紅色の灯明が準備されていました。これはやはり仏教、特に信者が多いとされている浄土真宗の風習に倣ったことだと思います。

紅色の蝋燭の使い方は、宗派によって異なるようです。必ずしもこうでなければいけないということでないようです。浄土真宗では、七回忌からの年忌法要や、お彼岸、お盆、月命日、報恩講などで使われる場合が多く、それ以外の葬儀や中陰、一周忌、三回忌くらいまでの年忌法要や祥月命日、月命日には、白いろうそくを用いているようです。

浄土真宗以外でも、正月や仏壇開き(新しい仏壇の開眼供養)、仏前結婚のような“お目出度い時”に使うことがあるようです。

お墓開きは滞りなく終わりました。

≪霊園へのアクセス≫

○ 神姫バス路線図

○ 土山-母里線 川北口時刻表

【関係サイト】

○ 墓地、埋葬等に関する法律

○ 刑法190条

○ 有限会社風雅 石のみやび HP「よくある質問」

【関連事項】

○ 朝日新聞特集記事「文化漂流 揺れる寺社」(2015年10月11日)

○ 朝日新聞特集記事「日本の負担 納骨堂 宗教かビジネスか」(2015年11月30日)