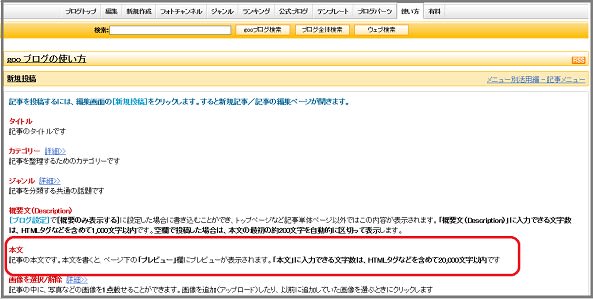

これまで利用していたOCNブログ人と違い、gooブログでは1記事あたり半角約20000字以内との文字数制限があります。この文字数には、私たちが読めるリッチテキスト文字のほか、これを表現するフォントやリンクなど、HTML制御コマンド等も含んだHTML記述の文字数となり、リッチテキストでは目にすることがない文字数となります。

以下のように、文章を①ブログのリッチテキスト編集画面に直接入力した場合、②Windowsのメモ帳に入力したものをリッチテキスト編集画面にコピー&ペーストした場合、③Wordに入力したものをWindowsのメモ帳にコピー&ペーストし、更にそれをリッチテキスト編集画面にコピー&ペーストした場合、④Wordに入力したものをリッチテキスト編集画面にコピー&ペーストした場合の4パターンについて、HTMLにおける文字数を比べてみました。なお、Wordへの入力はMSゴシックおよびCenturyで、且つ10.5ポイントにフォント指定しています。

<利用する文章>

三木市制60周年記念事業のイベントとして、三木市内の屋台(「太鼓」ともいう)が全て集結するとのことなので、2014年10月25日(土)、早朝から出かけて、三木総合運動公園に行きました。

①ブログのリッチテキスト編集画面(HTMLエディター)に直接入力した場合→100字

実際の文字に文章の開始と終了を表すHTMLコマンドの <p>、</p> の半角7文字が追加されている。

②Windowsのメモ帳に入力したものをリッチテキスト編集画面にコピー&ペーストした場合→100字

実際の文字に文章の開始と終了を表すHTMLコマンドの <p>、</p> の半角7文字が追加されている。

③Wordに入力したものをWindowsのメモ帳にコピー&ペーストし、更にそれをリッチテキスト編集画面にコピー&ペーストした場合→100字

実際の文字に文章の開始と終了を表すHTMLコマンドの <p>、</p> の半角7文字が追加されている。

④Wordに入力したものをリッチテキスト編集画面にコピー&ペーストした場合→3447字

多くの制御記述がされている。

結果、①②③は最少の同じ文字数でしたが、④についてはフォントを制御するHTMLコマンドが多く記述され、34倍強の文字数になりました。

“書き溜め”にwordを利用する場合は、③のやり方、つまり、word文章を一旦メモ帳にコピー&ペーストし、更にそれをリッチテキスト編集画面にコピー&ペーストするやり方がお勧めのようです。

【gooブログのマニュアル】

「使い方」http://blog.goo.ne.jp/how_to/e/187d17cbbab54945f61bb5b7e706258f

また、貼付する画像にも容量制限がありますので、アップロードする画像の大きさ(ピクセル数)を調整するなどの注意が要ります。

https://goo.e-srvc.com/app/answers/detail/a_id/3158/p/916

2014年7月30日(水)朝10時過ぎ、玄関のチャイムが鳴りました。一階の集合ポストに入らない郵便物を郵便配達員が届けてくれたのでした。

2014年7月30日(水)朝10時過ぎ、玄関のチャイムが鳴りました。一階の集合ポストに入らない郵便物を郵便配達員が届けてくれたのでした。

差出人はAmazonでしたが、委託者はシック株式会社であり、送り状にはシックのキャンペーンに当選した賞品であるとの内容が記されていました。送ってくれた賞品はSchick Hydro 5(ホルダー+2替刃)でした。

この新機能を搭載した剃刀(かみそり)を観て、私が今まで使ってきた剃刀のことをあれこれと思い巡らしました。

私が髭を剃り始めたのは、高校入学と同時でした。サラリーマンの家庭に育ち、髭は剃るのが当然であり、マナーだとも思っていました。 最初に剃刀を買った頃(1964年)は、一般的には両刃の『安全カミソリ』が髭剃りの道具だった時代です。一部の人は日本剃刀や折りたたみ式の剃刀を使っていたようです。シックが日本市場に参入したのは1963年のことで、本格的な片刃時代を迎えたのは1970年でした。

最初に剃刀を買った頃(1964年)は、一般的には両刃の『安全カミソリ』が髭剃りの道具だった時代です。一部の人は日本剃刀や折りたたみ式の剃刀を使っていたようです。シックが日本市場に参入したのは1963年のことで、本格的な片刃時代を迎えたのは1970年でした。

父親は、私が10歳になる頃まで、折りたたみ式の西洋剃刀を愛用していたのを覚えています。戦前から、そして出兵中も満州で使用していたものとのことでした。剃刀の使用前後に、革砥でペタペタやっていました。 髭剃りを始めた時、なけなしの小遣いで両刃の安全カミソリを購入し、顔を切り傷だらけにしながら剃っていました。

髭剃りを始めた時、なけなしの小遣いで両刃の安全カミソリを購入し、顔を切り傷だらけにしながら剃っていました。

買ったホルダーは、持ち手部分に回転部があり、これを回すと、替刃設置部分が上に、そして両側に天体観測ドームのように開き、替刃の交換ができる仕組みのものです。

昨年剃刀を新しいものに買い替えるまで、髭剃りをして顔を傷つけないことは稀でした。

大学に進学したとき(1967年)、既に社会人となって久しい兄がBRAUnの電気カミソリ(Shaver)を買ってくれ、再就職する1973年まで使い続けました。 大学卒業二年後の再就職した頃にはBRAUn電気カミソリも壊れかけてきており、シック・ジャパン株式会社製T字形カミソリのシックインジェクターを使用し始めました。その後、それまでの一枚刃のホルダーで利用できる替刃に、二枚刃のシックインジェクターⅡが1974年に発売されると、それを購入しました。

大学卒業二年後の再就職した頃にはBRAUn電気カミソリも壊れかけてきており、シック・ジャパン株式会社製T字形カミソリのシックインジェクターを使用し始めました。その後、それまでの一枚刃のホルダーで利用できる替刃に、二枚刃のシックインジェクターⅡが1974年に発売されると、それを購入しました。

宣伝文句通り、髭の剃り具合は一枚刃のものより優れていました。 1980年には結婚を前に、Schick SupperⅡ(1972年発売開始)に替え、1992年にSupperⅡPlusが発売されるとそれに替えました。

1980年には結婚を前に、Schick SupperⅡ(1972年発売開始)に替え、1992年にSupperⅡPlusが発売されるとそれに替えました。

SupperⅡPlusはSupperⅡのブレード上部にシリコン製のスムーザーが付いたものと考えればいいかと思います。 SupperⅡPlus は2013年3月まで使い続け、2013年4月にSchick 3 Protector Ⅲ(プロテクタースリー キレてなーい)に変えました。

SupperⅡPlus は2013年3月まで使い続け、2013年4月にSchick 3 Protector Ⅲ(プロテクタースリー キレてなーい)に変えました。

(プロテクター3Dは1998年発売開始。2001年シック・プロテクター3Dダイア、2007年シック・プロテクター3Dダイアプラスを発売。

シック・プロテクタースリーホルダーおよびシック・プロテクタースリー替刃<Schick 3 Protector Ⅲ(プロテクタースリー キレてなーい)>を2009年に発売開始。)

この剃刀を使ったとき、顔を傷つけることなく剃り終わることができ、大変感激しました。 私はずっと、髭剃りにはシェービングクリームではなく石鹸を使っています。シェービングカップとシェービングブラシで石鹸を泡立て、顔に塗って剃刀をあてます。この一連の動作がたまらなく気に入っています。

私はずっと、髭剃りにはシェービングクリームではなく石鹸を使っています。シェービングカップとシェービングブラシで石鹸を泡立て、顔に塗って剃刀をあてます。この一連の動作がたまらなく気に入っています。 髭剃り後の肌ケアとして、アフターシェーブローションを使っています。

髭剃り後の肌ケアとして、アフターシェーブローションを使っています。

≪革砥(strop)とは≫ 剃刀は使用にしたがって刃先が磨耗し、当初の切れ味を失っていくが、軽度な磨耗の場合は砥石を用いずとも、革砥の上を数回往復させれば切れ味を復活させることができる。革砥は二枚一組になっており、上の一枚目は革(通常コードバン-馬の臀部の革-を使用)、下の二目枚は研磨剤が塗り込められたズック素材。

剃刀は使用にしたがって刃先が磨耗し、当初の切れ味を失っていくが、軽度な磨耗の場合は砥石を用いずとも、革砥の上を数回往復させれば切れ味を復活させることができる。革砥は二枚一組になっており、上の一枚目は革(通常コードバン-馬の臀部の革-を使用)、下の二目枚は研磨剤が塗り込められたズック素材。

【関係サイト】

○ フェザー安全カミソリ株式会社HP

○ BRAUnブランドサイト(P&G)

○ シック・ジャパン株式会社

○Schick History in Japan - シック 日本での歴史

高砂の鹿島神社から更に山奥にあり、紅葉が綺麗と聞いていた『扇平自然公園(おうぎだいらしぜんこうえん)』に行きましたが、そもそも『扇平自然公園』が何なのか、どこなのかも分からず、鹿島神社の近所にある『市ノ池公園』のような整備された公園を想像していましたが、探し回った挙句に鹿島神社にお詣りして社務所にいらっしゃった神官さんに、行き方も含め、『扇平自然公園』について尋ねる有り様。

「神社を出て左手から遊歩道に入ります。この遊歩道がある、鹿島神社と近隣の村を抱きかかえるようにしている、岩の山々全体が「扇平自然公園」です。麓近くの遊歩道をゆっくり散策して、自然公園を楽しんでください。途中、上に登れば展望台があります。高いところを歩きたいなら、尾根伝いの道もありますよ。」

と、丁寧にお教えいただきました。

しかし、オッチョコチョイな私のこと、神社を出て左手にある公園の奥に入って行きました。これが間違いだったようです。いきなり山道になり、途中とても険しくなりました。

暫く登っていくと『四季の小径』と名付けられた山道にでました。どうやら鹿島神社の向かいに位置する扇平に直接登っていったようです。この山道を東から西へと辿ることで、展望台にも行けたし、鹿島神社に帰り着くこともできました。

道標のある場所から見上げた展望台。この急な岩肌の斜面を登りました。反対側からなら、遠回りになりますが、ゆったりとした遊歩道があることに、後で気づきました。

展望台からの眺望。中央に鹿島神社の大鳥居、その先に竿池と弟池が見えます。

山道に散った紅葉もまた、風情があります。

鹿島神社に戻ってきた処の紅葉は鮮やかな色合いでした。

訳も分からず間違った道を辿りましたが、紅葉もあり、険しい道ではあったものの、山歩きを楽しんだ一日でした。

【関係サイト】

○ 鹿島神社HP

「PCの話をするとき、幾度か“カーネル”という単語が出てきたけど、何のことか。」

と説明を求められました。ここでは簡略的な説明をしますので、“きちん”とした説明が必要であれば、専門サイトで学んで戴くことをお勧めします。

カーネル(Kernel)とは、階層型に設計されたオペレーティングシステム (OS) の中核となる部分です。アプリケーションとハードウェアレベルでのデータ処理における架け橋となり、システムのリソース(資源)を管理し、ハードウェアとソフトウェアコンポーネントのやりとりを管理するOSの基本的機能です。

つまり、カーネルの仕事はコンピュータのリソースを管理し、他のプログラムがそれらのリソースを使って動作できるようにすることです。

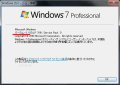

今やWindowsはMicrosoft社が提供するOSと認識されていますが、Windows95以前のWindows1.0、Windows2.x、Windows3.x、Windows4.xは、OSではなくMS-DOSにアドオンされるオペレーティング環境だといえるものでした。

その後、Windows NTのアーキテクチャに基づいて製作された「NT5.1」カーネルでのWindows XPが2001年にリリースされました。

この「NT5.x」カーネルはモノリシックカーネルの高速性・単純性とマイクロカーネルのモジュール性・拡張性を組み合わせたハイブリッドカーネルで、以後Microsoft社製OSのカーネルはハイブリッドカーネルが採用されてきています。

OSは、所謂“Web2.0”時代(2003年~2006年頃)の要請である安定化、そしてその後は多様化するセキュリティニーズへの対応が重要となってきました。この新しいセキュリティの考え方に基づいて開発されたのがWindows Vista(「Longhorn」カーネル)です。(2007年1月31日一般向けリリース開始)

既に気付かれていることと思いますが、WindowsというOSには、XPやVista、7、8といった名称のほかに、OSの基本機能を実装したソフトウェアであるカーネルのバージョンがあります。

Windows XPは「NT5」カーネルをベースとして開発されたのでVersion5.x、Windows Vistaは「NT6」に当たる「Longhorn」カーネルをベースに開発されたのでVersion 6.0となっています。

また、Windows 7はVersion6.1、Windows 8.0はVersion6.2、Windows 8.1はVersion6.3となっています。

これは偏にWindows Vistaの「NT6」の改良版=マイナーチェンジであり、Windows Vistaは、Windows XPの「NT5」(Version 5.x)から見れば新型への全面変更=フルモデルチェンジと言える変更であったことの証です。

【関係サイト】

○ Microsoft社 Developer Network 「ライブラリ」Windowsドライバー開発

【関連記事】

○ Windows Vista の導入開始(2009.2.21)

野路菊という名称を初めて聞いたのは、約40年前に姫路に住むようになったときです。

先ずは和菓子の『野路菊の里』で、高砂市産の鶏卵を使い、柴田最正堂が製造販売しています。このお菓子から、野路菊が“兵庫県花”であることも知りました。

そろそろ野路菊が見頃を迎えているのではないかと思い、のじぎくの里公園、日笠山、馬坂峠を訪ねました。日笠山はR250を通っていても確認できますが、行き方がとても分かり難いし、駐車場もありません。

先ずは馬坂峠の群生地に行き、持参した弁当で昼食にしました。ここには黄色の野路菊(キバナノジギク)がありました。

その後、坂道を下って、穴虫池と大池の畔を辿って「のじぎくの里公園」へ行きました。

公園の野路菊を見た後、日笠山へとハイキングコースを辿り、『日笠山のじぎく園』に着きました。掲示されている写真に見入っていると、

「丁度ええ日にきたなぁ~」

背後から突然に声を掛けられました。後で分かったのですが、『野路菊亭』のご亭主だったようです。

彼の話によると、今年の見ごろは例年より10日位早く、私が訪ねた日(7日)だとのことでした。NHKと神戸新聞も10日に取材に来ることになっているとのことでした。

丈が、5m以上もあるダリアや3m以上あるヒマワリも花をつけ、勿論、野路菊も盛りを迎えており、珍しい紫色の種、シオン(紫苑)も咲き誇っていました。

ハイキングコースを日笠山山頂の公園まで行き、その後道幅が50~60cmの、ともすれば勾配が30°以上もあろうかと思われる山道を幾度も登り降りしながら、夫婦岩、馬坂峠へと辿りました。

ハイキングコースを日笠山山頂の公園まで行き、その後道幅が50~60cmの、ともすれば勾配が30°以上もあろうかと思われる山道を幾度も登り降りしながら、夫婦岩、馬坂峠へと辿りました。

<野路菊の豆知識>

日本在来のキク科キク属の多年生植物。野菊の1種。高知県出身の植物学博士・牧野富太郎氏に発見され命名された。草丈は50cmほどで、枝分かれをして群落を形成する。10月下旬から11月に直径3~5cmの花をつける。兵庫県以西の本州、四国、九州の瀬戸内及び太平洋沿岸近くの野山に自生する。昭和29年、NHNが郷土の花を募集し、兵庫県花に選定された。

【関係サイト】

○ 姫路市HP

○ 神戸観光壁紙写真集 大塩のじぎくの里公園・のじぎく群生地

○ 9199.jp㈱柴田最正堂

昨日(11月2日)、先にご通知しておりましたように、gooブログへの引っ越しが完了し、従来のURLでOCNブログにアクセスされた場合、gooブログに遷移する仕組み(リダイレクト)を設定しました。

http://sh-kimagurecafe.blog.ocn.ne.jp/blog/ にアクセスされた場合、OCNとgooが運用上、規定した一定期間は自動的に新URLである http://blog.goo.ne.jp/skeletonsima へ転送されます。

今後ともご愛顧いただきますよう、宜しくお願いいたします。

スケルトンハウス‐きまぐれCafe スケルトンのシマ

大阪管区気象台は10月27日、近畿地方で「木枯らし1号」が吹いたと発表しました。昨年より8日早く吹いたことになります。 同気象台によると、同日午後2時半ごろまでに、京都府舞鶴市で最大瞬間風速16.2m、神戸市で15.7m、大阪市で10.1mなど、近畿2府4県で強風を観測したとのことです。一時的に冬型の気圧配置となり、29日にかけて気温が下がるそうです。

気象庁は10月半ばから11月末にかけて、二十四節季でいうなら凡そ霜降(そうこう)から小雪(しょうせつ)の期間において、西高東低の冬型の気圧配置になった時、北よりの風速8メートル以上の風が吹くとその風を「木枯らし」と認定します。そして関東地方と近畿地方について、毎秋最初の木枯らしを木枯らし一号(こがらしいちごう)として発表します。

木枯らしは「一号」のみ発表されます。「木枯らし1号」が観測されたとき以降、同じ年に同様の北風が発生した場合には、俗に「木枯らし2号」「木枯らし3号」と呼ぶことがありますが、気象用語ではなく、気象庁もそのような発表はしません。

「木枯らし一号」も「春一番」と同様、強風のほか、雨、高波、急激な冷え込み、降雪等による被害をもたらすことがあります。

油断せず、初冬の嵐への十分な対策が必要です。

<2014年木枯らし一号のお知らせ>

畿地方のお知らせ(Release Paper)

【関係サイト】

○ 大阪管区気象台