『資本論』学習資料No.34(通算第84回)(1)

◎大谷氏の最終講義(上)(大谷禎之介著『マルクスの利子生み資本論』全4巻の紹介) №3

今回は第1巻の「序章A マルクスの利子生み資本論」を取り上げます。これは2004年12月10日に行われた大谷氏の最終講義です。〈マルクスになじみのない方も聞いてくださっていたので,ややこしい話をいくらかでも砕いて話そうと努めた。そういうこともあってマルクスの利子生み資本論の全体についての筆者の考えを大ざっぱに知っていただくのに役だつのではないか〉(41頁)とその前書きに書いています。

この「序章A」は、「はじめに」、「1 エンゲルスの編集作業の問題点」、「2 利子生み資本論の課題と方法」、「3 マルクス利子生み資本論の構成と内容」、「おわりに」と主に三つの部分から構成されています。それを一挙に紹介するのはやや無理がありますので、二回に分けて紹介して行きます。今回はその前半部分(1と2)です。

1のなかで、大谷氏はマルクスの文章へのエンゲルスの手入れで重要な問題点として二つのことを挙げています。

一つは「5)信用。架空資本」の冒頭で、マルクスは〈信用貨幣などのような諸用具との分析は,われわれのプランの範囲外にある〉と述べている部分に、エンゲルスは「分析」に「詳しい」という形容詞を付けたということです。これで〈マルクスの文章を,「詳細」にわたらないかぎりでの「信用制度の分析」は『資本論』の第5篇の範囲に含まれているのだ,という文章に変えてしまったのです〉(51頁)というのです。しかしマルクス自身は「信用制度」の分析は『資本論』の範囲外だと明確に述べていたと言います。

しかし、ここらあたりは厳密に言えばやや問題があります(あるいは〈砕いて話そうと努めた〉ためなのかも知れませんが)。というのは、正確に言えばマルクスは〈信用制度とそれが自分のためにつくりだす,信用貨幣などのような諸用具との分析は,われわれの計画の範囲外にある。ここではただ,資本主義的生産様式一般の特徴づけのために必要なわずかの点をはっきりさせるだけでよい〉(大谷本第2巻157-158頁)と述べているからです。つまりマルクス自身も〈資本主義的生産様式一般の特徴づけのために必要な〉限りで〈信用制度とそれが自分のためにつくりだす,信用貨幣などのような諸用具〉についての〈わずかの点をはっきりさせる〉ための〈分析〉は行うのだと述べているのです。このエンゲルス版の第25章の冒頭の部分のマルクスの一文について、大谷氏はまったく奇妙な混乱した解説を加えているのですが、それがここにやや出ている気がします。しかしそれについての詳論は控えます(興味のある方は『マルクス研究会通信』の解読を参照してください)。

二つ目は、エンゲルス版の第27章の最後のあたりでマルクスは〈いまわれわれは,利子生み資本そのもの{信用制度による利子生み資本への影響,ならびに利子生み資本がとる形態}の考察に移る〉(大谷本第2巻299頁)と述べている部分を、エンゲルスは〈利子生み資本そのもの……の考察に移る〉という部分を〈以下の諸章でわれわれは、信用を利子生み資本そのものとの関連のなかで考察する〉と書き換えているのです。このことによってマルクスの文章はまったく逆転させられたと、大谷氏は次のように述べています。

〈マルクスが考察の対象を「利子生み資本」としていたのに,エンゲルスはそれを「信用」に変えたのです。エンゲルスの手入れによって,これ以降では,「利子生み資本そのもの」を信用制度との関連のなかで考察する,と言っていたマルクスの言明が,「信用」つまり信用制度を利子生み資本そのものとの関連のなかで考察する,というように,信用制度と利子生み資本との位置が完全に逆転させられてしまいました。〉 (51頁)

このようにエンゲルスが第5章の課題を「信用制度」だと思い込んだのは、マルクスとの一連の手紙のやりとりからでもあると大谷氏は指摘しています。マルクス自身が「信用に関する章」(1867年5月7日と1868年11月14日付手紙)とか第5章の表題を「企業利得と利子とへの利潤の分裂。利子生み資本。信用制度」(1868年4月3日付手紙)とざわわざ「信用制度」も第5章の課題として入るかに述べていたからです。だから〈エンゲルスは,この篇は「銀行と信用の篇」なのだと思い込んでいて,そのようなものに仕上げなければならないと考え,それに合うように草稿にいろいろな手入れを行なったのではないかと考えられる〉(45頁)というのです。

2は3でマルクスの利子生み資本論そのものの概要を紹介する前に、第5章の利子生み資本論が『資本論』全体のなかでどのような位置にあるのかを説明することにあてられています。次のようにまず説明しています。

〈『資本論』は三つの部からなっています。第1部は「資本の生産過程」,第2部は「資本の流通過程」です。第3部は,マルクスの草稿では「総過程の諸形象化」というタイトルがつけられています(エンゲルスはマルクスのこのタイトルを「資本主義的生産の総過程」に変更しました)。この形象化Gestaltungというのは,内容をなすものが人びとの目に見える具体的な姿をとることだ,とお考えください。これが「諸形象化」と複数になっておりますのは,とっていく姿が次々にいっそう具体的になっていく,そのような過程が進んでいくことをイメージしていただければよいと思います。

三つの部からなるこの『資本論』の基本的な性格は,マルクスの言葉を使って言いますと,もろもろの「特殊的研究」の土台となるべき,「資本の一般的分析」あるいは「資本主義的生産の一般的研究」です。〉 (53頁)

『資本論』の第1部、第2部は〈資本が経ていく過程全体の深部に潜んでいる資本の本質,ないしそれを貫く基本的な諸法則,内的な関連が明らかにされ〉〈第3部で,そのような資本とそれが生み出す剰余価値とが,過程全体のなかでとっているもろもろの現象形態,つまり現われてくる姿ですね,それを,抽象的なものからより具体的なものへと次々と展開していって,最後に,そのような基本的な形態の全部を頭のなかに描くことができるようになったところで,「資本の一般的分析」が完結することになります。〉(54頁)

もちろん、これは概説だからかも知れませんが、大谷氏はかなり重要な点を見落としています。というのは、第3部の表題が〈総過程の諸形象化〉となっていることを、ただ〈この形象化Gestaltungというのは,内容をなすものが人びとの目に見える具体的な姿をとることだ,とお考えください。これが「諸形象化」と複数になっておりますのは,とっていく姿が次々にいっそう具体的になっていく,そのような過程が進んでいくことをイメージしていただければよいと思います〉というだけではやはり不十分だからです。なぜなら、マルクスは諸形象化の説明として内在的なものが逆転して現われてくることだと強調しているからです。それが抜けているのはやはり片手落ちです。

同じことは第3部第2篇の次のような説明にも言えます。

〈第2篇では,資本が利潤を生む率つまり利潤率は,商品が価値通りに販売されるならば生産部門によってさまざまであるのに,資本が利潤率のより高い部門をめざして移動する運動によって,どの部門の商品の市場価格も,資本に平均的な利潤をもたらすような水準の価格を中心に変動するようになることが明らかにされます。利潤率の平均利潤率への均等化と生産価格の成立ですね。〉 (54-55頁)

これも概説だから省略したといえばそれまでですが、しかし多くのマルクス経済学者が見落としている第2篇の意義があります。ここではマルクスは、それまでの第1部や第2部で論じた価値どおりの価格から生産価格への転換を論じているのですが、それは資本の生産が利潤を唯一の目的として競争することから生じてくる転倒現象として明らかにしようとしているということです。それがマルクス自身の叙述の不完全さもありますが、必ずしも多くの経済学者には理解されていないように思えるのです。

利子生み資本とmoneyed Capitalとの関連について次のように述べています。

〈第3部の第4章までのどの章でも分析の対象がつねに資本であったように,この第5章でも分析の対象は資本ですが,ここではそれが利子生み資本という形態をとっている資本でして,これを研究しなければなりません。しかし,発展した資本主義的生産様式のもとでは,この利子生み資本という資本が社会の表面でとっている姿,人びとの目に見えている典型的な形態は,さまざまの源泉から銀行に集まってきて,そこで運用を待っている,貨幣の形態にある資本です。19世紀のイギリスでは,経済界の当事者たちはこの資本をmonied capital(またはmoneyed capita1)と呼んでいました。〉〈マルクスは,資本が循環のなかでとる形態としての「貨幣資本」とはっきり区別して,銀行制度のなかで運動している利子生み資本が人びとの表象のなかに現われる形態を,分析すべき対象としてつかまえるときに,人びとが使っていたこのmonied capitalという呼び方は,まさに言い得て妙だ,と考えたのではないかと思います。彼は第3部第5章で,信用制度のもとでの利子生み資本を,圧倒的に,monied capital(moneyed capital)という英語で書いているのです。〉 (56頁、下線は引用者)

ここで大谷氏は利子生み資本を説明して〈社会の表面でとっている姿,人びとの目に見えている典型的な形態は,さまざまの源泉から銀行に集まってきて,そこで運用を待っている,貨幣の形態にある資本です〉と説明しています。しかし果たして利子生み資本をこうしたものに限定することは正しいのでしょうか。またマルクスはそうした意味だけで利子生み資本を規定しているのでしょうか。特に大谷氏の説明で問題なのは、銀行で〈運用を待っている,貨幣の形態にある資本〉という部分です。これは銀行の準備状態にある貨幣資本はすべて利子生み資本ということになりかねないし、他方で銀行が貸し付けた貨幣資本はもはや銀行にとっても利子生み資本としての規定性をもっていないかに理解しかねないのです。そうなると例えば株式に投資された貨幣資本は利子生み資本ではないのか、ということにもなります。しかし株式や国債等の有価証券に投資された資本はまさに利子生み資本であり、利子生み資本に固有を運動をするのです。というよりそれらが利子生み資本であるという理解こそ、それらの運動を解明していく上で極めて重要なのです。そしてそれらが利子生み資本だからこそ、それらは架空資本という一つの転倒現象を生み出すのだからです。マルクスはすべての奇妙な現象の生みの母は利子生み資本であると明確に述べています。しかし利子生み資本を大谷氏のように限定して理解するとこうしたマルクスの説明は理解不能になりかねません。

この2にはこの他にも、貨幣取扱資本と利子生み資本との関連など重要な指摘もありますが、あまりにも長くなりすぎますので、以上で、今回の大谷本の紹介はこれくらいにしておきます。

それでは本論に入ります。今回から「第8章 労働日」に入り、今回は「第1節 労働日の諸限界」と「第2節 剰余労働にたいする渇望。工場主とボヤール」を取り上げます。しかし最初に「第8章 労働日」の意義と位置づけについて述べておきましょう。

◎第8章「労働日」の意義と位置づけ

私たちは第2篇「貨幣の資本への転化」から第3篇「絶対的剰余価値の生産」への移行について論じたときに、〈第1部「資本の生産過程」の本題に入るわけですが、それがどうして「絶対的剰余価値の生産」になっているのか〉と問い、次のように答えました。

〈私たちは第2篇の第1節で資本の一般的定式を知りました。それはG-W-G'でした。このG'については次のような説明がありました。

〈すなわちG'は、最初に前貸しされた貨幣額・プラス・ある増加分に等しい。この増加分、または最初の価値を越える超過分を、私は剰余価値(suplus value)と呼ぶ。それゆえ、最初に前貸しされた価値は、流通のなかでただ自分を保存するだけではなく、そのなかで自分の価値量を変え、剰余価値をつけ加えるのであり、言い換えれば自分を価値増殖するのである。そして、この運動がこの価値を資本に転化させるのである。〉

つまり剰余価値を生む運動がその貨幣を資本に転化させるのですから、資本の生産過程というのは剰余価値の生産過程なのです。剰余価値の生産は「第3篇 絶対的剰余価値の生産」と「第4篇 相対的剰余価値の生産」との二つに分けることができます。これは労働者から剰余価値を搾り取るそのやり方の違いです。絶対的なものはとにかく長時間労働を強いて搾り取るか、あるいはきつい労働をやらせて搾り取るやりかたです。もう一つの相対的な搾取のやり方は、もっとスマートなやり方ですが、それは資本の生産力を高めて労働力の価値そのものを引き下げて、剰余労働を増やすやり方なのです。歴史的には最初の絶対的な搾取のやり方は資本がまだ労働力を雇い入れてそのまま使用して剰余価値を得るやり方ですが、後者の方法は資本がもっと発展して生産様式そのものを資本の生産にあったものに変革するなかで、行われるものです。〉

つまり絶対的剰余価値の生産というのは、労働者を可能な限り長時間働かせるか、きつい労働をやらせるやり方で剰余価値を得ようとする生産の仕方なのです。そして第7章「第4節 剰余生産物」の最後のパラグラフは〈必要労働と剰余労働との合計、すなわち労働者が自分の労働力の補塡価値と剰余価値とを生産する時間の合計は、彼の労働時間の絶対的な大きさ--1労働日(working day)--をなしている〉と書かれていました。それについて、これは〈次の第8章「労働日」への移行として〉述べているのだと指摘しました。

だからまず問題になるのは労働者の1日の労働時間はどのように決められるのかということです。1日の労働時間は必要労働時間と剰余労働時間とからなります、もし必要労働時間が与えられているとすれば、資本家は剰余労働時間を増大させるためには、1日の労働時間をただ延長させることによってのみ可能です。ということで1日の労働時間、すなち1労働日はどのようにして決まってくるのかが問われるわけです。

だから第8章「労働日」は絶対的剰余価値の生産の本論ともいえるものでしょう。それまでの第3篇の第5章や第6章や第7章は、生産過程やそこで生み出される剰余価値の一般的な条件の考察であり、『資本論』全3部の基礎になるものでした。それに対して第8章はそれらを踏まえて、絶対的剰余価値の生産そのものを問題にするところと言えるのではないでしょうか。

ところで私たちは第7章の〈第3節 シーニアの「最後の1時間」〉の意義について述べたこところでマルクスが第8章の「労働日」について、〈ブルジヨアだんなが自分の利潤の源泉や実体を実地の上でどんなによく知っているか、ということを目に見えるように明らかにする。このことはシーニアの場合にも示される……〉と述べていることを紹介しました。すなわちシーニアの場合も労働日も、問題は〈目に見えるように明らかにする〉、つまり直接に表象として捉えられる問題を取り上げるのだということです。

これはエンゲルスの手紙に対する返事だったのですが、そこではエンゲルスが問題にするような現象的なものは、『資本論』の第3部で問題になると答えながら、同時にシーニアの最後の1時間の問題や労働日のところでもそうしたブルジョア社会の表面に現象している問題を取り扱うのだと述べていたのでした。

しかしそれだとこれも以前説明したことですが、「第6章 不変資本と可変資本」から「第7章 剰余価値率」への移行を論じたところで、次のように論じました。

〈そして剰余価値率というのは、後の第3巻で出てくる利潤率の基礎にあるものです。第3巻の表題はエンゲルス版では「資本主義的生産の総過程」となっていますが、マルクスの草稿では「総過程の諸形象化」となっています。「諸形象化」というのは、資本主義的生産の内在的な諸法則が、諸資本の競争によって転倒させられてブルジョア社会の表面に表れているもののことです。『資本論』の第1巻や第2巻で取り扱われているのは、資本主義的生産様式の内在的な諸法則をそれ自体として解明して叙述することです。だからそこでは平均的な均衡した形で諸法則が純粋なかたちで叙述されます。しかし第3巻ではそうした内在的な諸法則が諸資本の競争によって転倒させられて資本主義的生産の表面に表れている諸形象を取り扱うわけです。

こうした第1巻と第2巻までのものと、第3巻との関係について、マルクスはスミスの価値の規定についての混乱した主張を批判するなかで次のように明らかにしています。

〈A・スミスは、はじめに価値を、またこの価値の諸成分としての利潤や賃金などの関係を、正しく把握しながら、次に逆の方向に進んで、賃金と利潤と地代との価格を前提し、それらを独立に規定して、それらのものから商品の価格を構成しようとしている。こうして、この逆転の意味するところは、はじめに彼は事柄をその内的関連に従って把握し、次に、それが競争のなかで現われるとおりの転倒した形態で把握している、ということである。これに反して、リ力ードウは、法則をそのものとして把握するために、意識的に競争の形態を、競争の外観を、捨象している。〉 (草稿集⑥145頁)

つまりここでマルクスが〈はじめに彼は事柄をその内的関連に従って把握し〉と述べているのは、『資本論』の第1巻や第2巻で明らかにされているものに対応しているのです。そして〈それが競争のなかで現われるとおりの転倒した形態で把握している〉というのは、第3巻で問題にされていることなのです。スミスはそうしたことに無自覚に、両者をただ並列させているだけであったり、混同してあっちこっちへと動揺するだけなのですが、問題はその内的関連から、その転倒した形態を説明して展開することなのです。そしてそれこそが『資本論』第3巻でマルクスが課題としていることなのです。「諸形象化」というのはそういう意味を持っています。〉

ということは第1部の内在的諸法則が解明され叙述されるところで、ブルジョア社会の表面に現象しているものが取り上げられるのはどうしてか、という新たな問題が出てきます。

これについては、マルクス自身が歴史的な存在である資本主義的生産様式の内在的な諸法則を解明するということは、その背後にある歴史的な問題にわれわれを直面させるのだと述べています。そして〈われわれの方法は、歴史的考察が入って来なければならない諸地点を、言い換えれば、生産過程のたんに歴史的な姿態にすぎないブルジョア経済が自己を超えてそれ以前の歴史的な生産諸様式を指し示すにいたる諸地点を、示している〉(草稿集②100頁)とも述べています。

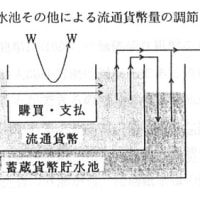

つまり内在的な諸法則を解明していくと、どうしても歴史的な過程として事実として論じるべき問題に突き当たるのです。例えば貨幣形態が最終的に金に固着するということは一つの歴史的な過程であり事実なのです。だからそれは歴史的に論じるしかないものなのです(それが第2章の課題の一つでもあります)。また金鋳貨が流通のなかで象徴化し、補助通貨や紙幣へと昇華するのも一つの歴史的事実であり、論理的に出てくるものではなく、歴史的に述べる必要のある事象です。あるいは以前、銀行券について述べたことですが、本来は手形流通に立脚して商業流通内で流通していたものが、一般流通に出てそこで金鋳貨を代理して貨幣として通用するようになるのも一つの歴史な過程なのです。

だから資本主義的生産様式の内在的諸法則を解明するといってもそれ自体が歴史的存在である資本主義的生産様式の十全な解明は、その生成・発展・消滅の過程をそれ自体として解明・説明することですから、不可避に歴史的な事実に突き当たり、過去の歴史過程を論じるべき地点に遭遇するということです。

そして第8章の労働日もそうしたものの一つなのです。第1節の第8パラグラフでは次のように述べられています。

〈要するに、まったく弾力性のあるいろいろな制限は別として、商品交換そのものの性質からは、労働日の限界は、したがって剰余労働の限界も、出てこないのである。資本家が、労働日をできるだけ延長してできれば1労働日を2労働日にでもしようとするとき、彼は買い手としての自分の権利を主張するのである。他方、売られた商品の独自な性質には、買い手によるそれの消費にたいする制限が含まれているのであって、労働者が、労働日を一定の正常な長さに制限しようとするとき、彼は売り手としての自分の権利を主張するのである。だから、ここでは一つの二律背反が生ずるのである。つまり、どちらも等しく商品交換の法則によって保証されている権利対権利である。同等な権利と権利とのあいだでは力がことを決する。こういうわけで、資本主義的生産の歴史では、労働日の標準化は、労働日の限界をめぐる闘争--総資本家すなわち資本家階級と総労働者すなわち労働者階級とのあいだの闘争--として現われるのである。〉

つまり絶対的剰余価値の生産を規定する標準労働日というのは、何か論理的に出てくるような問題ではなくて、ただ歴史的に資本家階級と労働者階級との階級闘争によって決まってくるような問題なのです。だから第8章ではブルジョア社会の表面に現象しているものを歴史的に叙述するものになっているわけです。「シーニアの最後の1時間」の問題はそうしたものへの導入的意義もあったといえるでしょう。

以上が、第8章の意義と位置づけです。それでは「第1節 労働日の限界」について各パラグラフごとに見ていくことにしましょう。

第1節 労働日の限界

◎第1パラグラフ(必要労働時間6時間は一つの与えられた量である)

【1】〈(イ)われわれは、労働力がその価値どおりに売買されるという前提から出発した。(ロ)労働力の価値は、他のどの商品の価値とも同じに、その生産に必要な労働時間によって規定される。(ハ)だから、もし労働者の平均1日の生活手段の生産に6時間が必要ならば、彼は、自分の労働力を毎日生産するためには、または自分の労働力を売って受け取る価値を再生産するためには、平均して1日に6時間労働しなければならない。(ニ)この場合には彼の労働日の必要部分は6時間であり、したがって、ほかの事情が変わらないかぎり、一つの与えられた量である。(ホ)しかし、それだけでは労働日そのものの長さはまだ与えられてはいない。〉

(イ)(ロ) わたしたちは、労働力がその価値どおりに売買されるという前提から出発しました。労働力の価値は、他のどの商品の価値とも同じに、その生産に必要な労働時間によって規定されます。

すでに第8章の意義を論じたとこでも紹介しましたが、第7章第4節の最後のパラグラフでマルクスは〈必要労働と剰余労働との合計、すなわち労働者が自分の労働力の補塡価値と剰余価値とを生産する時間の合計は、彼の労働時間の絶対的な大きさ--1労働日(working day)--をなしている〉と述べていました。必要労働というのは、労働力の価値を補塡する労働時間です。だからマルクスはここでまず労働力の価値について、それは価値どおりに販売されることを前提するととともに、労働力の価値というのは、他の商品と同じように、それを生産するのに必要な労働時間によって決まってくることを確認しているわけです。

(ハ)(ニ) ですから、もし労働者の1日の生活に必要な生活手段の生産に平均6時間が必要としますと、彼は、自分の労働力を毎日生産するためには、または自分の労働力を売って受け取る価値を再生産するためには、平均して1日に6時間労働しなければなりません。この場合には彼の労働日の必要部分は6時間であり、よってほかの事情が変わらないかぎり、一つの与えられた量です。

労働力の価値は、労働力の再生産に必要な労働時間ですが、それは労働者が例えば1日の生活に必要とする生活手段を生産するのに必要な労働時間に帰着します。だからいまその時間が1日6時間だとしますと、彼は自分の労働力の価値を再生産するためには、あるいは労働力を販売して受け取った価値を補塡するためには、平均して1日に6時間労働しなければなりません。これは他の事情が変わらないかぎり一つの与えられた量です。

(ホ) しかしながら、それだけでは労働日そのものの長さはまだ与えられてはいません。

上記の説明は、あくまでも労働力の価値を再生産するために必要な労働時間であって、必要労働を見ただけです。しかし労働日は必要労働と剰余労働との合計です。だからこれだけではまだ労働日そのものの長さが与えられたとはいえないわけです。

◎第2パラグラフ(労働日は線分a…b〔必要労働〕とb…c〔剰余労働〕で表すことができる。)

【2】〈(イ)われわれは、線分 a----b が必要労働時間の持続または長さ、すなわち6時間を表わすものと仮定しよう。(ロ)労働が ab を越えて1時間、3時問、6時間などというように延長されれば、それにしたがって次のような三つの違った線分が得られる。

(ハ)労働日 Ⅰ a----b--c

(ニ)労働日 Ⅱ a----b---c

(ホ)労働日 Ⅲ a----b----c

(ヘ)この三つの線分は、それぞれ7時間、9時間、12時間から成る三つの違った労働日を表わしている。(ト)延長線 bc は剰余労働の長さを表わしている。(チ)1労働日は ab+bc または ac だから、1労働日は可変量 bc とともに変化する。(リ)ab は与えられているのだから、ab にたいする bc の比率はいつでも計ることができる。(ヌ)bc は、労働日Ⅰでは ab の1/6、労働日Ⅱでは3/6、労働日Ⅲでは6/6である。(ル)さらに、剰余労働時間/必要労働時間という比率は剰余価値率を規定するのだから、剰余価値率は前記の比率によって与えられている。(ヲ)それは、三つの違った労働日ではそれぞれ16[2/3]%、50%、100%である。(ワ)その逆に剰余価値率だけでは労働日の長さは与えられないであろう。(カ)かりにそれがたとえば100%だとしても、労働日は8時問、10時間、12時間、等々でありうるであろう。(ヨ)この剰余価値率は、労働日の二つの成分、必要労働と剰余労働とが同じ長さだということを示すであろう。(タ)しかし、これらの部分のそれぞれがどれだけの長さであるかは示さないであろう。〉

(イ)(ロ)(ハ)(ニ)(ホ)(ヘ)(ト) わたしたちは、線分 a----b が必要労働時間の持続または長さ、すなわち6時間を表わすものと仮定しましょう。労働が ab を越えて1時間、3時問、6時間などというように延長されれば、それにしたがって次のような三つの違った線分が得られます。

労働日 Ⅰ a----b--c

労働日 Ⅱ a----b---c

労働日 Ⅲ a----b----c

この三つの線分は、それぞれ7時間、9時間、12時間から成る三つの違った労働日を表わしています。延長線 bc は剰余労働の長さを表わしています。

マルクスは労働日を直感的に捉えられるように、ここではそれを線分という形におきかえて図示しています。

1労働日というのは、必要労働時間と剰余労働時間とが合計されたものです。だから必要労働時間の長さを6時間としてa------bで表しますと(つまり-は1時間を表します)、剰余労働時間の長さbcとの合計、acが労働日になります。いまbcが1時間、3時間、6時間としますと、abcによって表される線分は次のようになります。

労働日Ⅰ a------b-c 合計 7時間

労働日II a------b---c 合計 9時間

労働日III a------b------c 合計 12時間

この三つの線分は、7時間、9時間、12時間の三つの違った労働日を表しています。つまり労働日は必要労働時間abが与えられていれば、剰余労働時間bcの長さによって決まってくるということです。

(チ)(リ)(ヌ)(ル)(ヲ) つまり1労働日は ab+bc または ac です。だから、1労働日は可変量である bc とともに変化します。ab は与えられているのですから、ab にたいする bc の比率はいつでも計ることができます。bc は、労働日Ⅰでは ab の1/6、労働日Ⅱでは3/6、労働日Ⅲでは6/6です。さらに、剰余労働時間/必要労働時間という比率は剰余価値率を規定するのですから、剰余価値率は前記の比率によって与えられています。すなわちそれは、三つの違った労働日ではそれぞれ16[2/3]%、50%、100%です。

つまり1労働日というのは、abとbcという二つの線分の合計acになります。abが与えられたものとすれば、bcが唯一の可変量です。いまabに対するbcの割合をみますと、それは労働日Ⅰでは1/6であり、労働日IIでは3/6、労働日IIIでは6/6です。剰余価値率は剰余労働時間÷必要労働時間ですから、剰余価値率は労働日Ⅰでは16[2/3]%、労働日IIでは50%、労働日IIIでは100%です。

(ワ)(カ)(ヨ)(タ) 逆に剰余価値率だけでは労働日の長さは与えられません。かりにそれがたとえば100% だとしても、労働日は8時問、10時間、12時間、等々でありえます。剰余価値率が100%だということは、労働日の二つの成分、必要労働と剰余労働とが同じ長さだということを示すでけです。しかし、それによってはこれらの部分のそれぞれがどれだけの長さであるかは示していないからです。

しかし例え剰余価値率が分かっていても、逆に労働日の長さそのものは分かりません。例えばそれが例え100%だとしても、労働日は8時間である場合(これは必要労働時間が4時間で剰余労働時間が4時間の場合)、あるいは10時間の場合(必要労働時間5時間、剰余労働時間5時間)、12時間(6時間と6時間)といろいろと取り得ます。だから剰余価値率が与えられているというだけでは労働日はどれだけかは分からないのです。

◎第3パラグラフ(労働日は規定されうるものではあるが、それ自体としては不定)

【3】〈(イ)つまり、労働日は不変量ではなく、可変量である。(ロ)その二つの部分の一方は、労働者自身の不断の再生産のために必要な労働時間によって規定されてはいるが しかし労働日の全体の長さは、剰余労働の長さまたは持続時間とともに変動する。(ハ)それゆえ、労働日は規定されうるものではあるが、それ自体としては不定なのである(35)。〉

(イ)(ロ)(ハ) つまりいえることは、労働日は不変量ではなく、可変量だということです。労働日の二つの部分の一方は、労働者自身の不断の再生産のために必要な労働時間によって規定されています。しかし労働日の全体の長さは、剰余労働の長さまたは持続時間とともに変動するわけです。だから、労働日はそのものは規定されうるものではありますが、それ自体としては不定なのものなのです。

要するに、労働日は不変量ではなく、可変量だということです。労働日は必要労働時間と剰余労働時間によって規定されていますが、必要労働時間は労働力の再生産のために必要な労働時間であって一定の与えられたものです。だから労働日の全体の長さは、剰余労働時間の長さあるいは剰余労働の継続時間によって変動することになります。だから労働日は規定され得ますが、剰余労働時間の如何によっていくらでも変動可能なものですから、

それ自体としては不定なものといえるでしょう。

◎注35

【注35】〈35 「1日の労働というのはあいまいで、それは長くも短くもありうる。」(『産業および商業に関する一論。……租税に関する考察を含む』、ロンドン、1770年、73ぺージ。)〉

これは〈労働日は規定されうるものではあるが、それ自体としては不定なのである(35)〉という本文に付けられた原注です。これは引用だけですが、労働日が長くもあり短くもありうると指摘している一文になっています。引用著書名はありますが、著者名はありません。新日本新書版では訳者注として〈〔『租税に関する諸考察』、ロンドン、1765年、の著者はJ・カニンガムであるとされる〕〉(393-394頁)とあります。

またこの著者については、『賃金・価格・利潤』のなかで次のように言及されています。それに付けられた全集版の注解も併せて紹介しておきます(第5パラグラフの付属資料を参照)。

〈新発明の機械が一般に採用されるようになる数年前、1765年ごろに、『手工業にかんする試論』(107)という題のパンフレットがイギリスででた。公然と労働者階級の敵だと名のりでたこの匿名の著者は、労働日の限界をひろげる必要があると絶叫している。彼はこの目的のための手段として、とりわけ貧民労役所をたてることを提案する。彼の言によると、この労役所は当然「恐怖の家」でなければならない。では、彼がその「恐怖の家」について定めた労働日の長さはどれだけか? 12時間である。すなわち、1832年に資本家や経済学者や大臣たちが、12歳以下の子供の現行の労働時間であるだけでなく必要な労働時問だと宣言(108)したのと、まさに同じ時間なのである。〉 (全集第16巻144頁)

〈注解(107)『手工業と商業にかんする試論--租税にかんする考察をふくむ』。この匿名の書の筆者は、J・カニンガム〔『租税にかんする考察』などの著もある、18世紀後半に活動したイギリスの著述家〕であるとされている。〉 (全集第16巻630頁)

〈注解(108)1831年に提出された児童と年少者〔13-18歳〕の労働日を10時間に制限する法案をめぐって、1831年の2月から3月にかけ、イギリス議会で討論が行われた。〉 (全集第16巻630頁)

またカニンガムについてはマルクスは『61-63草稿』のなかで抜粋を行っています(草稿集⑨)。このパラグラフに該当するものは次のようなものです。

〈1日の労働とは、漠然としたものである。すなわち、それは長くも短くもありうる。」(〔カニンガム〕『貿易と商業に関する一論。わが国の製造業における労働の価格に影響を及ぼすと考えられている諸税に関する考察を含み、云々』、ロンドン、1770年。73ページ。)〉 (草稿集⑨688頁)

また『賃金・価格・利潤』の一文に関連するものとしては、次のようなものがあります。

〈労役場〔workhouse〕が機能しなければならないとすれば、それは恐怖の家〔house of terror〕にならなければならない。

「労役場の計画が……怠惰、放蕩および不節制を根絶すること、勤勉の精神を鼓舞すること、わが国の製造業における労働の価格を低下させること……にかんして、なにかよい目的をかなえるべきであるならば、労役場は、ひとつの恐怖の家にされるべきであり、貧民のための避難所となってはならないのである。」(242[-243ぺージ。)そうした「労役場」を、彼は「理想的な労役場」と呼び、そうした点において次のような提案をしている。

「食事のために独自な時間を与え12時間のきちんとした労働を残すようなかたちで、彼(貧民)に1日14時間働かせる。」(260ページ。)

彼(同様にポスルスウエイトも見ること)が一方で、1週間に6日の労働は製造業で働く労働者にとってけっして「奴隷制」ではないということを証明し、オランダでは製造業において貧民が〔週に〕6日労働するということを特記すべきこととして挙げているのを見るならば、また、彼が他方で、彼のいう「恐怖の家」、「理想的な労役場」において12時間の労働を提案する場合にも、さらには、工場における、児童、婦人、若年層の労働時間を12時間に制限すること(1833年?)がひとつの恐るべき暗殺計画であるとしてユアや彼に同調する雇い主たち〔Brod geber〕によって反対されたことと、フランスの労働者が労働時間を12時間に短縮したことを2月革命のたぐいまれなる功績と考えたこと(『工場監督官報告書』を見よ)とを対照するならば、資本主義的生産様式によって強制された労働時間(労働日)の延長が手にとるようにわかるのである。〉 (草稿集⑨689頁)

さらにそれ以外の抜粋については原注38の付属資料にも紹介しましたので参照してください。

((2)に続きます。)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます