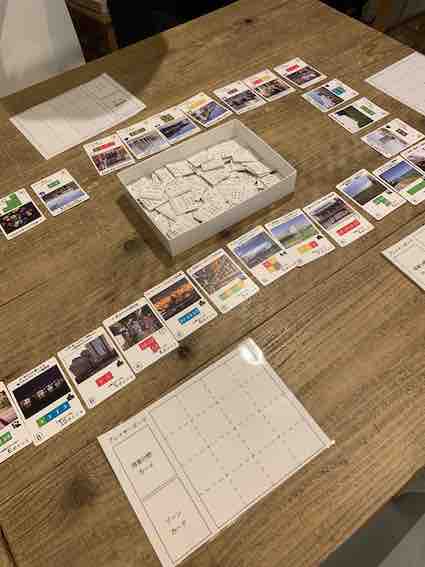

写真:三輪先生がほいくしさん行政とともに開発した

「てっくてっくまっち」カードゲーム

先週のブログで、個人的に、

長いトンネルからやっと出られたと綴りました。

長いトンネルからやっと出られたと綴りました。

これまで見送ってきた活動への参加や、

会えなかった人々に、やっと会える機会を得ています。

私の「こども環境」を考える活動の原点とも言える

神奈川県建築士会の仲間と、実に数年ぶりの再会。

賀状やメールでのやり取りに留まってきたこの数年。

こども連れでの社会貢献活動だったので、

お互いの子どもの話でも盛り上がります。

部会の名前も、昨年から、新しくなっています。

子ども部会(子どもの生活環境を考える会)から

コトナ部会(コドモからオトナまでの意味)に。

昨日の集まりは、

子ども向け、カードゲームの体験会と、

中高生の建築キャリア教育がテーマ。

カードゲームでは、

川崎市と建築士会の川崎支部のメンバー考案の

川崎市と建築士会の川崎支部のメンバー考案の

景観ゲーム。

横浜市立大学の三輪先生(こども環境学会でご一緒)と

神奈川区が保育士さんと保育園で試作された

街を知るカードゲーム(防災教育につながる)の

完成形を子どもたちと一緒に体験。

神奈川区が保育士さんと保育園で試作された

街を知るカードゲーム(防災教育につながる)の

完成形を子どもたちと一緒に体験。

景観ゲームは、点数を稼ぐとともに、自分の街の景観を

緑多くする?公共施設は?工場や住まいは?

と、実際の川崎市の風景写真が印刷されたカードを

ゲットしていくというもの。

なかなかに頭を使うのですが、

小学校でやると、意外と子どもたちは飲み込みが早いのだとか。

また、知っている風景が出てくると盛り上がるし、

マンション暮らしの子どもしかいない区では、

独特の結果になるのだとか。←別のプログラムで過去に私も経験。

こども環境アドバイザーの資格取得の際に

カードゲーム(樹種当てクイズ)などの提案をしたけれど、

カードゲーム自体が、

なんだか、高度になってるなぁという印象。

(大人が子どもに学んで欲しいことを作っているのだから

仕方ないのですけれどね)

しかし、実際の園児で試したり、防災意欲につなげるというのは

将来的には、潜在的な効果があると評価できるものでした。

コロナ禍の際に、我が子とさまざまなカードゲームを試しましたが

宇宙とか、科学とか、、

建築や、まちづくりにも、カードゲームは身近なものであればあるほど

有効かもしれないと、感じ入りました。

ゲーム脳も、課金とか、暴力的なものではなく

このような物にはまってもらえるといいのですけどね!

後半は、中高生の建築教育について議論。

受験勉強や部活動に忙しい中高生が、参加したくなる

建築のプログラムとは?

学生さんも議論に加わり、

大人と子ども、建築士と、一般の方では、発想が違うなぁ、、、

と、皆で笑い合いながらの意見交換。

久しぶりに新鮮でした。

最近は建築学科は人気らしく、

大学入試の偏差値も上がっているし、

学部や学科を新設する傾向にあります。

私の時代は、建築=環境破壊のイメージとなり

環境学部や、環境科学などと、ネーミングが変わったりしました。

現在も、建築の学びのイメージは、思った以上に

中高生には、湧かないみたい。

実際の出前授業では質問も多く出ます。

それは、仕事の内容が多岐にわたっているからではないかと

私は考えます。実際のところ、設計監理につくのは2割ほど。

あとは、さまざまな分野で活躍しています。

多様で、成熟した社会では特に、

仕事が複雑で考えることも増えている昨今。

建築というスペシャリストでありながら、

ゼネラリストである学びは、何にでもなれる!と私は思いますけどね。

大学院時代も、先輩から、

「お前ならどんな職業についてもやってけるだろう」

と言われた時は、へぇ、建築の学びって、そうなんだと思ったものです。

構造で苦労していて、もうやめようかと悩みながらも卒業した友人も、

先生からそう言われていたらしく、本当に潰しが効く!?建築の学びらしい。

まぁ、学んでくれる希望してくれる学生さんが増えるのは嬉しいですよね。

一方で、私たちも、ちゃんとしなくては!と、

若い方々とのコラボは奮い立ちますね。

若い方々とのコラボは奮い立ちますね。

これからも、若い方に負けじと!?

素直にどんどん、吸収、成長していきたいなと、

思うのでした。

活動記録には、27年分のまとめも。

写真掲載できず残念ですが、参加してくれた

子どもたちもかわいかったぁ。

また、私も復活参加します!

」

」