内田魯庵『紙魚繁盛記』斎藤昌三・柳田泉/編纂 昭和7(1932)年2月10日 書物展望社/発行

内田魯庵(1868年5月26日~1929年6月29日)の没後に刊行されたもので、編纂者の斎藤昌三の造本のこだわりが、至る所にちりばめられています。

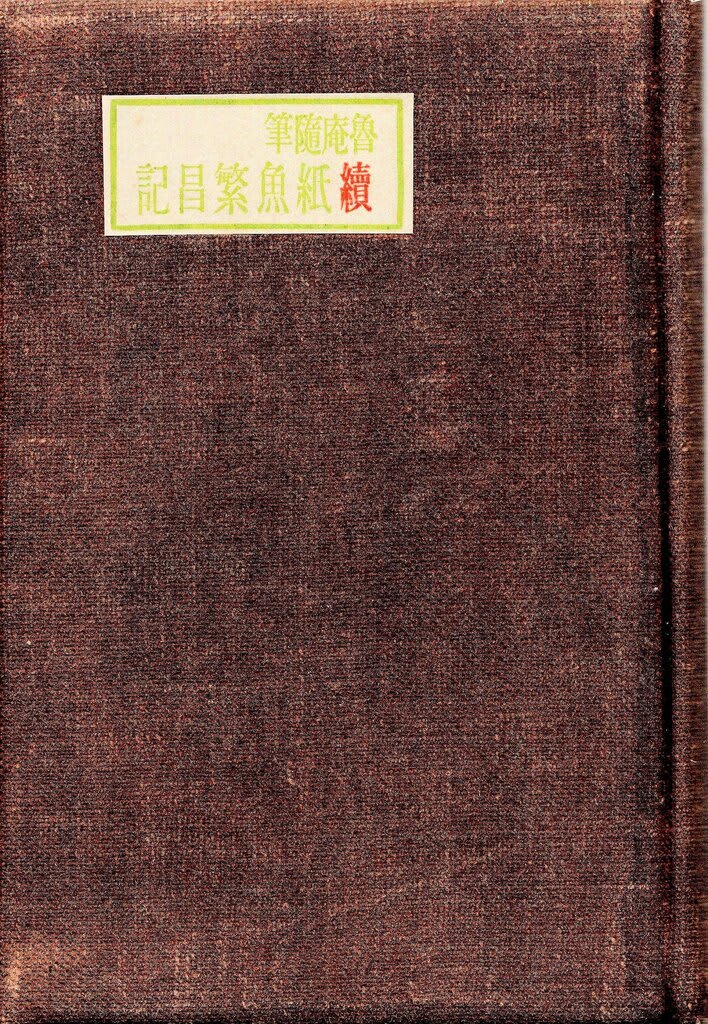

函

函貼りは砂糖袋の紙を使い、「粋と甘いを利かしてみた」そうです。

表紙(セロファン紙が貼り付けてあるので、そのままスキャンしています)

かぶせたセロファン紙が糊付けしてあるので、表紙に使われている布の感触を直接触れたことがなく、色合いからビロードだと何となく思い込んでいました。

ところが、斎藤昌三の「あとがき」を見てビックリ。表紙に使われている素材は「酒嚢」。「酒嚢」とは何かを調べると、「伝統ある造り酒屋で、日本酒の製造工程で、もろみを入れてお酒を絞るときに使われた綿の袋」なのだそうです。その袋には強度が求められるため、手織木綿(帆布)を柿渋に漬けた布が使われます。長年使用することにより、日本酒の成分と柿の渋が絡み合い、独特の色とむらが生じるのだそうです。

それを表紙素材として選んだ斎藤昌三の見識が素晴らしいですね。

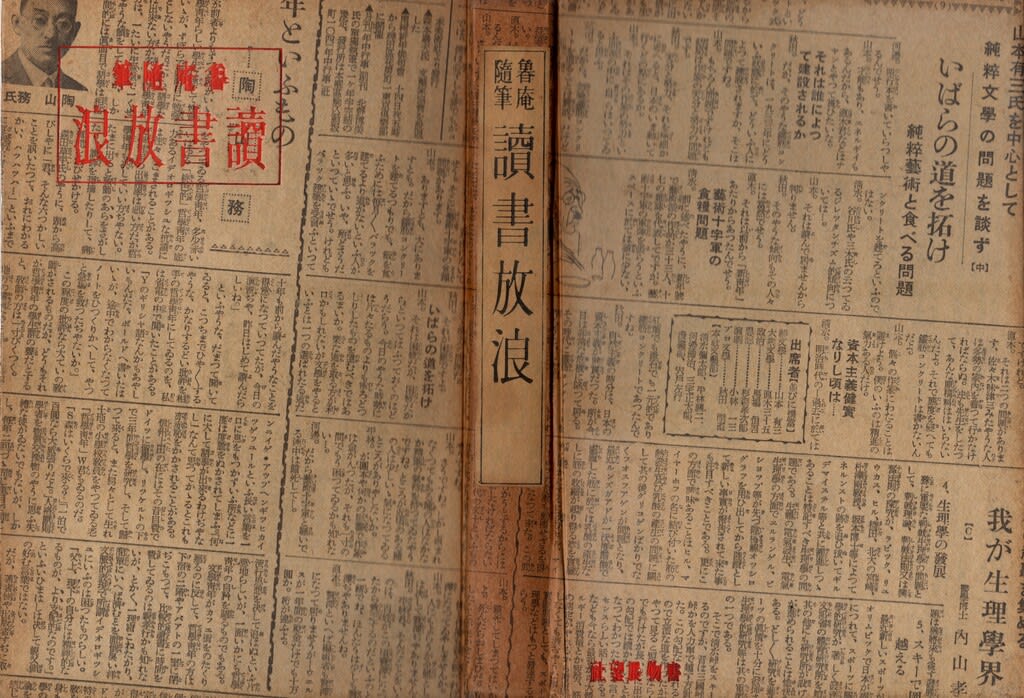

表題紙

内田魯庵の近影のページの後に、蔵書票の紹介

その次に限定部数の表示ページがあります

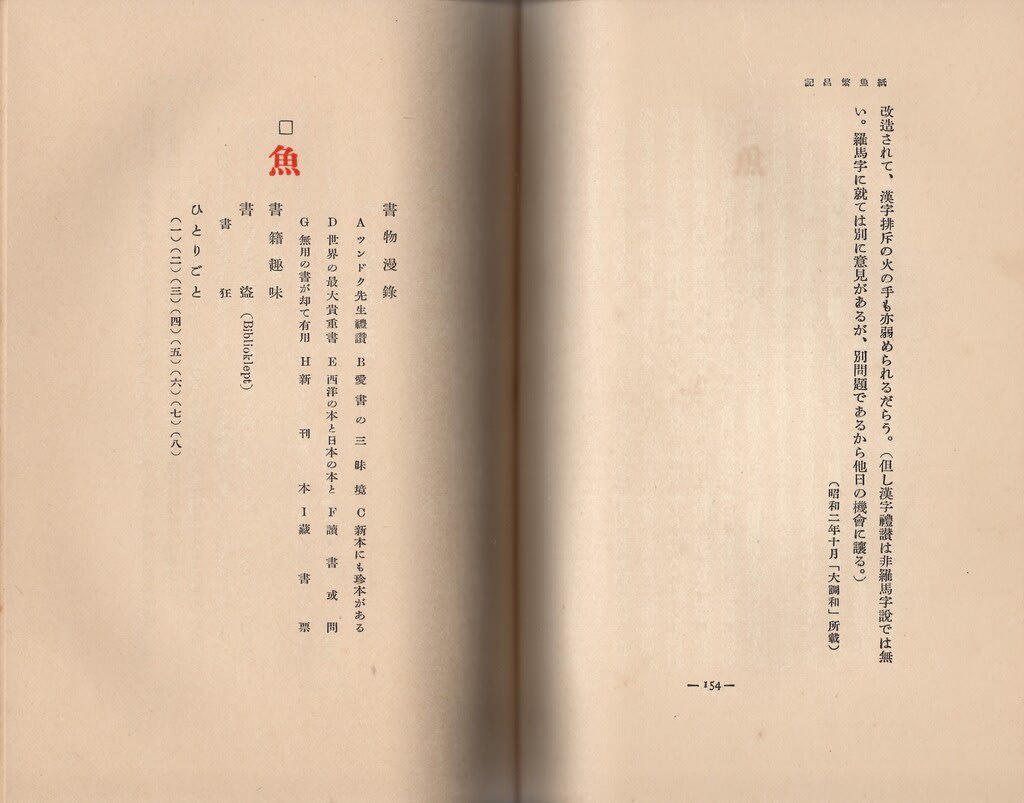

目次の一部

□魚 の項のページを開いてみると、「魚」が朱色で印刷されています。

奥付 限定部数がここには表記されていません

斎藤昌三の趣意はこれだけにとどまりません。表紙から開き直してみます。

まずは、本の天小口は「天金」です。

オモテ見返し (右ページの半分はセロファン紙がかかっています)

ウラ見返し(左側半分にはセロファン紙がかかっています)

オモテ見返しとウラ見返しに銀色の、和紙を食い荒らす「紙魚」が印刷してあります。それだけではなく、見返し紙には虫食いがある和紙を印刷したのではなく、実際に虫食いがある和紙を使っているのです。触ると、虫食い跡が分かります。見返し紙をこのようにするために、虫食い本を集めたのだそうです。――ということは、一冊ずつ見返しが異なるということになります。いやはや、恐れ入ります。

そんな手の込んだ本を「買って満足」と、ただ積んでおいたのでは、バチが当たりますね。