くもり

くもり今日も天気が微妙ですね。という訳で今回もPCネタで行きたいと思います。

決算間際のためか、ここ1週間でNVDIAのハイエンドグラフィックスボード(以下グラボ)が大きく値下がりしています。GTX1080で1万円、GTX1070で5千円ほどの値下げです。これはIYHするしかないでしょう、いう事でASUS製のGTX1070オーバークロックモデル(STRIX-GTX1070-O8G-GAMING)を購入しました。

なぜ GTX1080にしないのかって?…安くなったとはいえ、そこまで予算が無かったからです orz

GTX1080は一番安価なモデルでも75,000円、GTX1070は45,000円…2割弱の性能向上に3万円は出せません。今回購入した STRIX-GTX1070-O8G-GAMINGは、オーバークロックモデルなので安価なモデルと比べると割高ですが、安心のASUS製で上位モデルのGTX1080と同等の立派な3連ファンのクーラーを搭載しているので、コストパフォーマンスに優れています。

早速、開封後パッケージの中身を確認…

内容物はMSIのGTX970と殆ど変りませんでした。

箱から本体を取り出し、表・裏をじっくりと観察…

MSIの様な派手さは無いですが、この3連ファン搭載クーラーは冷えそうです。

値段が高いだけあって立派なバックパネルが付いていました。これならマザーボード装着時、自重で曲がったりする事は無さそうです。補助電源は8Pin x1本です。エコですね。

今まで使ってきた MSIのGTX970(上)と比べるとかなり長いので、ケースによっては入らないかも…

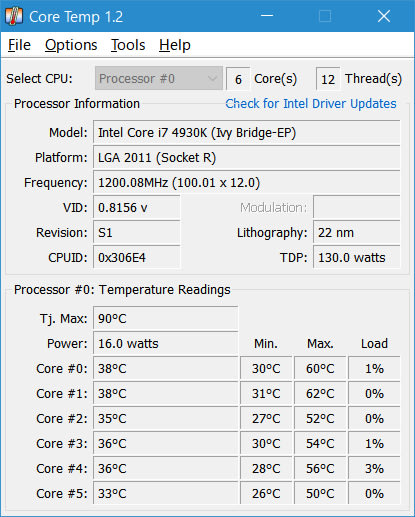

早速、メインPCに組み込んで見ました。

やはり、デカいですね。これならよく冷えそうです。

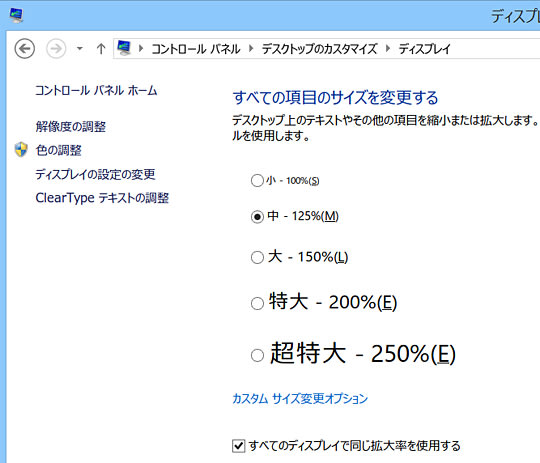

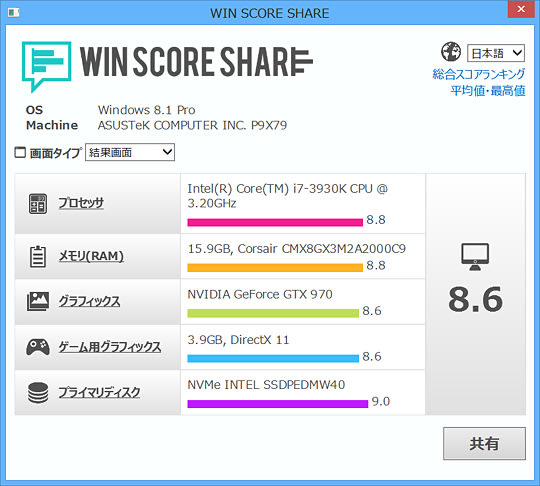

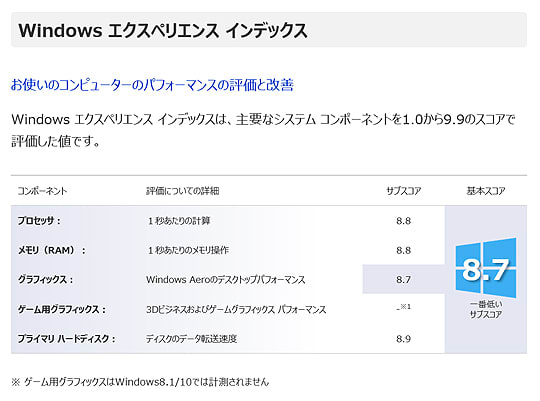

グラボを装着後、最初にやる事と言えば Windowsのエクスペリエンスインデックスの計測ですね。

グラフィックスが 0.1上がり 8.6→8.7 になりました。何だか微妙です。

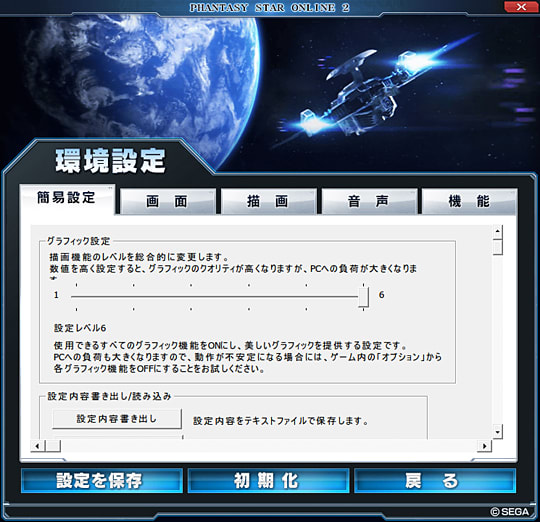

次に、ベンチマークでGTX970と比べるため、FF14ベンチキャラクター編を実行しました。

※ ASUS STRIX-GTX1070-O8G-GAMING

※ MSI GTX970 GAMING 4G

GTX1070に変えた事で3割近くスコアが伸びました。

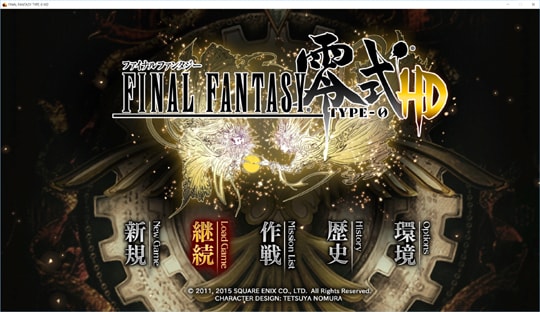

ついでに重くなった FF14 HEAVENSWARD(蒼天のイシュガルド)のベンチマークを試して見ました。

FullHD(1920x1080dpi)なら余裕ですね。

4K(3840x2160dpi)でも試してみました。GTX1080でも7,000弱(とても快適)らしいので上出来の結果です。4Kでも快適に遊べそうですね。

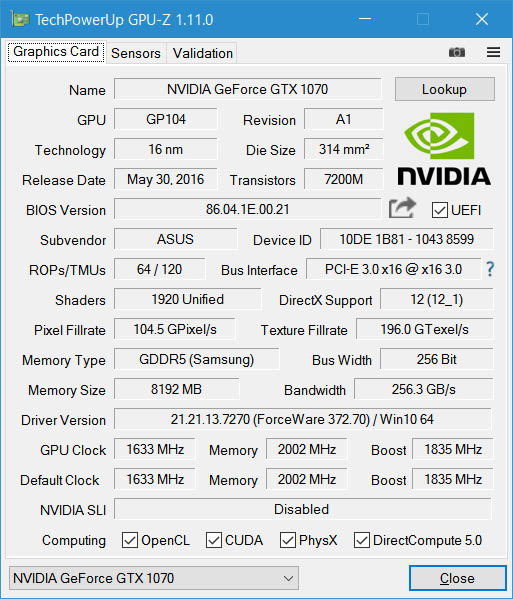

持っていたGPU-Zが古かったので最新版をダウンロードし、GPU情報を確認してみました。

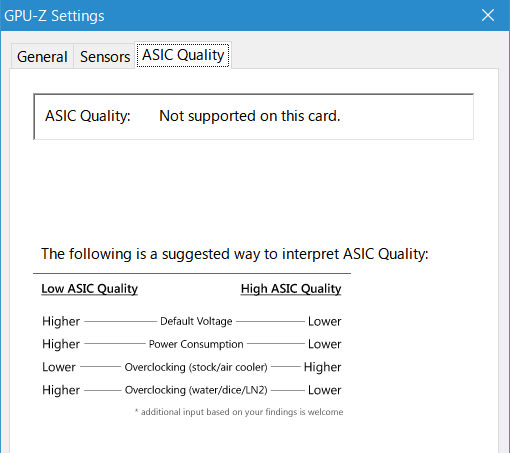

ASIC値を確認しようとしたのですが…サポートしてないよと言われてしまいました。

2chなどで調べたところ、GPU-ZでGTX10xxシリーズはASIC値の取得ができないようです。

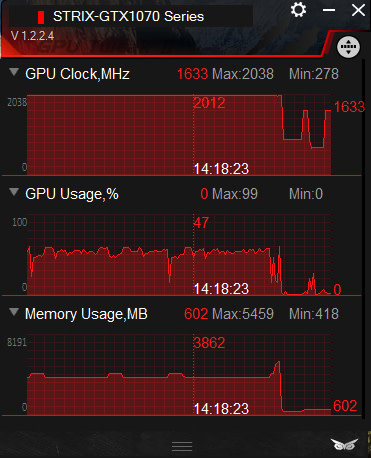

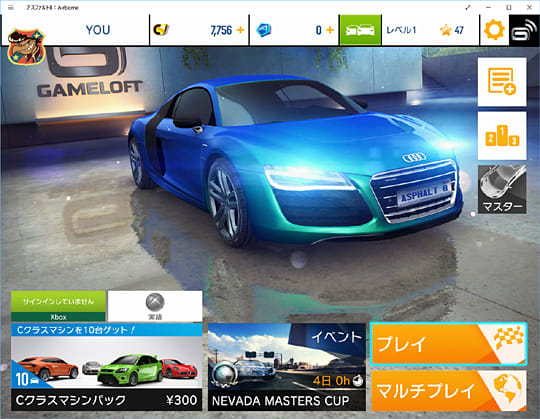

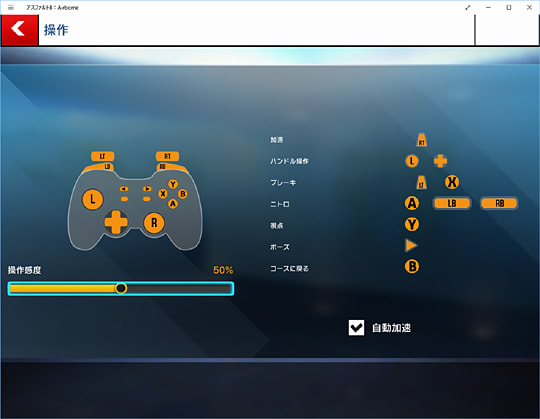

最後に私が一番気にしていた「Forza Motorsport 6:Apex」が、WQHD(2560x1400dpi)以上の解像度で遊べるか試してみました。GTX970だとFullHDの解像度でもタマにVRAM使用量が上限の4GBに達し画像がカクついていました。

いきなり4K(3860x2160dpi)のウルトラ設定で試してみましたが、60fps張り付きでコマ落ちは殆ど感じられませんでした。目が良くなったのかと錯覚するほど、グラフィックが綺麗になり大満足です。

今回購入したGTX1070はオーバークロック品ですが「Forza Motorsport 6:Apex」実行時 GPUクロックは2GHzに達し、VRAMも5GB近く消費されましたが、まだ余裕がありそうです。VRAMが多いって素敵ですね。これなら今後さらに重いゲームが出てきても GTX1070をおかわりして、SLIにすれば乗り切れそうです。

GTX1070(リファレンス)の性能はネットで確認したところ以下のポジションになる様です。

・GTX1080>GTX1070>GTX980Ti>GTX1060(6GB)≒GTX980>GTX1060(3GB)>GTX970

発売当初は7万円程した製品が一時5万円を割り(これが適正価格だと思うのですが)お求め安くなりました。GTX1070は価格と性能のバランスの取れた優れた製品と言えます。

※ 総評

FullHD(60fps)までのゲームならGTX970で十分です。これから購入されるのであれば、GTX1060がベストチョイスです。WQHD以上の解像度や MODを追加する事によりVRAMを圧迫するようなゲームでは、GTX1070以上の性能が求められます。

自分はメインPCに4Kディスプレイを使っていますが、ゲーム実行時、解像度を落として遊んでいたので GTX1070に交換する事でかなりの恩恵を感じられました。また、来週「Forza Horizon 3」が発売されるので(購入予定)良いタイミングでグラボを交換できたと思っています。GTX1080Tiも控え(かなり高額になりそうですが)、また年末商戦で更なる値下げがあるかも知れませんが、今買っても決して後悔しない代物だと思います。

| ASUSTek R.O.G. STRIXシリーズ NVIDIA GeForce GTX1070搭載ビデオカード オーバークロック メモリ8GB STRIX-GTX1070-O8G-GAMING |

| ← 今回、購入した製品はオーバークロックモデルです こちらからお求め頂けます | |

| Asustek |

晴れ

晴れ

ときどき

ときどき