昨日何気に深夜放送を見ていると、アニメのジョジョの奇妙な冒険が放送されていた。この漫画に登場する人物に欧米の著名なミュージシャンの名が沢山出てきて割と親近感を覚える。

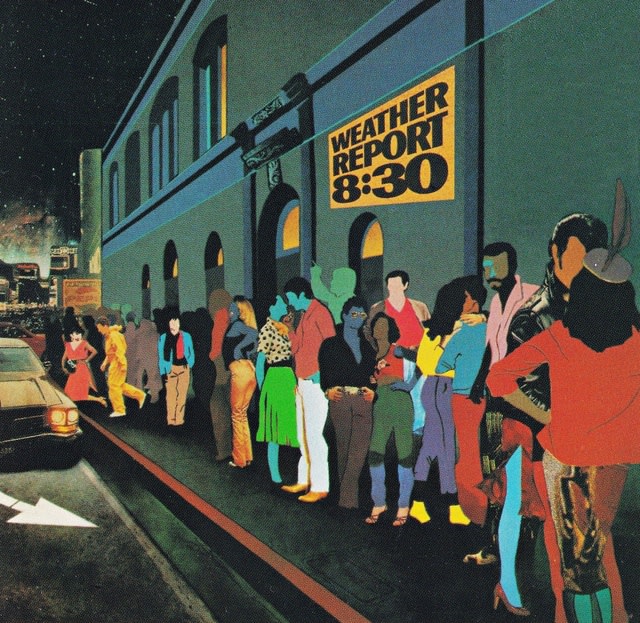

そして昨日のストーリではなんとウェザー・リポートの名が登場!

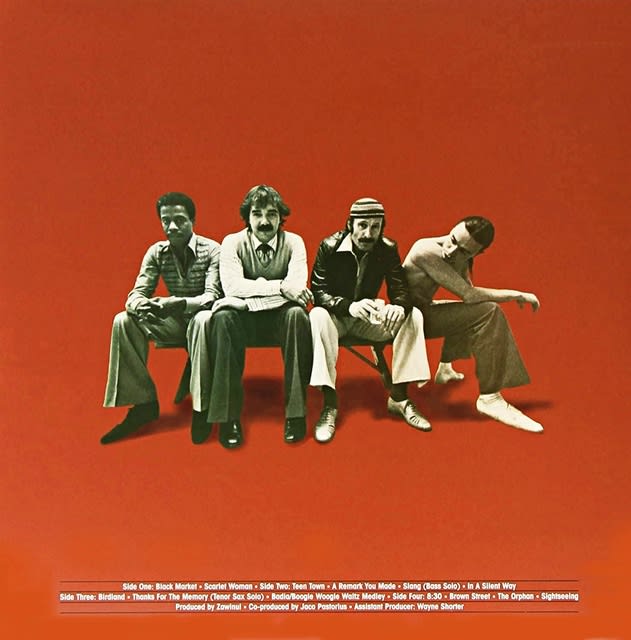

ウェザー・リポートといえば、かって電化マイルス・バンドに参加していたジョー・ザヴィヌルとウェイン・ショーターの二人が中心となって結成したジャズ・フュージョン・バンドだ。

てな事で、忘却の彼方にあった彼らの2枚目のライブ・アルバム、8:30を久々に手に取ることに。このアルバムは、1978年に収録されたライブ音源が3面そして残り1面がスタジオ録音の変則2枚組でその翌年に発売された。

1976年のBlack Marketや1977年のHeavy Weatherあたりのちょっとポップ感が増した曲が収録されている事から、彼らのライブは観客の反応も含めてロック・バンドのノリに近く特にジャズ・ファンでなくとも結構親近感のあるサウンドに仕上がっている。

ベーシストのジャコ・パストリアスの紹介でピーター・アースキンが新たにバンドに加わり空席だったドラムスのポジションもようやく固定され、ジャコとの相性もバッチリで演奏が引き締まった。

ただ、ジャコ・パストリアスとピーター・アースキンらは1982年にバンドから脱退し、新たなメンバー・チェンジによりバンドの芸風にも少し変化が見られる事から、今から思えばこのライブ盤が登場したあたりが彼らにとって商業的なピークを迎えた時期だったかな?

ロック好きならこのアルバムにきっと満足すると思う。

ジョジョさん、ウェザー・リポート思い出させてくれてありがとう。