1975年のアガルタ・パンゲア公演を最後に長い休息に入ったマイルス。

とは言え、家に籠って安息の日々を享受する事に飽きたのか、80年代になってカム・バック。

何となく電化マイルス時代の孤高の道を突き進むという様な尖った雰囲気はなく、フュージョンやポップの融合なる少々丸まった様な印象を持つ。

これを是とするかそうでないかはリスナー個々の嗜好によるわけだが、それまでマイルスをジャズの帝王などと崇めてきた方々にとっては少々残念と思われた方々も…

ただ楽しめれば否定はしない私の様なロック・ポップ寄りのリスナーにとっては、マイルスとの距離が近くなったと歓迎した。

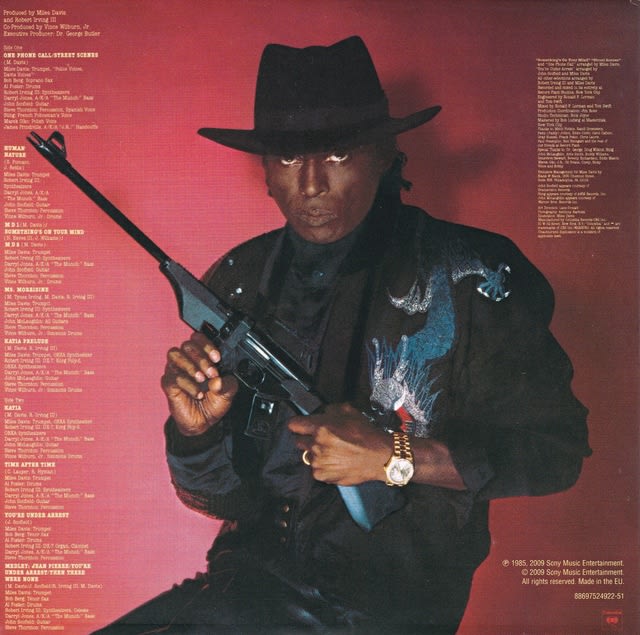

本日はその中でも1985年に出したYou're Under Arrestでも。

あまりの目つきの鋭さにゴルゴさんかと勘違いしました。

ゴルゴさんならアーマライトM16でしたっけ。これは失礼しました。

マイケル・ジャクソンが歌ったHuman Natureとかシンディー・ルーパーのTime After Timeをカバーしているのが驚き。

更にHuman Natureの作者がTotoのスティーブ・ポカーロだった縁もあって、Totoの1986年のアルバム、Fahrenheitに収録されたインスト・ナンバー、Don’t Stop Me Nowでマイルスがミュートの効いた渋~い演奏を披露。

たまには垣根を越えるのも良い刺激になるのかも。

ただ無許可で垣根を越えれば、不法侵入ってことでYou're Under Arrest!

気~つけなはれや~

何を意味するのかよくわからないイラスト。