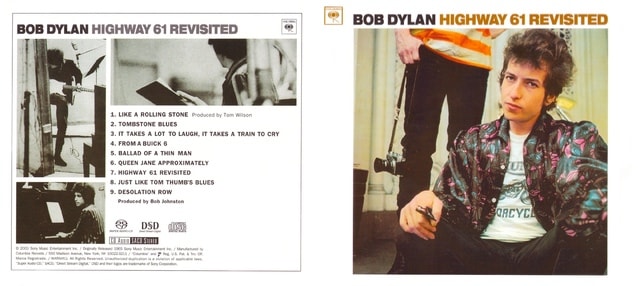

本日は1981年に出したアルバム、Slow Train ComingからSave、Shot Of Loveと続いた教条的三部作から一転し1983年に出したディランの22枚目のスタジオ・ソロ・アルバム、Infidels(不信心者達)を聴いてみた。

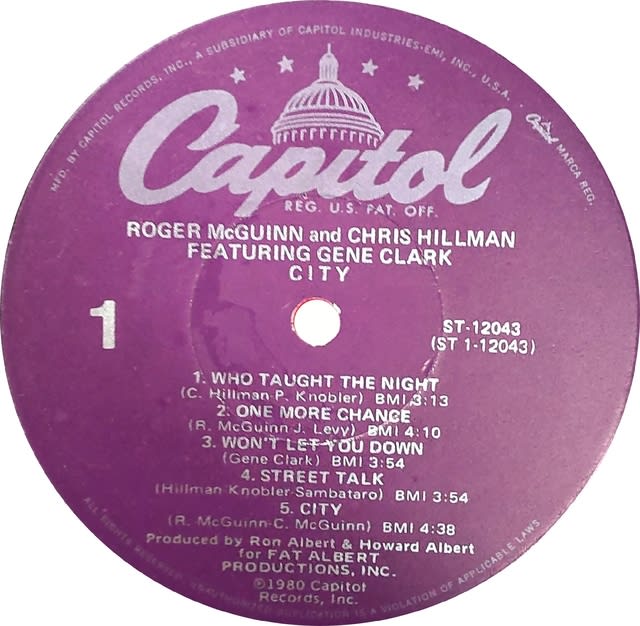

ディランの特徴あるしわがれたボーカルをサポートするのはマーク・ノップラーとストーンズにも在籍したミック・テイラーの2本のギターに、ジャマィカン・デュオ、スライ・アンド・ロビーのリズム・セクションとダイアー・ストレイツでキービードを引いていたアラン・クラークによる5人組。

ユダヤ教を信仰していたディランが急に宗旨変えしてキリスト教徒になるも、今回キリスト教の教えからも脱却。

確かに初期のアコギ一本時代のディランと比べれば70年代からロック色が強く芸風は様変わりしたが、訳詞片手になるほど~って鑑賞するわけでもないオイラには今回もいつものディランって感じに映る。

強いて違いを探せば、いつものように数多くのミュージシャンをレコーディングに招くことなく今回基本5人でバックを固める安定のサウンドと、1曲目のJokermanでのレゲエ・サウンドかな….

いつもながら感度低くてどうもすいません。