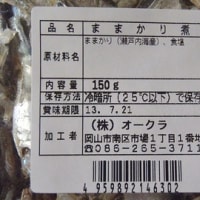

年末の買出しに出向いた札駅前.デパートのフードコートで“たまごもつ(きんかん(卵巣)ともつ(ひも:卵管)のアソート)”を見掛け,思わず購入.麻生;焼き鳥(美唄風)“ごやごや”のお通しで出されたもつ煮を目指す.

“たまごもつ”は解凍品で,ドリップが出ているので,鍋に入れる前の一仕事.水気を吸わせないよう,生理食塩水程度(概ね1%,吸い地よりやや薄めの頃合)の塩水を点て,きんかんはさっと洗い,もつは軽く扱き上げて水気を切る.

昆布を敷いて水を張った鍋にもつを入れ,少量の酒を加えてとろ火に掛ける.ふうわりと沸いたらあく(泡は殆ど白身の成分)をざっと掬い,10分ほど下煮.

きんかん(金柑)はタイトルからすれば丸のままが面白いのだが,人数分の数当りと味の入りも考え,今回は半割り.昆布も食べやすい大きさに切っておく.常道としては茹で溢すレシピが多いが,ひもは臭みも少ないのでもつ好きの拙庵としては下煮の汁をそのまま煮汁に使う.

取り合わせの仕込み.胡麻油に粗微塵の葱と鷹ノ爪の風味を移し,突蒟蒻を炒めつける.水気をしっかり飛ばしたら醤油を廻し入れ,さらに炒めて下地を入れる.

きんかんと蒟蒻を鍋に戻し,味醂・醤油・砂糖を適宜加えてとろ火で30分ほど炊いて一晩休ませる.休ませた後は汁気が具材に吸われているので,適宜水と酒,邪魔にならない程度の醤油を沸かし加えて暖め直し,笹切りの葱をさっと炊き合わせて盛付ける.

本日の夕餉.

きんかんの煮付け・馬鈴薯の蠣油炒・玉葱と若布の味噌汁・一夜干氷下魚の炙り・長薯千切(味付けは生醤油か麺汁,お好みで山葵と海苔を添えて)・烏賊山葵漬(既製)・鰊漬(筋向いより頂き物).“ごやごや”のもつ煮には辿り着けないが,銘々皿の中で,馬鈴薯ときんかんのコラボも楽しい.今夜も美味しく,頂きました!

p.s.

卵もつは,私の故郷では“卵道:たまみち”と言っていた.“卵紐:たまひも”と呼ぶこともあるらしい.親父の好物で,時偶自分で買ってきて煮付けていた.その頃の物はもっと小さな卵まで混じっていたように思う.

きんかんの黄身は生まれた卵のそれよりも濃厚なので,吸い地を温めながら細く垂らし込んでゆくと素麺状に固まる(卵黄の機嫌が悪いと固まらずに散ってしまうことがあり,ちょっと難しい).ちょっと醤油がちな清ましに仕立て,笹葱などを添えるのも乙である.

“たまごもつ”は解凍品で,ドリップが出ているので,鍋に入れる前の一仕事.水気を吸わせないよう,生理食塩水程度(概ね1%,吸い地よりやや薄めの頃合)の塩水を点て,きんかんはさっと洗い,もつは軽く扱き上げて水気を切る.

昆布を敷いて水を張った鍋にもつを入れ,少量の酒を加えてとろ火に掛ける.ふうわりと沸いたらあく(泡は殆ど白身の成分)をざっと掬い,10分ほど下煮.

きんかん(金柑)はタイトルからすれば丸のままが面白いのだが,人数分の数当りと味の入りも考え,今回は半割り.昆布も食べやすい大きさに切っておく.常道としては茹で溢すレシピが多いが,ひもは臭みも少ないのでもつ好きの拙庵としては下煮の汁をそのまま煮汁に使う.

取り合わせの仕込み.胡麻油に粗微塵の葱と鷹ノ爪の風味を移し,突蒟蒻を炒めつける.水気をしっかり飛ばしたら醤油を廻し入れ,さらに炒めて下地を入れる.

きんかんと蒟蒻を鍋に戻し,味醂・醤油・砂糖を適宜加えてとろ火で30分ほど炊いて一晩休ませる.休ませた後は汁気が具材に吸われているので,適宜水と酒,邪魔にならない程度の醤油を沸かし加えて暖め直し,笹切りの葱をさっと炊き合わせて盛付ける.

本日の夕餉.

きんかんの煮付け・馬鈴薯の蠣油炒・玉葱と若布の味噌汁・一夜干氷下魚の炙り・長薯千切(味付けは生醤油か麺汁,お好みで山葵と海苔を添えて)・烏賊山葵漬(既製)・鰊漬(筋向いより頂き物).“ごやごや”のもつ煮には辿り着けないが,銘々皿の中で,馬鈴薯ときんかんのコラボも楽しい.今夜も美味しく,頂きました!

p.s.

卵もつは,私の故郷では“卵道:たまみち”と言っていた.“卵紐:たまひも”と呼ぶこともあるらしい.親父の好物で,時偶自分で買ってきて煮付けていた.その頃の物はもっと小さな卵まで混じっていたように思う.

きんかんの黄身は生まれた卵のそれよりも濃厚なので,吸い地を温めながら細く垂らし込んでゆくと素麺状に固まる(卵黄の機嫌が悪いと固まらずに散ってしまうことがあり,ちょっと難しい).ちょっと醤油がちな清ましに仕立て,笹葱などを添えるのも乙である.

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます