[印刷]の今とこれからを考える

「印刷図書館クラブ」月例会報告(平成27年5月度会合より)

●印刷に携わることは『栄誉』なのか『富』なのか

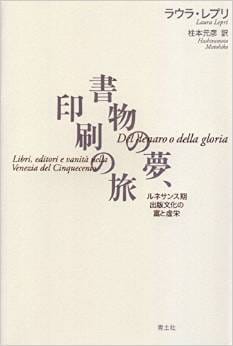

『書物の夢、印刷の旅』(ラウラ・レプリ著;土社刊)と題する本が、印刷人の間で関心を呼んでいる。本書の原題は「富か栄誉か」であり、また日本語版の副題には「ルネサンス期出版文化の富と虚栄」とある。当時の出版、印刷文化さらには政治の歴史を、当時のベストセラー本『宮廷人』が刊行されるまでの経過を散りばめながら、つぶさに語ってくれる“歴史ノンフィクション”となっている。イタリアきっての名編集者として知られる著者が、ある意味で客観的な立場から、印刷産業を通して中世から近代への時代の移り変わりを活写しているのだが、印刷文化の向上に関わる栄誉を感じるのか、印刷事業としての富を追い求めるのか――この両立し難く解決し難い“悩み”が当時から今に連綿と続いているという事実を読者に投げ掛けてくる。

●印刷都市・ヴェネツィアの躍動が手にとるように

グーテンベルクの活版印刷術が1450年頃に発明され、書物の大量複製をドイツ人が担い始めるまで、つまり出版業が勃興して近代が幕を開けるまで、イタリアのヴェネツィアは世界でもっとも文化的に豊かな都市であった。中世期には豪華な書物が数多く制作されている。本書はまさに、印刷機を駆使した出版が普及し出した16世紀の、そのヴェネツィアを舞台に物語が綴られている。ヴェネツィアが16世紀においても、ドイツの諸都市に伍してヨーロッパ中の印刷物の半数以上を受けもつ印刷都市の地位を堅持していたことはよく知られる。本書を読むと、グーテンベルク以来わずか数十年で「出版と印刷」が現代と変わらない業態となり、“出版資本主義”に起因する熾烈な競争にさらされていたことが手に取るようにわかるのだ。

●止められないスピードが印刷文化を破壊した?

当時の人びとが驚いたのは「印刷機がもたらした速度と、修正の難しさ」だったという。手書き(書写)とは比べものにならない速いスピードで分厚い書物が大量につくられ、しかも社会の隅々にまで普及していく。いったん軌道に乗ったら、途中では止められず直しようもなく……である。それは原稿の書き直し、印刷の生産工程という範囲に止まらず、印刷事業、出版流通についてもいえることである。「容赦のない熾烈な競争が印刷の世界を支配し破壊」したと、本書は喝破する。破壊したのは出版文化であり印刷文化であるというのだ。黎明期といってよい16世紀初頭に、早々と「財やサービスの競争力を凌ぎ合う状況」が生まれ、そのかたちが未解決のまま21世紀の現代に至るまで続いているとしている。本書の原題が示すように、「富か栄誉か」という両立できそうにない大問題に、印刷業は誕生当初から付き合ってきたのである。

●書籍を大切にしてきた国、そうして来なかった国……

ヨーロッパ社会で書籍がいかに重要視されてきたか――歴史ある本がきちんと残されていること、情報や知識が文字として共有化され伝承されてきたことから、その事実を痛切に感じる。文学や思想だけでなく絵画、工芸、音楽などさまざまな芸術分野で飛躍的な発展をみせた15~16世紀のルネサンスは、本当に凄かったと思う。文字どおり「文芸復興」にふさわしい。その成果を現代に残してきた精神にも一層感心する。翻って日本では、最多のもので1,500冊は印刷されたといわれる「キリシタン版」が、どの版もいま一冊も残っていないというのは、どうしたことなのか? キリシタン版が制作されていた期間(1590年~1610年)からしばらくの間、徳川時代のごく初期、少なくとも1614年に宣教師が国外追放されるまでは、当時の印刷所が弾圧されることはなかった。焚書を免れる余地はあったはずなのに、1冊も現存してしない。もしかすると、読んだ人がそのつど何気なく捨ててしまっていたのではないか?

●印刷会社にも自社で製作した印刷物を残す責任が

印刷の歴史はその国の歴史を表すという。日本にも和紙に筆で書いた古文書が数多く保存されてはいるが、果たして資料を大切にする国といえるのか? 大多数の印刷会社は、自社で製作した印刷物を保存するという習慣をもっていない。出版社についても同じことがいえそうだ。それは出版物に限らず、その時々の最新技術でつくられるポスターなどの商業印刷物にも当てはまる。最先端の写真技術でつくられたはずの原画さえ、かつては作者の手元に返さないまま残してもいない。文化財の保存を大切にするヨーロッパの精神に学ぶべきところは多い。次から次へと読み捨て去られる世相のなかで、印刷会社はせめてもの償いで、過去の文献をデジタルアーカイブし、後世の人たちが誰でもみられるようにしてほしいものだ。

●版材の砂目構造を立体的に測定してみると……

素材や製品の表面形状(粗さなど)を、三次元的=立体的な分析によって評価しようという動きがある。非接触による3D測定走査型レーザー顕微鏡が開発されるなど実用化が進み、現にISOシリーズで規格化が検討されているという。この技術を印刷分野、例えば、CTPプレートなどアルミ版材の砂目立てを評価して、水絞り(速乾)印刷の問題を考える指標として使えないだろうか。版材の砂目構造はメーカーによってそれぞれ独自の形状をもっているが、コア部および谷部に形成されている空間の容積がどのくらいあるかが、この測定方法を使うと把握できる。版材の表面に水が止まれる量は、谷部の底から平均的な高さに達するまでの空間容積に比例すると考えられる。湿し水の供給量を最小限に絞りながら、インキ被膜の薄い高濃度印刷をおこなおうという基本に立ったとき、コア部および谷部における空間容積の大小という切り口から、版材がもつ特性をもう一度見つめ直すデータを、この新しいCD分析法は与えてくれそうだ。

●激変の今こそ、印刷産業界と教育界との連携を

大学をはじめ日本の教育機関から学科としての「印刷」の名称が消えて久しい。それでも、印刷産業はデジタル化、情報化の流れのなかで業態こそ変われ、厳然として存在し続けている。社会のニーズを満たすべく、さまざまな印刷メディアを生産し提供してきた。しかし、産業構造や市場環境、需給関係が急激に変化したのに伴い、印刷産業としてのあり方、個々の印刷会社のビジネスモデルを再構築しなければならない局面にも立たされている。にもかかわらず、そうした変革に対応できる人材が不足しているのが実情だ。有能な人材が何より求められているはずなのに、印刷産業には、この問題に真正面から取り組もうという姿勢がない。人材の育成と確保に関する具体的な対策が講じられていない。教育制度の見直し・改革が必要だという究極の課題が投げかけられているのだが、打開策を模索する様子もみられない。ここは、印刷産業界と教育界との情報交換、何より対話をもつことから始める必要がある。

●印刷教育のあり方を根本からつくり直していこう

教育機関の印刷関連科目をみると、「グラフィック」や「画像」といった名称が付けられているが、その中身は、印刷工芸的あるいはグラフィックアーツ的な色彩が強く、肝心の人材供給側で印刷教育があまり重んじられていない。印刷の原点に立つなら、例えばDTPシステムと画像処理技術についての全体像を理解できる学生を育ててほしい。印刷技術の基礎理論を学んだうえで、顧客に提案可能な製品(印刷メディア)を企画立案できる能力を教育してほしい。印刷産業と教育界(印刷専門の教育機関も含めて)が協力し合い、効果的な教育の「場」づくり、教育システム、教育プログラム、運用などをどうするかを検討する必要があると思う。印刷企業の視点からは、印刷関連技術の基礎教育はもちろん、情報、メディア、マーケティング、経営などに関する教育を求める声が強い。学生教育と社員教育とでは目的が根本的に異なるのだが、幸いに印刷産業にはアナログ、デジタルの両分野に精通し印刷の魅力を語れるベテランが大勢いる。そうした人を講師として派遣することも含め、総合的な支援体制をつくっていければ幸いだ。

「印刷図書館クラブ」月例会報告(平成27年5月度会合より)

●印刷に携わることは『栄誉』なのか『富』なのか

『書物の夢、印刷の旅』(ラウラ・レプリ著;土社刊)と題する本が、印刷人の間で関心を呼んでいる。本書の原題は「富か栄誉か」であり、また日本語版の副題には「ルネサンス期出版文化の富と虚栄」とある。当時の出版、印刷文化さらには政治の歴史を、当時のベストセラー本『宮廷人』が刊行されるまでの経過を散りばめながら、つぶさに語ってくれる“歴史ノンフィクション”となっている。イタリアきっての名編集者として知られる著者が、ある意味で客観的な立場から、印刷産業を通して中世から近代への時代の移り変わりを活写しているのだが、印刷文化の向上に関わる栄誉を感じるのか、印刷事業としての富を追い求めるのか――この両立し難く解決し難い“悩み”が当時から今に連綿と続いているという事実を読者に投げ掛けてくる。

●印刷都市・ヴェネツィアの躍動が手にとるように

グーテンベルクの活版印刷術が1450年頃に発明され、書物の大量複製をドイツ人が担い始めるまで、つまり出版業が勃興して近代が幕を開けるまで、イタリアのヴェネツィアは世界でもっとも文化的に豊かな都市であった。中世期には豪華な書物が数多く制作されている。本書はまさに、印刷機を駆使した出版が普及し出した16世紀の、そのヴェネツィアを舞台に物語が綴られている。ヴェネツィアが16世紀においても、ドイツの諸都市に伍してヨーロッパ中の印刷物の半数以上を受けもつ印刷都市の地位を堅持していたことはよく知られる。本書を読むと、グーテンベルク以来わずか数十年で「出版と印刷」が現代と変わらない業態となり、“出版資本主義”に起因する熾烈な競争にさらされていたことが手に取るようにわかるのだ。

●止められないスピードが印刷文化を破壊した?

当時の人びとが驚いたのは「印刷機がもたらした速度と、修正の難しさ」だったという。手書き(書写)とは比べものにならない速いスピードで分厚い書物が大量につくられ、しかも社会の隅々にまで普及していく。いったん軌道に乗ったら、途中では止められず直しようもなく……である。それは原稿の書き直し、印刷の生産工程という範囲に止まらず、印刷事業、出版流通についてもいえることである。「容赦のない熾烈な競争が印刷の世界を支配し破壊」したと、本書は喝破する。破壊したのは出版文化であり印刷文化であるというのだ。黎明期といってよい16世紀初頭に、早々と「財やサービスの競争力を凌ぎ合う状況」が生まれ、そのかたちが未解決のまま21世紀の現代に至るまで続いているとしている。本書の原題が示すように、「富か栄誉か」という両立できそうにない大問題に、印刷業は誕生当初から付き合ってきたのである。

●書籍を大切にしてきた国、そうして来なかった国……

ヨーロッパ社会で書籍がいかに重要視されてきたか――歴史ある本がきちんと残されていること、情報や知識が文字として共有化され伝承されてきたことから、その事実を痛切に感じる。文学や思想だけでなく絵画、工芸、音楽などさまざまな芸術分野で飛躍的な発展をみせた15~16世紀のルネサンスは、本当に凄かったと思う。文字どおり「文芸復興」にふさわしい。その成果を現代に残してきた精神にも一層感心する。翻って日本では、最多のもので1,500冊は印刷されたといわれる「キリシタン版」が、どの版もいま一冊も残っていないというのは、どうしたことなのか? キリシタン版が制作されていた期間(1590年~1610年)からしばらくの間、徳川時代のごく初期、少なくとも1614年に宣教師が国外追放されるまでは、当時の印刷所が弾圧されることはなかった。焚書を免れる余地はあったはずなのに、1冊も現存してしない。もしかすると、読んだ人がそのつど何気なく捨ててしまっていたのではないか?

●印刷会社にも自社で製作した印刷物を残す責任が

印刷の歴史はその国の歴史を表すという。日本にも和紙に筆で書いた古文書が数多く保存されてはいるが、果たして資料を大切にする国といえるのか? 大多数の印刷会社は、自社で製作した印刷物を保存するという習慣をもっていない。出版社についても同じことがいえそうだ。それは出版物に限らず、その時々の最新技術でつくられるポスターなどの商業印刷物にも当てはまる。最先端の写真技術でつくられたはずの原画さえ、かつては作者の手元に返さないまま残してもいない。文化財の保存を大切にするヨーロッパの精神に学ぶべきところは多い。次から次へと読み捨て去られる世相のなかで、印刷会社はせめてもの償いで、過去の文献をデジタルアーカイブし、後世の人たちが誰でもみられるようにしてほしいものだ。

●版材の砂目構造を立体的に測定してみると……

素材や製品の表面形状(粗さなど)を、三次元的=立体的な分析によって評価しようという動きがある。非接触による3D測定走査型レーザー顕微鏡が開発されるなど実用化が進み、現にISOシリーズで規格化が検討されているという。この技術を印刷分野、例えば、CTPプレートなどアルミ版材の砂目立てを評価して、水絞り(速乾)印刷の問題を考える指標として使えないだろうか。版材の砂目構造はメーカーによってそれぞれ独自の形状をもっているが、コア部および谷部に形成されている空間の容積がどのくらいあるかが、この測定方法を使うと把握できる。版材の表面に水が止まれる量は、谷部の底から平均的な高さに達するまでの空間容積に比例すると考えられる。湿し水の供給量を最小限に絞りながら、インキ被膜の薄い高濃度印刷をおこなおうという基本に立ったとき、コア部および谷部における空間容積の大小という切り口から、版材がもつ特性をもう一度見つめ直すデータを、この新しいCD分析法は与えてくれそうだ。

●激変の今こそ、印刷産業界と教育界との連携を

大学をはじめ日本の教育機関から学科としての「印刷」の名称が消えて久しい。それでも、印刷産業はデジタル化、情報化の流れのなかで業態こそ変われ、厳然として存在し続けている。社会のニーズを満たすべく、さまざまな印刷メディアを生産し提供してきた。しかし、産業構造や市場環境、需給関係が急激に変化したのに伴い、印刷産業としてのあり方、個々の印刷会社のビジネスモデルを再構築しなければならない局面にも立たされている。にもかかわらず、そうした変革に対応できる人材が不足しているのが実情だ。有能な人材が何より求められているはずなのに、印刷産業には、この問題に真正面から取り組もうという姿勢がない。人材の育成と確保に関する具体的な対策が講じられていない。教育制度の見直し・改革が必要だという究極の課題が投げかけられているのだが、打開策を模索する様子もみられない。ここは、印刷産業界と教育界との情報交換、何より対話をもつことから始める必要がある。

●印刷教育のあり方を根本からつくり直していこう

教育機関の印刷関連科目をみると、「グラフィック」や「画像」といった名称が付けられているが、その中身は、印刷工芸的あるいはグラフィックアーツ的な色彩が強く、肝心の人材供給側で印刷教育があまり重んじられていない。印刷の原点に立つなら、例えばDTPシステムと画像処理技術についての全体像を理解できる学生を育ててほしい。印刷技術の基礎理論を学んだうえで、顧客に提案可能な製品(印刷メディア)を企画立案できる能力を教育してほしい。印刷産業と教育界(印刷専門の教育機関も含めて)が協力し合い、効果的な教育の「場」づくり、教育システム、教育プログラム、運用などをどうするかを検討する必要があると思う。印刷企業の視点からは、印刷関連技術の基礎教育はもちろん、情報、メディア、マーケティング、経営などに関する教育を求める声が強い。学生教育と社員教育とでは目的が根本的に異なるのだが、幸いに印刷産業にはアナログ、デジタルの両分野に精通し印刷の魅力を語れるベテランが大勢いる。そうした人を講師として派遣することも含め、総合的な支援体制をつくっていければ幸いだ。