印刷図書館クラブ

印刷人のフィルム・フィルムカメラ史探訪 VOL-11

印刷コンサルタント 尾崎 章

日本工業規格・JIS B7115(1950年制定)では、J135フィルム(35mm有孔ロールフィルム)の画面サイズを次の3種類と定めている。

JIS B7115 ロールフィルム用画面サイズ

① 18×24mm (シネ判)

② 24×24mm

③ 24×36mm (ライカ判)

JIS規格・35mmフィルム画面サイズ(18×24mm、24×24mm,24×36mm)

ところが第二次世界大戦直後の1947~1948年にかけて画面サイズ24×32mmのニホン判と称する画面サイズが存在した経緯が有る。

短命に終わったニホン判画面サイズ

第二次世界大戦直後のフィルムが貴重品であった時代に、やや横長のライカ判と称されていた24×36mm画面サイズのバランス補正と画面サイズ短縮による撮影枚数増を目的に企画された24×32mm画面サイズがニホン判である。

ニホン判画面サイズの場合は、J135フィルム36枚撮りで40~41枚の撮影が可能となる他に、縦横比2対3のライカ判サイズと六切り・四切りサイズ印画紙の縦横比(2対2.4)が異なる事により引き伸ばし時に生じる画面トリミングを省略できるメリットを有していた。

ニホン判のカメラは、フォーカルプレーンシャッター機では千代田光学(ミノルタカメラ)がミノルタ35(1947年発売)で先行、続いて日本光学がニコンⅠ型(1948年)で追随した。また、レンズシャッター機では東京光学がミニヨン35B(1948年)、高千穂光学(オリンパス)はオリンパス35Ⅰ型(1948年)の製品化を行っている。

ニホン判サイズのミノルタ35

また、海外ではハンガリー・ブタペストの光学メーカー・マジャール光学(Magyar OptikalMovek 略称MOM社)がモメッタ(Mometta)モミコン(Momikon)ブランドのニホン判・ライカコピーカメラを数種製品化している。

マジャール光学がニホン判サイズを採用した理由は不明であるが1949年から1953年迄の期間・マジャール・ニホン判カメラが東欧地区で販売された実績が有る。

貿易庁の輸出不認可によるニホン判画面サイズ変更

第二次世界大戦後の敗戦国・日本の貿易は連合国総司令部(GHQ)の管理下で最小限の貿易が行われており、当時の日本政府機関・貿易庁が1949年の通商産業省設立までの期間輸出入管理を行っていた。

軍需産業から民生カメラへの転換を図った国内カメラ各社は国内需要が壊滅状況にあった事より米国占領軍兵士及び米国本土向けの販売を主力目標にする事を余儀なくされていた。

戦後いち早くニホン判画面サイズによるカメラ生産を復活させた千代田光学(以下ミノルタカメラ)、日本光学、東京光学、高千穂光学(以下オリンパス光学)の4社は対米輸出を行うべく貿易庁への輸出申請を実施したが、①既に米国で普及が始まっていた印画紙オートプリンターのマスクサイズ(24×36mmライカ判)への不適合 ②米国で普及していたスライドプロジェクターによる家庭写真鑑賞用のスライドマウント(24×36mmライカ判)への不適合よりニホン判画面サイズカメラ輸出が不認可となる事態に至った。

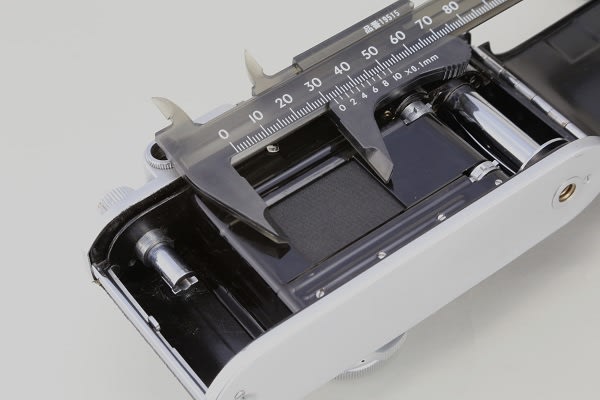

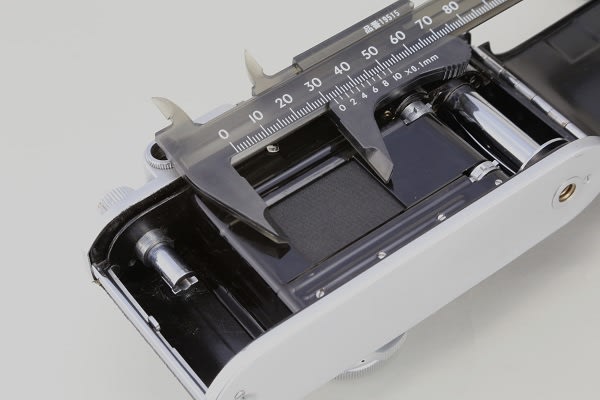

ニホン判(24×32mm)とライカ判(24×36mm)の比較

ニホン判のパーフォレーション数は7穴、ライカ判は8穴

この為、ミノルタカメラ、日本光学、東京光学、オリンパス光学の4社はニホン判画面サイズからライカ判画面サイズへの製品仕様変更を余儀なくされ、レンズシャッター機構カメラの東京光学及びオリンパス光学は翌年1949年にボディ構造変更によって画面サイズを拡大した改良製品ミニヨン35C(東京光学)オリンパス35Ⅱ型(オリンパス)を其々発売する対策を行っている。

しかしながら、時代を先取りしたフォーカルプレーンシャッターを搭載していたミノルタカメラ及び日本光学はシャッター機構改良という基本的問題に直面、両社のライカ判画面サイズ対応は、ミリルタ35ⅡB(1958年発売)ニコンSⅡ(1949年発売)までの期間を要する事となった。

この間、ミノルタカメラ及び日本光学の両社は現行フォーカルプレーンシャッターの手直しで画面サイズを24×34mm迄拡大できる事に注目、24×34mmの画面サイズが35mmスライドマウントの中枠サイズ規格(22.5×34.3mm±0.5mm)をぎりぎりクリァー出来る事より仮対応としての当該画面サイズカメラの製品化を行っている。

ニホン判カメラの画面枠(ミノルタ35)

仮対応製品・ミノルタ35model-c(1949年)及びニコンM(1950年)は其々貿易庁の審査をパス、オキュパイド・ジャパン(Made in Occupied Japan)と刻印された当該カメラが発売される事となった。

J135,35mmロールフィルムの画面サイズには18×24mm、24×24mm、24×36mmの日本工業規格サイズ以外に、24×32mm(ニホン判)そしてライカ判仮対応24×34mmサイズが存在した史実はデジタルカメラ時代の今日、埋没寸前の状況に有る。

24×24mm スクエアサイズカメラ

24×32mmのニホン判画面サイズカメラ共に興味が注がれる24×24mmのスクエアサイズカメラ、JIS規格に規定されるサイズであるが適合機種機極端に少ない。

適合する日本製品としては、1959年発売のマミヤスケッチ(マミヤ光機・当時)が有る。

マミヤスケッチは、当初ハーフサイズ用カメラとしての製品化企画が行われていたが当時の同社・米国代理店より「ハーフサイズカメラは米国で市場性が無い」との指摘を受けて画面サイズ変更を行った事が関連資料に記されている。

当時の米国市場ではブローニーフィルム(120フィルム)を使用するスクエアサイズカメラが多数使用されていた事もあり、35mmロールフィルムによる24×24mm画面サイズカメラも受け入れられた模様である。

この24×24mm画面サイズカメラの海外製品としては、ドイツのツアイス・イコン社が数種類の製品を販売しており、TAXONA(1947年発売)TENAX・Ⅰ型、Ⅱ型等を挙げる事が出来る。これらの製品にはツアイス社が得意とする3群4枚構成のテッサーレンズが搭載されている機種もあり、スクエアサイズの描写性能を楽しむ事も出来る。

24×24mm画面サイズのツアイス・イコン社:TAXONA

TAXONAの画面枠

フィルム画面サイズをカメラボディに表記したコニカⅡAカメラ

1947年にいち早く戦前の試作機・ルビコンをベースにレンズシャッターカメラ・コニカⅠ型の生産を開始した小西六写真工業(以下・コニカ表記)は、画面サイズ24×36mmのライカ判サイズを採用、コニカの社史によると当該コニカⅠ型の生産台数は5万台と記されており昭和20年代のベストセラー機で有った。

このカメラは対米輸出も行われカメラ軍艦部には前述ニホン判カメラが得られなかった貿易庁輸出認可の証である「Made in Occupied Japan」が刻印されていた。

フィルム画面サイズを表記したコニカⅡ型

コニカは1951年に改良型・コニカⅡ型を発売、カメラを一新したが初期製品のカメラ底部には「Made in Occupied Japan」の表記が残り、更にニホン判画面サイズで無い日本工業規格適合品をアピールする為にカメラ前面・エプロン部に24×36mmの表記を行っていた。

コニカⅡ型のエプロン部

当該コニカⅡ型も第二次世界大戦後・占領下の国内カメラ産業の状況を垣間見る事が出来る歴史的製品の1機種という事が出来る。

コニカⅡ型は曲線を取り入れたアールヌーボーをイメージ出来るデザインが印象的であったが、後継機コニカⅢ型では一般的な直線基調デザインに戻っている。

(終)

印刷人のフィルム・フィルムカメラ史探訪 VOL-11

印刷コンサルタント 尾崎 章

日本工業規格・JIS B7115(1950年制定)では、J135フィルム(35mm有孔ロールフィルム)の画面サイズを次の3種類と定めている。

JIS B7115 ロールフィルム用画面サイズ

① 18×24mm (シネ判)

② 24×24mm

③ 24×36mm (ライカ判)

JIS規格・35mmフィルム画面サイズ(18×24mm、24×24mm,24×36mm)

ところが第二次世界大戦直後の1947~1948年にかけて画面サイズ24×32mmのニホン判と称する画面サイズが存在した経緯が有る。

短命に終わったニホン判画面サイズ

第二次世界大戦直後のフィルムが貴重品であった時代に、やや横長のライカ判と称されていた24×36mm画面サイズのバランス補正と画面サイズ短縮による撮影枚数増を目的に企画された24×32mm画面サイズがニホン判である。

ニホン判画面サイズの場合は、J135フィルム36枚撮りで40~41枚の撮影が可能となる他に、縦横比2対3のライカ判サイズと六切り・四切りサイズ印画紙の縦横比(2対2.4)が異なる事により引き伸ばし時に生じる画面トリミングを省略できるメリットを有していた。

ニホン判のカメラは、フォーカルプレーンシャッター機では千代田光学(ミノルタカメラ)がミノルタ35(1947年発売)で先行、続いて日本光学がニコンⅠ型(1948年)で追随した。また、レンズシャッター機では東京光学がミニヨン35B(1948年)、高千穂光学(オリンパス)はオリンパス35Ⅰ型(1948年)の製品化を行っている。

ニホン判サイズのミノルタ35

また、海外ではハンガリー・ブタペストの光学メーカー・マジャール光学(Magyar OptikalMovek 略称MOM社)がモメッタ(Mometta)モミコン(Momikon)ブランドのニホン判・ライカコピーカメラを数種製品化している。

マジャール光学がニホン判サイズを採用した理由は不明であるが1949年から1953年迄の期間・マジャール・ニホン判カメラが東欧地区で販売された実績が有る。

貿易庁の輸出不認可によるニホン判画面サイズ変更

第二次世界大戦後の敗戦国・日本の貿易は連合国総司令部(GHQ)の管理下で最小限の貿易が行われており、当時の日本政府機関・貿易庁が1949年の通商産業省設立までの期間輸出入管理を行っていた。

軍需産業から民生カメラへの転換を図った国内カメラ各社は国内需要が壊滅状況にあった事より米国占領軍兵士及び米国本土向けの販売を主力目標にする事を余儀なくされていた。

戦後いち早くニホン判画面サイズによるカメラ生産を復活させた千代田光学(以下ミノルタカメラ)、日本光学、東京光学、高千穂光学(以下オリンパス光学)の4社は対米輸出を行うべく貿易庁への輸出申請を実施したが、①既に米国で普及が始まっていた印画紙オートプリンターのマスクサイズ(24×36mmライカ判)への不適合 ②米国で普及していたスライドプロジェクターによる家庭写真鑑賞用のスライドマウント(24×36mmライカ判)への不適合よりニホン判画面サイズカメラ輸出が不認可となる事態に至った。

ニホン判(24×32mm)とライカ判(24×36mm)の比較

ニホン判のパーフォレーション数は7穴、ライカ判は8穴

この為、ミノルタカメラ、日本光学、東京光学、オリンパス光学の4社はニホン判画面サイズからライカ判画面サイズへの製品仕様変更を余儀なくされ、レンズシャッター機構カメラの東京光学及びオリンパス光学は翌年1949年にボディ構造変更によって画面サイズを拡大した改良製品ミニヨン35C(東京光学)オリンパス35Ⅱ型(オリンパス)を其々発売する対策を行っている。

しかしながら、時代を先取りしたフォーカルプレーンシャッターを搭載していたミノルタカメラ及び日本光学はシャッター機構改良という基本的問題に直面、両社のライカ判画面サイズ対応は、ミリルタ35ⅡB(1958年発売)ニコンSⅡ(1949年発売)までの期間を要する事となった。

この間、ミノルタカメラ及び日本光学の両社は現行フォーカルプレーンシャッターの手直しで画面サイズを24×34mm迄拡大できる事に注目、24×34mmの画面サイズが35mmスライドマウントの中枠サイズ規格(22.5×34.3mm±0.5mm)をぎりぎりクリァー出来る事より仮対応としての当該画面サイズカメラの製品化を行っている。

ニホン判カメラの画面枠(ミノルタ35)

仮対応製品・ミノルタ35model-c(1949年)及びニコンM(1950年)は其々貿易庁の審査をパス、オキュパイド・ジャパン(Made in Occupied Japan)と刻印された当該カメラが発売される事となった。

J135,35mmロールフィルムの画面サイズには18×24mm、24×24mm、24×36mmの日本工業規格サイズ以外に、24×32mm(ニホン判)そしてライカ判仮対応24×34mmサイズが存在した史実はデジタルカメラ時代の今日、埋没寸前の状況に有る。

24×24mm スクエアサイズカメラ

24×32mmのニホン判画面サイズカメラ共に興味が注がれる24×24mmのスクエアサイズカメラ、JIS規格に規定されるサイズであるが適合機種機極端に少ない。

適合する日本製品としては、1959年発売のマミヤスケッチ(マミヤ光機・当時)が有る。

マミヤスケッチは、当初ハーフサイズ用カメラとしての製品化企画が行われていたが当時の同社・米国代理店より「ハーフサイズカメラは米国で市場性が無い」との指摘を受けて画面サイズ変更を行った事が関連資料に記されている。

当時の米国市場ではブローニーフィルム(120フィルム)を使用するスクエアサイズカメラが多数使用されていた事もあり、35mmロールフィルムによる24×24mm画面サイズカメラも受け入れられた模様である。

この24×24mm画面サイズカメラの海外製品としては、ドイツのツアイス・イコン社が数種類の製品を販売しており、TAXONA(1947年発売)TENAX・Ⅰ型、Ⅱ型等を挙げる事が出来る。これらの製品にはツアイス社が得意とする3群4枚構成のテッサーレンズが搭載されている機種もあり、スクエアサイズの描写性能を楽しむ事も出来る。

24×24mm画面サイズのツアイス・イコン社:TAXONA

TAXONAの画面枠

フィルム画面サイズをカメラボディに表記したコニカⅡAカメラ

1947年にいち早く戦前の試作機・ルビコンをベースにレンズシャッターカメラ・コニカⅠ型の生産を開始した小西六写真工業(以下・コニカ表記)は、画面サイズ24×36mmのライカ判サイズを採用、コニカの社史によると当該コニカⅠ型の生産台数は5万台と記されており昭和20年代のベストセラー機で有った。

このカメラは対米輸出も行われカメラ軍艦部には前述ニホン判カメラが得られなかった貿易庁輸出認可の証である「Made in Occupied Japan」が刻印されていた。

フィルム画面サイズを表記したコニカⅡ型

コニカは1951年に改良型・コニカⅡ型を発売、カメラを一新したが初期製品のカメラ底部には「Made in Occupied Japan」の表記が残り、更にニホン判画面サイズで無い日本工業規格適合品をアピールする為にカメラ前面・エプロン部に24×36mmの表記を行っていた。

コニカⅡ型のエプロン部

当該コニカⅡ型も第二次世界大戦後・占領下の国内カメラ産業の状況を垣間見る事が出来る歴史的製品の1機種という事が出来る。

コニカⅡ型は曲線を取り入れたアールヌーボーをイメージ出来るデザインが印象的であったが、後継機コニカⅢ型では一般的な直線基調デザインに戻っている。

(終)