印刷図書館クラブ

印刷人のフィルム・フィルムカメラ史探訪 VOL-30・最終回

印刷コンサルタント 尾崎 章

フィルムカメラの年間出荷量は、2002年にデジタルカメラに逆転(フィルムカメラ2366万台、デジタルカメラ2455万台)を許して以来急速に減少、2007年の79万台を最後にカメラ映像工業会はフィルムカメラの出荷統計を終了している。

フィルムカメラを短期間で駆逐したデジタルカメラもスマートフォン、タブレット端末の内蔵カメラ機能の充実による影響を受け、2010年の1億2000万台越えをピークに減衰に転じデジタルカメラ各社のビジネスが苦戦を強いられている事は周知の通りである。

こうした状況下、大型・中型フィルムカメラを使用する一部写真家に加えて女性を中心とした富士フィルム・インスタント写真「チェキ」の愛用者増加、中古フィルムカメラ市場への女性顧客増等、若い女性主導により銀塩写真フィルム分野が賑わいを見せている。

銀塩写真に人気復活に感光材料メーカーも反応、早々とフィルム市場から撤退したイーストマン・コダックが明年を目標としたカラーリバーサルフィルム再生産を発表する等、フィルム関係者が「戸惑う」事態・現象が生じている。

熟年男性の「加齢臭」が漂っていた新宿西口の中古カメラ店では、ジャンク箱を「発掘」する若い女性グループに遭遇する機会が増加、若い女性の「こだわりフィルムカメラ人気」を確認・確信することが出来る。

中古カメラ店・店主の表情も女性顧客を相手にするケースが増加したことより、加齢臭顧客を相手にしていた当時よりも「にこやかに?」になっている事も特記される事項である。

フィルムカメラ好きの人気女優もフィルムカメラ市場を牽引

NHK連続テレビ番組「とと姉ちゃん」、映画「湯を沸かすほどの熱い愛」でブルーリボン賞、日本アカデミー賞を筆頭に数々の映画賞を受賞した人気女優・杉咲 花さんは「こだわりを持てるモノ」を大切にしており、その筆頭がフィルムカメラである。

杉咲さんは常時フィルムカメラを携行、キャノンまたは富士フィルムのAFコンパクトカメラをバックに入れているフィルムカメラ派である。

杉咲さんは、「撮影枚数が限られたフィルムカメラで、一枚一枚を大切に撮る悦び」をフィルムカメラ最大の魅力とコメントしており、当該関連記事が日経新聞ウエブ版でも紹介され、杉咲ファンは元よりフィルムカメラファンより熱い支持を得ている。

女性フィルムカメラファンは、杉咲さんと同様に「失敗するかもしれない緊張感」「露出を自分で調節する楽しさ」と「一枚一枚を大切に撮る悦び」をデジタルカメラには無いフィルムカメラの新鮮な魅力として挙げて、フィルムカメラ友達・仲間も増やしている状況にある。

販売継続中のフィルムカメラは、4機種

現在、カメラ店で購入できる国産フィルムカメラは次の4機種である。

(インスタントカメラを除く、2017.4末時点)

製品名/仕様/店頭価格/発売日の順で表記

㈱ニコン

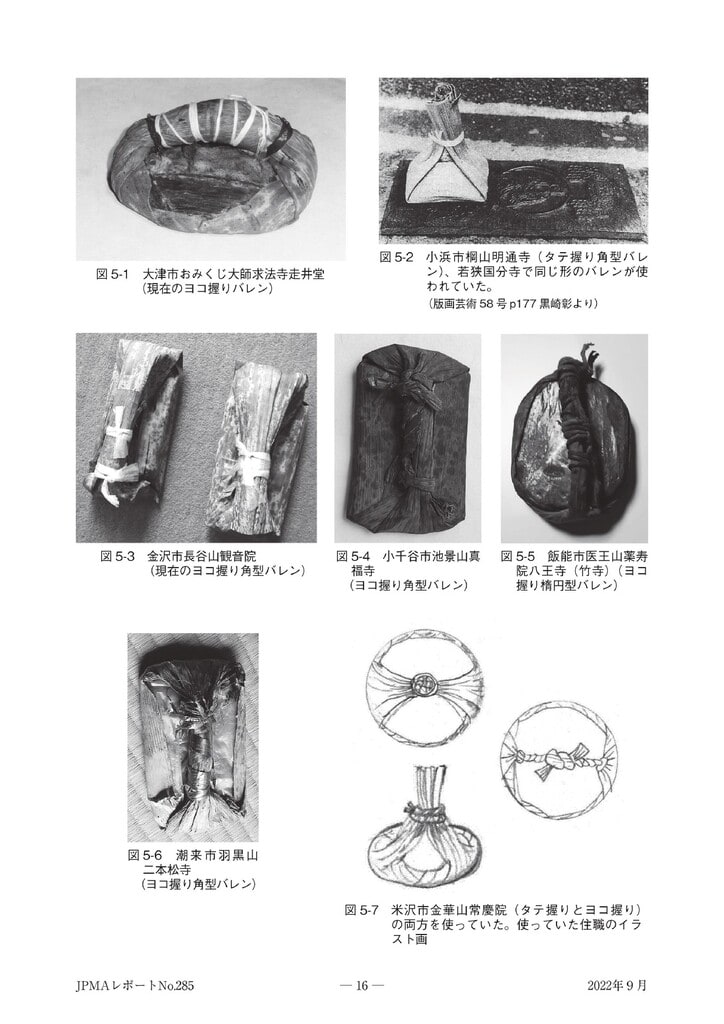

●FM10/マニアルフォーカス一眼レフ 35~70mmズームレンズ/81.000円/1995.11. 9

●F6/オートフォーカス一眼レフ ボディ単体/372.600円/2004.10.22

キャノン㈱

●EOS-1V/オートフォーカス一眼レフ ボディ単体/212.700円/2000. 3.23

富士フィルム㈱

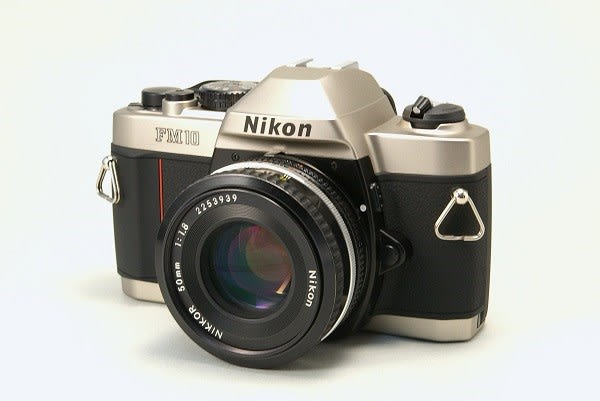

●GF670Professional/6×7判スチールカメラ/246.000円/2015. 1.30

ロングライフ製品の記録カメラとしての更新中のニコン・FM10

ニコンのマニアルフォーカス一眼レフ・FM10がロングライフ製品記録を更新中で、今秋で発売22年目を迎えることになる。

当機の魅力は、マニアルフォーカス、手動フィルム巻き上げ・巻き戻し、ファインダー内インジケーターによるマニアルTTL測光等々、フィルム一眼レフの基本性能のみに徹したシンプルさである。

発売22年目のニコン・FM10、パンケーキレンズ装着

当機はオートフォーカス時代の写真後進国需要向けとして㈱コシナよりOEM調達した製品であるが、多機能デジタル一眼レフ全盛期にも関わらずカメラ基本性能に徹した「シンプルさ」が支持されてロングラン製品となっている。

正しく「一枚の写真を大切に撮る」という女性写真愛好家のポリシーに合致した貴重な製品と評価されている。

また豊富なニッコールレンズ群が使用できるポイントも見逃せない魅力である。

小職は、パンケーキレンズを装着して「最軽量フィルム一眼レフ」として魅力を堪能している。

フラッグシップモデルのロングラン製品・キャノンEOS-1V

キャノンは、AFフィルムカメラ最終期の2000年に発売したフラッグシップ一眼レフのEOS-1Vの販売を継続中である。

当該製品も発売17年目のロングラン製品となり、デジタル一眼レフEOD-5D等と併用されるケースが多いと報じられている。

キャノンのフィルム一眼レフ・EOS-1V

フィルム一眼レフ最後の新製品 ニコンF6

ニコンは、2004年10月に同社フラッグシップ・フィルム一眼レフの新製品・ニコンF6を新規発売している。

ニコンF(1959年発売)から始まった同社フラッグシップ一眼レフシリーズは、1996年発売のニコンF5がデジタル一眼レフの市場動向より最終製品になるとの「もっぱらの噂」が定着していた。この予想に反して2004年に発売されたニコンF6は、「驚き」と「さすがニコン」との感銘をもって迎えられた経緯がある。

ニコンでは、F6をベースにマニアック仕様のデジタル一眼レフ・ニコンDfを2013年に発売、F6と同様に国内・仙台工場で生産された同機はニコンF6製品化に関わる生産技術をそのまま継承する製品化対応により注目を集めた経緯がある。

「ニコンF6保有ユーザーの多くがニコンDfを購入する」と想定した販売戦略と国内生産品質・技術の高さを確認・体感したフィルム一眼レフマニアの「垂涎的製品」となっている。

ニコンDfのベースになったニコンF6は、ニコンのフィルム一眼レフ最終製品であることより仕様面、操作性面の完成度は非常に高い。

フィルム一眼レフ最後の新製品、ニコンF6

マニアル操作基調のニコンDf

フィルムカメラ・最後の国内新製品は、Fuji GF670 Professional

富士フィルムは、2015年3月に中判レンジファインダーカメラ・Fuji GF670 Professionalを発売して注目を集めた。

同社は、1968年に6×9判サイズのレンジファインダーカメラ・フジカG690を発売して中判フィルムカメラ市場に参入、2015年までに6×7、6×9、6×4.5の中判フォーマットカメラ・25機種以上を製品化してプロフェッショナル及びハイアマチュアの風景写真ニーズに対応している。

特に35ミリカメラと同等のハンドリング性を有した当該シリーズカメラは、三脚不要として山岳写真家にも支持されロングライフ製品シリーズとしてカメラ史に特記されている。

国産フィルムカメラ最後の新製品 Fuji GF670 Professional

2015年3月に発売された新製品・GF670 Professionalは、スプリングカメラ方式によるカメラの薄型化を実現、山岳写真家の更なる支持を得ている。

筆者愛用機 Fuji GW670Ⅱ Professional

富士フィルムでは、毎年2月に開催される東洋最大規模の写真カメラ展「CP+」に当該機を出展していたが、残念ながら数年前より出展見送り状態が続いている。

「写真フィルム文化の継承」をテーマに120,220フィルム等の中判ロールフィルムの供給を続ける富士フィルムの企業姿勢を、当該中判カメラ・GF670 Professionalからも明確に見ることが出来る。

カラーリバーサルフィルムの生産から撤退したイーストマン・コダックが明年を目標に当該フィルムの再生産を発表している。富士フィルムの企業努力によって供給が維持され、若い女性も含めた写真フィルム愛好家による需要回復現象がコダックの事業方針変更を促したものと筆者は判断している。

富士フィルムは、「かけがえのない文化として、銀塩写真の魅力を伝え続ける」として製品は減少したものの各種フォーマットの供給を継続しており、同社の企業姿勢は国内外より高く評価されている。

日本写真学会誌の表4広告は富士フィルムの定位置となり、毎号「フィルム表現、つづく」をキャッチコピーとした同社のコンセプト広告が記載されている。

この広告コンセプトが長く継続される事をフィルムエンジニアの一員として祈念するばかりである。

日本写真学会誌 表4「富士フィルム・コンセプト」広告

印刷図書館クラブ

印刷人のフィルム・フィルムカメラ史探訪 VOL-29

印刷コンサルタント 尾崎 章

1963年5月に東京光学機械㈱(現:㈱トプコン)が世界初のTTL測光方式の一眼レフ「トプコンREスーパー」を発売して世界の注目を集めた。

「トプコンREスーパー」は、装着レンズの開放絞りで測光出来る開放測光方式にも対応、1964年に発売されたTTL測光の二番手・旭光学「ペンタックスSP」が絞り込み測光にとどまり、更にキャノンのTTL開放測光対応が1971年であった事、等々より東京光学の先進技術が世界に実証された「歴史的名機」となっている。

東京光学 トプコンREスーパー

トプコンREスーパーのミラー測光技術

東京光学は、当時の親会社である㈱東芝の技術協力を得て世界初のミラーメーターを開発、「トプコンREスーパー」に搭載している。

ミラーメーターは、一眼レフのミラーをスリット状のハーフミラーとする高度の真空蒸着技術加工を施してファインダー視野を妨げずにミラーを透過した透過光を測光して適性露光を求める方式である。

トプコンREスーパーのミラーメーター

更に東京光学は、装着レンズの開放絞りでの測光及びフォーカシングを可能とする開放測光技術を世界に先駆けて開発、開放測光に不可欠な装着交換レンズの開放絞り情報を連動ピンでカメラボディに伝える連動ピン方式も同時に新開発している。

このレンズ情報をボディに伝える連動ピン方式は、業界標準として定着した事は周知の事項である。

東京光学は、当該TTL測光方式を1960年に「撮影レンズの透過光を測定する方式の露出計を組み込んだ自動プリセット式一眼レフ」として特許出願(1967年・特許公告)、キャノン、ニコン、ミノルタ等のカメラ各社がパテント料を支払ってTTL一眼レフの製品化を行っている。

東京光学は、ドイツ・ケルン市で開催される世界最大の写真機材展「フォトキナ1963展」

に「トプコンREスーパー」を出展、世界のフォトジャーナリストから「カメラ史の1ページを記す偉大な発明」として絶賛を博している。

トプコンREスーパーの開放測光・連動ピン

システムカメラとしても高い完成度を有したトプコンREスーパー

「トプコンREスーパー」が競合他社に与えたインパクトはTTL測光にとどまらず、システムカメラとしての充実度も挙げることが出来る。

当時は、日本光学「ニコンF」がシステムカメラとしての頂点にあったが、システムカメラとしての高い充実度を伴った「トプコンREスーパー」が一気に形勢逆転を図っている。

システムカメラとして注目された特長は次の通りである。

①調整無でカメラに装着できるモータードライブ機能(世界初、3コマ/秒)

②250枚撮り長尺フィルムマガジン

③ミラーアップ無で装着可能な25mmレトロフォーカス型広角レンズ(世界初)

④ペンタブリズム交換式、各種ファインダー対応

⑤眼底カメラ、手術用顕微鏡等のメディカル対応。

アメリカ海軍は、「トプコンREスーパー」の性能及び豊富な多用途対応性を評価して従前の「ニコンF」から「トプコンREスーパー」へ海軍正式規格カメラの変更を実施している。この海軍正式規格カメラの変更に伴い空母、空母艦載機、潜水艦、各種艦艇に「トプコンREスーパー」が搭載される展開に至っている。

TTL測光のコンセプト発表は、旭光学が先行

1960年開催の「フォトキナ」展で旭光学工業㈱(当時)は「ペンタックス・スポットマチック」の試作機を展示して注目を集めている。「ペンタックス・スポットマチック」は直径3mmのcds受光部を取り付けた腕木バーをフォーカシングスクリーンの中央部に繰り出して測光する方式で、標準レンズの約1/15の狭角度で受光することより「スポットマチック」のネーミングでスポット測光をアピールしている。

しかしながら、当該機能の実用化が難しく、ファインダー接眼窓の両側に小型cds受光部を配した平均測光の「ペッタックスSP」を「トプコンREスーパー」の一年遅れで発売する展開に至っている。

旭光学 ペンタックスSP

当該機は絞り込み測光等の仕様面で「トプコンREスーパー」よりも劣ったものの「ペンタックスSV」等で普及型一眼レフ市場をリードしていたことより「ペンタックスSP」も普及型TTL一眼レフとして11年のロングセラーを記録するヒット商品になっている。

TTLの語源論争

1963年に東京光学が「トプコンREスーパー」を発売して際には、「TTL測光」の用語は無く、東京光学では「ミラーメーター方式」という表現を行っていた。

東京光学の社史「東京光学50年史」には、海外向け説明書作成時に翻訳を担当した速川賢一氏が考案した造語で「Through The Lens」の頭文字を採った造語であることが記載されている。

この「Through The Lens」に対して国内外より異論が唱えられ「TTL論争」が生じた懐かしい経緯がある。

その論点は次の通りである。

①露出計の受光部には集光レンズが一般的に取付けられており、外付け露出計でも「Through The Lens」になる。

②撮影レンズの透過光を測定することより「Through the Taking Lens」の頭文字が正論である。

③撮影レンズの後面で測光する為に「Behind Taking Lens」、BTL測光の表記が正論である。

「Through the Taking Lens」論は、東京写真大学・加藤春男助教授(当時)等の学識経験者が正当性を主張、「BTL」は米国・ベルハウエル社等が主張したが、TTL測光のパイオニアである東京光学が「Through The Lens」説を採用したこともあり、略語論争は自然に消滅する展開に至っている。

1964年に旭光学が発売した「アサヒペンタックスSP」を「アサヒカメラ」(1964年10月号)がニューフェイス診断で取り上げた際には、「TTL・スルーザレンズ」の記述が各所に見られ、これ以降「TTL=スルーザレンズ」表現・記述が固定化することになった。

トプコンREスーパー発売当初のカメラ雑誌広告、TTL表記は無い

世界初のTTLレンズシャッター一眼レフ・トプコンユニを発売

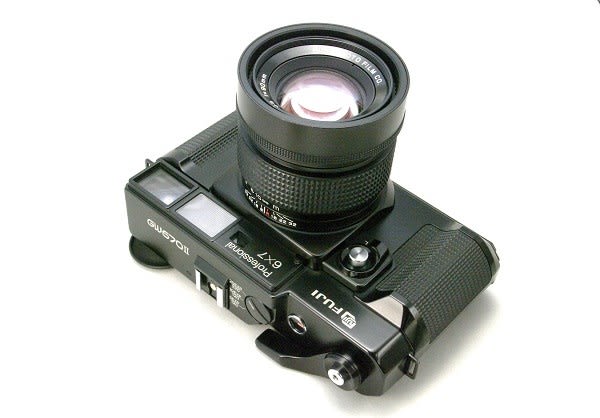

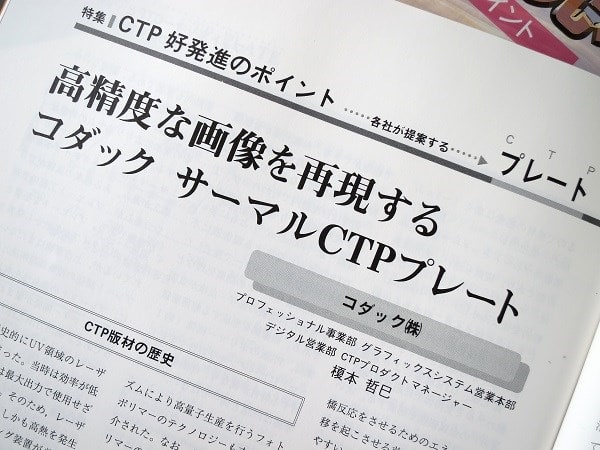

印刷材料・CTPは

1993年9月に米国・シカゴで開催された印刷展示会・Graph Expo展でイーストマン・コダック社が「KODAK Direct Image Thermal Plate830」のプロトタイプを展示、注目を集めた。

続いてコダックは、1995年開催のDRUPA1995展で当該プレートのライブデモを実施、サーマルCTP時代の先駆けとなるプレートメイキングシステムの商品化に成功している。

一方、富士写真フィルム(当時)もDRUPA1995展で高感度フォトポリマープレートLPAを発表してコダックに対抗している。

「CTP」は周知の如く「Computer To Plate」の頭文字を採ったもので、黎明期には製版フィルム無で直接プレートメーキングが可能となる事より、「ダイレクトプレート」の名称・呼称が使用された時期もある。

しかしながら、1970年代に電子写真方式及び銀塩写真方式による版下から直接プレートを作成するダイレクトプレート、カメラプレートと称される軽印刷向けの高感度プレートが商品化されており、830nmの赤外レーザー光源を使用するサーマルプレート、フォトポリマープレートは「CTP」「Computer To Plate」の呼称が一般化する展開に至っている。

サーマルCTPプレート「プレートの二重表記」

「CTP」の呼称は、2000年代初頭には完全に定着したが、デジタル印刷機による「Computer To Press」との混同も生じやすく、「CTPプレート」の重複表示がカタログ等々で使用されるケースが一般化している。Computer To Plateシステム用プレートと解釈すれば不自然な「プレート重複表示」問題も解決できる。

以上

「印刷図書館クラブ」月例会報告(平成29年3月度会合より)

●技術という手段に振り回されないようにしたい

今は「技術という手段」に振り回され、手段を利用すれば目的が叶うという「手段の目的化」があまりに多過ぎるように思われる。産業の情報化から情報の産業化に進んでいくと、その情報産業は、つぎつぎと“新しい手段”を提供することで事業を維持しようする。とくにデジタル化は、想像を絶するほどの有効な価値を内に秘めている半面、利用しているはずの情報量に翻弄され、資源の浪費につながりかねない。ハイテクなデジタル化の進展は、アナログの特徴であるハイタッチの領域(人と人との温もり)を狭め、思考と記憶と判断という脳機能をも衰弱させるマイナス面も抱えている。フェイス・トゥ・フェイスの認識とそれ以外の文章その他による情報の認識とでは、大きな違い(信用と疑心)があるが、この点をもっと熟考する必要がある。デジタル化はコミュニケーションの劣化も起こすと考えられので、ITをコミュニケーション手段として上手に使いこなし、その差を埋めてこそ、デジタル技術を利活用した知恵化が可能となる。

●自社を客観的に観て進むべき方向を見出そう

「受け身で成長できて、やって来られた、受け身の方がロスなく、クライアントにとっても都合がよかった」というのが、大方の印刷業に共通した来し方ではなかっただろうか。その来し方を顧みて初めて、〇〇プロバイダーのどこを狙うべきか? 自社にとって有利で妥当なのかが見えやすくなるのではないかと思われる。自社を教科書どおりに企業分析して、一番手っ取り早く、しかも堅実におこなえる個々の道を峻別して、そこに意識を集中するべきではないか。まずは基本に回帰して、自社を客観的に観る必要がある。そう心がけると、いろいろと見えるようになる。その結果、自らの進むべき方向もわかるようになる。じっくり検討することで“博打”にならない堅実な戦略・施策が定められるようになる。ただし、他人(激変する経営環境)の責任に転嫁しないようにしたい。さもなければ金太郎飴の印刷業者ばかりになって、厳しいレッドオーシャンの世界から抜け出ることはできない。

●“三方良し”のマーケティングを成り立たせたい

しかし、そこには大きな課題がある。「マーケティング」である。現在のメディア業界が進めているマーケティングは、拡販・販促、買わせる企て、売り込む施策に偏っている。共生や共創を提唱する現代のマーケティング論との間には、大きなキャズム(溝)があるように思われる。パブリックリレーション、セールスプロモーション、さらにはコーポレートコミュニケーションのいずれも、印刷会社から顧客企業への一方通行(支援と自称する伝達)の息を脱していない。顧客企業と消費者の間をつなぐ双方向のコミュニケーションを支援するという共創が、これからのマーケティングの基軸になるのではないか。印刷会社を交えた3方向のコミュニケーションは、マーケティングプロセスでも、またビジネスプロセスでも未発達な段階にある。その点、中小の印刷会社は顧客の現場と密着して、個客との個別対応を機敏に、かつ柔軟におこなえる強みを生かせるに違いない。

●「〇〇プロバイダー産業」への再定義は自ずと……

持続可能な印刷企業となる前提は、派手さやトンガリ化とは逆の、地道だが真摯な印刷業の神髄を追求することにある。マーケティングの最終目的は、広告や宣伝を不要にすることといわれている。そんなマーケティングの本質を再認識し、印刷業の位置づけと方向性について印刷産業人が意識共有できたら、これからの印刷を幾つかの「〇〇プロバイダー産業」へと再定義していけるのではないか。身近な例でいえば、街の商店は商品を販売して売上げを増やしたいという課題(ニーズ)をもっている。印刷会社は、地元の消費者に買いたいと思わせるチラシやパンフレットの製作を提案すればよい。それがマーケティング支援、ソリューション(解決策)提供の意味である。そこに投入する手段が販促に役立つ企画、品質に優れた印刷メディアであり、いま風にいえばITや電子メディアとなる。分化されたかのような印刷産業のあり様が今後より一層深耕されていくと、いずれは再び統合へ向かい、その過程で産業内部から創発が生まれ、印刷業の再定義が自然と打ち立てられるような気がする。それは、これまでとは違うマーケティングのかたちであり、ソリューションプロバイダーであり、コミュニケーション・プロバイダーの位置づけとなるのではないか。印刷業を取り巻くステークホルダー、とりわけ一般の消費者、生活者との共生、共創を可能とするコミュニケーション・サービスが実現できるのではないだろうか。

●景気後退の影響をひとまず免れた米国印刷産業

米国印刷産業(プリンターとしての製造業)の2016年における経営動向はどうだったのだろうか? 景気後退が懸念されていたものの、大統領選挙などの要因もあって2016年の米国経済と印刷市場は比較的堅調を維持し、印刷業全体の売上利益率はそれほど落ち込まずに済んだ。2012年以降、5年間の推移は1.8%-2.7%-2.6%-3.0%-2.7%で来ている。しかし、トップ四分の一に属するプロフィットリーダーのそれは9.5%(前年10.3%)だったのに対し、それ以外の印刷企業の平均は0.4%(同0.6%)に過ぎなかった。両者の差は景気好況期に入った2011年以降、縮小の傾向にあるとはいえ、景気低迷期には両者の間隔がどんどん開いてきた過去があり、今後、差が縮まっていくという予測は立てにくい。

●生産性の違いで利益率にこれだけ大きな差が…

なぜ、このような差が出るのか。企業規模の違いでみてみると、プロフィットリーダーの場合は、“規模の経済”を享受できる大企業が利益率が極端に高く、全印刷業対象でも規模が大きくなるほど利益率が高まる傾向にある。また、従業員一人当たり利益額でもプロフィットリーダーは、全印刷業平均の3.6倍もの水準となっている。プロフィットリーダーは、より少ない人数でより多くの生産量を上げていることがわかる。そこで生産指標をみてみると、従業員一人当たりの売上高/付加価値額、工場従業員一人当たりの売上高/付加価値額のいずれも、プロフィットリーダーの方が全印刷業平均より際立って高い数字を示している。両者の大きな差から、工場現場における生産効率(とくに設備生産性)をいかに高めているか、外注費や材料費、営業費や管理費の抑制をいかに実現しているかが読み取れる。将来の設備投資を念頭に減価償却枠もきちんと確保していくというキャッシュフロー指標においても、プロフィットリーダーの方がはるかに優れており、長期戦略の面でも余裕があることが伺われる。

※参考資料=FLASH REPORT, 2017.1 / Dr. Ronnie Davis (Senior Vice President); PIA

●印刷文化を大切する気持で経営の基盤づくりを

印刷業界の出荷高はGDP弾性値1.3で推移してきた。日本経済の成長に伴って印刷業界も発展することができた。しかし最近は、その整合性が成り立たなくなった。将来を予測できる何らかの指標が欲しいところだが、分子となるべき印刷産業の枠組み自体が変わったために、GDP対比では読み切れない状況が続く。産業の土俵をたんなく印刷ではなく、情報とかメディアなどの切り口から設定し直す必要がある。印刷産業の再定義が叫ばれている所以だ。製造業としての業態を離れて「コンテンツ・ファーストで」といわれるが、そのコンテンツをどう磨き活用するか。鋭いマーケティング感覚で取り組んでいかなければならない。産業としての方向性が見出せないなかで、それでも、印刷各社はポートフォリオに基づいて自社の事業領域を選択する必要がある。得意技を磨き上げて強みとし、それを持続できる経営基盤と仕組みを確立しなければならない。何をもって企業のビジョンとするか。印刷文化を大切にする気概をもって熟考してほしい。

※長期にわたって連載してきました本稿も、今回をもって終了とさせていただきます。

印刷図書館クラブ

印刷人のフィルム・フィルムカメラ史探訪 番外編-1

印刷コンサルタント 尾崎 章

長崎市内の印刷会社に対する技術サポートで頻繁に長崎を訪れた経緯がある。

大型システム納入時には、土日を挟んだ長期対応となり休日には「長崎市内ぶらぶら歩き」の機会も増加することになる。2000年初頭の休日にカステラで高名な「文明堂総本店」前を通った際にウィンドウに飾られている「オランダ焼」と書かれた「ブルーウィロー」の大皿に目が止まり店内で展示の経緯を聞いたことがある。

同店からは「創業当時からの保有」「購入経緯は不明」「定期的に展示している」との説明を受けている。

17世紀以降、鎖国状況にあった日本は、欧州との交易窓口を長崎・出島に限定したことは周知の通りで駐在したオランダ商館員からオランダ・マストリッヒ市で製造された磁器が出島の外に持ち出されており、これらの磁器は「オランダ焼」として幕府役人及び富裕層に貴重品扱いされた経緯がある。

この「オランダ焼」を代表する絵柄が「ブルーウィロー」である。

近代文明のルーツ・長崎(大浦天主堂)

文明堂総本店のブルーウィロー

中国から欧州へ輸出された景徳鎮磁器の人気絵柄「ウィローパターン」

18世紀初頭、中国・景徳鎮製の磁器が大量に欧州諸国に輸出された経緯がある。

磁器製作法を会得できない当時の欧州諸国は、中国より輸入した精巧な磁器に憧れ、ステータスシンボルとして扱われていた。

中国磁器・ディナーセットの代表的絵柄としては、中国の山水画で「ウィローパターン」と呼ばれた悲恋物語を描いたデザインを挙げることが出来る。

「ウィローパターン」は、中国高級官僚の娘「クーン・セ」と地方役人の子息「チャン」の悲恋物語で、

①娘の交際を嫌ったクーン・セの父親が娘を塀で囲った楼閣に閉じ込める。

②二人の仲に好意的な使用人の手助けにより駆け落ちを行い、橋の上を追手から逃げる。

③二人は、小舟で沖合の島に脱出するが追手に迫られて入水自殺

④二人を悲しんだ神によって鳥に姿を変えた二人が天空を飛翔するストーリーである。

この「柳、楼閣、塀、橋、島、船、鳥」を配した山水画は人気が高く高級食器の絵柄として長く定着する事になる。

オランダ・マストリッヒのブルーウィロー

英国で考案された銅版転写陶器印刷

1780年に英国人・トーマス・ターナーによって銅板転写陶器印刷が実用化されると、精密な絵柄の大量生産が可能となり、イギリスに続いてオランダも銅板転写陶器印刷に追随・参入を開始している。

コバルトブルーを使用した銅板転写陶器印刷は、人気のウィローパターンを主力の絵柄としては採用したことより「青い柳・ブルーウィロー」と呼ばれ、ミントン、スボード、ウェッジウッド等のメーカーが「ブルーウィロー」磁器を生産、急速な普及を見せている。

江戸時代末期に日本国内に輸入された「ブルーウィロー」は、当時の幕府より交易を許されたオランダ製品に限られ、オランダ・マストリッヒ市の陶磁器会社:ペトルス・レグー社の製品が多く見られている。前述の文明堂総本店のオランダ焼「ブルーウィロー」もマストリッヒのペトルス・レグー社で生産されたものと推察することが出来る。

同社は日本が開国した4年後の1858年より日本向けの本格輸出を開始、小皿、ケーキ皿、ディナーセット等が長崎・出島を経由して日本に持ち込まれている。「ブルーウィロー」は、日本の・山水画に似通っていた事もあり、輸出の主力製品になったことが記録されている。

現在でも、長崎市内・めがね橋に近い古川町周辺の骨董店でオランダ・マストリッヒ製の「ブルーウィロー」を数多く見かけることが出来る。

長崎・出島夜景

ブルーウィローを展示するめがね橋付近、古川町の古美術商

オキュパイド・ジャパンのブルーウィロー

日本国内でも明治時代に入ると銅板転写陶器印刷による陶器生産が開始され、絵柄もオランダ、イギリスに倣ってウィローパターンが用いられるケースが多々見られている。

しかしながら、生産技術が低く「類似品」レベルの品質に止まっていた。

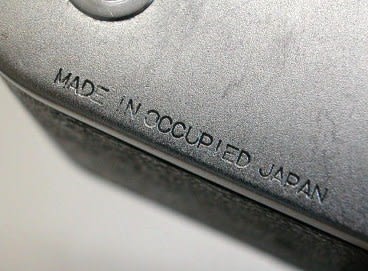

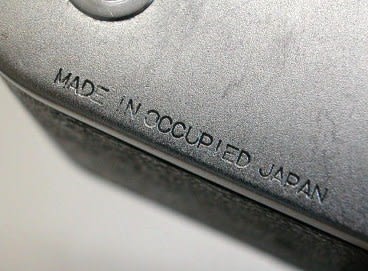

国内の「ブルーウィロー」本格生産は、第二次世界大戦後にピークを迎え、米国向け輸出用として「OCCUPIED JAPAN」と記された製品が大量生産されて戦後復興期の外貨獲得に貢献した経緯がある。現在でも地方骨董商、古物店の片隅で500円程度の「OCCUPIED JAPAN」の「ブルーウィロー」を見かける事が多い。

戦後に国内生産されたブルーウィロー

オキュパイド ジャバンのブルーウィロー

現在も生産されているブルーウィロー

銅板転写陶器印刷の発祥地であるイギリスでは「ブルーウィロー」の人気が高く、ロンドンの大手デパート「ハロッズ」には「ブルーウィロー」のアンティーク品コーナーが設けられている。また、1970年より「ブルーウィロー」の生産を開始していた大手陶器メーカー・SPODE社は、「THE SPODE BLUE ROOM COLLECTION」として「ブルーウィロー」復刻版製品の生産・販売を開始している。この復刻版も上記「ハロッズ」で購入することが出来る。

国内では、創業1908年の大手陶器メーカーである㈱ニッコー(本社・石川県松任市)が「山水」シリーズと題して「ブルーウィロー」を生産、現在も生産を継続している。

イギリス・スポード社のブルーウィロー復刻品

国内・ニッコーのロングライフ製品・山水シリーズ

MADE IN OCCUPED JAPAN の カメラ

第二次世界大戦終了後の1945~1952年までの期間、敗戦国日本は連合国(GHQ)の占領下にあり、民間貿易は大きく制限されていた。民間貿易が再開された1947年からサンフランシスコ講和条約が発効する1952年迄の約5年間は輸出工業製品に「MADE IN OCCUPEID JAPAN」の明記が義務付けられていた。

対象製品には、前述の陶器製品、玩具、日用品そしてカメラ等を挙げることが出来る。

MOJマークと略された「MADE IN OCCUPIED JAPAN」カメラの代表例としては、コニカⅠ型(1947年 現コニカミノルタ)ミノルタ35・Ⅰ型(1947年 現コニカミノルタ)ミニヨン35(1949年 現トプコン)等を挙げることが出来る。

1947年発売のミノルタ35・Ⅰ型

ミノルタ35-Ⅰ型のMOJマーク

また、連合国駐留兵士向けの土産品を主要需要としたMOJマーク付き豆カメラも当該時期には数多く生産され、代表例としては小西六写真(現・コニカミノルタ)が生産したリーダーペーパー付16mmフィルムを使用する豆カメラ「スナッピー」、理研光学工業(現・リコーイメージング)の16mmフィルムカメラ「ステキー」等を挙げることが出来る。

いずれのカメラもカメラ底部または、軍艦部・トップカバーにMADE IN OCCUPIED JAPANと記されていた。

MOJマーク付き製品のコレクターは多く、特に製品数が少ないMOJカメラは人気が高い。また、1947年生まれの団塊世代・カメラマニアが「誕生年カメラ」として収集するケースもありと聞いている。

1947年発売のコニカⅠ型

コニカⅠ型のMOJマーク

以上

印刷人のフィルム・フィルムカメラ史探訪 番外編-1

印刷コンサルタント 尾崎 章

長崎市内の印刷会社に対する技術サポートで頻繁に長崎を訪れた経緯がある。

大型システム納入時には、土日を挟んだ長期対応となり休日には「長崎市内ぶらぶら歩き」の機会も増加することになる。2000年初頭の休日にカステラで高名な「文明堂総本店」前を通った際にウィンドウに飾られている「オランダ焼」と書かれた「ブルーウィロー」の大皿に目が止まり店内で展示の経緯を聞いたことがある。

同店からは「創業当時からの保有」「購入経緯は不明」「定期的に展示している」との説明を受けている。

17世紀以降、鎖国状況にあった日本は、欧州との交易窓口を長崎・出島に限定したことは周知の通りで駐在したオランダ商館員からオランダ・マストリッヒ市で製造された磁器が出島の外に持ち出されており、これらの磁器は「オランダ焼」として幕府役人及び富裕層に貴重品扱いされた経緯がある。

この「オランダ焼」を代表する絵柄が「ブルーウィロー」である。

近代文明のルーツ・長崎(大浦天主堂)

文明堂総本店のブルーウィロー

中国から欧州へ輸出された景徳鎮磁器の人気絵柄「ウィローパターン」

18世紀初頭、中国・景徳鎮製の磁器が大量に欧州諸国に輸出された経緯がある。

磁器製作法を会得できない当時の欧州諸国は、中国より輸入した精巧な磁器に憧れ、ステータスシンボルとして扱われていた。

中国磁器・ディナーセットの代表的絵柄としては、中国の山水画で「ウィローパターン」と呼ばれた悲恋物語を描いたデザインを挙げることが出来る。

「ウィローパターン」は、中国高級官僚の娘「クーン・セ」と地方役人の子息「チャン」の悲恋物語で、

①娘の交際を嫌ったクーン・セの父親が娘を塀で囲った楼閣に閉じ込める。

②二人の仲に好意的な使用人の手助けにより駆け落ちを行い、橋の上を追手から逃げる。

③二人は、小舟で沖合の島に脱出するが追手に迫られて入水自殺

④二人を悲しんだ神によって鳥に姿を変えた二人が天空を飛翔するストーリーである。

この「柳、楼閣、塀、橋、島、船、鳥」を配した山水画は人気が高く高級食器の絵柄として長く定着する事になる。

オランダ・マストリッヒのブルーウィロー

英国で考案された銅版転写陶器印刷

1780年に英国人・トーマス・ターナーによって銅板転写陶器印刷が実用化されると、精密な絵柄の大量生産が可能となり、イギリスに続いてオランダも銅板転写陶器印刷に追随・参入を開始している。

コバルトブルーを使用した銅板転写陶器印刷は、人気のウィローパターンを主力の絵柄としては採用したことより「青い柳・ブルーウィロー」と呼ばれ、ミントン、スボード、ウェッジウッド等のメーカーが「ブルーウィロー」磁器を生産、急速な普及を見せている。

江戸時代末期に日本国内に輸入された「ブルーウィロー」は、当時の幕府より交易を許されたオランダ製品に限られ、オランダ・マストリッヒ市の陶磁器会社:ペトルス・レグー社の製品が多く見られている。前述の文明堂総本店のオランダ焼「ブルーウィロー」もマストリッヒのペトルス・レグー社で生産されたものと推察することが出来る。

同社は日本が開国した4年後の1858年より日本向けの本格輸出を開始、小皿、ケーキ皿、ディナーセット等が長崎・出島を経由して日本に持ち込まれている。「ブルーウィロー」は、日本の・山水画に似通っていた事もあり、輸出の主力製品になったことが記録されている。

現在でも、長崎市内・めがね橋に近い古川町周辺の骨董店でオランダ・マストリッヒ製の「ブルーウィロー」を数多く見かけることが出来る。

長崎・出島夜景

ブルーウィローを展示するめがね橋付近、古川町の古美術商

オキュパイド・ジャパンのブルーウィロー

日本国内でも明治時代に入ると銅板転写陶器印刷による陶器生産が開始され、絵柄もオランダ、イギリスに倣ってウィローパターンが用いられるケースが多々見られている。

しかしながら、生産技術が低く「類似品」レベルの品質に止まっていた。

国内の「ブルーウィロー」本格生産は、第二次世界大戦後にピークを迎え、米国向け輸出用として「OCCUPIED JAPAN」と記された製品が大量生産されて戦後復興期の外貨獲得に貢献した経緯がある。現在でも地方骨董商、古物店の片隅で500円程度の「OCCUPIED JAPAN」の「ブルーウィロー」を見かける事が多い。

戦後に国内生産されたブルーウィロー

オキュパイド ジャバンのブルーウィロー

現在も生産されているブルーウィロー

銅板転写陶器印刷の発祥地であるイギリスでは「ブルーウィロー」の人気が高く、ロンドンの大手デパート「ハロッズ」には「ブルーウィロー」のアンティーク品コーナーが設けられている。また、1970年より「ブルーウィロー」の生産を開始していた大手陶器メーカー・SPODE社は、「THE SPODE BLUE ROOM COLLECTION」として「ブルーウィロー」復刻版製品の生産・販売を開始している。この復刻版も上記「ハロッズ」で購入することが出来る。

国内では、創業1908年の大手陶器メーカーである㈱ニッコー(本社・石川県松任市)が「山水」シリーズと題して「ブルーウィロー」を生産、現在も生産を継続している。

イギリス・スポード社のブルーウィロー復刻品

国内・ニッコーのロングライフ製品・山水シリーズ

MADE IN OCCUPED JAPAN の カメラ

第二次世界大戦終了後の1945~1952年までの期間、敗戦国日本は連合国(GHQ)の占領下にあり、民間貿易は大きく制限されていた。民間貿易が再開された1947年からサンフランシスコ講和条約が発効する1952年迄の約5年間は輸出工業製品に「MADE IN OCCUPEID JAPAN」の明記が義務付けられていた。

対象製品には、前述の陶器製品、玩具、日用品そしてカメラ等を挙げることが出来る。

MOJマークと略された「MADE IN OCCUPIED JAPAN」カメラの代表例としては、コニカⅠ型(1947年 現コニカミノルタ)ミノルタ35・Ⅰ型(1947年 現コニカミノルタ)ミニヨン35(1949年 現トプコン)等を挙げることが出来る。

1947年発売のミノルタ35・Ⅰ型

ミノルタ35-Ⅰ型のMOJマーク

また、連合国駐留兵士向けの土産品を主要需要としたMOJマーク付き豆カメラも当該時期には数多く生産され、代表例としては小西六写真(現・コニカミノルタ)が生産したリーダーペーパー付16mmフィルムを使用する豆カメラ「スナッピー」、理研光学工業(現・リコーイメージング)の16mmフィルムカメラ「ステキー」等を挙げることが出来る。

いずれのカメラもカメラ底部または、軍艦部・トップカバーにMADE IN OCCUPIED JAPANと記されていた。

MOJマーク付き製品のコレクターは多く、特に製品数が少ないMOJカメラは人気が高い。また、1947年生まれの団塊世代・カメラマニアが「誕生年カメラ」として収集するケースもありと聞いている。

1947年発売のコニカⅠ型

コニカⅠ型のMOJマーク

以上