『印刷図書館のインキュナブラ』

松浦 広

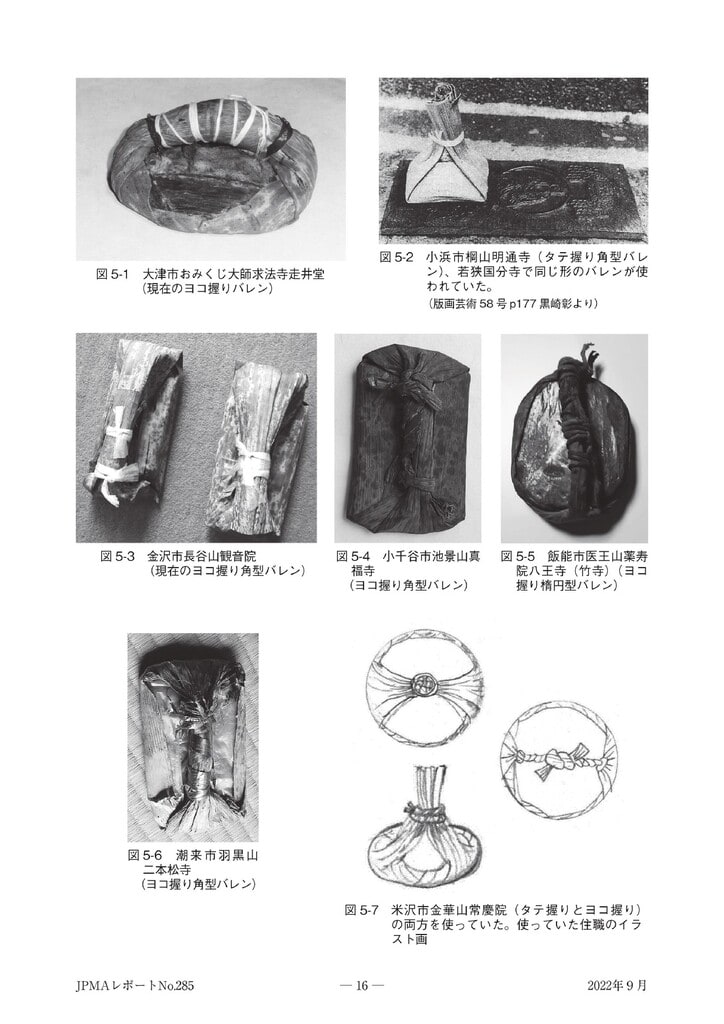

写真誌『LIFE』の「ミレニアム特集号」

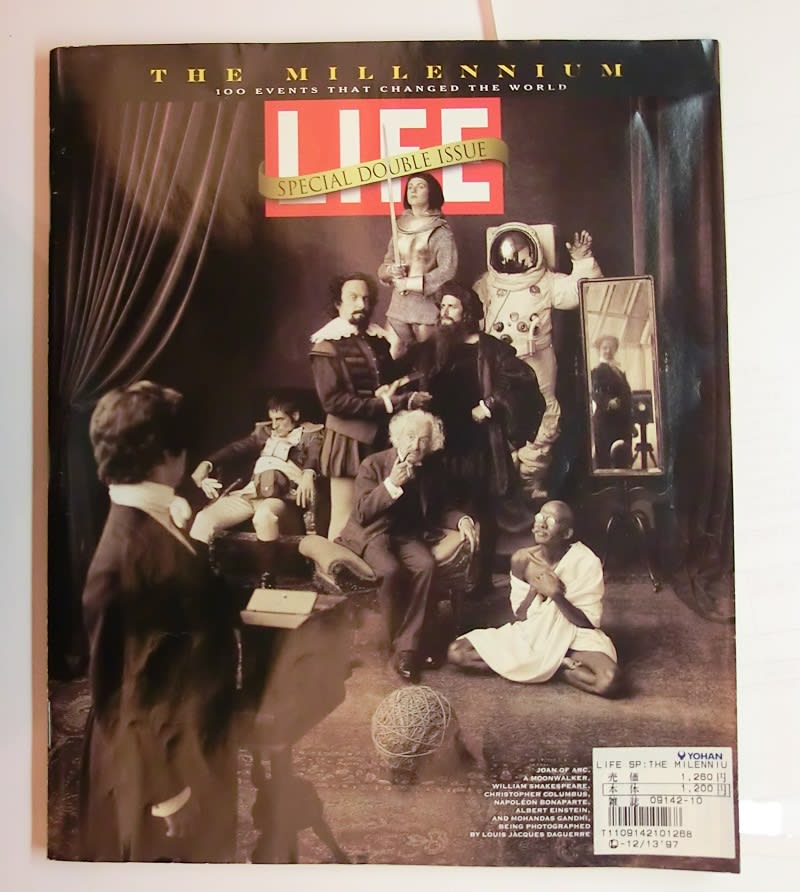

20年ほど前の1997年(平成9)にアメリカの写真誌『LIFE』は「ミレニアム特集号」を刊行した。Millenniumは千年紀という意味。東洋では十年が一昔、百年は大昔になるから、千年という時間の単位は馴染みがないが、1990年代に欧米の雑誌などでミレニアムという言葉が頻繁に使われると、日本でも俄かに使われだした。

『LIFE』ミレニアム表紙

『LIFE』の「ミレニアム特集号」は20世紀末にあたり、来たる21世紀からの未来を展望するため、この千年がどのような歴史を経て現在に至ったかを確かめようと、100件の重要な出来事(events)と100人の重要な人物(people)を選出するという壮大なスケールの企画であり、刊行されるとすぐに世界中のマスコミがニュースに取り上げた。

その「出来事」の第1位が1455年の「グーテンベルクによる聖書の印刷(GUTENBERG PRINTS THE BIBLE)」であった。おそらく日本の知識人なら100件の圏外にしてしまう「活版印刷の発明」が、ほかの重要な発明・発見・事件などを抑えて1位となった意外性と、グーテンベルクという馴染みのある名前が印刷業界の人々に衝撃を与え、ほんの束の間であったが話題となった。

『LIFE』ミレニアム特集表紙

インキュナブラ

グーテンベルグが発明した活版印刷術は、次第にマインツ(ドイツ)からフランス・イタリア・イギリス・ネーデルランドを中心にヨーロッパ全土に広まった。活版による印刷物は1455年から1500年(精確にいえば1501年4月10日)までの45年間に、4万タイトル・1500万~2000万部が生産されたと推定されている。

浸透のスピードは当初は「次第に」だったが、20年ほど経つと「急速に」、30年後には「瞬く間に」加速したのである。

この15世紀の45年間に作られた活版印刷物を「インキュナブラ(incunabula)」と呼んでいる。incunabulaはラテン語のincunabulum(ゆりかご)の複数形、揺籃期印刷物と邦訳される。

欧米の名だたる教会・大学(図書館)・博物館は、グーテンベルクの『42行聖書』に準じて、多くのインキュナブラを所蔵している。蔵書家にとっては垂涎の的であり、著名な図書館や博物館は、Christie’sやSotheby’sなどのオークションでインキュナブラが出品されると巨額を用意し、落札のために駆けつけるという。それは日本でも同様で東大や京大、慶応・早稲田・同志社・立命館など著名な大学の図書館は、欧米ほどではないが、多くのインキュナブラを所蔵しているにも関わらず、クリスティーズ(Christie’s)やサザビーズ(Sotheby’s)などのオークションでインキュナブラが出品されると聞けば、直ちに会場へ駆けつけるのである。

印刷図書館の『カトリコン』の謎

印刷図書館は1点だけインキュナブを所有している。グーテンベルクの『カトリコン』である。『カトリコン』は『42行聖書』に比べると知名度は低いが、グーテンベルクが印刷した最後の書籍として知られている。「Catholicon」はラテン語で万能薬のことだが、転じて万民必携という意味を持つ。1286年イタリア・ジェノヴァの僧侶ヨハネス・バルブスが著したラテン語文典付の神学辞典で、当時の百科事典に当たる。

グーテンベルクのカトリコン

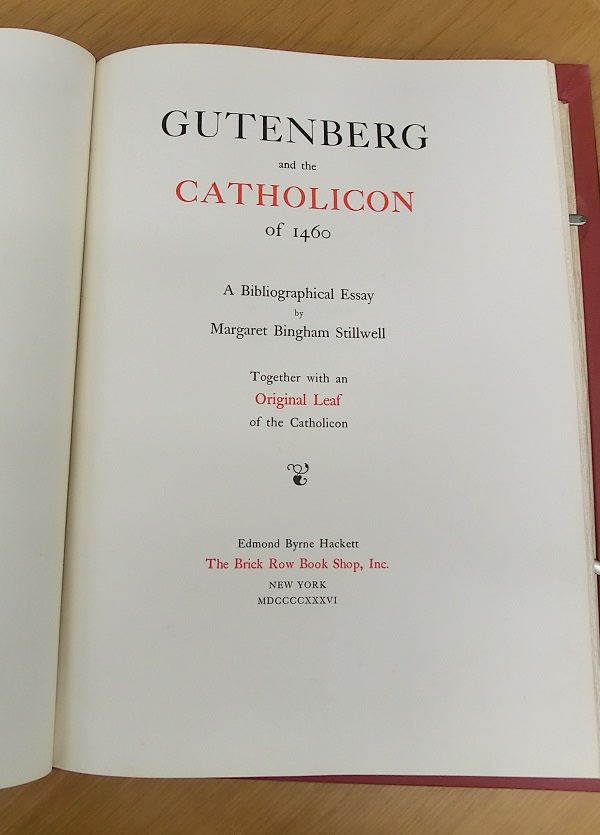

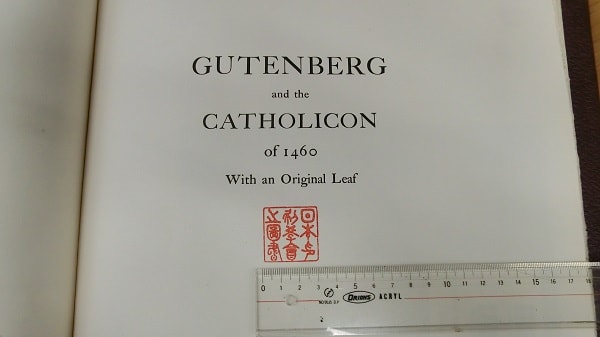

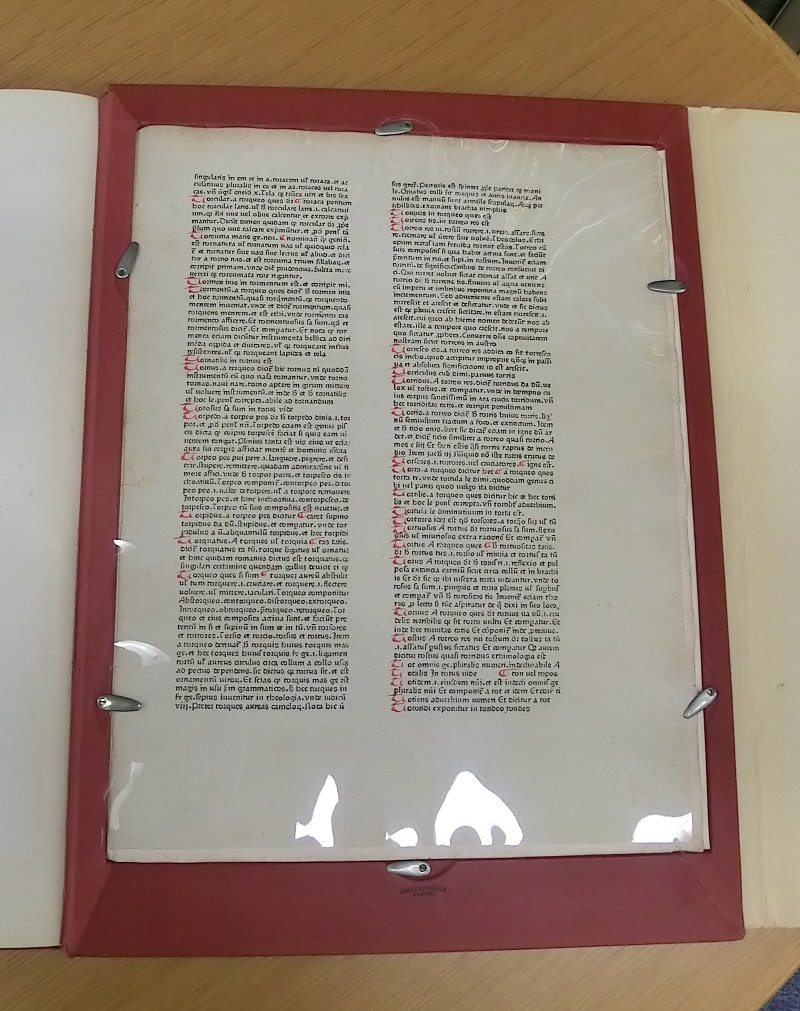

印刷図書館所有の『カトリコン』は、残念ながら書籍ではなく「零葉(れいよう)」、つまり製本を解いて表裏2ページの1枚。これを、書誌学者がグーテンベルクの『カトリコン』の中の1枚であることの保障と『カトリコン』の解説をした小冊子を、立派な箱に納めたものである。

カトリコンの外箱

その解説小冊子の標題に「日本印刷学会之図書」という朱色の蔵書印が押されている。したがって、これは昭和22年(1947)に印刷図書館が設立された時、日本印刷学会より寄贈された多くの図書の中の一冊であると思われる。この『カトリコン』の来歴を示すものは、蔵書印のみで、いつ・どこで・だれが・何のために・いくらで購入をしたかは、下記の記録をもとに推理するしかない。

『印刷雑誌』昭和12年(1937)5月号に、この『カトリコン』であると推定される印刷物を紹介した記事が掲載されている。タイトルは「日本に来たグーテンベルグの作品」で、副題は「カトリコンの一葉」。

記事には「ニューヨークの著名な古書店、ブリック・ロウが2冊の『カトリコン』を所蔵していた。1冊は完本だが1冊は欠頁本だった。完本は373葉、1460年にマインツで印刷されグーテンベルクの名は記されていないがコロフォン(奥付)を持つ。ブリック・ロウは、欠頁本を解いて一葉ずつをケースに入れ、女性書誌学者マーガレット・ビンガム・スチルウェルによる解説書を付けた箱入りの立派な本に仕立てた。その1部が日本に来ており、或る篤志家の手に渡ろうとしている。」と書かれている。

印刷学会・矢野会長による「カトリコン」書評(學鐙)

文中には『カトリコン』に関して「矢野道也博士が最近の『學鐙』(丸善発行)に寄せられた文章では「15世紀中葉の刊行物は現存するもの極めて少なく、その売買の値も数十萬圓に達するものも珍しくない。わが国などで之を得ることは容易ではあるまいと述べている」ことも記されている。

この『學鐙』は昭和12年(1937)3月号で、矢野が書評として「カトリコンにつき」という題で2ページにわたり「カトリコン」の解説をした。その末尾に「編集者追記」つまり、丸善のPR文が付されている。「最近アメリカに於いてカトリコンの復刻版が出版されるのを機縁に、本文を頂戴致しました。該書はGutenberg and the Catholicon of 1460 : A Bibliographical Essay. With an Original Leaf. By Margaret Bingham Stillwell. $50.00 で限定出版であります。」

つまり『印刷雑誌』の記事は、限定出版として輸入された『カトリコン』を篤志家の某氏と共に閲覧した記者(印刷雑誌社の郡山幸男社長)が、いち早く報じ、併せて「カトリコン」の概要を説明し、印刷界のために某氏に購入を進言したものである。その後、この『カトリコン』を某氏が購入したか否かは『印刷雑誌』に書かれていない。だが、国会図書館で当時の諸資料を照合すると、昭和12年に「日本印刷学会」と「慶応図書館」「天理図書館」、ほか数社が丸善から『カトリコン』を購入したと推測できる。

印刷図書館所蔵の『カトリコン』

さて、印刷図書館の『カトリコン』だが、立派な箱から本を取り出すと、本体は女性書誌学者の解説書を赤い厚紙で包む形式になっており、この解説部を外すと裏表紙に相当する底部が『カトリコン』の原葉を納めるように凹んでおり、その上に保護用アクリル(硬質プラスチック)板が留められている。

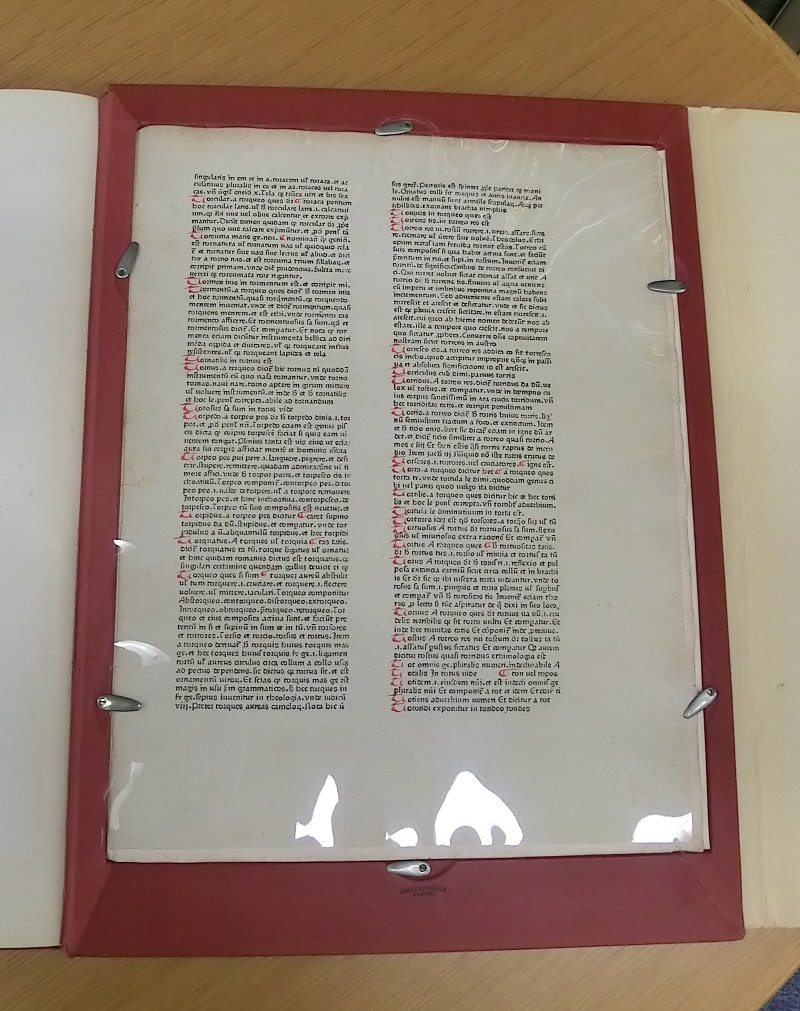

カトリコンの零葉

オリジナル一葉(つまり表裏2ページ)のサイズは横28.2mm×縦36.6mmで、JIS規格に例えるとB4に近い。ちなみに『42行聖書』の原葉はA3に近いから、一回りほど小さい。活字は今日ではカトリコンタイプと呼ばれている丸味のあるゴシック文字で、『42行聖書』で使用されたゴシック活字(B42タイプ)とは明らかに別物である。

カトリコンと42行聖書の比較

文字サイズもB42タイプは20ポイント相当だが、カトリコンタイプは12ポイント相当で一回り小さい。『カトリコン』は、この小さな活字を使用して68行・2段組で印刷されている。グーテンベルクは、当時の写本をもとに、写本と同様の複製物を量産することに努めた。『カトリコン』を印刷するにあたり、多くの写本を参考にして、もっとも美しいものを手本として活字を創ったのであろう。『42行聖書』のように美麗ではないが、グーテンベルクが苦心して創りあげた作品であることを想うと奇妙に心を引き寄せられるのである。

以上

松浦 広

写真誌『LIFE』の「ミレニアム特集号」

20年ほど前の1997年(平成9)にアメリカの写真誌『LIFE』は「ミレニアム特集号」を刊行した。Millenniumは千年紀という意味。東洋では十年が一昔、百年は大昔になるから、千年という時間の単位は馴染みがないが、1990年代に欧米の雑誌などでミレニアムという言葉が頻繁に使われると、日本でも俄かに使われだした。

『LIFE』ミレニアム表紙

『LIFE』の「ミレニアム特集号」は20世紀末にあたり、来たる21世紀からの未来を展望するため、この千年がどのような歴史を経て現在に至ったかを確かめようと、100件の重要な出来事(events)と100人の重要な人物(people)を選出するという壮大なスケールの企画であり、刊行されるとすぐに世界中のマスコミがニュースに取り上げた。

その「出来事」の第1位が1455年の「グーテンベルクによる聖書の印刷(GUTENBERG PRINTS THE BIBLE)」であった。おそらく日本の知識人なら100件の圏外にしてしまう「活版印刷の発明」が、ほかの重要な発明・発見・事件などを抑えて1位となった意外性と、グーテンベルクという馴染みのある名前が印刷業界の人々に衝撃を与え、ほんの束の間であったが話題となった。

『LIFE』ミレニアム特集表紙

インキュナブラ

グーテンベルグが発明した活版印刷術は、次第にマインツ(ドイツ)からフランス・イタリア・イギリス・ネーデルランドを中心にヨーロッパ全土に広まった。活版による印刷物は1455年から1500年(精確にいえば1501年4月10日)までの45年間に、4万タイトル・1500万~2000万部が生産されたと推定されている。

浸透のスピードは当初は「次第に」だったが、20年ほど経つと「急速に」、30年後には「瞬く間に」加速したのである。

この15世紀の45年間に作られた活版印刷物を「インキュナブラ(incunabula)」と呼んでいる。incunabulaはラテン語のincunabulum(ゆりかご)の複数形、揺籃期印刷物と邦訳される。

欧米の名だたる教会・大学(図書館)・博物館は、グーテンベルクの『42行聖書』に準じて、多くのインキュナブラを所蔵している。蔵書家にとっては垂涎の的であり、著名な図書館や博物館は、Christie’sやSotheby’sなどのオークションでインキュナブラが出品されると巨額を用意し、落札のために駆けつけるという。それは日本でも同様で東大や京大、慶応・早稲田・同志社・立命館など著名な大学の図書館は、欧米ほどではないが、多くのインキュナブラを所蔵しているにも関わらず、クリスティーズ(Christie’s)やサザビーズ(Sotheby’s)などのオークションでインキュナブラが出品されると聞けば、直ちに会場へ駆けつけるのである。

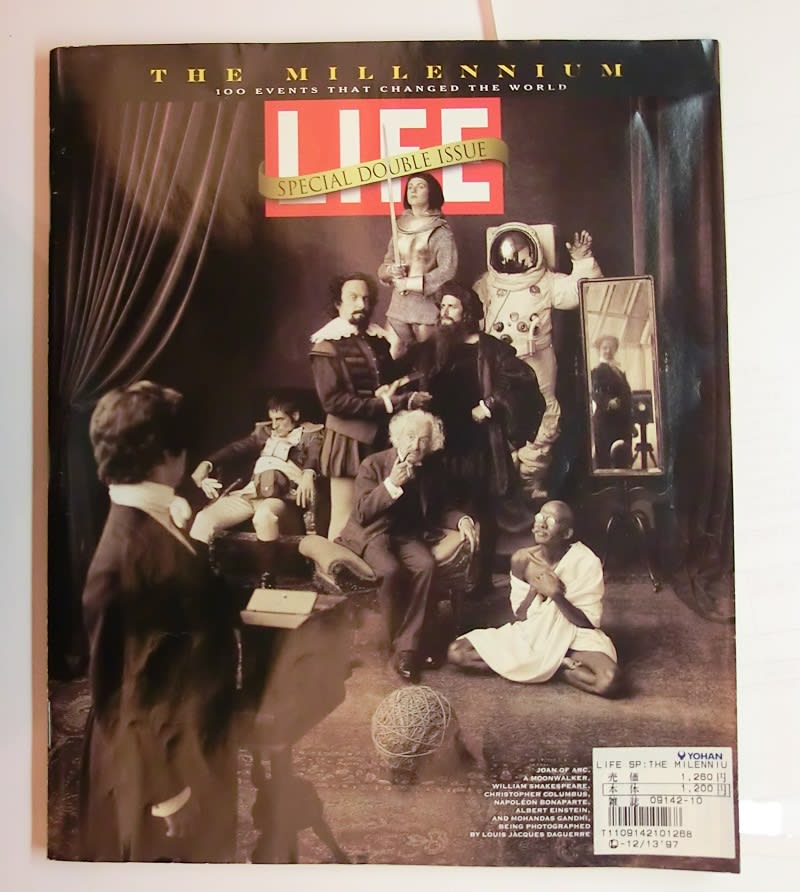

印刷図書館の『カトリコン』の謎

印刷図書館は1点だけインキュナブを所有している。グーテンベルクの『カトリコン』である。『カトリコン』は『42行聖書』に比べると知名度は低いが、グーテンベルクが印刷した最後の書籍として知られている。「Catholicon」はラテン語で万能薬のことだが、転じて万民必携という意味を持つ。1286年イタリア・ジェノヴァの僧侶ヨハネス・バルブスが著したラテン語文典付の神学辞典で、当時の百科事典に当たる。

グーテンベルクのカトリコン

印刷図書館所有の『カトリコン』は、残念ながら書籍ではなく「零葉(れいよう)」、つまり製本を解いて表裏2ページの1枚。これを、書誌学者がグーテンベルクの『カトリコン』の中の1枚であることの保障と『カトリコン』の解説をした小冊子を、立派な箱に納めたものである。

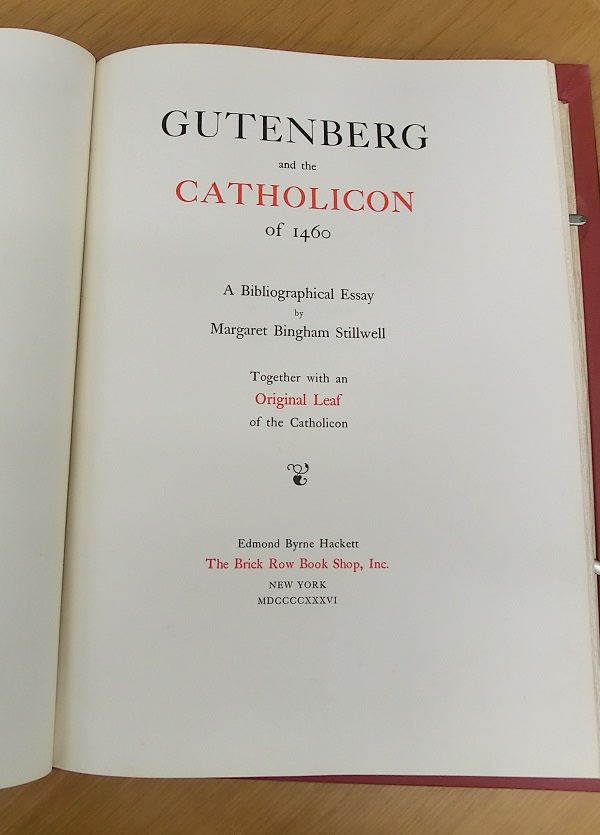

カトリコンの外箱

その解説小冊子の標題に「日本印刷学会之図書」という朱色の蔵書印が押されている。したがって、これは昭和22年(1947)に印刷図書館が設立された時、日本印刷学会より寄贈された多くの図書の中の一冊であると思われる。この『カトリコン』の来歴を示すものは、蔵書印のみで、いつ・どこで・だれが・何のために・いくらで購入をしたかは、下記の記録をもとに推理するしかない。

『印刷雑誌』昭和12年(1937)5月号に、この『カトリコン』であると推定される印刷物を紹介した記事が掲載されている。タイトルは「日本に来たグーテンベルグの作品」で、副題は「カトリコンの一葉」。

記事には「ニューヨークの著名な古書店、ブリック・ロウが2冊の『カトリコン』を所蔵していた。1冊は完本だが1冊は欠頁本だった。完本は373葉、1460年にマインツで印刷されグーテンベルクの名は記されていないがコロフォン(奥付)を持つ。ブリック・ロウは、欠頁本を解いて一葉ずつをケースに入れ、女性書誌学者マーガレット・ビンガム・スチルウェルによる解説書を付けた箱入りの立派な本に仕立てた。その1部が日本に来ており、或る篤志家の手に渡ろうとしている。」と書かれている。

印刷学会・矢野会長による「カトリコン」書評(學鐙)

文中には『カトリコン』に関して「矢野道也博士が最近の『學鐙』(丸善発行)に寄せられた文章では「15世紀中葉の刊行物は現存するもの極めて少なく、その売買の値も数十萬圓に達するものも珍しくない。わが国などで之を得ることは容易ではあるまいと述べている」ことも記されている。

この『學鐙』は昭和12年(1937)3月号で、矢野が書評として「カトリコンにつき」という題で2ページにわたり「カトリコン」の解説をした。その末尾に「編集者追記」つまり、丸善のPR文が付されている。「最近アメリカに於いてカトリコンの復刻版が出版されるのを機縁に、本文を頂戴致しました。該書はGutenberg and the Catholicon of 1460 : A Bibliographical Essay. With an Original Leaf. By Margaret Bingham Stillwell. $50.00 で限定出版であります。」

つまり『印刷雑誌』の記事は、限定出版として輸入された『カトリコン』を篤志家の某氏と共に閲覧した記者(印刷雑誌社の郡山幸男社長)が、いち早く報じ、併せて「カトリコン」の概要を説明し、印刷界のために某氏に購入を進言したものである。その後、この『カトリコン』を某氏が購入したか否かは『印刷雑誌』に書かれていない。だが、国会図書館で当時の諸資料を照合すると、昭和12年に「日本印刷学会」と「慶応図書館」「天理図書館」、ほか数社が丸善から『カトリコン』を購入したと推測できる。

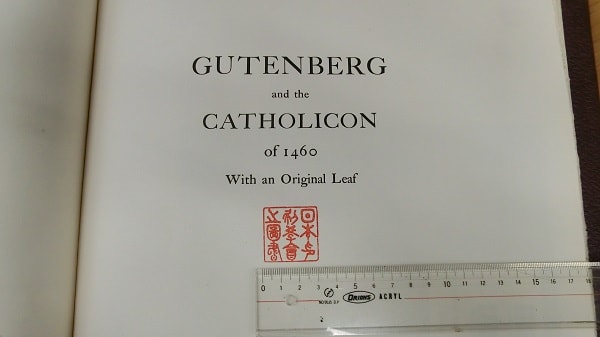

印刷図書館所蔵の『カトリコン』

さて、印刷図書館の『カトリコン』だが、立派な箱から本を取り出すと、本体は女性書誌学者の解説書を赤い厚紙で包む形式になっており、この解説部を外すと裏表紙に相当する底部が『カトリコン』の原葉を納めるように凹んでおり、その上に保護用アクリル(硬質プラスチック)板が留められている。

カトリコンの零葉

オリジナル一葉(つまり表裏2ページ)のサイズは横28.2mm×縦36.6mmで、JIS規格に例えるとB4に近い。ちなみに『42行聖書』の原葉はA3に近いから、一回りほど小さい。活字は今日ではカトリコンタイプと呼ばれている丸味のあるゴシック文字で、『42行聖書』で使用されたゴシック活字(B42タイプ)とは明らかに別物である。

カトリコンと42行聖書の比較

文字サイズもB42タイプは20ポイント相当だが、カトリコンタイプは12ポイント相当で一回り小さい。『カトリコン』は、この小さな活字を使用して68行・2段組で印刷されている。グーテンベルクは、当時の写本をもとに、写本と同様の複製物を量産することに努めた。『カトリコン』を印刷するにあたり、多くの写本を参考にして、もっとも美しいものを手本として活字を創ったのであろう。『42行聖書』のように美麗ではないが、グーテンベルクが苦心して創りあげた作品であることを想うと奇妙に心を引き寄せられるのである。

以上

松浦 広

IGASのルーツ

Drupa(ドイツ・デュッセルドルフ市)・Ipex(イギリス・バーミンガム市)・Print(アメリカ・シカゴ)とともに世界4大印刷機材展として数えられているIGASが、今年は9月11日(金)から16日(水)までの6日間にわたり、東京ビックサイトにて開催される。

IGASのルーツは、これまで語られることが少なかったが、大正10年(1921)にお茶の水で開催された「印刷文化展覧会」にさかのぼる。さらに「印刷文化展覧会」のルーツを探ると、明治10年(1877)に上野で開催された「内国勧業博覧会」になる。これは明治6年(1873)の「ウィーン万国博覧会」を範としていることが知られている。

つまりIGASを川に例えれば、上流に「印刷文化展覧会」や「内国勧業博覧会」があり、その源泉を探すと142年前の明治6年にオーストリアで開催された「ウィーン万博」に行きつくのである。

未来を覗いた男達

幕末にアメリカやヨーロッパ諸国との修好通商条約を締結させるため、幕府は万延元年(1860)に「遣米使節」、文久元年(1862)に「遣欧使節」を派遣した。

慶応3年(1867)の「パリ万博」では、江戸幕府のほかに薩摩藩と佐賀藩が独自に参加している。慶応3年の翌年は明治元年(1868)。つまり、明治時代を迎える前に、それぞれの使節団のメンバーや「パリ万博」出典のために随行した人々は、ヨーロッパやアメリカの地を踏み、現地の文化や文明を体験し、いわば「未来を覗いてきた」のである。他にも長州藩の伊藤博文や井上馨など5名は文久3年(1863)ロンドンに半年間の密留学している。

幕末に29歳の若さで刑死した吉田松陰(1830-1859)が、23歳の時に死を覚悟で黒船に乗って自分の目でアメリカという異国を見ようと切望したことが翌年の万延元年に実現したのである。「遣米使節」には、勝海舟や福沢諭吉などが随行した。「遣欧使節」には福沢のほかに福地源一郎(桜痴)などが随行した。明治以前の幕末に、彼等のような旺盛な好奇心と冷静な判断力を持っていれば、先進国の技術や生活習慣が日本に伝わることを予見できた。

そして明治6年(1873)6月に明治政府は、統一国家の日本として初めて公式に「ウィーン万博(5月1日~11月1日)」に参加、出品したのである。この万博のために日本から72名のほか技術伝習のため24名の技術者が派遣された。

その会場を6月に「岩倉使節団」が視察をした。この「使節団」は明治政府を代表する、右大臣・岩倉具視、参議・木戸孝允、大蔵卿・大久保利通、工部大輔・伊藤博文をはじめ総勢46名が明治4年(1871)11月から明治6年(1873)9月まで1年と10か月にわたり、アメリカやヨーロッパ諸国との修好通商条約改正と視察のために派遣されたものである。

大久保利道

内国勧業博覧会

明治10年(1877)5月、西南戦争のさなかに木戸孝允(1833-1877)が病死した。その4か月後の9月に西郷隆盛((1827-1877)が自刃し、7カ月に渡って続けられた日本最大で最後の内戦が終結した。(維新3傑の最後の1人、大久保も翌年刺客に襲撃されて世を去った。)

この内戦を機に、テレビもラジオもない時代の庶民は情報源として、また娯楽の一つとして新聞を読むようになり、購読部数が飛躍的に伸びた。

「内国勧業博覧会」は、8月21日上野で開会式が挙行された。天皇の行幸を軍楽隊が迎え、主催する内務省の長官だった大久保利通(1830-1878)が祝辞を述べた。夜には花火が打ち上げられ、不忍池に屋形船が浮かび、酒楼に無数の提燈が掲げられた。

会期は11月30日までの102日間で、45万人を超す入場者を記録した。「西南戦争が終結していないから。」という開催反対の声もあったが、この博覧会は1年前に開催が決まっていた。大久保は上記の祝辞で「博覧会の功績は、大いに農工の技芸を奨励し、知識の開進を助け、貿易の拡大のもととなり、以って国家を富強に導く。」と述べている。つまり、博覧会は日本という国の富みを殖やす源であると主張した。

4年前の「ウィーン万博」を模して開催した「内国勧業博覧会」は、その成功により、大久保が祝辞で述べたように「出展物が入場者の感性を刺激し、知識を増幅させ、経済を伸展させる」ことに繋がったのである。

印刷文化展覧会

印刷という名詞が付いた博覧会は、大正10(1921)年9月25日から10月25日まで文部省と東京教育博物館の主催による「印刷文化展覧会」である。教育博物館は、お茶の水の「湯島の聖堂」である。

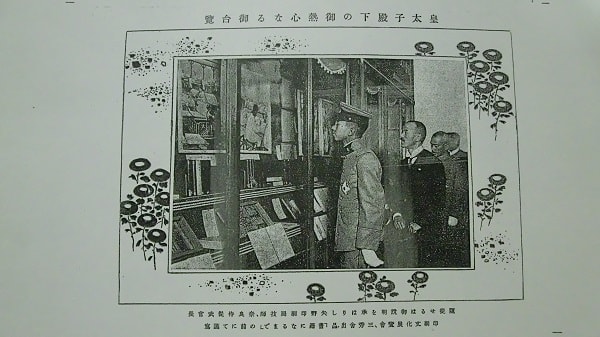

文部省は、この教員博物館を使用して18回の特別展覧会を開催したが、最多参加者数の記録は「印刷文化展覧会」の313,580名。異常なほど過熱した。

この「展覧会」には皇太子の裕仁殿下(のちの昭和天皇)をはじめ宮家の人々が視察訪問したことも過熱に拍車をかけた。

その大盛況の様子は『印刷雑誌』大正10年10月号に詳しく報告されているが、この10月号の表紙や、「印刷文化展覧会」ポスターをデザインしたのが杉山寿栄男(1885-1946)。じつは杉山が「印刷文化展覧会」を提唱し、私費で奔走して大蔵省印刷局と東京印刷同業組合による「印刷文化展覧会協賛会」を組織した。「展覧会」の主催は文部省と博物館だが、実務は「協賛会」が担当したのである。

「協賛会」会長は印刷局局長の池田敬八。

副会長は秀英舎の杉山義雄と東京築地活版所の野村宗十郎。理事長に中屋印刷の鈴木正平。理事に凸版印刷の井上源之丞、博文館印刷所の大橋光吉、印刷雑誌社の郡山幸男、図案家の杉山寿栄男ほか6名、など錚々たるメンバーが協力した。この「展覧会」の成功が、のちの各種印刷機材展や印刷文化典に引き継がれるのである。

『ピンクルームの魔力』 2014年2月8日 久保野和行

チャーミングな笑顔の女性が登場した。1月28日の記者会見で小保方晴子さんの論文が『Nature』誌に掲載され、その内容がSTAP細胞であった。もともと彼女はハーバード大学留学中の2009年8月にSTAP細胞の原型となる論文を完成したが、当時は「動物が刺激だけで多様性を獲得することはあり得ない」というのが常識であったため論文は採用されなかった。それが苦難苦闘を乗り越え実証データを積み上げ、理化学研究所で開花させた。

産経新聞のコラムに、今から100年前の1913年(大正2年)東北大学で化学科、黒田チカ、丹下ウメ、数学科、牧田らくの3人が入学した。その当時の文部省は書簡を持って「頗(すこぶ)ル重大ナル事件」と女性の入学に抗議した。チカ・ウメは卒業後に海外留学をして、理化学研究所で研究を勤しんだそうで、小保方晴子さんの大先輩が種を蒔いていたのかもしれない。それが今日こんな形で花開くとは両先輩も微苦笑しているでしょう。

小保方晴子さんは研究室のユニフォームである白衣を、祖母から頂いた割ぽう着姿でピンクルームに登場した。アニメのムーミンキャラクターなどが周りと囲でいました。

ピンクは心理的に、興奮状態を落ち着かせ、緊張をほぐし、リラックスさせる色と知られている。ピンクの定義としては1918年版の「レディーズ・ホーム・ジャーナル」に一般的な見方として、ピンクは「よりはっきりした力強い」と書かれている。

私も、今思い出してみると20年以上前に出会ったピンクルームがある。

それは当時、小堀グラッフィクスの故小堀社長さんでした。最新の製版設備を構築した。

その現場で出会ったのがピンクルールでした。それと同時に、そこに働く人々も女性中心の職場でした。故小堀社長さん曰く「印刷物の色彩感覚は、もっとも女性向の職業」と認識していた。将来は、力仕事はロボット化した場合は、印刷現場でも女性労働者のオペレーターが繊細で、優雅な製品を作り出していく時代が来ると述べられました。

現実に、技能五輪で女性オペレーターがメダルを獲得している。

しかし、今の日本の労働市場での女性の役割は、あまりにも軽く、曖昧な非正規労働に従事しているのが現状です。

NHKのクローズアック現代の放映画面で事実を知って驚いた。細かい数字は忘れたが、20歳から24歳までの女性労働者数約540万人が従事している。そのうち何と半分以上になる580万人が、年収で114万円と報じられた。毎月の収入が10万円にも満たない。

この内容を見て、ふと考えたのですが、印刷業界は、もともと男性中心の労働構成が主流になっていた。これをもっともフレッシュな労働市場から大量確保することで、印刷業界のイノベーションが起きないかと勝手に想像を膨らませてしまった。

考えてみれば、二極化の傾向にある、今の印刷界、大量生産でコスト低減の目指す印刷会社があれば、一方では地産地消型の印刷市場(デジタル印刷も含む)に強みを生かすマーケティング手法も存在する。

女性を中心にした職場環境は、全く違った世界が開ける可能性を秘めているのではないかと考えた。まさしくピンクルームの魔力を発揮する女子力の登場でもある。

小保方晴子さは「リケジョ(理系女子)の花形」と持て囃されている。憧れのトレンディーでもある。まさにこの旬な、20歳~24歳までの乙女を印刷業かに導こうという運動を、真剣に考えてみるのも一考かもしれません。

チャーミングな笑顔の女性が登場した。1月28日の記者会見で小保方晴子さんの論文が『Nature』誌に掲載され、その内容がSTAP細胞であった。もともと彼女はハーバード大学留学中の2009年8月にSTAP細胞の原型となる論文を完成したが、当時は「動物が刺激だけで多様性を獲得することはあり得ない」というのが常識であったため論文は採用されなかった。それが苦難苦闘を乗り越え実証データを積み上げ、理化学研究所で開花させた。

産経新聞のコラムに、今から100年前の1913年(大正2年)東北大学で化学科、黒田チカ、丹下ウメ、数学科、牧田らくの3人が入学した。その当時の文部省は書簡を持って「頗(すこぶ)ル重大ナル事件」と女性の入学に抗議した。チカ・ウメは卒業後に海外留学をして、理化学研究所で研究を勤しんだそうで、小保方晴子さんの大先輩が種を蒔いていたのかもしれない。それが今日こんな形で花開くとは両先輩も微苦笑しているでしょう。

小保方晴子さんは研究室のユニフォームである白衣を、祖母から頂いた割ぽう着姿でピンクルームに登場した。アニメのムーミンキャラクターなどが周りと囲でいました。

ピンクは心理的に、興奮状態を落ち着かせ、緊張をほぐし、リラックスさせる色と知られている。ピンクの定義としては1918年版の「レディーズ・ホーム・ジャーナル」に一般的な見方として、ピンクは「よりはっきりした力強い」と書かれている。

私も、今思い出してみると20年以上前に出会ったピンクルームがある。

それは当時、小堀グラッフィクスの故小堀社長さんでした。最新の製版設備を構築した。

その現場で出会ったのがピンクルールでした。それと同時に、そこに働く人々も女性中心の職場でした。故小堀社長さん曰く「印刷物の色彩感覚は、もっとも女性向の職業」と認識していた。将来は、力仕事はロボット化した場合は、印刷現場でも女性労働者のオペレーターが繊細で、優雅な製品を作り出していく時代が来ると述べられました。

現実に、技能五輪で女性オペレーターがメダルを獲得している。

しかし、今の日本の労働市場での女性の役割は、あまりにも軽く、曖昧な非正規労働に従事しているのが現状です。

NHKのクローズアック現代の放映画面で事実を知って驚いた。細かい数字は忘れたが、20歳から24歳までの女性労働者数約540万人が従事している。そのうち何と半分以上になる580万人が、年収で114万円と報じられた。毎月の収入が10万円にも満たない。

この内容を見て、ふと考えたのですが、印刷業界は、もともと男性中心の労働構成が主流になっていた。これをもっともフレッシュな労働市場から大量確保することで、印刷業界のイノベーションが起きないかと勝手に想像を膨らませてしまった。

考えてみれば、二極化の傾向にある、今の印刷界、大量生産でコスト低減の目指す印刷会社があれば、一方では地産地消型の印刷市場(デジタル印刷も含む)に強みを生かすマーケティング手法も存在する。

女性を中心にした職場環境は、全く違った世界が開ける可能性を秘めているのではないかと考えた。まさしくピンクルームの魔力を発揮する女子力の登場でもある。

小保方晴子さは「リケジョ(理系女子)の花形」と持て囃されている。憧れのトレンディーでもある。まさにこの旬な、20歳~24歳までの乙女を印刷業かに導こうという運動を、真剣に考えてみるのも一考かもしれません。

『暦と囲碁』 久保野 和行 (2014年1月5日)

新しき年は輝いていた。アベノミックス効果での年明けで、午年に象徴される躍動する経済に、期待される雰囲気を生み出している。今年も神社仏閣には人々は溢れ、人は初詣で、その年の自分なりの祈願をする。それが毎年毎年繰り替えさてきた。

暮れの大掃除後に壁に掛ける、真新しいカレンダーの表紙部分を破って1月が現れると新たな気持になる。ふと何気なく過ごす、そんなひとときに思いを馳せれば、時の重さを感じる。太古の昔から人々は、繰り返される時の神秘に敬意を表し崇めた。暦は人々の重要な生活道具(ツール)になり密接に繋がっていた。

考えてみれば、印刷物の、もっとも多くのベストセラーといえば一般的にはグーデンベルグ以来の聖書と言われるが、しかし、それでも暦と比較してみればその量的なものでは格段の違いが分かる。文字の発明は暦の発展に多大に寄与した。

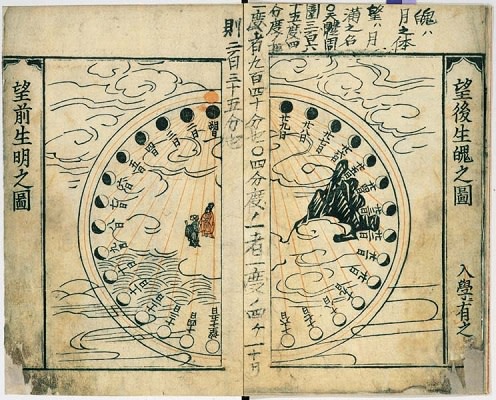

それでは日本での暦はどのような経過で今日まで至るか興味を抱いた。出会いは本屋大賞に取った「天地明察」(沖方丁著:角川書店)に中にあった。

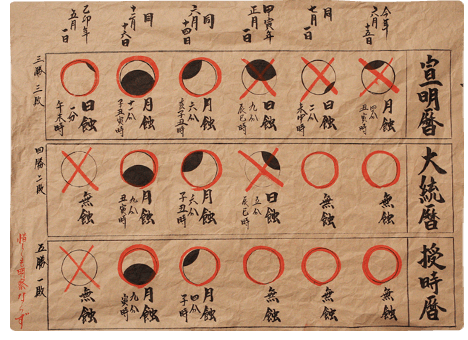

江戸時代、5代将軍徳川綱吉の“改暦の儀”で「大統歴」「授時暦」「大和歴」の時、帝の勅令は、どれを採用するか日本国中が注目した。最も民衆の多くが、この“三歴勝負”に熱狂した。彼らの関心は、江戸幕閣の予想を超える盛り上がりを見せた。頒歴(カレンダー)の販売数は如実に伸び、暦法を題材にした美人画まで販売された。

この宣明歴は、貞観4年(862)年から800年以上使われた暦法

きっかけは唐から伝来した宣明歴が、日食、月食等でのズレが顕著になったことです。ひどいものは2日も違いが生じていた。そこで、ここに渋川春海という登場人物がそのズレを究明するため現れた。

この人物はもともとは囲碁4家(本因坊・安川・井上・林)の一世安川算哲の長男とし生まれ、父の死後に二世を名乗る。実際に御城碁では、太極(北極星)の発想から、囲碁では初手天元(碁盤中央)で臨んで本因坊道策に敗れた。

安川算哲が21歳ときに、この暦の誤差修正のため、幕府依頼で、全国の緯度・経度を計測した。その後独学で暦の矛盾を究明し改良を加えた。それを元に36歳の時に授時暦改暦を願い出た。しかし日食予報が外れ、申請は却下された。

安川算哲は、失敗の原因を研究していくうちに、日本と中国では経度差があり、それが時差であることに気づき、授時暦を日本向けに改良を加えた“大和歴”を作成した。

最初の改暦願いの時は年齢が36歳、挫折して苦節10年に及び、46歳で日の目を見ることになった。皮肉なことであるが、当時の政治情勢は、絢爛豪華な爛熟経済の真中の元禄時代で、江戸幕府の経済政策は財政破綻の憂き目にあっていた。そんな背景があった中で算哲は、囲碁の世界で使う戦略戦術を駆使して、この難局を打破する。決め手は領歴(カレンダー)が、想像以上の財源をもたらす秘策を、時の大老・堀田正俊に授け、一気に財政再建を実行する功績を残すことが決め手となる。

この功により初代幕府天文方に250石を持って任ぜられ、碁方は辞め、以後、渋川春海と名乗り76歳の長命を全うした。天文方は世襲となった。

一方の御城碁は算哲を破った本因坊道策以降は、その後本因坊子孫に何人もの秀才が傑出して繁栄を来たしたが、21世本因坊秀哉が世襲制を廃し、実力制本因坊を取り入れた。

この時、実際に、この計画を実行した人物が毎日新聞の文芸部にいた井上靖(後の作家)氏であったことは面白いエピソードである。