印刷図書館クラブ

印刷人のフィルム・フィルムカメラ史探訪 番外編-1

印刷コンサルタント 尾崎 章

長崎市内の印刷会社に対する技術サポートで頻繁に長崎を訪れた経緯がある。

大型システム納入時には、土日を挟んだ長期対応となり休日には「長崎市内ぶらぶら歩き」の機会も増加することになる。2000年初頭の休日にカステラで高名な「文明堂総本店」前を通った際にウィンドウに飾られている「オランダ焼」と書かれた「ブルーウィロー」の大皿に目が止まり店内で展示の経緯を聞いたことがある。

同店からは「創業当時からの保有」「購入経緯は不明」「定期的に展示している」との説明を受けている。

17世紀以降、鎖国状況にあった日本は、欧州との交易窓口を長崎・出島に限定したことは周知の通りで駐在したオランダ商館員からオランダ・マストリッヒ市で製造された磁器が出島の外に持ち出されており、これらの磁器は「オランダ焼」として幕府役人及び富裕層に貴重品扱いされた経緯がある。

この「オランダ焼」を代表する絵柄が「ブルーウィロー」である。

近代文明のルーツ・長崎(大浦天主堂)

文明堂総本店のブルーウィロー

中国から欧州へ輸出された景徳鎮磁器の人気絵柄「ウィローパターン」

18世紀初頭、中国・景徳鎮製の磁器が大量に欧州諸国に輸出された経緯がある。

磁器製作法を会得できない当時の欧州諸国は、中国より輸入した精巧な磁器に憧れ、ステータスシンボルとして扱われていた。

中国磁器・ディナーセットの代表的絵柄としては、中国の山水画で「ウィローパターン」と呼ばれた悲恋物語を描いたデザインを挙げることが出来る。

「ウィローパターン」は、中国高級官僚の娘「クーン・セ」と地方役人の子息「チャン」の悲恋物語で、

①娘の交際を嫌ったクーン・セの父親が娘を塀で囲った楼閣に閉じ込める。

②二人の仲に好意的な使用人の手助けにより駆け落ちを行い、橋の上を追手から逃げる。

③二人は、小舟で沖合の島に脱出するが追手に迫られて入水自殺

④二人を悲しんだ神によって鳥に姿を変えた二人が天空を飛翔するストーリーである。

この「柳、楼閣、塀、橋、島、船、鳥」を配した山水画は人気が高く高級食器の絵柄として長く定着する事になる。

オランダ・マストリッヒのブルーウィロー

英国で考案された銅版転写陶器印刷

1780年に英国人・トーマス・ターナーによって銅板転写陶器印刷が実用化されると、精密な絵柄の大量生産が可能となり、イギリスに続いてオランダも銅板転写陶器印刷に追随・参入を開始している。

コバルトブルーを使用した銅板転写陶器印刷は、人気のウィローパターンを主力の絵柄としては採用したことより「青い柳・ブルーウィロー」と呼ばれ、ミントン、スボード、ウェッジウッド等のメーカーが「ブルーウィロー」磁器を生産、急速な普及を見せている。

江戸時代末期に日本国内に輸入された「ブルーウィロー」は、当時の幕府より交易を許されたオランダ製品に限られ、オランダ・マストリッヒ市の陶磁器会社:ペトルス・レグー社の製品が多く見られている。前述の文明堂総本店のオランダ焼「ブルーウィロー」もマストリッヒのペトルス・レグー社で生産されたものと推察することが出来る。

同社は日本が開国した4年後の1858年より日本向けの本格輸出を開始、小皿、ケーキ皿、ディナーセット等が長崎・出島を経由して日本に持ち込まれている。「ブルーウィロー」は、日本の・山水画に似通っていた事もあり、輸出の主力製品になったことが記録されている。

現在でも、長崎市内・めがね橋に近い古川町周辺の骨董店でオランダ・マストリッヒ製の「ブルーウィロー」を数多く見かけることが出来る。

長崎・出島夜景

ブルーウィローを展示するめがね橋付近、古川町の古美術商

オキュパイド・ジャパンのブルーウィロー

日本国内でも明治時代に入ると銅板転写陶器印刷による陶器生産が開始され、絵柄もオランダ、イギリスに倣ってウィローパターンが用いられるケースが多々見られている。

しかしながら、生産技術が低く「類似品」レベルの品質に止まっていた。

国内の「ブルーウィロー」本格生産は、第二次世界大戦後にピークを迎え、米国向け輸出用として「OCCUPIED JAPAN」と記された製品が大量生産されて戦後復興期の外貨獲得に貢献した経緯がある。現在でも地方骨董商、古物店の片隅で500円程度の「OCCUPIED JAPAN」の「ブルーウィロー」を見かける事が多い。

戦後に国内生産されたブルーウィロー

オキュパイド ジャバンのブルーウィロー

現在も生産されているブルーウィロー

銅板転写陶器印刷の発祥地であるイギリスでは「ブルーウィロー」の人気が高く、ロンドンの大手デパート「ハロッズ」には「ブルーウィロー」のアンティーク品コーナーが設けられている。また、1970年より「ブルーウィロー」の生産を開始していた大手陶器メーカー・SPODE社は、「THE SPODE BLUE ROOM COLLECTION」として「ブルーウィロー」復刻版製品の生産・販売を開始している。この復刻版も上記「ハロッズ」で購入することが出来る。

国内では、創業1908年の大手陶器メーカーである㈱ニッコー(本社・石川県松任市)が「山水」シリーズと題して「ブルーウィロー」を生産、現在も生産を継続している。

イギリス・スポード社のブルーウィロー復刻品

国内・ニッコーのロングライフ製品・山水シリーズ

MADE IN OCCUPED JAPAN の カメラ

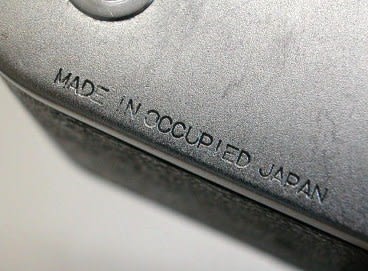

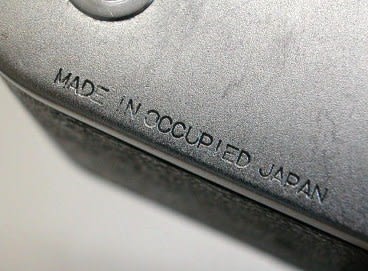

第二次世界大戦終了後の1945~1952年までの期間、敗戦国日本は連合国(GHQ)の占領下にあり、民間貿易は大きく制限されていた。民間貿易が再開された1947年からサンフランシスコ講和条約が発効する1952年迄の約5年間は輸出工業製品に「MADE IN OCCUPEID JAPAN」の明記が義務付けられていた。

対象製品には、前述の陶器製品、玩具、日用品そしてカメラ等を挙げることが出来る。

MOJマークと略された「MADE IN OCCUPIED JAPAN」カメラの代表例としては、コニカⅠ型(1947年 現コニカミノルタ)ミノルタ35・Ⅰ型(1947年 現コニカミノルタ)ミニヨン35(1949年 現トプコン)等を挙げることが出来る。

1947年発売のミノルタ35・Ⅰ型

ミノルタ35-Ⅰ型のMOJマーク

また、連合国駐留兵士向けの土産品を主要需要としたMOJマーク付き豆カメラも当該時期には数多く生産され、代表例としては小西六写真(現・コニカミノルタ)が生産したリーダーペーパー付16mmフィルムを使用する豆カメラ「スナッピー」、理研光学工業(現・リコーイメージング)の16mmフィルムカメラ「ステキー」等を挙げることが出来る。

いずれのカメラもカメラ底部または、軍艦部・トップカバーにMADE IN OCCUPIED JAPANと記されていた。

MOJマーク付き製品のコレクターは多く、特に製品数が少ないMOJカメラは人気が高い。また、1947年生まれの団塊世代・カメラマニアが「誕生年カメラ」として収集するケースもありと聞いている。

1947年発売のコニカⅠ型

コニカⅠ型のMOJマーク

以上

印刷人のフィルム・フィルムカメラ史探訪 番外編-1

印刷コンサルタント 尾崎 章

長崎市内の印刷会社に対する技術サポートで頻繁に長崎を訪れた経緯がある。

大型システム納入時には、土日を挟んだ長期対応となり休日には「長崎市内ぶらぶら歩き」の機会も増加することになる。2000年初頭の休日にカステラで高名な「文明堂総本店」前を通った際にウィンドウに飾られている「オランダ焼」と書かれた「ブルーウィロー」の大皿に目が止まり店内で展示の経緯を聞いたことがある。

同店からは「創業当時からの保有」「購入経緯は不明」「定期的に展示している」との説明を受けている。

17世紀以降、鎖国状況にあった日本は、欧州との交易窓口を長崎・出島に限定したことは周知の通りで駐在したオランダ商館員からオランダ・マストリッヒ市で製造された磁器が出島の外に持ち出されており、これらの磁器は「オランダ焼」として幕府役人及び富裕層に貴重品扱いされた経緯がある。

この「オランダ焼」を代表する絵柄が「ブルーウィロー」である。

近代文明のルーツ・長崎(大浦天主堂)

文明堂総本店のブルーウィロー

中国から欧州へ輸出された景徳鎮磁器の人気絵柄「ウィローパターン」

18世紀初頭、中国・景徳鎮製の磁器が大量に欧州諸国に輸出された経緯がある。

磁器製作法を会得できない当時の欧州諸国は、中国より輸入した精巧な磁器に憧れ、ステータスシンボルとして扱われていた。

中国磁器・ディナーセットの代表的絵柄としては、中国の山水画で「ウィローパターン」と呼ばれた悲恋物語を描いたデザインを挙げることが出来る。

「ウィローパターン」は、中国高級官僚の娘「クーン・セ」と地方役人の子息「チャン」の悲恋物語で、

①娘の交際を嫌ったクーン・セの父親が娘を塀で囲った楼閣に閉じ込める。

②二人の仲に好意的な使用人の手助けにより駆け落ちを行い、橋の上を追手から逃げる。

③二人は、小舟で沖合の島に脱出するが追手に迫られて入水自殺

④二人を悲しんだ神によって鳥に姿を変えた二人が天空を飛翔するストーリーである。

この「柳、楼閣、塀、橋、島、船、鳥」を配した山水画は人気が高く高級食器の絵柄として長く定着する事になる。

オランダ・マストリッヒのブルーウィロー

英国で考案された銅版転写陶器印刷

1780年に英国人・トーマス・ターナーによって銅板転写陶器印刷が実用化されると、精密な絵柄の大量生産が可能となり、イギリスに続いてオランダも銅板転写陶器印刷に追随・参入を開始している。

コバルトブルーを使用した銅板転写陶器印刷は、人気のウィローパターンを主力の絵柄としては採用したことより「青い柳・ブルーウィロー」と呼ばれ、ミントン、スボード、ウェッジウッド等のメーカーが「ブルーウィロー」磁器を生産、急速な普及を見せている。

江戸時代末期に日本国内に輸入された「ブルーウィロー」は、当時の幕府より交易を許されたオランダ製品に限られ、オランダ・マストリッヒ市の陶磁器会社:ペトルス・レグー社の製品が多く見られている。前述の文明堂総本店のオランダ焼「ブルーウィロー」もマストリッヒのペトルス・レグー社で生産されたものと推察することが出来る。

同社は日本が開国した4年後の1858年より日本向けの本格輸出を開始、小皿、ケーキ皿、ディナーセット等が長崎・出島を経由して日本に持ち込まれている。「ブルーウィロー」は、日本の・山水画に似通っていた事もあり、輸出の主力製品になったことが記録されている。

現在でも、長崎市内・めがね橋に近い古川町周辺の骨董店でオランダ・マストリッヒ製の「ブルーウィロー」を数多く見かけることが出来る。

長崎・出島夜景

ブルーウィローを展示するめがね橋付近、古川町の古美術商

オキュパイド・ジャパンのブルーウィロー

日本国内でも明治時代に入ると銅板転写陶器印刷による陶器生産が開始され、絵柄もオランダ、イギリスに倣ってウィローパターンが用いられるケースが多々見られている。

しかしながら、生産技術が低く「類似品」レベルの品質に止まっていた。

国内の「ブルーウィロー」本格生産は、第二次世界大戦後にピークを迎え、米国向け輸出用として「OCCUPIED JAPAN」と記された製品が大量生産されて戦後復興期の外貨獲得に貢献した経緯がある。現在でも地方骨董商、古物店の片隅で500円程度の「OCCUPIED JAPAN」の「ブルーウィロー」を見かける事が多い。

戦後に国内生産されたブルーウィロー

オキュパイド ジャバンのブルーウィロー

現在も生産されているブルーウィロー

銅板転写陶器印刷の発祥地であるイギリスでは「ブルーウィロー」の人気が高く、ロンドンの大手デパート「ハロッズ」には「ブルーウィロー」のアンティーク品コーナーが設けられている。また、1970年より「ブルーウィロー」の生産を開始していた大手陶器メーカー・SPODE社は、「THE SPODE BLUE ROOM COLLECTION」として「ブルーウィロー」復刻版製品の生産・販売を開始している。この復刻版も上記「ハロッズ」で購入することが出来る。

国内では、創業1908年の大手陶器メーカーである㈱ニッコー(本社・石川県松任市)が「山水」シリーズと題して「ブルーウィロー」を生産、現在も生産を継続している。

イギリス・スポード社のブルーウィロー復刻品

国内・ニッコーのロングライフ製品・山水シリーズ

MADE IN OCCUPED JAPAN の カメラ

第二次世界大戦終了後の1945~1952年までの期間、敗戦国日本は連合国(GHQ)の占領下にあり、民間貿易は大きく制限されていた。民間貿易が再開された1947年からサンフランシスコ講和条約が発効する1952年迄の約5年間は輸出工業製品に「MADE IN OCCUPEID JAPAN」の明記が義務付けられていた。

対象製品には、前述の陶器製品、玩具、日用品そしてカメラ等を挙げることが出来る。

MOJマークと略された「MADE IN OCCUPIED JAPAN」カメラの代表例としては、コニカⅠ型(1947年 現コニカミノルタ)ミノルタ35・Ⅰ型(1947年 現コニカミノルタ)ミニヨン35(1949年 現トプコン)等を挙げることが出来る。

1947年発売のミノルタ35・Ⅰ型

ミノルタ35-Ⅰ型のMOJマーク

また、連合国駐留兵士向けの土産品を主要需要としたMOJマーク付き豆カメラも当該時期には数多く生産され、代表例としては小西六写真(現・コニカミノルタ)が生産したリーダーペーパー付16mmフィルムを使用する豆カメラ「スナッピー」、理研光学工業(現・リコーイメージング)の16mmフィルムカメラ「ステキー」等を挙げることが出来る。

いずれのカメラもカメラ底部または、軍艦部・トップカバーにMADE IN OCCUPIED JAPANと記されていた。

MOJマーク付き製品のコレクターは多く、特に製品数が少ないMOJカメラは人気が高い。また、1947年生まれの団塊世代・カメラマニアが「誕生年カメラ」として収集するケースもありと聞いている。

1947年発売のコニカⅠ型

コニカⅠ型のMOJマーク

以上