印刷図書館クラブ

印刷人のフィルム・フィルムカメラ史探訪 VOL-27

印刷コンサルタント 尾崎 章

デジタル一眼レフでは当たり前の露光制御・コントロール技術がマニュアルフォーカス・フィルム一眼レフ当時には大きなセールスポイントになるプライオリティを有していた懐かしい経緯がある。35mm・フィルムカメラへの露出計搭載は、1957年発売の「オリンパスワイドE」(オリンパス光学・18.900円)がセレン光電池露出計を国内初搭載、エレクトロニクスの頭文字・Eを製品名に付記している。

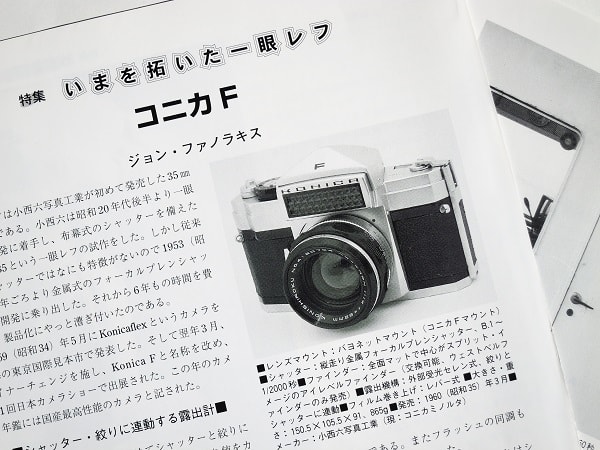

雑誌「写真工業」(2006,1)の「コニカF」紹介記事

一眼レフへのセレン露出計搭載は、1959年発表の「コニカF」が初対応モデルで、1/2000秒高速シャッター、絞り・シャッター速度に連動する露出計を搭載した当時世界最高スペックを有する「コニカF」は世界の注目を集めた。しかしながら、縦走り金属シャッターの生産性及び保守問題解決が難しく僅か900台の生産に止まり、800台は米国向けに出荷され国内販売は見送られた記録が残されている。

フォーカルプレーン一眼レフへのセレン露出計搭載は、感度の低いセレン露出計の問題等より見送られるケースが多く、搭載例としては「キャノンRM」(キャノン1962)に見られた程度であった。

レンズシャッター一眼レフは、競ってセレン露出計を搭載

一眼レフへのセレン露出計搭載は、ファミリー需要向けのレンズシャッター一眼レフがペンタブリズムカバー部への露出計搭載で先行した。

製品例としては、「ニコレックス」(日本光学1960)、「トプコン・ウィンクミラーE」(東京光学1961)、「コーワフレックスE」(興和 1961)、「マミヤファミー」(マミヤ光機 1962)、「ミノルタER」(ミノルタカメラ 1963)、「キャノネックス」(キャノン 1963)、「リコー35フレックス」(リコー 1963),「フジカフレックスⅡ」(富士写真フィルム1964)等々 各社が当該一眼レフの製品化を競った経緯がある。しかしながら、レンズシャッター一眼レフは、交換レンズの制約等よりフォーカルプレーンシャッター搭載一眼レフ普及製品が各社より発売される展開に伴って短期間で需要が減衰、TTL測光方式レンズシャッター一眼レフの製品化展開は、東京光学と興和2社限りの寂しい状況であった。

ミノルタカメラ・「ミノルタER」

キャノン・「キャノネックス」

世界初、フィルム一眼レフにCds露出計を搭載したミノルタSR7

ミノルタカメラは、1962年発売の同社フラッグシップ一眼レフ「ミノルタSR7」に世界初の外光式Cds(硫化カドミウム)露出計を搭載した。

直径12mmの受光レンズを組合せた高感度Cds露出計は、ASA感度100でf1.4・1秒からf11 1/1000秒 迄の広範囲をカバーする性能を有していた。同年に米国航空宇宙局・NASAが有人宇宙船・フレンドシップ7号にミノルタカメラを搭載、同時にミノルタの測光技術を認めて宇宙船専用露出計の開発契約を締結した事より、ミノルタカメラは「宇宙時代の最高級一眼レフ」をキャッチコピーに販促展開を繰り広げた経緯がある。

ミノルタカメラ・「ハイマチック」

ミノルタカメラ・「ミノルタSR-7」

「ミノルタSR7」に続けと、カメラ本体に外光式Cds露出計をビルトインした製品が発売されている。製品名としては、「キャノンFX」(キャノン1964)、「コニカFM」(小西六写真1964)「ヤシカペンタJ3」(ヤシカ1964)「ペトリフレックス7」(ペトリ1963)、「ミランダ オートメックスⅢ」(ミランダカメラ1964)と、今は無きメーカーの懐かしき製品も並ぶ展開となった。

しかしながら、「ミノルタSR7」発売の2年前・1960年にドイツ・ケルンで開催されたフォトキナ展で旭光学がTTL露出計搭載の「ペンタックスSP」を参考出品、1963年には東京光学が親会社である東芝の技術支援を受けてミラーメーター方式による「世界初のTTL一眼レフ・トプコンREスーパー」を発売、一眼レフ露出測光方式の一大改革が行われ、前述の外光式露出計搭載は3年弱の短命方式となっている。

旭光学・「ペンタックス スポットマチック」

世界初、分割測光機能を搭載したミノルタSRT101

東京光学「トプコンREスーパー」に3年遅れて1966年にミノルタカメラはTTL測光方式の一眼レフ「ミノルタSRT101」を発売、当該市場への参入を開始した。

「ミノルタSRT101」は、ファインダー情報を水平に分割、それぞれにCds受光素子を配して適正露光を求める水平二分割測光を世界に先駆けて採用、測光技術に関する対応力の高さを再び世界にアピールしている。

「縦位置撮影では?」の指摘も受けたが露出測光精度は大幅に高まり今日のデジタル一眼レフに「当然の機能」として付加されている分割測光のルーツが「ミノルタSRT101」にある事は忘れられた事項となっている。

ミノルタカメラ・「ミノルタSRT101」

絞り優先、シャッター速度優先を両立した世界初の一眼レフ・ミノルタXD

初期のTTL測光方式の一眼レフでは、ファインダー内の指針に対してシャッター速度・絞り・フィルム感度と連動する追針を重ねる「追針式」とファインダー内の定点マークにシャッター速度・絞り・フィルム感度と連動する指針を合わせる「定点式」があり、撮影者は撮影意図に応じてシャッター速度、絞り値、を変えて適正露出による撮影を実施していた。

1970年代に入るとTTL測光方式の一眼レフは、第二世代「AE一眼レフ」へと進歩、1971年発売の「ペンタックスES」(旭光学)を筆頭に、「ニコマートEL」(日本光学1972年)「ミノルタXE」(1974年)「フジカST901」(1973年)「オリンパスOM2」(1975年)「キャノンAE1」(1976年)と各社AE一眼レフが登場することになる。

この時に「シャッタースピード優先AE方式」と「レンズ絞り優先AE方式」の賛否展開が繰り広げられ、シャッター速度優先AE方式の「キャノンAE-1」がモータードライブと組み合わせた「連写一眼!」CMを展開して、絞り優先AE方式の「ペンタックスES」「ニコマートEL」等を抑えて大きくシェアを拡大した経緯がある。

この「シャッター速度優先、絞り優先論争」に終止符を打ったAE一眼レフが1977年発売の「ミノルタXD」である。

ミノルタカメラ・「ミノルタXD」

「ミノルタXD」は、絞り・シャッター両優先AE一眼レフカメラながらコンパクトなボディを基調としたハンドリング適性にも優れ豊富な交換レンズ群を有するシステムカメラとして世界の注目も集めている。

当時、協力関係にあったドイツ・ライカ社へもライセンス供与が行われ、「ライカR4」から「ライカR7」までのモデルが「ミノルタXD」をベースに製品化されている。

「ミノルタXD」は、1982年に生産を終了したが「ライカR7」は1997年迄生産され、ミノルタの露光制御技術の先進性が実証された史実が残されている。

ミノルタXDの測光切り替え A・絞り優先 S・シャッター速度優先

ミノルタカメラがリードする形で展開したフィルム一眼レフの露光制御技術展開は、現在市販されている入門用デジタル一眼レフの全てが対応しておりセールストークには成り得ない当然の機能となっている。「ミノルタXD」発売から40年、フィルム一眼レフの露光制御技術展開は一部マニアの「懐かしの記憶」となった。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます