純音楽の人類の最高傑作と挙げるとすれば、まあいろいろな異論はあると思うが何かしらの交響曲、つまりはオーケストラ曲が選ばれる可能性が高い。

ということになれば音楽再生でもやはりオーケストラをいかに忠実に再現できるかというのが最高にして最大の目標であるかのように思わされがちであるし、実際に自分も一時はそう考えていた。

ただ室内音響とステレオ音響の文献を当たっていくうちに疑問に感じていく部分が多くなり、ステレオ再生の場合はオーケストラは限界があるから、原音とは異なる音場だけれども良い感じに鳴っている状態を目標にした方が良いのではないかと考えるようになった。

頭の中でまとまっていないその辺りの考えを、まとめるための作業が今回の記事となる。

オーケストラ曲は生演奏の場合、楽器からの直接音を聴衆に届けるだけでなく、ホールで響かせて届けることによって、音量を確保しつつ、全ての聴衆そ一定水準の均等さに分配しつつ、響きの美しさを与えている。

そしてオーケストラは同じ楽器も複数の演奏者が配置され、音の厚みを与えつつ音量の確保を行っている。

つまりはオーケストラ曲は大編成を組んで音楽用のホールで演奏することによって

・多彩な弦楽器、管楽器、打楽器を出演しているので百花繚乱の音色を出せる

・低音用楽器、高音用の楽器を配置することで可聴周波数を広範囲に利用することができる

・合奏により大きいホールでも聞こえやすくする、音の重なりを楽しめる

・ホールの音響効果により聞き取りやすい音量の増幅を図ることができる

・ホールの豊かな響きによる包まれるような感じを得ることができる

この辺りがオーケストラ曲のホール演奏の醍醐味ということにはなると考えられるし、他の演奏スタイルでは得られないものである。

ではステレオ再生だとどうなるのかということを考えてみる。

・多彩な弦楽器、管楽器、打楽器を出演しているので百花繚乱の音色を出せる

・低音用楽器、高音用の楽器を配置することで可聴周波数を広範囲に利用することができる

この辺りは再生システムが、様々な音域で様々なタイプの楽器も忠実に再現できるような万能な性能を求められる。そういう意味で見る分にはシステムの力量を発揮するためにうってつけの音楽とも考えることができる。

・合奏により大きいホールでも聞こえやすくする、音の重なりを楽しめる

これに関してはステレオ再生の場合、音量は自由に上げ下げできるので合奏である必要性が薄い。

合奏による音の重なりは独奏とは異なる良さがあるのは事実だが、重なった音はそれぞれの楽器音が多少は干渉しているので1つ1つの明瞭性は落ちることは避けられない。しかもそれを2台のスピーカーで再生しているとさらに明瞭性は落ちていく。そもそも合奏は1つを分離させるよりも融和させようとしているので明瞭にならないのは当然ではある。

優れた再生システムは細部の表現の忠実な追従性を備えていることが殆どである中で、細部の忠実性に存在価値をかけたシステムと、多くの楽器の音を高いレベルで融和させて作り上げる大編成オーケストラ曲とで、それぞれが目指す方向が同じとは言いがたい。

それぞれが目指している方向が違うのであれば、素晴らしい一流オーケストラが奏でた名演による、大変に優れた名曲の録音を、素晴らしいステレオ再生システムで再生したとしても、名演を完全再現するという結果には繋がらない可能性が高い。

そういった意味では優れたシステムほど小編成の音楽の方が実力をフルに発揮できるのではないだろうか。

・ホールの音響効果により聞き取りやすい音量の増幅を図ることができる

これも音量の増幅が電気的に可能なステレオ再生では不必要で無関係な要素となる。

・ホールの豊かな響きによる包まれるような感じを得ることができる

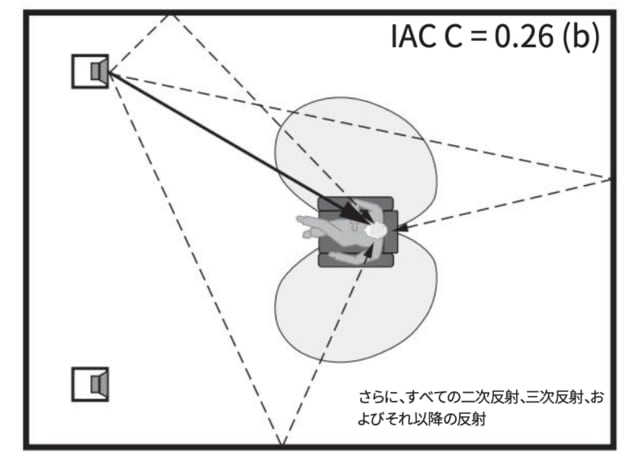

この感覚(LEV)を得るには豊富な残響時間と適切な残響の到来方向が必要であるということは多くの研究から明らかになっている。それを小空間のステレオ再生で再現するのはかなりの限界があることも明らかではある。

小空間での残響時間は短すぎるし、音源に入っている残響も前方から鳴っているだけなので包まれるような感覚にはならない。

以上から、オーケストラを究極的に高いレベルで再現することを目指すとしたらマルチチャネル再生の方向に向かうべきと言わざるを得ない。

オーケストラ曲がオーケストラをホールで演奏することによる醍醐味をすべて引き出そうすると、小空間ステレオ再生では限界があるのは明らかであるし、マルチチャネル再生ではそれができる可能性がある。

そういう意味ではマルチチャネル再生を突き詰めていくことは意義のあるものだが、全てのチャンネルが高品質なマルチチャネル音源が世の中にはあまりにも少ないし、本当に高品質なマルチチャネル再生システムを可能とする機材の選択肢も少ない。商業的に市場が小さすぎるし、将来的に大きくなる可能性も無いため今後の期待もできない。

なのでオーケストラ演奏を小空間再生システムで高い忠実性を持って再現するという趣味はかなり苦しいものにならざるを得ない。

ただオーケストラのそれぞれの楽器の音を分離させて鑑賞することが単純に駄目という話でもない。生演奏で聴衆を沢山入れて聴かせようとすると分解能が下がってしまうだけで、別に生演奏で起こる現象の全てを再現することが良いことという考えをする必要は必ずしもあるわけでは無い。包まれるような長い残響も心地良いものではあるが音の明瞭度を下げるものなのでメリットデメリット両方あるものではある。ないならないで良い面もある。

なのでオーケストラ曲を高品位なステレオ再生システムで再生すれば、システムの能力を遺憾なく発揮できるし、素晴らしい音楽が部屋を満たし、素晴らしい経験をする時間となることは確かなのだが、生演奏の楽しみ方、醍醐味とは異なる別の良さにはなってしまっている可能性が高い。

オーケストラ曲をしっかり再生するためにステレオシステムを頑張るのはやりがいのあることだし、頑張ったリターンもあるとは思うのだが、生演奏という指標に対してやや異なる方向に努力することになるので、客観的かつ普遍的な良さを追求することにはなりづらい。

そういう意味では響きの多くない小さめの空間で演奏される小編成の演奏をステレオ再生システムの再現の目標とする方が、高品位なステレオ再生システムの長所を活かしやすいし、再現性の高い音場を作ることができる可能性が高いし、客観的かつ普遍的な良さを表現できる可能性が高いのではないだろうか。

ということになれば音楽再生でもやはりオーケストラをいかに忠実に再現できるかというのが最高にして最大の目標であるかのように思わされがちであるし、実際に自分も一時はそう考えていた。

ただ室内音響とステレオ音響の文献を当たっていくうちに疑問に感じていく部分が多くなり、ステレオ再生の場合はオーケストラは限界があるから、原音とは異なる音場だけれども良い感じに鳴っている状態を目標にした方が良いのではないかと考えるようになった。

頭の中でまとまっていないその辺りの考えを、まとめるための作業が今回の記事となる。

オーケストラ曲は生演奏の場合、楽器からの直接音を聴衆に届けるだけでなく、ホールで響かせて届けることによって、音量を確保しつつ、全ての聴衆そ一定水準の均等さに分配しつつ、響きの美しさを与えている。

そしてオーケストラは同じ楽器も複数の演奏者が配置され、音の厚みを与えつつ音量の確保を行っている。

つまりはオーケストラ曲は大編成を組んで音楽用のホールで演奏することによって

・多彩な弦楽器、管楽器、打楽器を出演しているので百花繚乱の音色を出せる

・低音用楽器、高音用の楽器を配置することで可聴周波数を広範囲に利用することができる

・合奏により大きいホールでも聞こえやすくする、音の重なりを楽しめる

・ホールの音響効果により聞き取りやすい音量の増幅を図ることができる

・ホールの豊かな響きによる包まれるような感じを得ることができる

この辺りがオーケストラ曲のホール演奏の醍醐味ということにはなると考えられるし、他の演奏スタイルでは得られないものである。

ではステレオ再生だとどうなるのかということを考えてみる。

・多彩な弦楽器、管楽器、打楽器を出演しているので百花繚乱の音色を出せる

・低音用楽器、高音用の楽器を配置することで可聴周波数を広範囲に利用することができる

この辺りは再生システムが、様々な音域で様々なタイプの楽器も忠実に再現できるような万能な性能を求められる。そういう意味で見る分にはシステムの力量を発揮するためにうってつけの音楽とも考えることができる。

・合奏により大きいホールでも聞こえやすくする、音の重なりを楽しめる

これに関してはステレオ再生の場合、音量は自由に上げ下げできるので合奏である必要性が薄い。

合奏による音の重なりは独奏とは異なる良さがあるのは事実だが、重なった音はそれぞれの楽器音が多少は干渉しているので1つ1つの明瞭性は落ちることは避けられない。しかもそれを2台のスピーカーで再生しているとさらに明瞭性は落ちていく。そもそも合奏は1つを分離させるよりも融和させようとしているので明瞭にならないのは当然ではある。

優れた再生システムは細部の表現の忠実な追従性を備えていることが殆どである中で、細部の忠実性に存在価値をかけたシステムと、多くの楽器の音を高いレベルで融和させて作り上げる大編成オーケストラ曲とで、それぞれが目指す方向が同じとは言いがたい。

それぞれが目指している方向が違うのであれば、素晴らしい一流オーケストラが奏でた名演による、大変に優れた名曲の録音を、素晴らしいステレオ再生システムで再生したとしても、名演を完全再現するという結果には繋がらない可能性が高い。

そういった意味では優れたシステムほど小編成の音楽の方が実力をフルに発揮できるのではないだろうか。

・ホールの音響効果により聞き取りやすい音量の増幅を図ることができる

これも音量の増幅が電気的に可能なステレオ再生では不必要で無関係な要素となる。

・ホールの豊かな響きによる包まれるような感じを得ることができる

この感覚(LEV)を得るには豊富な残響時間と適切な残響の到来方向が必要であるということは多くの研究から明らかになっている。それを小空間のステレオ再生で再現するのはかなりの限界があることも明らかではある。

小空間での残響時間は短すぎるし、音源に入っている残響も前方から鳴っているだけなので包まれるような感覚にはならない。

以上から、オーケストラを究極的に高いレベルで再現することを目指すとしたらマルチチャネル再生の方向に向かうべきと言わざるを得ない。

オーケストラ曲がオーケストラをホールで演奏することによる醍醐味をすべて引き出そうすると、小空間ステレオ再生では限界があるのは明らかであるし、マルチチャネル再生ではそれができる可能性がある。

そういう意味ではマルチチャネル再生を突き詰めていくことは意義のあるものだが、全てのチャンネルが高品質なマルチチャネル音源が世の中にはあまりにも少ないし、本当に高品質なマルチチャネル再生システムを可能とする機材の選択肢も少ない。商業的に市場が小さすぎるし、将来的に大きくなる可能性も無いため今後の期待もできない。

なのでオーケストラ演奏を小空間再生システムで高い忠実性を持って再現するという趣味はかなり苦しいものにならざるを得ない。

ただオーケストラのそれぞれの楽器の音を分離させて鑑賞することが単純に駄目という話でもない。生演奏で聴衆を沢山入れて聴かせようとすると分解能が下がってしまうだけで、別に生演奏で起こる現象の全てを再現することが良いことという考えをする必要は必ずしもあるわけでは無い。包まれるような長い残響も心地良いものではあるが音の明瞭度を下げるものなのでメリットデメリット両方あるものではある。ないならないで良い面もある。

なのでオーケストラ曲を高品位なステレオ再生システムで再生すれば、システムの能力を遺憾なく発揮できるし、素晴らしい音楽が部屋を満たし、素晴らしい経験をする時間となることは確かなのだが、生演奏の楽しみ方、醍醐味とは異なる別の良さにはなってしまっている可能性が高い。

オーケストラ曲をしっかり再生するためにステレオシステムを頑張るのはやりがいのあることだし、頑張ったリターンもあるとは思うのだが、生演奏という指標に対してやや異なる方向に努力することになるので、客観的かつ普遍的な良さを追求することにはなりづらい。

そういう意味では響きの多くない小さめの空間で演奏される小編成の演奏をステレオ再生システムの再現の目標とする方が、高品位なステレオ再生システムの長所を活かしやすいし、再現性の高い音場を作ることができる可能性が高いし、客観的かつ普遍的な良さを表現できる可能性が高いのではないだろうか。