側方の一次反射音はSound Reproductionで楽しむ為のリスニングの場合あった方が良いということで、ITDGを10ms確保しつつ、音量や到来時期に調整を加えるという条件は付けるものの、積極的に取り入れていく設計方針で考えてみることにした。

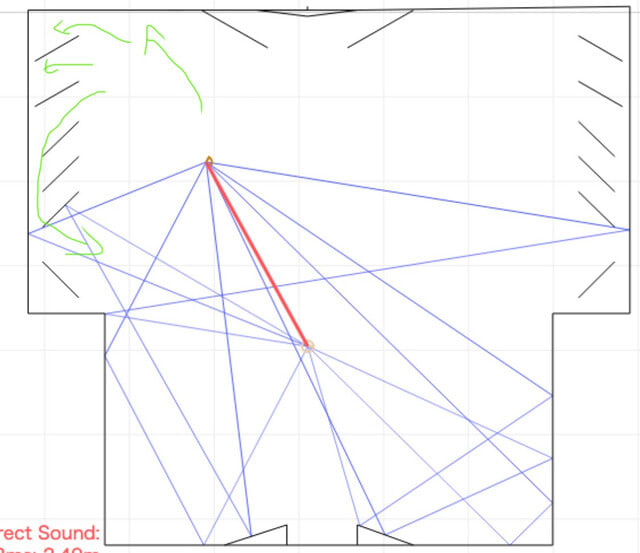

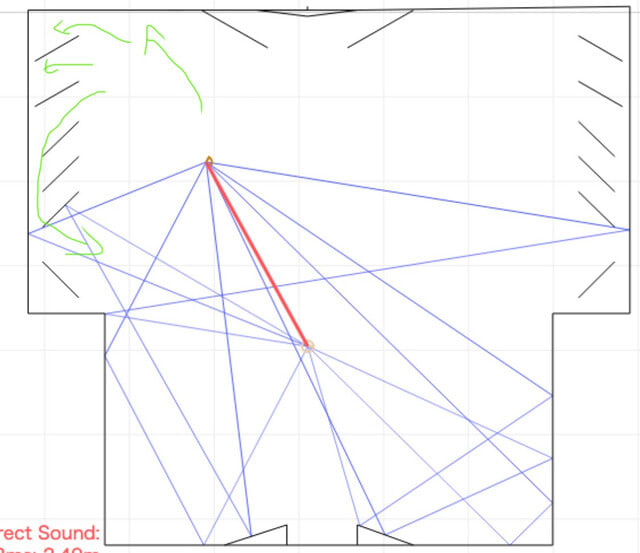

以前のフラップデザインで一次反射面のフラップを除去してみると

こんな感じになる。

もはやフラップが何の役割を果たしているか微妙な感じであるが、フラップの隙間に音響調整材を設置しつつ、それを隠すという効果はまだある。他にも、前方の反射音を側方に送る機能もあるのではないかと考えられる。

とはいえ、フラップに流されていくにも側方に運ばれる前に外に出て行ってしまい、結局正面壁に戻ってしまいそうな気がする。

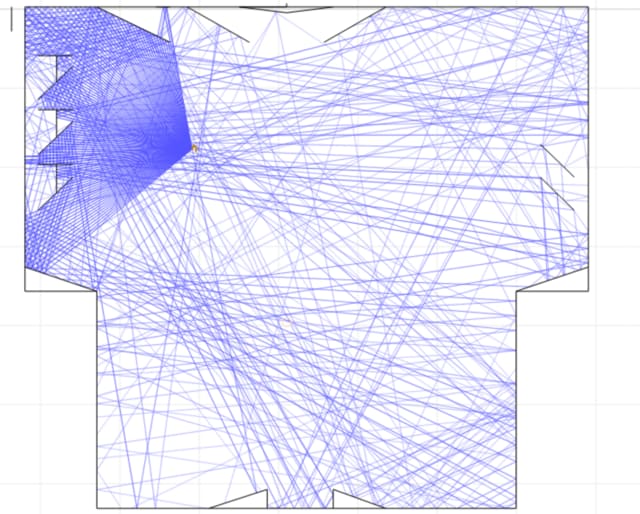

そこで逆ホーン状にして入りやすく出にくいようなフラップの配列にしてみる。

その間に入りにくく出やすいホーン形状ができてしまうので、そこはふさいでしまう。

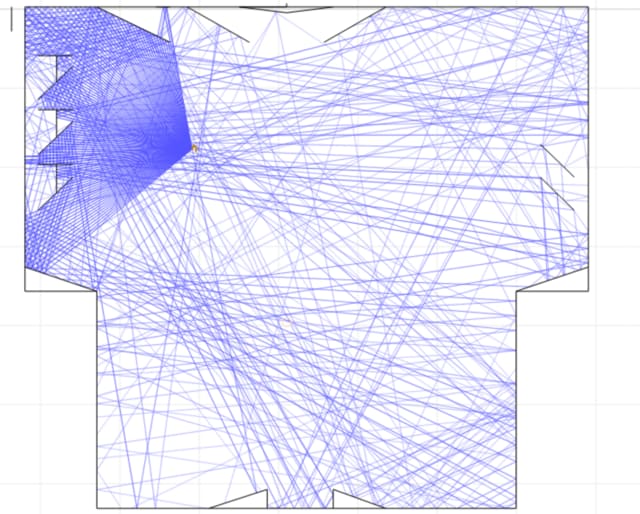

波形をシミュレーションすると一次反射面辺りから集中的に反射波が出てきているようではある。

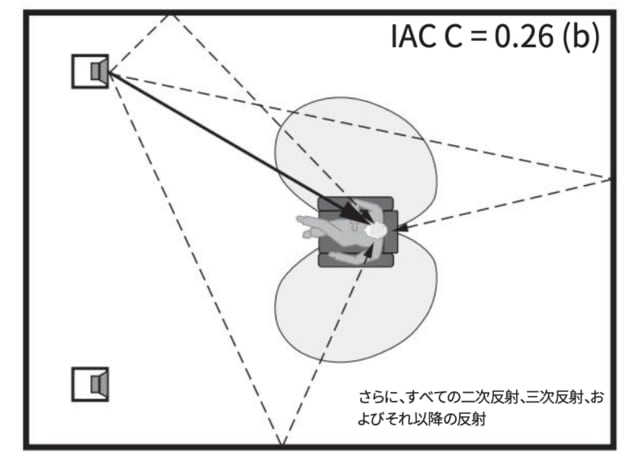

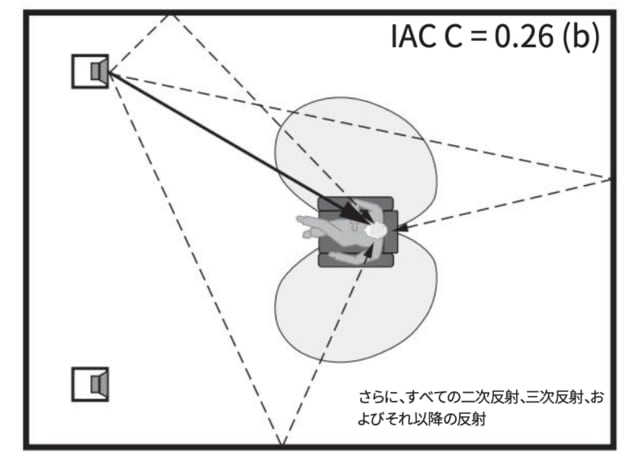

ただこれはさすがに小手先が過ぎる感はある。ASWは方向に偏りが無い方が広がり感を感じられるという論文も過去読んだものを探したところあったのは事実であるし、ASWの広がりを感じられる範囲は下図のように側方の広い範囲にある。

結果的に今回の発想は恐らく悪手である可能性が高そうではあるが、反射波をトラップしつつ、任意の方向に持って行くのに良さそうな発想なので、記録として今回残しておくことにする。

以前のフラップデザインで一次反射面のフラップを除去してみると

こんな感じになる。

もはやフラップが何の役割を果たしているか微妙な感じであるが、フラップの隙間に音響調整材を設置しつつ、それを隠すという効果はまだある。他にも、前方の反射音を側方に送る機能もあるのではないかと考えられる。

とはいえ、フラップに流されていくにも側方に運ばれる前に外に出て行ってしまい、結局正面壁に戻ってしまいそうな気がする。

そこで逆ホーン状にして入りやすく出にくいようなフラップの配列にしてみる。

その間に入りにくく出やすいホーン形状ができてしまうので、そこはふさいでしまう。

波形をシミュレーションすると一次反射面辺りから集中的に反射波が出てきているようではある。

ただこれはさすがに小手先が過ぎる感はある。ASWは方向に偏りが無い方が広がり感を感じられるという論文も過去読んだものを探したところあったのは事実であるし、ASWの広がりを感じられる範囲は下図のように側方の広い範囲にある。

結果的に今回の発想は恐らく悪手である可能性が高そうではあるが、反射波をトラップしつつ、任意の方向に持って行くのに良さそうな発想なので、記録として今回残しておくことにする。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます