リスニングルームで内装で音響に配慮すればするほど高域の反射音、残響音が減っていく傾向は気付いていたが、そこについて掘り下げてみたいと思う。

高域は簡単に位相が変わるし吸音も楽なのでそもそも中低域に比べて消しやすいのは当然ではある、そして高域のまとまった反射音がダイレクトに耳に入った場合は高域の指向性の高さ故に耳障りな印象もある。なので反射音や残響に関して高域が少なければまろやかな響き、温かみのある響きという印象として好意的に解釈されてきたのは否めない。

ただ高域の反射音の耳障りな印象は拡散するなり一次反射面だけ吸音するなりでかなり解消できるので、耳障りだからと反射音で高域ばかり減衰するのを手放しに受け入れて良いのかと思えてくる。

そして高域の残響音の少ない室内空間だと響きも含めた音の総量が少なくなる。周波数特性的には右肩下がりの音になる。真空管やLP時代のように高域が鈍った音は聴感上そんなに悪いものではないが、「あえてそういう特性にする」のか「それ以外に手段がない」のかでは幾分意味合いが変わってくると思う。採用するか否かは別として高域だけ減衰が多くならない手段もあるべきだと思う。

さらに自分自身の聴力の問題もある。今後高域が聞こえづらくなってくることが想定されるため、高域が響かない環境だと余計に聞こえづらくなる可能性がある。

ではなぜリスニングルームで高域が減衰してしまうのか、原因を列挙してみようと思う。

・木材の壁や床

木材の吸音率、反射音の周波数特性は案外にはっきりとした定説が少なく、その原因として木材の種類や板目や柾目などの目の向きよって結構特性が変わるからであるようだ。

ただ調べた範囲では全体的な傾向として反射の際に高域が多少吸われてしまう傾向があるようだ。

そして拡散しようとすると拡散する際に複数回反射されることが多い。乱反射する度に高域が吸われるのでシンプルな反射よりも高域の減衰が顕著になりやすいと思われる。

・木の塗装

内装木材が住宅で無塗装で使われるのは少ないと言わざるを得ない。塗装は木材の内部摩擦を増大させるので高域の吸音率は高くなりやすい。

上記の理由で何度も反射した時にその影響は無視できない。

・音響調整材の寸法

拡散体にしても吸音材にしても縦横高さの寸法で大抵いずれかの部分が数センチ程度の大きさになることが殆どである。逆に言えば縦横高さ全て10cmを超えるような物体を住宅の部屋の音響調整に使うことは現実的ではない。

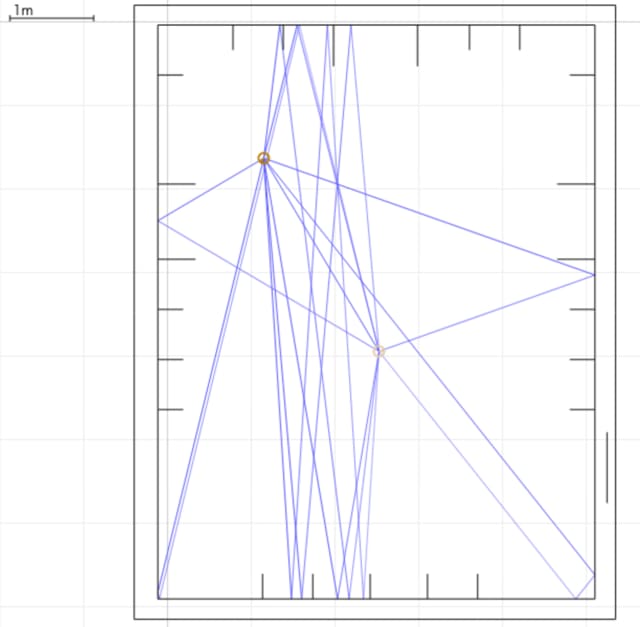

拡散体で言えば溝の幅であったり木材の幅であったりが1〜数センチであることが多く、それ由来の位相差が出やすい。3400Hzの位相は5cmで反転するし、6800Hzは2.5cmで反転する。高域が材料の寸法由来の位相差で減衰しやすいと思われる。

・拡散効果の副産物

拡散は反射の方向を全方向に分散させることが基本的な目的ではあるが、それを達成するときに数センチ〜十センチ程度の位相差は大抵の場合生ずることになる。それによる高域の場合吸音効果を多少は発揮してしまうことになる。

こう考えると寸法や拡散効果の副産物は仕方ないにしても拡散体の材料はどうにかできないかなと思えてくる。

反射の度に高域がゴリゴリ減衰されるのを避ける意味で石材や金属材などを使用するのもありなのかもしれない。

コンサートホールなどの大空間と比べてリスニングルームの響きの成分は反射回数の多い反射音が多く占められている。なので反射時の損失をより敏感に考える必要がある。

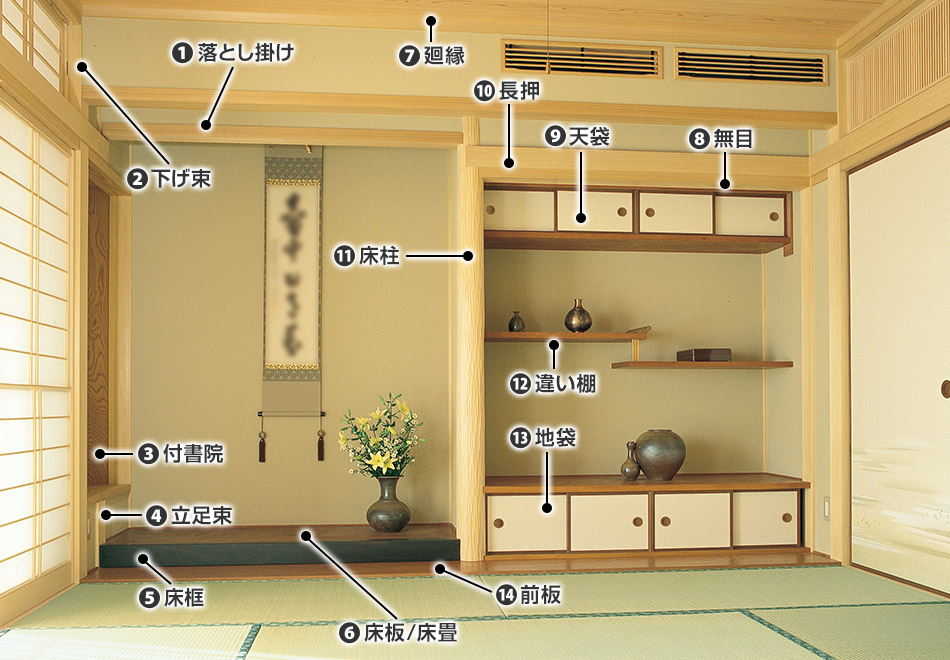

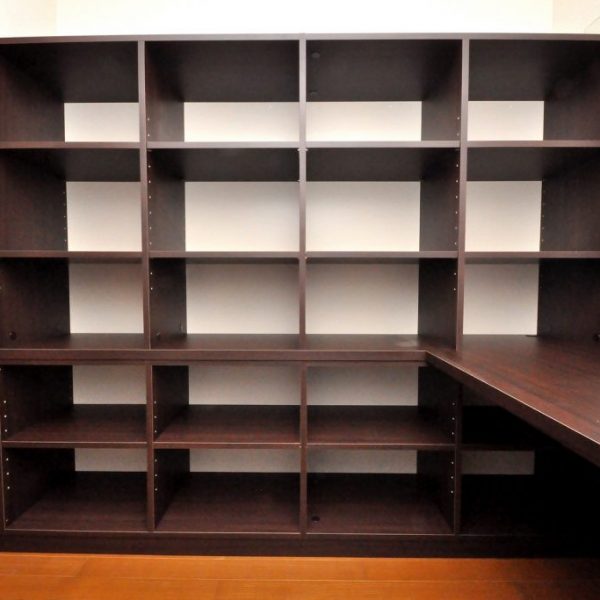

加工が木材より困難なだけに視覚的にまともにはできないが、仮想ルームのように棚に設置でき、格子で見た目を遮蔽できることを想定して石や金属で音響調整することを考えてみる。

・庭石

大きめの砂利を接着剤やセメントなどで接着させ内部をスカスカになるようにして積んでいき、それにより反射のタイミングや方向を複雑にさせるという案である。

当然ながら壁掛けするには脆く、棚置きができることが前提のものとなる。

うまく二次元QRDのように積めるのかという疑問と手間がかかりそうというのはあるが、コスト的には計算が容易で安価と思われる。

・鎖

金属材で反射が複雑で変形させやすく透過もさせやすく安価なものというと鎖が挙げられる。鎖をうまく複雑に張り巡らせれば拡散体として使えるかもしれない。

ただ、揺れ動きやすい構造なので音響エネルギーを鎖の振動に置換されやすいような気もする。また金属は共鳴しやすく、鎖の単位の大きさも一定なので特定の周波数に影響を及ぼしてしまうかもしれない。

・コンクリート

シリコンで拡散体の型を作ってそこにコンクリートを流し込む方法である。二次元QRDなどをコピーする型として利用する。

型を作ることさえできれば拡散体の量産が容易にはなりそうである。

安く作れそうでもある。

石を接着剤で付けるか、型取ってコンクリートのQRDを作るかあたりが有力そうな気がする。

石材を使うとしてもアクセント程度に留め、全面的に使うのは避けた方が良い気がする。鍾乳洞の洞窟のように形態を複雑にしても石の表面が多すぎると中低域の残響が長すぎることになりかねないからだ。

ツイーターの高さ付近で割と近い壁を中心に設置してみても良いのかも知れない。

ただ石材の拡散体を多量に使用し、初期反射音のきつさはないけれども響き自体は長いという状況にして、そこから厚い吸音材を散発的に設置しつつ調整するというのを理想的には試してみたいとは思っている。

高域は簡単に位相が変わるし吸音も楽なのでそもそも中低域に比べて消しやすいのは当然ではある、そして高域のまとまった反射音がダイレクトに耳に入った場合は高域の指向性の高さ故に耳障りな印象もある。なので反射音や残響に関して高域が少なければまろやかな響き、温かみのある響きという印象として好意的に解釈されてきたのは否めない。

ただ高域の反射音の耳障りな印象は拡散するなり一次反射面だけ吸音するなりでかなり解消できるので、耳障りだからと反射音で高域ばかり減衰するのを手放しに受け入れて良いのかと思えてくる。

そして高域の残響音の少ない室内空間だと響きも含めた音の総量が少なくなる。周波数特性的には右肩下がりの音になる。真空管やLP時代のように高域が鈍った音は聴感上そんなに悪いものではないが、「あえてそういう特性にする」のか「それ以外に手段がない」のかでは幾分意味合いが変わってくると思う。採用するか否かは別として高域だけ減衰が多くならない手段もあるべきだと思う。

さらに自分自身の聴力の問題もある。今後高域が聞こえづらくなってくることが想定されるため、高域が響かない環境だと余計に聞こえづらくなる可能性がある。

ではなぜリスニングルームで高域が減衰してしまうのか、原因を列挙してみようと思う。

・木材の壁や床

木材の吸音率、反射音の周波数特性は案外にはっきりとした定説が少なく、その原因として木材の種類や板目や柾目などの目の向きよって結構特性が変わるからであるようだ。

ただ調べた範囲では全体的な傾向として反射の際に高域が多少吸われてしまう傾向があるようだ。

そして拡散しようとすると拡散する際に複数回反射されることが多い。乱反射する度に高域が吸われるのでシンプルな反射よりも高域の減衰が顕著になりやすいと思われる。

・木の塗装

内装木材が住宅で無塗装で使われるのは少ないと言わざるを得ない。塗装は木材の内部摩擦を増大させるので高域の吸音率は高くなりやすい。

上記の理由で何度も反射した時にその影響は無視できない。

・音響調整材の寸法

拡散体にしても吸音材にしても縦横高さの寸法で大抵いずれかの部分が数センチ程度の大きさになることが殆どである。逆に言えば縦横高さ全て10cmを超えるような物体を住宅の部屋の音響調整に使うことは現実的ではない。

拡散体で言えば溝の幅であったり木材の幅であったりが1〜数センチであることが多く、それ由来の位相差が出やすい。3400Hzの位相は5cmで反転するし、6800Hzは2.5cmで反転する。高域が材料の寸法由来の位相差で減衰しやすいと思われる。

・拡散効果の副産物

拡散は反射の方向を全方向に分散させることが基本的な目的ではあるが、それを達成するときに数センチ〜十センチ程度の位相差は大抵の場合生ずることになる。それによる高域の場合吸音効果を多少は発揮してしまうことになる。

こう考えると寸法や拡散効果の副産物は仕方ないにしても拡散体の材料はどうにかできないかなと思えてくる。

反射の度に高域がゴリゴリ減衰されるのを避ける意味で石材や金属材などを使用するのもありなのかもしれない。

コンサートホールなどの大空間と比べてリスニングルームの響きの成分は反射回数の多い反射音が多く占められている。なので反射時の損失をより敏感に考える必要がある。

加工が木材より困難なだけに視覚的にまともにはできないが、仮想ルームのように棚に設置でき、格子で見た目を遮蔽できることを想定して石や金属で音響調整することを考えてみる。

・庭石

大きめの砂利を接着剤やセメントなどで接着させ内部をスカスカになるようにして積んでいき、それにより反射のタイミングや方向を複雑にさせるという案である。

当然ながら壁掛けするには脆く、棚置きができることが前提のものとなる。

うまく二次元QRDのように積めるのかという疑問と手間がかかりそうというのはあるが、コスト的には計算が容易で安価と思われる。

・鎖

金属材で反射が複雑で変形させやすく透過もさせやすく安価なものというと鎖が挙げられる。鎖をうまく複雑に張り巡らせれば拡散体として使えるかもしれない。

ただ、揺れ動きやすい構造なので音響エネルギーを鎖の振動に置換されやすいような気もする。また金属は共鳴しやすく、鎖の単位の大きさも一定なので特定の周波数に影響を及ぼしてしまうかもしれない。

・コンクリート

シリコンで拡散体の型を作ってそこにコンクリートを流し込む方法である。二次元QRDなどをコピーする型として利用する。

型を作ることさえできれば拡散体の量産が容易にはなりそうである。

安く作れそうでもある。

石を接着剤で付けるか、型取ってコンクリートのQRDを作るかあたりが有力そうな気がする。

石材を使うとしてもアクセント程度に留め、全面的に使うのは避けた方が良い気がする。鍾乳洞の洞窟のように形態を複雑にしても石の表面が多すぎると中低域の残響が長すぎることになりかねないからだ。

ツイーターの高さ付近で割と近い壁を中心に設置してみても良いのかも知れない。

ただ石材の拡散体を多量に使用し、初期反射音のきつさはないけれども響き自体は長いという状況にして、そこから厚い吸音材を散発的に設置しつつ調整するというのを理想的には試してみたいとは思っている。