和モダンでリスニングルームをデザインしてみようというトライをしてみようというのが前回の記事で、

まずは日本建築の基礎の基礎から少し調べてみる。

教科書にも出てくるような単語からさらってみる。

・寝殿造り

平安時代の貴族の住居として確立した様式。内装としては部屋にしっかりとした仕切りがなく簾や蔀戸で区切っている。床は板の間だが上座のスペースでは畳が板の間の上に敷いてある。

蔀戸の区切り方が面白いが似たものが後世にもあるし、いろんな面で未成熟のため現代建築で生かそうとするとあまりないのかなと思えてしまう。

引用:酒とネコ

蔀戸

引用:共栄木工

・書院造り

鎌倉室町の中世武家社会で生まれた様式。以降の数寄屋造りも書院造りの派生であり、多少は現代に続く様式と考えられる。

引用:インテリアのナンたるか

書院の部分は客人と接するための応接室であり、プライベートな空間とはしっかり区別された部屋のようだ。

後に続く数寄屋造りと異なりしっかりと様式が決まっているので書院造りはこうなっていると決めつけできるので応用はしやすい。

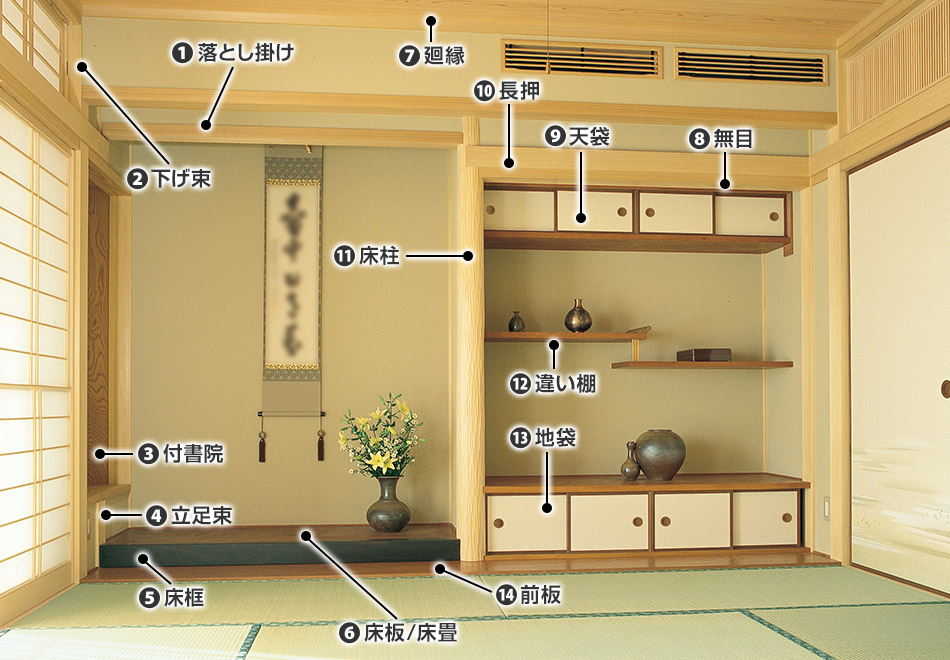

引用:大和ハウス

床の間の部分で鑑賞物を展示したり、付書院に窓を設置し、その隣に作り付けの違い棚の収納スペースを付けている。

鑑賞するための物を展示する場所を設けるという発想は取り入れたいと思わせる。音楽鑑賞中には視覚が暇をしているがステレオ音像のために正面を向かないといけない。正面に見応えのある物を置くと具合がいいと思うのだが、正面が鑑賞物を飾れる床の間になっているとそのニーズが一致する。

一部の書院造りには床の間の正面に窓があり、それも応用すると音楽鑑賞中に縁取られた庭を鑑賞することができる。

そして何を置くかという問題があるが、見える形での棚を設置したりしているのは自分の全面棚のリスニングルームとしても導入しやすい。違い棚にする必要があるかどうかは別にしても。

書院造りに倣って床柱を正面の床の間の間に作れば銘木を鑑賞しながら音楽鑑賞もできる。

書院造りの格子天井も同じ構造にすることはないが、オマージュしたような形で取り入れると天井の反射音対策になる。

引用:二条陣屋

ただ書院造りは生活空間としての役割よりも接客の要素が強く、格式や客人との上下関係などを意識した設計が各所にされる。

趣味の部屋、喫茶の部屋という意味では後継の数寄屋造りの方が類似性が高いと思われる。

・数寄屋造り

安土桃山時代に喫茶が広まり茶人が茶室を作ったが、茶室として書院造りの部屋を茶人の感性でアレンジしたものが数寄屋造りであるようだ。スタイルは質素かつ自由で洗練された造りと言える。

引用:美の五色 bino_gosiki ~ 美しい空間,モノ,コトをリスペクト

引用:wikipedia

趣味の部屋という意味では音楽鑑賞しながらお茶を飲む為の部屋として数寄屋造りは通じるところがあるが、スタイルがパターン化しきれておらず、この工夫は数寄屋造りをモチーフにしたと言うにはなかなか難しいなという印象。

床の間の発想や、床柱、隣接する違い棚などを使ってリスニングルームを和モダン風にしてみた。

飾り棚のところに拡散性のある物体をどれだけセンス良く入れられるかという難問と、現代のライティングでどのように演出するかは考察の余地があるだろう。

中世のスタイルに落とし込んだだけなので、もう少し改善の余地があるとは思うが、音楽鑑賞中に何を見るのかという問題に一つの解を出すことができたこと、自分の思考実験をしている仮想リスニングルームに統一感のあるスタイルを与えられたことには満足している。

まずは日本建築の基礎の基礎から少し調べてみる。

教科書にも出てくるような単語からさらってみる。

・寝殿造り

平安時代の貴族の住居として確立した様式。内装としては部屋にしっかりとした仕切りがなく簾や蔀戸で区切っている。床は板の間だが上座のスペースでは畳が板の間の上に敷いてある。

蔀戸の区切り方が面白いが似たものが後世にもあるし、いろんな面で未成熟のため現代建築で生かそうとするとあまりないのかなと思えてしまう。

引用:酒とネコ

蔀戸

引用:共栄木工

・書院造り

鎌倉室町の中世武家社会で生まれた様式。以降の数寄屋造りも書院造りの派生であり、多少は現代に続く様式と考えられる。

引用:インテリアのナンたるか

書院の部分は客人と接するための応接室であり、プライベートな空間とはしっかり区別された部屋のようだ。

後に続く数寄屋造りと異なりしっかりと様式が決まっているので書院造りはこうなっていると決めつけできるので応用はしやすい。

引用:大和ハウス

床の間の部分で鑑賞物を展示したり、付書院に窓を設置し、その隣に作り付けの違い棚の収納スペースを付けている。

鑑賞するための物を展示する場所を設けるという発想は取り入れたいと思わせる。音楽鑑賞中には視覚が暇をしているがステレオ音像のために正面を向かないといけない。正面に見応えのある物を置くと具合がいいと思うのだが、正面が鑑賞物を飾れる床の間になっているとそのニーズが一致する。

一部の書院造りには床の間の正面に窓があり、それも応用すると音楽鑑賞中に縁取られた庭を鑑賞することができる。

そして何を置くかという問題があるが、見える形での棚を設置したりしているのは自分の全面棚のリスニングルームとしても導入しやすい。違い棚にする必要があるかどうかは別にしても。

書院造りに倣って床柱を正面の床の間の間に作れば銘木を鑑賞しながら音楽鑑賞もできる。

書院造りの格子天井も同じ構造にすることはないが、オマージュしたような形で取り入れると天井の反射音対策になる。

引用:二条陣屋

ただ書院造りは生活空間としての役割よりも接客の要素が強く、格式や客人との上下関係などを意識した設計が各所にされる。

趣味の部屋、喫茶の部屋という意味では後継の数寄屋造りの方が類似性が高いと思われる。

・数寄屋造り

安土桃山時代に喫茶が広まり茶人が茶室を作ったが、茶室として書院造りの部屋を茶人の感性でアレンジしたものが数寄屋造りであるようだ。スタイルは質素かつ自由で洗練された造りと言える。

引用:美の五色 bino_gosiki ~ 美しい空間,モノ,コトをリスペクト

引用:wikipedia

趣味の部屋という意味では音楽鑑賞しながらお茶を飲む為の部屋として数寄屋造りは通じるところがあるが、スタイルがパターン化しきれておらず、この工夫は数寄屋造りをモチーフにしたと言うにはなかなか難しいなという印象。

床の間の発想や、床柱、隣接する違い棚などを使ってリスニングルームを和モダン風にしてみた。

飾り棚のところに拡散性のある物体をどれだけセンス良く入れられるかという難問と、現代のライティングでどのように演出するかは考察の余地があるだろう。

中世のスタイルに落とし込んだだけなので、もう少し改善の余地があるとは思うが、音楽鑑賞中に何を見るのかという問題に一つの解を出すことができたこと、自分の思考実験をしている仮想リスニングルームに統一感のあるスタイルを与えられたことには満足している。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます