黄色い見た目が特徴的な「ターメリック」、またの名を「ウコン」は、日本では二日酔いに効くとされ、本場インドでは傷薬や虫刺され、ひいては「ガンに効く」とまで言われています。カレーの原料としても知られるウコンは民間療法にも用いられる万能プレイヤーとして認識されているのですが、実は医学的な効能は認められていません。

A large scientific review study shows that curcumin in turmeric has no medicinal properties — Quartz

https://qz.com/883829/a-large-scientific-review-study-shows-that-curcumin-in-turmeric-has-no-medicinal-properties/

ウコンにはさまざまな種類が存在しており、日本でもカレーの原料として広く知られるウコンは「秋ウコン」と呼ばれており、苦みが少ない特徴があります。一方、健康食品として用いられるのは、苦みがあって黄色が強い「春ウコン」で、中に含まれているクルクミンに効果があると考えられてきました。

しかし、ミネソタ大学の研究チームによる論文では、クルクミンに含まれる物質について「不安定かつ科学的に反応性が高く、体内に吸収できない化合物であるため、(薬剤の開発に役立つ)可能性は極めて少ない」とする結論を導き出しています。薬剤の検証が行われる際には、多くの場合で特定のタンパク質に作用する能力についての検証が行われます。そして、クルクミンの化学組成には、実際にはタンパク質に作用していないにもかかわらず、あたかも効果があったかのような結果「False Hits (偽の結果)」をもたらす効果があることが明らかになっています。

このような特性は人々にクルクミンの効果を期待させ、さらに間違った期待をもとに研究が進められるために、不要な予算が消費されることにつながります。この結果についてミネソタ大学のマイケル・ウォルターズ博士は「クルクミンの一件は私たちに対する教訓です」とコメントしています。このような特性を持つ物質はPANIS(pan-assay interference compounds:広範な試験法に干渉する化合物)とも呼ばれ、科学的な誤解を生む物質として注意すべきものとされているとのこと。

医学誌「Journal of Medicinal Chemistry」の共同編集長を務めるガンダ・ゲオルグ氏は、「多くの労力と資金がクルクミンの研究に浪費されてしまいました」と、クルクミンを取り巻く誤解と混乱を語っています。しかしその結果はまだまだ十分に周知されておらず、いまでもクルクミンの効能についての論文が次々と寄せられているといいます。

最新の研究からは、クルクミンの効能は「プラシーボ効果」に等しいともいえる結果が出ているとのことですが、一方で「クルクミンの研究はまだ十分ではない」として、さらに掘り下げた調査を行うことで、PANISであることを踏まえた理解を目指す研究も行われているとのこと。しかし前出のウォルター博士は「クルクミンの研究に投じられるリソースを、他に研究されるべき何千という化学物質の研究に投じるべきである」としています。

ミネソタ大学の研究チームによる論文は、以下のリンクから閲覧することができます。

The Essential Medicinal Chemistry of Curcumin - Journal of Medicinal Chemistry (ACS Publications)

http://gigazine.net/news/20170130-turmeric-zero-medicinal-properties/

(; ・`д・´) ナ、ナンダッテー!! (`・д´・ ;)

「二日酔いに効く」「肝臓に良い」「二日酔いに効く」「肝臓に良い」「二日酔いに効く」「肝臓に良い」「二日酔いに効く」「肝臓に良い」「二日酔いに効く」「肝臓に良い」「二日酔いに効く」「肝臓に良い」「二日酔いに効く」「肝臓に良い」「二日酔いに効く」「肝臓に良い」「二日酔いに効く」「肝臓に良い」「二日酔いに効く」「肝臓に良い」「二日酔いに効く」「肝臓に良い」「二日酔いに効く」「肝臓に良い」「二日酔いに効く」「肝臓に良い」「二日酔いに効く」「肝臓に良い」「二日酔いに効く」「肝臓に良い」

あたかも効果があったかのような結果「False Hits (偽の結果)」をもたらす効果(´・ω・`)・・・

おい・・・。ウコン・・・。おい! 嘘だと言ってくれーーーーーーーーーーーーーーーー!

しじみエキスは「肝臓」に良いよね~??? しじみエキスは効くよね~?(´;ω;`) ねっ・・・!

結論、やはり西洋医学は勝者!東洋医学はダメポ!(`・ω・´)b 僕は西洋医学だけを信じて生きていく!

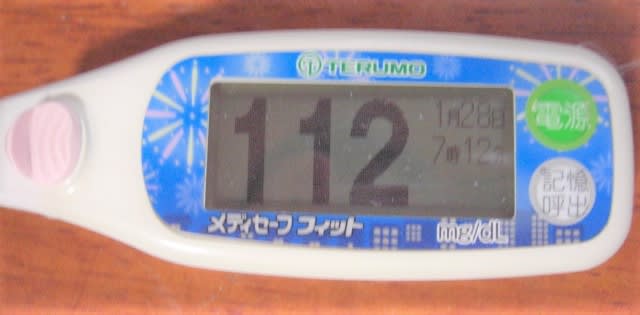

今朝の血糖値です143(mg/dl)です。良くなく、悪くもない。まぁ、こんなものでしょ。糖尿病患者だもの。

インスリン注うって、血糖降下剤のんで~♪ この数値。2桁になれよ!たまには!

また更新します。皆様もご自愛ください。

これは効果があるのかねwwww 胡散臭いwww 髪の毛全部抜けたりしてwww