今年の夏休みに合わせて(そんなことは無いですが.....)

特別展『弥生時代』が始まりました。

7月14日~8/27日(日)までの期間です。

2000年前の美濃の暮らしと題して、岐阜県内の遺跡から出土した、

土器や石器の展示。

このころから米作りが始まった時代なので、どのような道具を

使用していたのか、実際に出土した鍬や鋤も見ていただけます。

今回は展示品もですが、体験コーナーを充実して

来館者の大人も子供も、楽しんでいただける工夫を多く準備してます。

写真も撮れるところも有りますので、来館の折りはカメラを持参ください。

このブログでは、チョット日を置いてpart1 と Part2 の2回に分けて紹介します。

part1では主に展示品の紹介。

Part2では主に体験コーナーの紹介です。

また関連行事として、

★「展示説明会」

★実験考古学「火越し体験」 毎週水曜日

★石器を作ろう!「石包丁と打製石器を作る」 7月23日(日) 8月5日(土)

★アニメ映画会「火の鳥・黎明編」全4話 7月30日(日)

★まちなか博士サポート講座「美濃の弥生時代」 8月13日(日)

などの行事がが行われますが、詳しくは岐阜市歴史博物館へ問い合わせを.......

特別展開催時は恒例により関係者によるテープカット等が行われました。

招待客の皆さんが場内を見学。

ゆっくり見学をされてました。

竪穴住居の柱に使われていたものですが、切り口を見ると

石器時代なのに鉄の斧で切ってあるとか?

米作のために実際使われていた鍬。

臼とセットで籾殻を取るために使われていた杵。

遺跡から出土した壷。

part2 体験コーナーの紹介は、近い内にアップします。乞うご期待!!

アスカと花と散策

特別展『弥生時代』が始まりました。

7月14日~8/27日(日)までの期間です。

2000年前の美濃の暮らしと題して、岐阜県内の遺跡から出土した、

土器や石器の展示。

このころから米作りが始まった時代なので、どのような道具を

使用していたのか、実際に出土した鍬や鋤も見ていただけます。

今回は展示品もですが、体験コーナーを充実して

来館者の大人も子供も、楽しんでいただける工夫を多く準備してます。

写真も撮れるところも有りますので、来館の折りはカメラを持参ください。

このブログでは、チョット日を置いてpart1 と Part2 の2回に分けて紹介します。

part1では主に展示品の紹介。

Part2では主に体験コーナーの紹介です。

また関連行事として、

★「展示説明会」

★実験考古学「火越し体験」 毎週水曜日

★石器を作ろう!「石包丁と打製石器を作る」 7月23日(日) 8月5日(土)

★アニメ映画会「火の鳥・黎明編」全4話 7月30日(日)

★まちなか博士サポート講座「美濃の弥生時代」 8月13日(日)

などの行事がが行われますが、詳しくは岐阜市歴史博物館へ問い合わせを.......

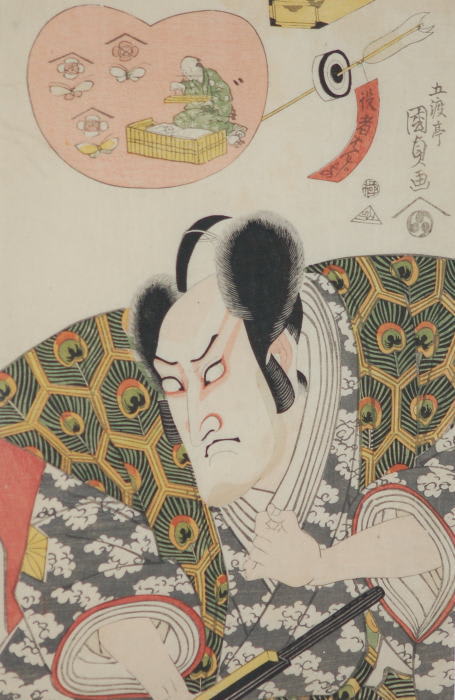

特別展開催時は恒例により関係者によるテープカット等が行われました。

招待客の皆さんが場内を見学。

ゆっくり見学をされてました。

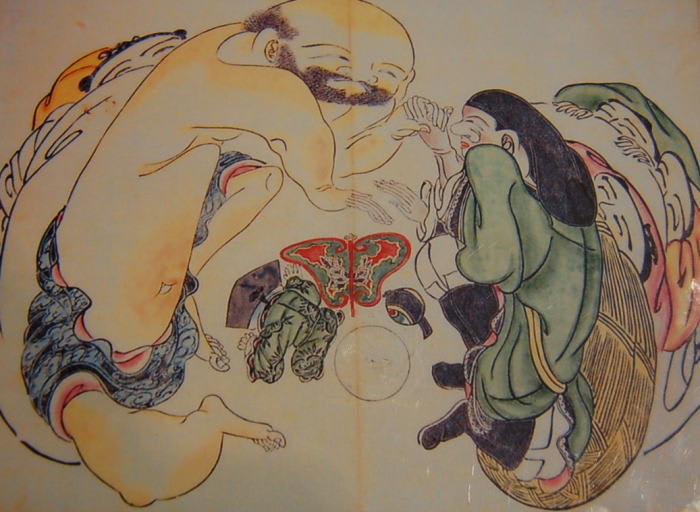

竪穴住居の柱に使われていたものですが、切り口を見ると

石器時代なのに鉄の斧で切ってあるとか?

米作のために実際使われていた鍬。

臼とセットで籾殻を取るために使われていた杵。

遺跡から出土した壷。

part2 体験コーナーの紹介は、近い内にアップします。乞うご期待!!

アスカと花と散策