京都市に本社がある京都バス。嵐山地区と洛北及び大原の方面を運行している民間のバス事業です。この会社、どういうわけか早朝や土曜休日に片道一回しか走らない、以前でいう「免許維持路線」がかなりあります。

京都市の西部、嵯峨野の近くを右京区と西京区との境目を流れる桂川の左岸堤防を罧原(ふしはら)堤防。ここを土曜休日の夜に片道一回だけ路線バスが走ります。これが今回記事にした、苔寺停留所発→罧原堤防経由有栖川停留所ゆき。

運行経路は下図の通り。(画像は全てクリックで拡大)

苔寺停留所を発車して松尾大社停留所までは他の系統と同じ経路ですが、ここで右折し松尾橋を渡って左折、ここから下嵯峨停留所までが土曜休日に片道一回だけ走る区間です。

有栖川停留所に京都バス嵐山営業所があり、かつては平日でも昼間でもこの罧原堤防経由の出入庫系統がありましたが、今は土曜休日の夜に一回だけ。しかも苔寺発が近年まで21時台で大変乗りにくいダイヤでした。しかし2年前の改正で苔寺発が20:14発に。これだったら、その後京都駅まで出て帰宅できる時間ですので今年の5月、機会を見つけて乗って来ました。

苔寺停留所発は20時14分発。これは四条河原町発19時13発の63号系統の折り返しとなるわけで、これに乗れば目的の有栖川行きに乗れますが、これではいくらなんでも慌しい。そこで早めに阪急嵐山に着いて、一本早い苔寺行きに乗って有栖川行きを待ちました。

停留所付近の散策も夜で早々に切り上げ、ひたすらバスを待つ。やがてエンジンの音がして目指すバスがやってきました。時間通り20時12分到着。

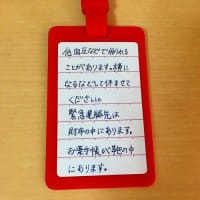

これが見たかった。行き先方向幕。一週間で二回、一年で120回ほどしか表示されない方向幕です。

幕の拡大。「罧原堤防 有栖川」とありますが、罧原堤防という停留所はありません。経由する道路のことです。

折り返し時間は2分間。実質1分少々しかなく、画像はこれだけです。そもそも闇の中で他に写真になるものはありません。

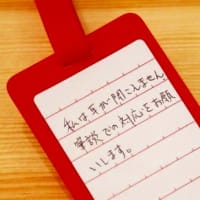

乗り込むと車内点検を始めた運転士が、

運:「フシハラ経由有栖川行きです」

私:「いやこれを待っていたんですよ」

運:「そうですか。それは」

左側一番前の席(俗称ヲタ席)に座り、少し会話をして、運転士が無線を取ると、

運:「苔寺発車しまーす」

で発車。次の松尾小学校停留所までは道が狭く、バス同士の行き違いができないので、この区間に入る前に無線交信を行います。

乗客は当然ながら私一人。この先他にお客さんが乗る可能性はまずありません。松尾大社で右折。ここからは京都バスとしては初めて乗る区間です。阪急の踏切を渡り、松尾橋で桂川を渡り左折。ここからが罧原堤防で、路線バスはこの系統しか走らない区間で、途中に京都嵯峨芸術大学前停留所20時20分発があるものの、幅の広い堤防の片隅に停留所標識が置かれていました。

初乗車で気持ちが踊った罧原堤防の区間も3分弱で下嵯峨へ。ここで角度にして150度ほどの鋭角右折で三条通りへ。ここからは通常の区間で有栖川停留所へは所定よりも1分早い20時24分に到着しました。降りる時に運転士にお礼を述べ、所定11分、正味10分の目的もこれで終わりました。

今週末に京都バス嵐山地区のダイヤ改正があり、この系統は苔寺21時台の発車となり、また乗れない系統となってしまいます。京都で一泊すれば乗れますけどね。

***

罧原堤防とは、桂川(保津川・大堰川)の流れが山間部を抜け、平野に入って流れが右に曲がり、東岸は古来から水害が多く発生しており、そこに築かれた堤防が罧原堤(罧原堤防)です。堤防は秦氏の時代まで遡り、その後何度か強化され、堤防に植えた桜で春には花見のスポットとなっています。

お約束どおり、「京都ネタ」と言うことで、釣られてみました。

しかし、話題が、パスと言うことで、絡みづらいです。

でも、この時間に、バスに乗って見えて、お帰りは、新幹線でしょうか?

気になってしまいます・・・。

バスの話で絡みにくく、すいません。

バス、鉄道は好きなものでして。

ちなみに車両ではなく、路線・運行派です。

お帰りは普段と同じ、在来線です。

この日は、有栖川で待つほどもなく京都市営バス11系統が来て、四条烏丸乗換えで京都駅へ。

京都駅21時30発のコースで帰還でした。

と言いながら、実際に大原に行ったのは高校時代の1回きりなんですが。

あの頃、京都や奈良の寺院を訪ねては朱印をいただくというのを趣味にしている友達がいて、自分もそれにつられて季節ごとに出かけていました(さすがに高校生の分際で頻繁にというわけにはいきませんから)。

あの時もらった朱印、今どこに行ってしまったのだろう?

懐かしくなって京都のバス(京都バスと京都市交通局)のサイトを久しぶりに開いてみました。

あの頃、市バスも大原に乗り入れていたはずです。確か四条烏丸行きだったかと。

でも今は京都バスだけですね。京都駅行きが20分おきに運転ですが最終が19時代というのはやはり観光客をかなり意識したダイヤなのでしょうか。

そんな若い方で御朱印帳片手に廻られる方がいらっしゃるのですか。

時々見かけますけど、信心深い方だなと思います。

大原から京都駅行き最終は、19時台どころか19時00分発が最終ですね。

ちなみに京都バスと京都市営バスは、東京と同じく最終便は方向幕を赤く照らします。

その大原19時00分発京都行きも、赤ランプバスです。

さらに折り返し京都駅20時15分発で大原まで行きます。

観光の方は、京都駅直通と地下鉄の国際会館駅へ行く19系統に分散されますね。

市内中心部の混雑を避ける為に、地下鉄経由で国際会館乗り換えを薦めていますが、やはり乗り換えの無い方を選ばれるようで、国際会館発着の19系統は、前回ダイヤ改正で減らされてしまいました。

まもなく紅葉の季節です。

時刻表の上で増発を行うのは、国際会館~大原間の19系統だけです。

しかし京都駅発着の17系統も続行便が出ることがあります。

ところで大原には罧原堤防以上の稀な系統があります。

宜しければこちらをご覧頂けると嬉しいです。

2008年12月3日投稿:寂光院道経由・一週間に片道一回だけ通るバス

京都市は戦前に続き戦後も、1949年(昭和24年)から1957年にかけて周辺町村を編入して市域を広げております。

大原も1949年編入地域で、これらの編入地域に市営バスを順次運行させ、一部は中心部乗り入れを行っていました。

その一つが、廃止時点では四条烏丸発着で大原まで行っていた62系統。

1981年の地下鉄烏丸線開通で、北大路バスターミナル発着の北6系統に再編されました。

その後は一時期、北6系統が四条烏丸発着となりましたが、数年後に北大路BT発着に戻り、1997年に洛北地域の市バス路線のうち、北4・北5・北6系統を京都バスに移管させ、大原への市営バスは無くなりました。

ちなみに大原のバス発着場は、京都バスと市営バスとでは場所が違っていました。

市営バスの大原は、京都バスの大原から南へ100mのところでした。

朱印は、私たちの場合は宗派に関係なく寺院ならどこでもという感じで、信心深さとは無縁でした(笑)

駅のスタンプラリーとかと同じ感覚だったように思います(失礼な話ですが)。お金を払って書いていただく点が違いますけど。

>ちなみに京都バスと京都市営バスは、東京と同じく最終便は方向幕を赤く照らします。

東京の場合、最終1本前は緑色ですね。これはあんまり意味のある習慣とは思えませんが、伝統としてあるようです。

国際会館乗り換えは、大阪など近距離あるいは私鉄へ乗り継ぐ人にはいいかも知れませんが、遠方から来た人には厳しいと思います。

>寂光院道経由・一週間に片道一回だけ通るバス

写真を含めじっくり見させていただきましたが、凄い田舎道というか、細い山道ですね。

名古屋だとこういう場所はもうないのではないでしょうか。昔は志段味方面に向かう国鉄バスに乗るとこんなところを通りましたが、道路整備が進んだり、路線をばっさり廃止にしたりで、すっかり姿を消したように思います。

>京都市営バスの大原乗り入れ廃止

そんなに前に撤退していたんですか。

名古屋だと、逆にJRバスや名鉄バスが撤退して市バスが引き受けという例がありますね。

京都のバスは名古屋並に関心があるものでして、ついイランことまで書いてしまう・・・。

緑ランプですけど、これは京都市営バスでもやっております。終前と言うこともありますね。

京都バスは緑ランプは見た記憶が無いのでやっていないのでは。

京都の狭隘区間ネタは書く書くと言っておきながら、もう2年サボっています。

名古屋に狭隘区間が少ないのは、やっぱり俗に言う「道路事情がいい」からなのでしょうか。

名古屋の事情に慣れて、東京や京都のバスに乗ると、「なんでこんなに狭いのにバス走るの?」と思うことしばしばです。

大原など一部の京都市バス撤退は、地域毎の経営統合があるそうです。

洛北地区の他、山科区と伏見区醍醐地区にはかつて京都市バスが運行していましたが、こちらはそっくり京阪バスに移管されました。

名古屋の例はむしろ特殊で、民営バスには人気が無かったというところがあるのでは。例えば敬老パスで乗れないとか。京都のこれら地域毎の移管地区は、敬老パスで民間バスに乗れます。

あと、京都市バスの地下鉄東西線開業以前の路線図もブログに掲載しています。たしかに大原や岩倉方面に市バスが通っていたことがあるんですね。(ちなみに自分は高校生のバスヲタです。)

PS.京阪バスの山科営業所管内には狭いところを走るバスは山ほどあります。一度見に来てみては?

有栖川行きの入庫臨時便では、比叡山線の入庫がまず該当しますね。

二年前は、嵐山パークウェイの90系統の入庫系統で、阪急嵐山発嵐山行きというバスがありました。

目と鼻の先やん。

聞けば秋の交通帰省で、例の狭隘区間を通すために「路線バス」として運行させるのだそうで。

「回送」では一方通行の「路線バスを除く」にならないのでしょうか。

大原・岩倉方面の市営バスですけど、先ほどのコメントに書いた狐坂経由の出入庫系統は、元は市営バスの北4系統が通っていました。

運賃で国際会議場近くの宝ヶ池公園北口まで均一区間なのはその名残です。

京阪バスの山科は、数は多くないけど乗りに行きました。

そもそも大宅の山科営業所の前後が結構狭いですね。