池田清彦の「38億年 生物進化の旅」の感想です。全部読むなんて時間の無駄にもほどがあるので6章から後しか読んでいません。それでも著者の駄目さ加減は十二分に伝わりましたけど。しかし、文章を書くということもそれを評するということもそれをする人間の頭の出来を知らしめますねぇ。今回は氏のクジラに関する発言を取り上げます。

(以下引用)

P177

約5000万年前といえば始新世の前期だが、その後の始新世中期に生息していたバシロサウルスというムカシクジラ(原鯨亜目)をみると、もはや肢は無くなっている。どうやらクジラの肢は、徐々にというよりは、相当急激に無くなったようである。

P212

たとえば5000万年ほど前のクジラには肢があった。では肢のあるクジラが肢のないクジラへどのように進化していくかを考えてみよう。陸に住んでいる肢のあるクジラに肢が縮まるような変異は明らかに適応的でないはずだ。だから受動的な適応しか許されなければ、陸棲の肢のあるクジラが陸棲のまま肢のない方向へ進化することはあり得ない。肢のあるクジラが海の中へ進出して、突然変異で肢がなくなるまで、あっぷあっぷしながら生き続けていることなどはさらにありえない。大きな形態変化の結果、肢が縮んでしまい、陸で生活するより海で生活するほうが生きやすくなったので、海に入ったに違いないのだ。

(引用終わり)

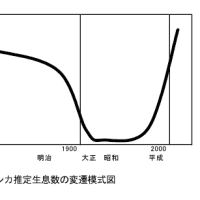

……バカじゃない?クジラの先祖って後ろ足がヒレ化して、それがまた尾びれの進化に伴い徐々に縮小していっているんですけど。P176で古いクジラの例としてアンブロケタスを出しているのに何を言ってるんですか。アンブロケタスの復元図を見れば後ろ足がひれ状に変化しているのがわかるはずですが。それ以前の問題としてクジラの祖先は水辺に生息していた4足動物なんですが。「日本の哺乳類学③水生哺乳類」加藤秀弘編のP26にはクジラの系統を示す図があります。これを見ると徐々に肢が縮小していって、かわりに尾びれが発達してきたことがわかります。

結局、池田氏の言っているようなことはクジラの進化に関する文献を複数当たっていればとても言えないんですね。比較対象もなしに急激に起こったに違いないなんて断言しているのもアウト。そもそも比較しなければそれが早いのか遅いのかもわからないのに勝手に急激に起こったと決めつけています。急激に起こったと言うのはいいけど、それは何を基準に決めたんだ?って話ですよ。この手の話は対象の他に比較としてアウトグループを設定することくらいは知っていてもおかしくはないんですけど。

参考文献

「日本の哺乳類学③水生哺乳類」加藤秀弘編

「ありえない!?生物進化論」 北村雄一著

追記

2年ほど前に後ろ足のひれが発達したクジラの化石が見つかっています。池田氏は調べる気はないでしょうが。

クジラの進化系統図に新たな一枚が追加された

(以下引用)

P177

約5000万年前といえば始新世の前期だが、その後の始新世中期に生息していたバシロサウルスというムカシクジラ(原鯨亜目)をみると、もはや肢は無くなっている。どうやらクジラの肢は、徐々にというよりは、相当急激に無くなったようである。

P212

たとえば5000万年ほど前のクジラには肢があった。では肢のあるクジラが肢のないクジラへどのように進化していくかを考えてみよう。陸に住んでいる肢のあるクジラに肢が縮まるような変異は明らかに適応的でないはずだ。だから受動的な適応しか許されなければ、陸棲の肢のあるクジラが陸棲のまま肢のない方向へ進化することはあり得ない。肢のあるクジラが海の中へ進出して、突然変異で肢がなくなるまで、あっぷあっぷしながら生き続けていることなどはさらにありえない。大きな形態変化の結果、肢が縮んでしまい、陸で生活するより海で生活するほうが生きやすくなったので、海に入ったに違いないのだ。

(引用終わり)

……バカじゃない?クジラの先祖って後ろ足がヒレ化して、それがまた尾びれの進化に伴い徐々に縮小していっているんですけど。P176で古いクジラの例としてアンブロケタスを出しているのに何を言ってるんですか。アンブロケタスの復元図を見れば後ろ足がひれ状に変化しているのがわかるはずですが。それ以前の問題としてクジラの祖先は水辺に生息していた4足動物なんですが。「日本の哺乳類学③水生哺乳類」加藤秀弘編のP26にはクジラの系統を示す図があります。これを見ると徐々に肢が縮小していって、かわりに尾びれが発達してきたことがわかります。

結局、池田氏の言っているようなことはクジラの進化に関する文献を複数当たっていればとても言えないんですね。比較対象もなしに急激に起こったに違いないなんて断言しているのもアウト。そもそも比較しなければそれが早いのか遅いのかもわからないのに勝手に急激に起こったと決めつけています。急激に起こったと言うのはいいけど、それは何を基準に決めたんだ?って話ですよ。この手の話は対象の他に比較としてアウトグループを設定することくらいは知っていてもおかしくはないんですけど。

参考文献

「日本の哺乳類学③水生哺乳類」加藤秀弘編

「ありえない!?生物進化論」 北村雄一著

追記

2年ほど前に後ろ足のひれが発達したクジラの化石が見つかっています。池田氏は調べる気はないでしょうが。

クジラの進化系統図に新たな一枚が追加された

突然足が短くなったとして、慌ててその動物が海に飛び込んだとして、呼吸器も行動も元のままだったらどうやって水中で暮らして行くんだろう…?

クジラネタは斎藤成也先生も最新の著作で触れてらっしゃいましたが、やはり跳躍説を仮定していて、あららという感じでした。もしまだお読みになっていないならお勧めします(勉強になるてんもたくさんあります)。

>クジラネタは斎藤成也先生も最新の著作で触れてらっしゃいましたが、やはり跳躍説を仮定していて、あららという感じでした。もしまだお読みになっていないならお勧めします(勉強になるてんもたくさんあります)。

是非読みたいので、できれば書名を教えていただけませんか?

何だか、陸棲動物には必ず足があることを大前提にして論理展開してますけど、これを読んで、「じゃあ、ヘビは?」とか聞いたらダメなんだろうな。やっぱり。

>何だか、陸棲動物には必ず足があることを大前提にして論理展開してますけど、これを読んで、「じゃあ、ヘビは?」とか聞いたらダメなんだろうな。やっぱり。

それは彼が返答に詰まって何も言えなくなると思われ。

斎藤先生の本は"自然淘汰論から中立進化論へ"です。斎藤先生はダーウィン主義批判としてではなく、自説の一部として有望な怪物を取り上げてらっしゃるので単なる否定派とは一線を画している印象です(変なフォローになってしまった…)。

ええ。この本の中でもたびたび登場します。もはや池田メソッドと言ってもいいかもしれませんね。

本の名前ありがとうございます。アマゾンの書評でも芳しくないですね。時間ができたら読みます。

この戦略では、はっきり結論を言わないから、判断基準を持たない読者の場合は、自力で結論に至ったように錯覚してしまう。だから、読者からすれば、そこに矛盾があっても、その矛盾は結論を出した自分自身に由来するものだと感じているので、「じゃあ、ヘビは?」などという素朴な疑問を追及しようとは思わないでしょう。

仮に、「じゃあ、ヘビは?」と聞いたら、自分の知識の範囲で出来るだけ正確に答えようとするか、知識が無ければ正直に「わからない」と答えるのが誠実な人間の対応でしょうけれど、池田氏の場合は、知識が有っても無くてもオレ様解釈を得意げに語るような気がします。

十二分にあり得る可能性ですね。そこで客観的に見て墓穴を掘っていくわけですが、大学の講義程度ならなんとかごまかしているんでしょう。

もっとも彼は自分のかなわない相手を避ける嗅覚はそれなりですから、論破されそうな相手がいるところには近づかないでしょう。

また遊びにきます。

ありがとうございます。

どうもありがとうございます。励みにしてこれからも質の高い情報を伝えていきたいです。