国譲り神話で建御名方命は、天孫族のタケミカズチと勝負し、投げ飛ばされて諏訪の地に逃げ延びられた。諏訪大社のお祭神が建御名方命であることは著名であるが、出雲でも建御名方命を祀る神社が在る。それが鳥屋神社で、神紋も諏訪大社と同じ梶の葉である。延喜式神名帳には「鳥屋社」とあり、古い時代から当地に鎮座されているようだ。

過日その鳥屋神社に参拝した。すると境内の奥まった処の「社日塔」で祭りがあった様子。何やらアニミズムの匂いが芬々する。

社日塔の前には注連縄が張られ、その社日塔には稲穂と榊が注連縄にてまかれている。見るからに最近祀りがあったようだ。

社日とは産土神(うぶすなかみ・生まれた土地の守護神)を祀る日で、春分と秋分に最も近い戊(つちのえ)の日が社日とされる。産土神に参拝し、春には五穀豊穣を祈願。秋はその収穫に感謝する。

以下、Wiki Pediaによる。古代中国で、社日の「社」は土の神を指しており、その「社」を祀る祝日であった。これが日本に伝わり、土地神や田の神、山ノ神信仰と結びついたと云われている。しかしその時期について、言及する資料には出会っていない。

「社日」について検索中に、AERAdot.の次の一文が眼に入った。“中国雲南省の少数民族白(ペー)族は、「本主(ベンチウ)神」と呼ばれる神を信仰する農耕民である。白族は漢民族の道教・儒教・仏教等々を取り込み、「本主神」を本主廟に、さまざまな外来の神とともに祀ってきたといわれ、外来の宗教を取り込んで混ぜ合わせながら、古い信仰や神々も祀り続けて来た日本の寺社信仰形態と似ているといわれている“・・・とある。

つまり、日本も古来からのアニミズムと習合したのが、社日の祀りにほかならないことになる。・・・こんな祀りが粛々と行われているのが、なんとなく嬉しい。

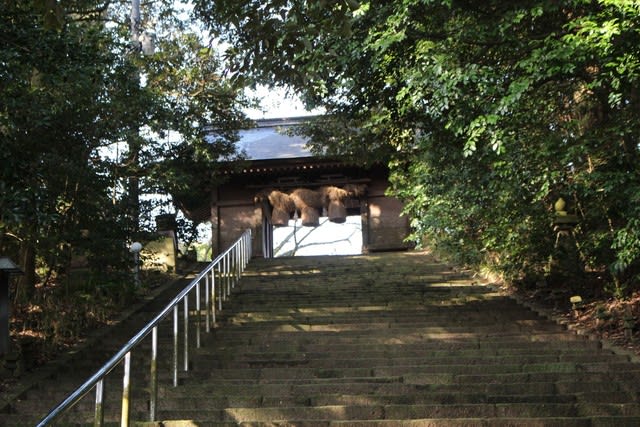

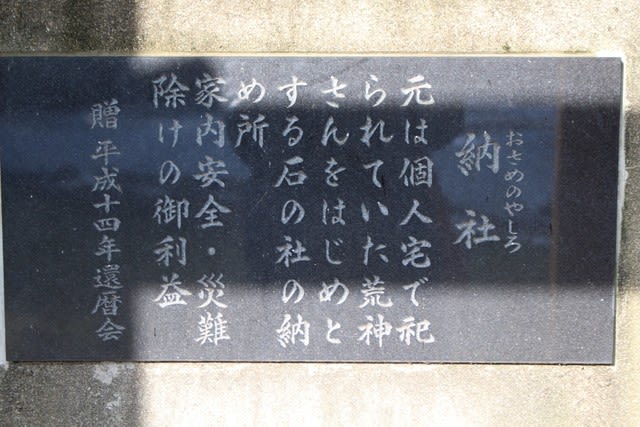

鳥屋神社と建御名方命については、上掲の写真に説明されている。参道を入ると、写真の社号標がすぐに目に入る。所在地は下を参照願いたい。

<以上>