<続き>

古墳時代の4箇所の遺跡・古墳から出土した遺物である。先ず妙見山40号墳出土遺物である。以下、3葉の写真である。

以下、1葉づつの写真で順に鴨遺跡、音羽石穴支群8号墳・9号墳、弘川葭本(ひろかわよしもと)遺跡1号墳の出土遺物である。

古墳時代の出土品紹介は今回で終わり、次回は時代を遡り縄文期・弥生期の展示品を紹介する。

<続く>

<続き>

古墳時代の4箇所の遺跡・古墳から出土した遺物である。先ず妙見山40号墳出土遺物である。以下、3葉の写真である。

以下、1葉づつの写真で順に鴨遺跡、音羽石穴支群8号墳・9号墳、弘川葭本(ひろかわよしもと)遺跡1号墳の出土遺物である。

古墳時代の出土品紹介は今回で終わり、次回は時代を遡り縄文期・弥生期の展示品を紹介する。

<続く>

今回から数回に渡り、高島歴史民俗資料館の展示品を紹介する。過去に、鴨稲荷山古墳と出土遺物(ココ参照)について紹介しているので、それについては省略する。

鴨稲荷山古墳出土品と並び著名な出土品は、柄と剣身が一体で鋳造された一鋳式銅剣である。オルドス形銅剣とも云われている。以下、Wikipediaから転用して説明する。

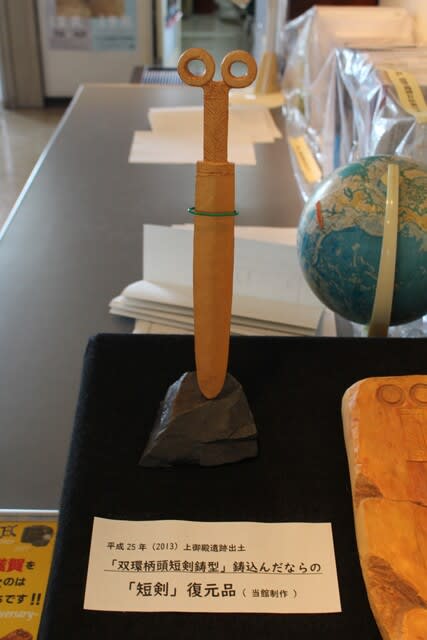

上御殿遺跡から日本国内初となる「双環柄頭短剣」(そうかんつかがしらたんけん)の鋳型が出土した。埋設された時期については、確定的に何時だと断定しきれないようである。以下、Wikipediaによる。

”双環柄頭短剣の石製鋳型は、共伴遺物のない単独出土であり、時代・時期を決めるのは難しい。 出土状況から縄文時代中期末から古墳時代中期までの間のものであることがわかる。 オルドス青銅短剣を参考にしているとした場合、双環が独立している点で、双環が上部で繋がらないオルドス出土の町田分類 VI型式C式のような銅剣を見本にしたと考えられ、戦国時代前期(紀元前5世紀から紀元前4世紀半ば)以降となる。 柄の文様と銅鐸の文様との比較から弥生時代中期から後期初頃、未使用の鋳型が2個1対で出土する点からは弥生時代中期後葉、鋳型に彫り込まれた剣の剣身の形状や厚さから鉄剣あるいは鉄剣形銅剣に近い点および河道内から出土している最も古い土器から考えれば古墳時代前期になるといえる。 以上のことから時期の絞り込みを行うとすれば、弥生時代中期から古墳時代前期初頭のいずれかの時期といえる”・・・以上である。

個人的に感ずるのは、遼東半島付近から伝わってきたものと考えており、当地は縄文時代から古墳時代(次回以降紹介)にかけての先進地であったことが想定される。

以下、打下古墳と田中36号墳の出土品で、いずれも騎馬民族に繋がる遺物と思われる。

以下、田中36号墳の出土品である。

日本各地の古墳や遺跡から、この種の馬具や武具が出土する。総計でいかほどの量になるのか知識を持たないが、朝鮮半島から重層的に渡来した人々が存在した証であり、倭地の人々もそれを受け入れた証でもある。

<続く>

<続き>

漸く最終回を迎えることができた。今回は玉類を紹介する。時代は古墳時代前期から後期まで。写真の掲載は時代順を無視している。

玉と云えば我が出雲。玉作の花仙山の瑪瑙(メノウ)の主として勾玉は完成品や素材として全国各地、時として朝鮮半島南部に交易の品として運ばれた。

<了>

<続き>

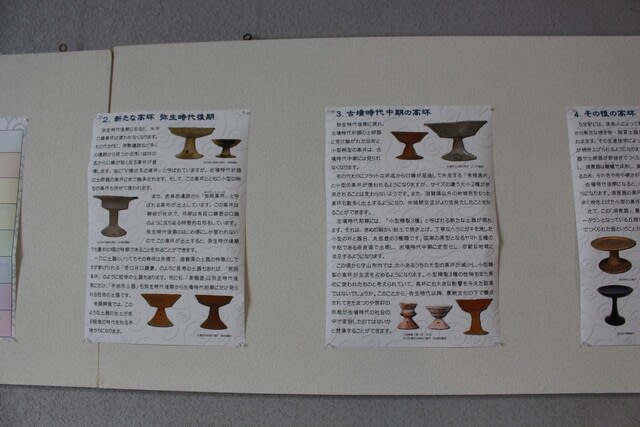

高坏の変遷とのテーマ展示があった。弥生から古墳時代にかけての高坏の変化が理解できる展示である。

日本の現代では高坏をほとんど見ないが、北タイでは今日でも目にすることができ、チェンマイ旧市街やサンカンペーンの現代工房でも継続して造られている。食卓の光景は古様を残しているとも云える。

<続く>

<再再開>

どーも、一つのことが続かない断ちで、他のことどもを挟みたくなる。またまた守山市立埋蔵文化財センター展示遺物に戻る。前回は木製品を紹介したが、今回も木製品を主体に紹介する。時代は弥生時代と古墳時代の出土遺物が混在しており、ご容赦願いたい。

弥生期や古墳時代の木製品をみていると、毎度感じることは現代でも通用しそうな品々である。木製の農耕具などは、戦前のそれと何ら変わらない印象である。してみれば、その鉋にも変化はなく、生産性も大きな違いはなかったとも考えるが如何であろうか。

<続く>