<続き>

前回記載の事を受けて、具体的にサンカンペーンの何処で出土したものか、4度目のチェンマイ大学人文学部陶磁資料室である。前触れもなく訪問したので、担当教授は不在であったが、人文学部のKuriansaku教授に対応して頂いた。先ずは謎の陶片と再会である。

先ず白化粧の可否確認であるが、胎土は白味を帯びた灰色であるが、断面を確認すると薄く白化粧されているようにも見えるが、顕微鏡がない限り確かなことは云えない。

次に肝心のサンカンペーンのどこから出土したのか?・・・教授に確認すると、下写真のリストを持ち出し、サンカンペーンと説明して頂いた。

リストの最上段に記載されているのは、C2/2559/3Qで陶片裏面の資料No,と同じである。そして白抜きで記載しているが、小さくて読みにくく申し訳ない。最初の白抜きは陶片の特徴が記載されている。その下に発見場所(出土地)がサンカンペーン・グループ オンタイ地区サンカンペーン郡チェンマイ県と記載されている。残念ながら具体的出土地が記載されていない。更に下の白抜き文字は保管場所と記載されている。

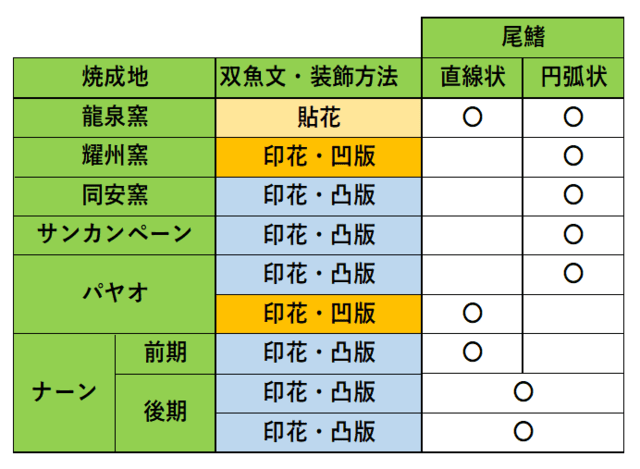

Kriansak教授に、サンカンペーンの具体的出土地を訪ねるも、自分には分からないとのこと。4度目の訪問であったがまたしても、具体的な場所は分らずしまいであった。しかし写真のように立派な陶片リストが存在している。北タイのどこかの窯から持ち込まれたとの疑念が無いわけではないが、北タイ陶磁の泰斗で英国人のショウ氏もその著作で、同様な陶片をサンカンぺーン?と記述されている。

このような陶片がサンカンペーンないしはサンカンペーン?として複数存在することは、サンカンペーンの蓋然性が高いとも思われる。

そうであれば、サンカンペーンの最大特徴である、重ね焼きのための口縁の釉剥ぎでは無い焼成技法が存在したことになり、サンカンペーン陶工の背景は幅広いものとなる。この系譜を遡れば、単に北タイでは収まり切れず、ランナー以外に繋がる可能性がある。話は飛ぶが、ラオスから出戻りの可能性が高い謎の大壺の一群がある。それは、サンカンペーンの当該陶片と似かよった装飾技法であり、謎は深まるばかりである。これらのことは、過去にも触れたが、いずれ再掲してみたい。それにしても北ベトナム、雲南の詳報が欲しいが、手繰り寄せられていない。

<了>