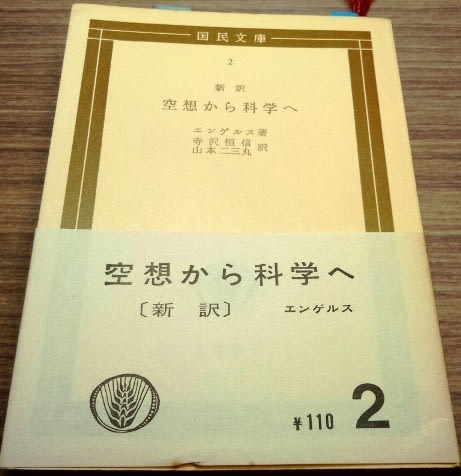

エンゲルス『空想から科学へ』(寺沢恒信他訳、大月書店、国民文庫、1968年4刷)を読んだ。

表紙の題名は『空想から科学へ』だが、扉および目次の表題は『空想から科学への社会主義の発展』となっていて、奥付はふたたび『空想から科学へ』に戻っている。

なんで『空想から科学へ』かというと、ホッブズ『リヴァイアサン』の解説の中で、誰かがエンゲルスのこの本がホッブズに言及していると紹介していたからである。中公バックス版<世界の名著>の永井道雄解説か、河出版<世界の大思想>の水田洋解説か、あるいは田中浩『ホッブズ』(岩波新書)だったかもしれない。

エンゲルスはホッブズに対してどんなことを言っているのだろうと、該当箇所を探したが、ロック、ルソーは出てくるが、ホッブズは出てこない。改めて、本文の前に付いた「序文」にも目を通すと、「1892年英語版序文」の中にホッブズへの言及があった。

エンゲルスはホッブズを唯物論者とみなしているが、エンゲルスによると、イギリスの唯物論は、「学者や教養ある俗人にだけ適当した哲学であると自称し、宗教はこれと違ってブルジョアジーをもふくめての無教養な大衆にとってはかなりよいものだと宣言した」という(39頁。「俗人」というのは意味が通らない。英語でいえば“common man”くらいではないか)。ぼくが読んだ範囲では、ホッブズにそのような記述はなかったように思う。ロックには、理性を有しない大衆には「聖書」を与えておくといった趣旨の記述があったように記憶するが・・・。

つづけてエンゲルスは、「唯物論は、ホッブズでは、国王の特権と全能との擁護者として登場し、絶対君主制にむかって、あの強健だが根性の悪い子供・・・すなわち人民を抑圧するように呼びかけた」という(同頁)。

ホッブズが主権者権力の絶対性を主張したことは間違いないが、それが君主の絶対性を唱えたものか、貴族制や民主制(議会)もふくめて一般的に主権者権力の絶対性を唱えたかについては議論がある。ホッブズのクロムウェルへの恭順を考えると、共和制の主権者でも、生命の保存を確保する主権者であれば認めるのではないか。

エンゲルスは、ホッブズを「絶対君主制の擁護者」として一刀両断だが、『ビヒモス』を読めば、ホッブズにそのように捉えられても仕方ない一面は確かにあった。少なくともホッブズが民衆による統治を想定していないことは間違いないし、何よりも、ホッブズには(上部構造と下部構造という言葉は出てきたが)、経済関係に関する記述はほとんどなかった。

ホッブズにとっては、人々の生命保存と平和のための(社会契約による)主権者権力の絶対性の確保が至上の命題であり、主権者の経済的な基盤には関心がなかったと思う。

ホッブズへの言及はここだけだった。しかし、イギリス革命(1640年代)から「名誉」革命を経て、フランス革命(思想)のイギリスへの逆流、チャーティスト運動、産業革命と工業労働者の登場、1848年以降の反動、恐慌の経験、1830年代以降続いた選挙法改正にいたるイギリスの歴史を、経済的背景から説明したこの「序文」は、教科書的な通史とは違って説得的だった(35~48頁)。

実は、ぼくが持っているこの『空想から科学へ』は、1969年にぼくが大学1年生の時に履修した「哲学B」(後期科目)のテキストか参考書に指定されたものである。訳者の寺沢恒信教授が担当だった。

そのときには序文など読まないで放ってあったのだが、今回はじめて「英語版序文」を読もうとしたところ、なんと、肝心の英語版序文の17頁から32頁までが落丁になっているではないか! かわりに33頁から48頁が重複している。工場制手工業(?)のなせる業か。いまさら交換を要求もできまい(不特定物売買における瑕疵担保責任の時効は何年だったか? 50年未満であることは間違いない)。

欠落した個所にホッブズへの言及がないことを祈るばかりである。

今回改めて本文も再読した。本文は3章に分かれていて(各章に表題はついていないが)、第1章は「空想的社会主義」、第2章は「弁証法」、第3章は「唯物史観ないし資本主義的生産様式」とでもいうべき内容である。

第1章は、今年になって、ダニエル・ゲラン『エロスの革命』(太平出版社)に収録されたフーリエ「新しい愛のかたち」で彼の私生活を知り、興味をもって再読した。エンゲルスは、サン・シモン、オーウェンにはそこそこ紙数を割いているが、フーリエは簡単にすまされている。

それでも、マルクス、エンゲルスが「空想的社会主義」者から多くの示唆を得ていたことがうかがえる。本書が『空想から科学へ』をテーマにしていることから当然かもしれないが、ヘーゲルよりもサン・シモン、オーウェンの思想と行動から大きな影響を受けたとさえ思える。

第2章は十分には理解できず、第3章はさらに理解困難だった。第3部こそ、マルクスによって社会主義が科学になったことを論証する重要部分なのだが。

ソビエト連邦その他ほとんどの社会主義国が崩壊した今となっては、マルクスの夢見たコミュニズムも「ユートピア」のように見える。

大学1年生の時の「哲学」の残りの半分「哲学A」(前期科目)は、戸塚七郎助教授(当時)の担当だった。

こちらのテキストは、先生が訳したプラトン『ソクラテスの弁明』(旺文社文庫、1969年)だった。1969年、まさにぼくが大学に入学した年に初版が出ている。

この本もあまり熱心に勉強した形跡はない。

ホッブズの自然状態が、ギリシアのエピクロスの「自然状態」論とほぼ同じ内容であることを田中浩『ホッブズ』で知り、エピクロスの邦訳を探したところ、岩波文庫と筑摩書房「世界人生論全集」のなかにエピクロスが入っていた。そして筑摩のエピクロスの訳者が戸塚教授だった。

そうと知っていたら、若い時にもっと勉強をしておけばよかったと反省するが、もう間に合わない。「人生の短さ」を痛感する。現役の教師時代に20年間、夜間部の授業を担当したが、時おりぼくと同年代だったり、ぼくより年長の学生がいた。彼ら(彼女ら)が大へんに勉強熱心なことに感心したが、今になって彼らの向学心が分かるような気がする。

ぼくだって、可能なら今こそ寺沢先生や戸塚先生の授業を受けたいと思う。

ちなみに、この旺文社文庫に挟まれた栞には、「書を読んで考えないのは、食べて消化しないのと同じである」というエドマンド・バークの言葉が書いてあった(上の写真)。読書はしているが、消化不良の感がつきまとっているぼくには耳の痛い言葉である。こんなところでバークに出会うとは。

2021年9月28日 記