今年のメトの夏のイベントはかなりスケール・ダウンしてしまったサマー・リサイタルと、

8/29から10日間にわたって行われるリンカーン・センターのプラザのスペースを利用し、

野外の大スクリーンでHDの映像を鑑賞するという、サマー・HD・フェスティバル。

ライブ・イン・HDの企画が2006-7年シーズンに始まって以来、

上演された演目は余裕で10を越えているので、

サマー・フェスティバルで上演される10本というのは、メトが出来に自信を持っている10作品とも言えるかもしれません。

『連隊の娘』、『ロミオとジュリエット』、『エフゲニ・オネーギン』、

『マクベス』、『セヴィリヤの理髪師』、『ピーター・グライムス』、

『ラ・ボエーム』、『オルフェオとエウリディーチェ』、『三部作』、『蝶々夫人』というラインアップの中で、

私が今回一本だけ鑑賞に選んだのは『三部作』。

しかも、今回のサマー・フェスティバルでは、

毎夜上映前に、演目についてのレクチャーが行われ、

これに参加した人はVIP席で鑑賞できるという特典付き。

テレビで放送された際の映像を録画し何度も観尽くした自家製DVDでなく、

大きいスクリーンと良い音響で、オリジナル・コピーの

フリットリの修道女アンジェリカをVIP席で聴くざんす!!

この週末はアメリカではレイバー・デイの三連休。

9月の三連休にわざわざオペラを見る、しかも、レクチャーにまで足を運ぶ物好きはそうはいないだろう、、

と思っていたら、そんな物好きがたくさんいるのがNY! つくづく恐ろしい、ヘッズ・パワー満開の街です。

レクチャーでは、レナータ・スコットが三作全部のソプラノ役を歌って話題となった

1981年のメトの公演の映像を教材に使用し、

いかに三部作の各作品、すなわち、『外套』、『修道女アンジェリカ』、『ジャンニ・スキッキ』の持ち味が違うか、

よって、三作全部を通しで歌うのがどれほど大変か、ということを検証しました。

2006-7年シーズンの公演(2007年4月28日)がHD上映された時には、

まだビヴァリー・シルズが存命で、HD時のゲストが彼女でした。

彼女もまた三作すべてのソプラノ・ロールを歌ったことがあるそうで、

ホストのマーガレットとの対話の中で、

”一体なんてことに手を染めてしまったのかしら?”と一瞬後悔した、と語っている映像がレクチャーで紹介されました。

このインタビューの部分は公演日当日のオリジナルの上映では存在していた映像なのですが、

残念ながら、今再上映用に出回っているコピーではカットされているものが多いようです。

この公演では、ソプラノではなく、メゾのステファニー・ブライスが、三作全てに登場し、

芸幅の広いところを見せて大健闘していたのですが、

2009-10年新シーズンの『三部作』では、ブライスが三役で再登場するのに加え、

パトリシア・ラセットがソプラノ三役を歌うという、ダブル三役になります。

ラセットは芝居の上手さに定評がある上、ドラマティコから軽めのリリコまで、

両端を少しストレッチしなければいけないかもしれませんが、

きちんとカバー出来そうな予感があるので、本当に楽しみです。

(多分、今の彼女だと、アンジェリカが一番良い出来になるのではないかと予想しますが。)

今回のレポートは、『三部作』ですから、三作全部についてコメントするのがフェアですし、

実際、『ジャンニ・スキッキ』はアメリカ的なドタバタに割り切った演出と

出演者同士のケミストリーが功を奏して、大変良い出来栄えなのですが、

私はもともと全くフェアな人間ではないゆえ、今日はもう個人的な趣味全開で、

『修道女アンジェリカ』のことのみ、話させていただきます。

といいますか、もう当HDは、この『修道女アンジェリカ』のみで十分元がとれる出来でして、

『ジャン二・スキッキ』はさらにおまけで大ボーナスをもらったような、ラッキー!な気分になる位です。

1981年のスコットのアンジェリカも迫真の歌唱と演技で圧倒されるのですが、

ラストの場面で目をひんむいて歌う様子は、演出のせいもあるのですが、

完全に自己完結していて、アンジェリカの頭の中でことのすべてが進行しているような印象を持ちます。

レクチャーで、さらに紹介されたのはやはりオリジナルの上映日には存在し、

最近のコピーではカットされることの多い、レヴァインと演出家のジャック・オブライエンの対話。

ここで、レヴァインはもしかするとこの日体調が悪かったのか、

あるいは虫の居所が悪かったのか、はたまたオブライエンのことが個人的にあまり好きでないのか、

気を使って会話をすすめるオブライエンに対し、

慇懃な中に意地悪な言葉が混じっていたりして、

まるで生理中の女のような感じの悪さでもって受け答えしているのが笑えます。

しかし、会話の内容は実に興味深く、二人がこの作品の中で、

”奇跡”ということに非常に重点を置いて演出、演奏していることがよくわかります。

そして、彼ら二人の方向性が一致してこそ、そして、それをふまえ、

歌で表現しきったフリットリの力があってこそ、のあの公演だったのだ、と実感させられます。

オブライエンの演出は、『修道女アンジェリカ』のみならず、全三作品を通じ、

本当に良い出来なのですが、特に『修道女アンジェリカ』は素晴らしい。

スコットが歌ったときのようなアンジェリカの死に際の空想事のような奇跡ではなく、

本当に奇跡を現出させる手法をとった、そこにこの演出の素晴らしさがあります。

この演出を見て、”子供みたい””稚拙だ”という方とは、私、お友達になれないし、

友達でそういう人がいたら、今すぐ絶交です。

実際、スカラの演出を見ると、ここをかっこよくスマートにまとめてしまったがために、

いかにドラマとしての効果が薄れてしまっているかがわかります。

ここは絶対にべたべたで行かなければならない。

べたと言われることを恐れず、真正面からこの場面に取り組んだオブライエンは偉いのです。

わけありで修道院に放り込まれた良家のお嬢、アンジェリカ。

(このわけというのはオペラの中では詳しくは語られませんが、

話の流れから、おそらく道ならぬ恋に落ち、子供を産み落としたと推測されます。)

7年もの間、親族から音沙汰がなく、子供の身を案じ続けたアンジェリカのもとに、

ついに叔母があらわれます。

家の名誉を汚した姪を許せない叔母。許しの心を持たない叔母に怒りを抑えきれない姪。

決して本来は冷たい人ではないが、姪を許せず頑なになる叔母をステファニー・ブライスが好演しています。

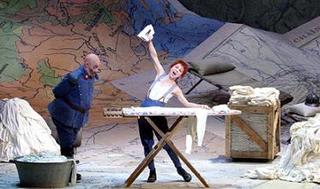

(二枚目の写真で、黒いドレスを着ているのがブライス。)

彼女はザジックに続く世代として期待されているメゾで、その大柄な体躯から出る、

高音に特徴のある声はすぐに彼女のそれとわかります。

アンジェリカの亡くなった両親(つまり叔母のきょうだいにあたる)の遺言どおり、

アンジェリカの妹の結婚に伴い、財産の均等分与を行った叔母は、その書類に署名をさせるため、

修道院に来たのですが、アンジェリカとの会話のうちに、

アンジェリカの息子が重い病に倒れ、亡くなったことを打ち明けざるを得なくなります。

この作品の中で独立した部分としては一番良く知られたアリア”母もなく Senza mamma"が歌われるのはこの場面です。

その後、子供の元に行きたい、という思いに捕われるアンジェリカは

死への誘惑にかられ、ずっと密かに育て続けてきた毒草で自らの命を絶ちます。

キリスト教において、自殺とは最も忌まわしい行為の一つであり、

自殺した人は天国には行けない、と言われています。

死の苦しみの中で、地獄に落ちる恐怖と激しい後悔に襲われるアンジェリカ。

しかし、そこに一条の光が差して、、、

というのがこの作品のあらすじです。

特別複雑なプロットがあるわけでもないですし、またメロディーも同じ旋律が何度も何度も登場したりします。

しかし、作品がすすむにつれ、その同じ旋律がそれぞれの個所で微妙に違った意味と、色合いを持っていく。

ここにこの作品の演奏の難しさがあると思います。

しかし、このHDのフリットリのような素晴らしい歌唱を得ると、

本当に見ているこちらまで魂が浄化されるような気がして、

間違いなくプッチーニ的オペラでありながら、宗教曲のような効用のある、不思議な作品です。

アンジェリカのパートは猛烈な高音はない代わりに、要所要所にトリッキーな音が多く、

”母もなく”のラストの音、その後すぐのシスターとの重唱の最後のAh, lodiam!(さあ、聖母を讃えましょう)の部分、

それから、さらにその後の、”シスター・アンジェリカはいつもよく効く花の調合を知っている”以降の、

低音から大きく高音に上がる部分など、例をあげるとキリがないです。

あらためて、リブレットとこの映像を付け合せると、

オブライエンがほとんど忠実にト書きを視覚化していることがわかり、驚かされますが、

(そして、ト書きにはっきりと、”奇跡が始まる”という一文もあります!)

たった一つだけ、それを大胆に踏み越えた個所があって、

それは”母もなく”をフリットリが歌い終わった直後です。

シスター・ジェノヴィエッファとシスターたちの”聖母様はあなたの祈りを聞き届けられました”云々という言葉から、

パタパタパタパタ、、という音がしてシスターたちが姿を消すまで。

ト書きでは、現実に起こったことなのか、アンジェリカの頭の中でのことなのか、

はっきりさせないような形にしているのですが、

オブライエンはここを思いきって、アンジェリカが天からの言葉を授かる場面として、

まるで幻のように演出します。

上のシスター・ジェノヴィエッファとシスターたちの言葉に続いて、

アンジェリカが"La grazia e discesa dal cielo (天から恵みが下った)”と歌いだす個所がありますが、

ここのフリットリの表情は必見です。

少し俯いたところから、ゆっくりと顔を天に向ける仕草をするのですが、

その表情が、さっきとはまるで違った彼岸を見つめるような表情で、

ついに子供と再び結ばれること、つまり死への誘惑に取り付かれたことがわかる、

見ているこちらがせつなくなる一瞬です。

(残念ながら、ここは下でご紹介する映像の少し前の場面ですので、

アンコール上映、もしくはテレビの放映などで確認いただくしかありません。)

そして、パタパタパタパタ、、という音がして、ふーっとシスターたちの姿が幻のように消えると、

ふっと一瞬現実に戻るような表情をするのですが、もうこの時にはずっと育ててきた毒草

(そう、彼女は子供の死を知る前から、ずっと死ぬ用意をしていたわけです)

を使って自らの命を絶つことだけが彼女の心を占めています。

毒草を愛しそうに摘み、毒薬を調合する様子、

もうこの芝居が本当に自然で美しく、フリットリの面目躍如です。

そして、死への憧れと子供に再会できる喜びで、恍惚とした状態のまま、皿から毒薬を飲み干し、

ふと我に返って”Ah, son dannata! Mi son data la morte, mi son data la morte!

(ああ、私は地獄に落ちた!自分の命を奪ってしまった!自分の命を奪ってしまった!)と歌い、

最後に”Madonna! Madonna! Salvami! Salvami!"と助けを求める場面の歌唱は、、。

陳腐な言葉は並べても意味がないので、ここで止めておきます。

作品の前半にシスターたちの間で、”何かを欲する、ということはいけないことなのか?”という議論がされるシーンがあります。

また、アンジェリカがバックステージでなく、初めて舞台の真ん中で歌う

”I desideri sono i fiori del vivi 欲望は生きているものの間で咲く花

non fioriscon nel regno delle morte それは死者の国では開くことがない”という歌詞が

ふっと最後に思い出される、そんなエンディングになっています。

自らの命を絶った彼女ですが、最後には救済され、子供と再会するという奇跡が起こるのです。

この演出では、フリットリが仰向けになって倒れているところに、

扉が開いて子供が現れるというシーンになっているのですが、

この視線が合わない角度に二人がいる、というのがまた切ない。

おそらくアンジェリカは体全身に救済の喜びを浴びて死んでいくのですが、

少なくとも幕が降りるまではまともに子供を見れる場所にいないわけです。

それでも彼女の瞳には子供の姿が一杯に映っているのか、、、?

それとも何も見えないまま、救済の感覚だけを感じて幸せのうちに息を引き取るのか、、?

と、あれこれと私がごたくを並べてきましたが、

それが実際に舞台にのるとこうなります!という映像がこちら。

皆様もご一緒に心を清められてください。

また、上の映像ではカバーできなかったようなのですが、

こちらの映像では幕が降りてからアンコールまでの様子が見れます。

フリットリが最後に感極まって泣きそうな表情を浮かべているのがまたぐっと来ます。

観客の拍手が本物なのも素敵です。

この日の野外のHDでも、幕が降りた途端、まず観客から溜息のようなものが漏れたのが印象的でした。

上映前に”あのレクチャーで観たスコットの映像よりも、こちらのフリットリの方がいいんですよ。”と、

隣に座っていらしたおば様に話すと、最初は半信半疑でいらっしゃいましたが、

鑑賞後は、”本当だったわー”と大感激されていました。

東京の映画館でもアンコール上映が予定されているようですので、お見逃しなく。

IL TABARRO

Maria Guleghina (Giorgetta)

Salvatore Licitra (Luigi)

Juan Pons (Michele)

Stephanie Blythe (Frugola)

SUOR ANGELICA

Barbara Frittoli (Sister Angelica)

Stephanie Blythe (La Principessa)

Heidi Grant Murphy (Sister Genovieffa)

GIANNI SCHICCHI

Alessandro Corbelli (Gianni Schicchi)

Massimo Giordano (Rinuccio)

Olga Mykytenko (Lauretta)

Stephanie Blythe (Zita)

Conductor: James Levine

Production: Jack O'Brien

Set design: Douglas W. Schmidt

Costume design: Jess Goldstein

Lighting design: Jules Fisher, Peggy Eisenhauer

Original performance from April 28, 2007 at Metropolitan Opera

HD viewed at Lincoln Center Plaza

***プッチーニ 三部作 Puccini Il Trittico***

8/29から10日間にわたって行われるリンカーン・センターのプラザのスペースを利用し、

野外の大スクリーンでHDの映像を鑑賞するという、サマー・HD・フェスティバル。

ライブ・イン・HDの企画が2006-7年シーズンに始まって以来、

上演された演目は余裕で10を越えているので、

サマー・フェスティバルで上演される10本というのは、メトが出来に自信を持っている10作品とも言えるかもしれません。

『連隊の娘』、『ロミオとジュリエット』、『エフゲニ・オネーギン』、

『マクベス』、『セヴィリヤの理髪師』、『ピーター・グライムス』、

『ラ・ボエーム』、『オルフェオとエウリディーチェ』、『三部作』、『蝶々夫人』というラインアップの中で、

私が今回一本だけ鑑賞に選んだのは『三部作』。

しかも、今回のサマー・フェスティバルでは、

毎夜上映前に、演目についてのレクチャーが行われ、

これに参加した人はVIP席で鑑賞できるという特典付き。

テレビで放送された際の映像を録画し何度も観尽くした自家製DVDでなく、

大きいスクリーンと良い音響で、オリジナル・コピーの

フリットリの修道女アンジェリカをVIP席で聴くざんす!!

この週末はアメリカではレイバー・デイの三連休。

9月の三連休にわざわざオペラを見る、しかも、レクチャーにまで足を運ぶ物好きはそうはいないだろう、、

と思っていたら、そんな物好きがたくさんいるのがNY! つくづく恐ろしい、ヘッズ・パワー満開の街です。

レクチャーでは、レナータ・スコットが三作全部のソプラノ役を歌って話題となった

1981年のメトの公演の映像を教材に使用し、

いかに三部作の各作品、すなわち、『外套』、『修道女アンジェリカ』、『ジャンニ・スキッキ』の持ち味が違うか、

よって、三作全部を通しで歌うのがどれほど大変か、ということを検証しました。

2006-7年シーズンの公演(2007年4月28日)がHD上映された時には、

まだビヴァリー・シルズが存命で、HD時のゲストが彼女でした。

彼女もまた三作すべてのソプラノ・ロールを歌ったことがあるそうで、

ホストのマーガレットとの対話の中で、

”一体なんてことに手を染めてしまったのかしら?”と一瞬後悔した、と語っている映像がレクチャーで紹介されました。

このインタビューの部分は公演日当日のオリジナルの上映では存在していた映像なのですが、

残念ながら、今再上映用に出回っているコピーではカットされているものが多いようです。

この公演では、ソプラノではなく、メゾのステファニー・ブライスが、三作全てに登場し、

芸幅の広いところを見せて大健闘していたのですが、

2009-10年新シーズンの『三部作』では、ブライスが三役で再登場するのに加え、

パトリシア・ラセットがソプラノ三役を歌うという、ダブル三役になります。

ラセットは芝居の上手さに定評がある上、ドラマティコから軽めのリリコまで、

両端を少しストレッチしなければいけないかもしれませんが、

きちんとカバー出来そうな予感があるので、本当に楽しみです。

(多分、今の彼女だと、アンジェリカが一番良い出来になるのではないかと予想しますが。)

今回のレポートは、『三部作』ですから、三作全部についてコメントするのがフェアですし、

実際、『ジャンニ・スキッキ』はアメリカ的なドタバタに割り切った演出と

出演者同士のケミストリーが功を奏して、大変良い出来栄えなのですが、

私はもともと全くフェアな人間ではないゆえ、今日はもう個人的な趣味全開で、

『修道女アンジェリカ』のことのみ、話させていただきます。

といいますか、もう当HDは、この『修道女アンジェリカ』のみで十分元がとれる出来でして、

『ジャン二・スキッキ』はさらにおまけで大ボーナスをもらったような、ラッキー!な気分になる位です。

1981年のスコットのアンジェリカも迫真の歌唱と演技で圧倒されるのですが、

ラストの場面で目をひんむいて歌う様子は、演出のせいもあるのですが、

完全に自己完結していて、アンジェリカの頭の中でことのすべてが進行しているような印象を持ちます。

レクチャーで、さらに紹介されたのはやはりオリジナルの上映日には存在し、

最近のコピーではカットされることの多い、レヴァインと演出家のジャック・オブライエンの対話。

ここで、レヴァインはもしかするとこの日体調が悪かったのか、

あるいは虫の居所が悪かったのか、はたまたオブライエンのことが個人的にあまり好きでないのか、

気を使って会話をすすめるオブライエンに対し、

慇懃な中に意地悪な言葉が混じっていたりして、

まるで生理中の女のような感じの悪さでもって受け答えしているのが笑えます。

しかし、会話の内容は実に興味深く、二人がこの作品の中で、

”奇跡”ということに非常に重点を置いて演出、演奏していることがよくわかります。

そして、彼ら二人の方向性が一致してこそ、そして、それをふまえ、

歌で表現しきったフリットリの力があってこそ、のあの公演だったのだ、と実感させられます。

オブライエンの演出は、『修道女アンジェリカ』のみならず、全三作品を通じ、

本当に良い出来なのですが、特に『修道女アンジェリカ』は素晴らしい。

スコットが歌ったときのようなアンジェリカの死に際の空想事のような奇跡ではなく、

本当に奇跡を現出させる手法をとった、そこにこの演出の素晴らしさがあります。

この演出を見て、”子供みたい””稚拙だ”という方とは、私、お友達になれないし、

友達でそういう人がいたら、今すぐ絶交です。

実際、スカラの演出を見ると、ここをかっこよくスマートにまとめてしまったがために、

いかにドラマとしての効果が薄れてしまっているかがわかります。

ここは絶対にべたべたで行かなければならない。

べたと言われることを恐れず、真正面からこの場面に取り組んだオブライエンは偉いのです。

わけありで修道院に放り込まれた良家のお嬢、アンジェリカ。

(このわけというのはオペラの中では詳しくは語られませんが、

話の流れから、おそらく道ならぬ恋に落ち、子供を産み落としたと推測されます。)

7年もの間、親族から音沙汰がなく、子供の身を案じ続けたアンジェリカのもとに、

ついに叔母があらわれます。

家の名誉を汚した姪を許せない叔母。許しの心を持たない叔母に怒りを抑えきれない姪。

決して本来は冷たい人ではないが、姪を許せず頑なになる叔母をステファニー・ブライスが好演しています。

(二枚目の写真で、黒いドレスを着ているのがブライス。)

彼女はザジックに続く世代として期待されているメゾで、その大柄な体躯から出る、

高音に特徴のある声はすぐに彼女のそれとわかります。

アンジェリカの亡くなった両親(つまり叔母のきょうだいにあたる)の遺言どおり、

アンジェリカの妹の結婚に伴い、財産の均等分与を行った叔母は、その書類に署名をさせるため、

修道院に来たのですが、アンジェリカとの会話のうちに、

アンジェリカの息子が重い病に倒れ、亡くなったことを打ち明けざるを得なくなります。

この作品の中で独立した部分としては一番良く知られたアリア”母もなく Senza mamma"が歌われるのはこの場面です。

その後、子供の元に行きたい、という思いに捕われるアンジェリカは

死への誘惑にかられ、ずっと密かに育て続けてきた毒草で自らの命を絶ちます。

キリスト教において、自殺とは最も忌まわしい行為の一つであり、

自殺した人は天国には行けない、と言われています。

死の苦しみの中で、地獄に落ちる恐怖と激しい後悔に襲われるアンジェリカ。

しかし、そこに一条の光が差して、、、

というのがこの作品のあらすじです。

特別複雑なプロットがあるわけでもないですし、またメロディーも同じ旋律が何度も何度も登場したりします。

しかし、作品がすすむにつれ、その同じ旋律がそれぞれの個所で微妙に違った意味と、色合いを持っていく。

ここにこの作品の演奏の難しさがあると思います。

しかし、このHDのフリットリのような素晴らしい歌唱を得ると、

本当に見ているこちらまで魂が浄化されるような気がして、

間違いなくプッチーニ的オペラでありながら、宗教曲のような効用のある、不思議な作品です。

アンジェリカのパートは猛烈な高音はない代わりに、要所要所にトリッキーな音が多く、

”母もなく”のラストの音、その後すぐのシスターとの重唱の最後のAh, lodiam!(さあ、聖母を讃えましょう)の部分、

それから、さらにその後の、”シスター・アンジェリカはいつもよく効く花の調合を知っている”以降の、

低音から大きく高音に上がる部分など、例をあげるとキリがないです。

あらためて、リブレットとこの映像を付け合せると、

オブライエンがほとんど忠実にト書きを視覚化していることがわかり、驚かされますが、

(そして、ト書きにはっきりと、”奇跡が始まる”という一文もあります!)

たった一つだけ、それを大胆に踏み越えた個所があって、

それは”母もなく”をフリットリが歌い終わった直後です。

シスター・ジェノヴィエッファとシスターたちの”聖母様はあなたの祈りを聞き届けられました”云々という言葉から、

パタパタパタパタ、、という音がしてシスターたちが姿を消すまで。

ト書きでは、現実に起こったことなのか、アンジェリカの頭の中でのことなのか、

はっきりさせないような形にしているのですが、

オブライエンはここを思いきって、アンジェリカが天からの言葉を授かる場面として、

まるで幻のように演出します。

上のシスター・ジェノヴィエッファとシスターたちの言葉に続いて、

アンジェリカが"La grazia e discesa dal cielo (天から恵みが下った)”と歌いだす個所がありますが、

ここのフリットリの表情は必見です。

少し俯いたところから、ゆっくりと顔を天に向ける仕草をするのですが、

その表情が、さっきとはまるで違った彼岸を見つめるような表情で、

ついに子供と再び結ばれること、つまり死への誘惑に取り付かれたことがわかる、

見ているこちらがせつなくなる一瞬です。

(残念ながら、ここは下でご紹介する映像の少し前の場面ですので、

アンコール上映、もしくはテレビの放映などで確認いただくしかありません。)

そして、パタパタパタパタ、、という音がして、ふーっとシスターたちの姿が幻のように消えると、

ふっと一瞬現実に戻るような表情をするのですが、もうこの時にはずっと育ててきた毒草

(そう、彼女は子供の死を知る前から、ずっと死ぬ用意をしていたわけです)

を使って自らの命を絶つことだけが彼女の心を占めています。

毒草を愛しそうに摘み、毒薬を調合する様子、

もうこの芝居が本当に自然で美しく、フリットリの面目躍如です。

そして、死への憧れと子供に再会できる喜びで、恍惚とした状態のまま、皿から毒薬を飲み干し、

ふと我に返って”Ah, son dannata! Mi son data la morte, mi son data la morte!

(ああ、私は地獄に落ちた!自分の命を奪ってしまった!自分の命を奪ってしまった!)と歌い、

最後に”Madonna! Madonna! Salvami! Salvami!"と助けを求める場面の歌唱は、、。

陳腐な言葉は並べても意味がないので、ここで止めておきます。

作品の前半にシスターたちの間で、”何かを欲する、ということはいけないことなのか?”という議論がされるシーンがあります。

また、アンジェリカがバックステージでなく、初めて舞台の真ん中で歌う

”I desideri sono i fiori del vivi 欲望は生きているものの間で咲く花

non fioriscon nel regno delle morte それは死者の国では開くことがない”という歌詞が

ふっと最後に思い出される、そんなエンディングになっています。

自らの命を絶った彼女ですが、最後には救済され、子供と再会するという奇跡が起こるのです。

この演出では、フリットリが仰向けになって倒れているところに、

扉が開いて子供が現れるというシーンになっているのですが、

この視線が合わない角度に二人がいる、というのがまた切ない。

おそらくアンジェリカは体全身に救済の喜びを浴びて死んでいくのですが、

少なくとも幕が降りるまではまともに子供を見れる場所にいないわけです。

それでも彼女の瞳には子供の姿が一杯に映っているのか、、、?

それとも何も見えないまま、救済の感覚だけを感じて幸せのうちに息を引き取るのか、、?

と、あれこれと私がごたくを並べてきましたが、

それが実際に舞台にのるとこうなります!という映像がこちら。

皆様もご一緒に心を清められてください。

また、上の映像ではカバーできなかったようなのですが、

こちらの映像では幕が降りてからアンコールまでの様子が見れます。

フリットリが最後に感極まって泣きそうな表情を浮かべているのがまたぐっと来ます。

観客の拍手が本物なのも素敵です。

この日の野外のHDでも、幕が降りた途端、まず観客から溜息のようなものが漏れたのが印象的でした。

上映前に”あのレクチャーで観たスコットの映像よりも、こちらのフリットリの方がいいんですよ。”と、

隣に座っていらしたおば様に話すと、最初は半信半疑でいらっしゃいましたが、

鑑賞後は、”本当だったわー”と大感激されていました。

東京の映画館でもアンコール上映が予定されているようですので、お見逃しなく。

IL TABARRO

Maria Guleghina (Giorgetta)

Salvatore Licitra (Luigi)

Juan Pons (Michele)

Stephanie Blythe (Frugola)

SUOR ANGELICA

Barbara Frittoli (Sister Angelica)

Stephanie Blythe (La Principessa)

Heidi Grant Murphy (Sister Genovieffa)

GIANNI SCHICCHI

Alessandro Corbelli (Gianni Schicchi)

Massimo Giordano (Rinuccio)

Olga Mykytenko (Lauretta)

Stephanie Blythe (Zita)

Conductor: James Levine

Production: Jack O'Brien

Set design: Douglas W. Schmidt

Costume design: Jess Goldstein

Lighting design: Jules Fisher, Peggy Eisenhauer

Original performance from April 28, 2007 at Metropolitan Opera

HD viewed at Lincoln Center Plaza

***プッチーニ 三部作 Puccini Il Trittico***

吉報!! 日本での上映が決定している旨の情報を頂きました。コメント欄をご覧ください。

吉報!! 日本での上映が決定している旨の情報を頂きました。コメント欄をご覧ください。