高雅の士とは花が咲き鳥が歌うだけで至福たり得る者で、歌学はその境地に至る道しるべとなるが、この寒さで今年は桜も遅れ鳥の声も少ない。

鎌倉の桜が咲くまで、もう少し古歌学に浸っていよう。

今に残る中世歌学の書は大抵が文化財レベルの扱いで入手は困難だ。

(和歌懐紙 源頼政 平安時代 瑪瑙製獅子像 元〜明時代)

その中で運良く隠者の手に入ったのが、本では無いがあの鵺退治伝説の源三位頼政の和歌の懐紙だ。

我が家系の遠い祖先でもある源頼政の直筆物なのだから、なにかのお導きに違いない。

流石に慎重に筆跡その他手を尽くして真贋を調べたが、決め手は書かれている装飾料紙の時代が確かだった事だ。

この時代の書は専門業者でも半信半疑の価格付けになる上に、今では読める客も少なく古筆切の全体の価格が大暴落している。

それに加えて近年の京都周辺のコロナ禍による古書画骨董類の大放出だ。

そんな幾つもの要素が重なった結果、遥かな御先祖様の聖遺物がこの貧しき隠者の手元にやって来たのだろう。

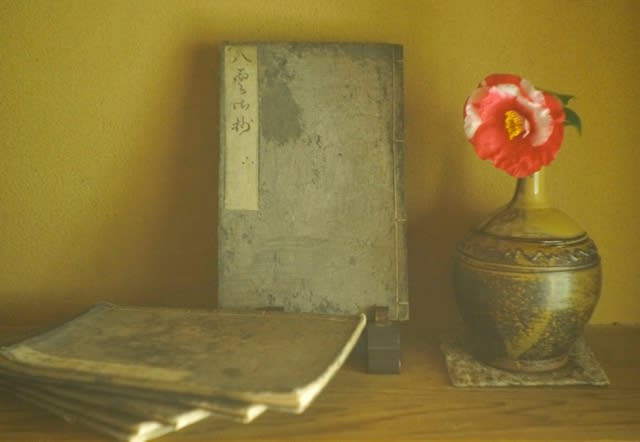

中世歌学の魁となったのが順徳帝による「八雲御抄」だった。

(八雲御抄 寛永版 江戸初期)

中世の本は全て手書きによる写本しか無く、写真の「八雲御抄」は鎌倉時代の原本を江戸時代に入り木版印刷が広まった初期に出版した物。

手書きの元版は順徳帝の崩御時に定家に託され一部改訂されながら伝世し、定家以降の中世歌学興隆の基礎となった書だ。

内容は和歌の歴史、分類、作法などを始め、後半は歌心に対する深い考察など和歌全般に及び、日本初の歌学大全であろう。

江戸時代になると各種の歌書の出版も盛んになり、和歌自体も殿上人から地下(じげ)の民衆にまで広まって行く。

(和歌八重垣 元禄版 江戸時代)

この「八重垣」は歌学書と言うより和歌の入門書として、特に類題の例歌が沢山載っている。

当時の大衆に風雅の楽しみ方を広めたベストセラーで、小型で吟行のお供に好適だ。

元禄頃は読書人口も大幅に増えた時代で、他には百人一首や古今集の注釈本も盛んに出版されている。

この古びた本を持って散歩がてらに一首でも詠めれば、春の至福を高雅なる古人達と共に味わえるだろう。

ーーー七種の小花咲く野は平かに 春の日永の光湛へてーーー

明日からはようやく仲春の暖かさとなる予報で、鎌倉でもやっと花や鳥の囀りを楽しめる。

一年のうちこの十日ほどは絵に詩歌に最も良い時期なのだから、日常の些事を投げ捨てて花巡りの旅に出たい所だが家族の事情でそうも行かない。

せめて我が荒庭と谷戸近辺で、精一杯の春を味わいたい。

©️甲士三郎