隠者がこの春に得られた古歌古歌学の書と、それらに学んだ成果は大きかった。

これらの古人の叡智のお陰で、私も春の奥深い所まで十全に味わえるようになったと思う。

我が谷戸に出て古歌書を読み古歌と同じ花鳥を眺めれば、自分も昔の歌仙達が味わった至福感に浸れる。

(神代正語 本居宣長 江戸時代)

写真は雅語言霊を覚えるには打って付けの本居宣長の神代正語(かみよのまさこと)だ。

まだ八百万神の自然信仰が生きていた頃の言霊の書なので説得力がある。

意外と現代の神話ファンタジーは、年配者よりもアニメやゲームで神々や精霊に親しんでいる若い諸君の方が理解してくれるのだ。

晩春の野花の傍らに座ってこの書を開けば、小さな神々と共に夢現の詩歌世界に没入出来よう。

ーーー花鳥の春ぞ愛(かな)しや神侶美は 過ぎし月日の光に棲みてーーー

神侶美(かむろみ)は春の姫神の事。

そして遂に手に入れた歌学の根本理念となる定家の歌論書。

(詠歌大概 藤原定家 桃山時代写本 砧青磁花瓶 宋〜元時代)

先に紹介した八雲御抄とこの詠歌大概の2冊で中世歌論の柱はおおよそ理解できる。

残念ながら隠者が最も知りたい中世幽玄体について詳しく書かれた書物は無く、僅かに口伝や聞書の中に垣間見る程度だ。

そして江戸時代に入り本居宣長と香川景樹が出て、明治の佐々木信綱がそれら全ての集大成をやる。

よく聞く古今伝授は古今集の解釈を主にした歌塾の師範免状のような物で、そう重視しなくても良いだろう。

宣長の言霊と景樹の調べの説を念頭に、我が谷戸で一首詠んで来た。

ーーー白妙は月読の色谷戸影に 卯の花咲けば水美しきーーー

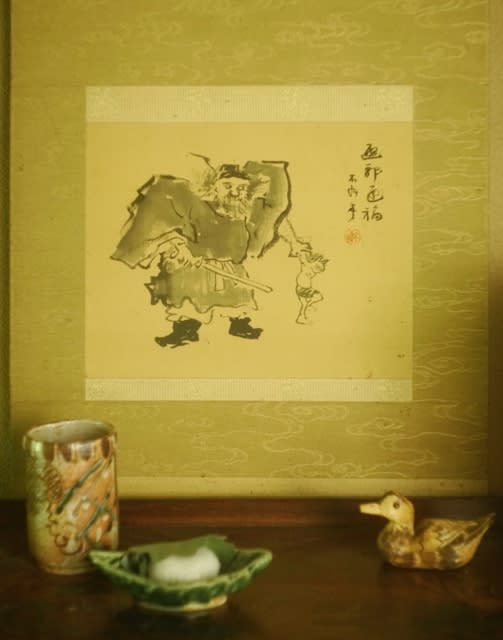

端午の節句で鐘馗の画軸を用意した。

(鐘馗図 中村不折 明治時代 古織部湯呑 葉皿 江戸後期)

中村不折は正岡子規との関係なのかどの本でも洋画家と言っているが、彼の西洋画など見た事がない。

断じて立派な文人画家だ。

また他の芸術評論でも特に敗戦後の日本の伝統文化を否定したような連中の本は、今読むとおしなべて愚かで稚拙に思える。

不折は俳句俳画もやっているが、詩書や文人画の方が上手い。

ーーー荒庭を緑雨の洗ふ端午かなーーー

春が終り立夏から梅雨入りまではあっという間だろう。

古歌を読むと夏の歌は極端に少なく、昔の京都の暑さが思い遣られる。

今では7〜9月まで酷暑なので更に詩画人には適さない季節が続き、この老隠者も今から対暑法を工夫しないとと気が重い。

©️甲士三郎