価値観の罠シリーズ 第6回「世論操作の罠」

2025.07.20(liverty web)

<picture> </picture>

</picture>

《本記事のポイント》

- 世論操作にはどのような手法があるのか

- 身近にある世論操作の危険性

- 世論操作を乗り越える智慧とは何か

第27回参議院議員選挙の投開票日にむけて、各地で舌戦が繰り広げられてきました。そのなかで意識しなければならないことは、政府ならびに各政党やマスメディアから報道されている情報やインターネットの中で飛び交う各種SNS経由の情報は、「発信者の立場から何らかの意図を持って拡散されている情報である」ということです。

今回は、世の中に存在する膨大な情報の中で、人々を一定の方向に誘導する世論操作の危険性を理解しながら、それに対する新しい情報リテラシーとしての対処法を考えます。自らが正しい意思決定をしていくためにはどうしたら良いのか、「世論操作の罠」とも言える現状を乗り越えるヒントを、一緒に考えていきましょう。

そもそも「世論操作」とは何か

一般的に「世論操作」とは、どのようなものを指すのでしょうか。一般にそれは、現代社会に生きる人々の多種多様な意見や感情・認識・態度などを特定の方向に導いたり操作したりする行為を指します。これはメディアや既成勢力らによる情報の選択的提示・誇張・隠蔽・偽情報(フェイク・ニュース)の流布・繰り返しのプロパガンダなどの手法によって行われる場合が多いです。

まず最も大規模に行われる世論操作として、政治権力者側が直接行う世論操作がいくつかあります。ご紹介すると

- (1)「プロパガンダ(宣伝活動)」

- (2)「報道規制・情報統制や検閲」

- (3)「法律・制度による誘導」

- (4)「フェイクニュースの流布」

などが挙げられます。

歴史上のプロパガンダの代表的例は、ドイツのナチス政権時代(1930~1940)にヨーゼフ・ゲッベルス率いる宣伝省が行ったものです。当時の映画・ラジオ・新聞等の各種メディアを駆使して、ユダヤ人差別を正当化し、自ら起こした戦争を国民に支持させました。皮肉にもその後、ビジネスにおけるマーケティングの先駆的手法を開発したとも言われています。

最近では、中国共産党政府による「グレート・ファイアウォール」施策が挙げられます。インターネットの検閲によってGoogle、X、YouTubeなど国外情報へのアクセスを遮断し、中国共産党政府に有利な情報のみが流通するようにしています。

また、一見、同じ事実を伝えている客観的なニュース報道であるように思えても、その見出しによる印象操作が可能です。そして、事実の一部をどのように切り取って報道するかで、見る側に与える印象もガラリと変えることができます。

以下のように、典型的な世論操作にあたる手法がいくつか存在します。

- (1)「偏向(バイアス)報道」

- (2)「センセーショナリズム(煽情的報道)」

- (3)「報道しない自由(選択的無視、黙殺権の行使)」

- (4)「企業・政府との癒着による情報操作」

代表的なマスメディアによる印象操作の事例を見てみましょう。

湾岸戦争(1991年)におけるCNN報道は、戦争を米軍による「ハイテク兵器のショー」として報道し、後になって実際の犠牲や被害を最小限に描いていたと批判されました。韓国の「セウォル号沈没事故」(2014年)では、沈没したセウォル号の乗客の救出活動に際し、事件発覚当初の政府発表と大手メディアが誤報を流布したため、のちに情報隠蔽や関係者の責任逃れが厳しく批判され、当時の朴槿恵大統領の引責辞任にまで発展しました。

では、最近社会の中で広く定着しているソーシャル・ネットワーク(SNS)分野における世論操作を生み出す手法としては、主にどのようなものが存在しているのでしょうか。

それには、

- (1)「ボット(自動アカウント)による情報拡散」

- (2)「アルゴリズムによる意見の偏り現象(エコーチェンバー・フィルターバブル)」

- (3)「フェイクニュースの流布」

- (4)「操作的ハッシュタグ運動」

などがあります。

最近急速な進化を遂げている現代的問題として、SNS分野による世論操作は極めて重要です。

一つひとつ丁寧に見ていきましょう。

(1)「ボット(自動アカウント。ボッドはロボットの略)による情報拡散」とは、人間ではなくプログラムで自動的に発信するアカウントを指します。そして、自動的な情報拡散を行えることから、投稿・共有・リポスト・返信・「いいね」などを大量に発信し、特定の情報やハッシュタグ(#)を目立たせるようにして、さも世論が一方向に動いているように「見せかける」行為を可能にします。選挙期間中の「応援メッセージの大量投稿」などがこれに該当します。

(2)「アルゴリズムによる意見の偏り現象」とは、ネットサービスがユーザーの好みや行動履歴をもとに、利用者に似た意見や情報ばかりを見せる仕組みにあることが原因です。これにより考えが偏りやすくなります。さらに自動的に「利用者に似た意見や情報のフィルター」がかけられ、特定の傾向の情報しか届かなくなる現象も発生させます。日常生活の中で自分が触れている情報が、結果的に偏向した情報空間の中にのみ存在している傾向につながるのです。自らがそういった状況にあると自覚することが極めて重要になります。

(3)「フェイクニュースの流布」に関しては、日々、その深刻さの度合いは増していますが、価値観の罠シリーズ第4回で、その問題点と対処法を詳しくお伝えしているので、今回は簡単に紹介します。とくに問題視されているのは「ディープフェイク」です。これはそもそも生成AI自体が、データからルールや知識を獲得する機械学習アルゴリズムの一つである深層学習(ディープラーニング)を利用し、二つの画像や動画の一部を結合させて、元とは異なる動画を作成することを意味しています。実際にある映像や音楽、画像の一部を取り込んで差し替えることで、あたかも本物であるかのように、極めて巧妙に見せかけた偽物の動画を指す場合が多いです。これによって、何が正しく、何が嘘なのか、巧妙に人々を混乱させます。

(4)「操作的ハッシュタグ運動」とは、本来は市民運動・社会運動の手段として、まさに、選挙期間中などにハッシュタグ(例:#選挙に行こう)を用いて、多数の人が同じ話題について投稿することで、関心を集めたり、社会的な連帯を可視化したりする活動としての定着を意図していたと思います。

ただし、最近の話題性を喚起するアテンション・エコノミー(情報過多の社会においては、供給される情報量に比して、我々が支払えるアテンションないし消費時間が希少となるため、それらが経済的価値を持って市場「アテンション・マーケット」で流通するようになる)、バズ・マーケティング(SNSや口コミなどを活用して、商品やサービスを短期間で広く認知させるマーケティング手法のこと。意図的に話題を作り、人々の間で情報が爆発的に拡散される「バズ」を発生させることを目指す)の関連で言えば、特定の話題を意図的に大きくし、「バズらせる」「トレンド入りさせる」ことで世論形成に影響を与え、注目を集めて行動を起こさせる手法でもあります。

このように、政府機関、マスメディア、SNSなどそれぞれのメディアが複雑に絡み合い、意図的・無意識的に世論操作が行われる状況が増えています。

インターネット環境にあらかじめ一定の方向に誘導するアルゴリズムがステルス的(秘密裏)に仕込まれている場合や、同様のアルゴリズムによる生成AIが提供する情報による巧みな「印象操作」の罠も今後社会的に大きな問題になる観点として存在します。

以上のことから、これからの正しい意思決定に向けた情報収集と世論形成に向けては、高度な判断力やメディア・リテラシーが要求されます。

ではどのように対処すれば良いのでしょうか。

一般的な世論操作への対処法

一般的には、世論操作を見抜くための実践的な手立てとしては、メディア・リテラシーを高め、複数の情報源からバランスよく情報を得ることが大切だと言われています。

そのためには、

- (1)「情報の出所を確認する」

- (2)「複数の情報源でクロスチェックする」

- (3)「感情に訴える表現に注意する」

- (4)「情報の意図を逆算する」

などが挙げられますので、それぞれ見ていきます。

(1)情報の出所を確認する

最初に誰がその情報を発信しているのか? その媒体や人物にはどのような立場・利害関係・スポンサーが背景にあるのか? を確認する必要があるでしょう。具体的には、政府系メディアなら当然政府としての意図がありますし、商業メディアなら広告主への配慮があります。そしてSNS投稿なら、伝聞が多く出典の信頼度が不明瞭な場合が多いことが特徴として挙げられます。

(2)複数の情報源でクロスチェックする

国際紛争や全世界的な問題などでは、明らかに立場を異にするメディア同士で、報道の角度が全く異なる場合があります。国内ではNHKや朝日新聞、産経新聞、海外の主要メディアではFox News、CNN、BBCやアルジャジーラ(中東のニュースを主に発信)など、右派から左派までの複数の情報源を比較することで、いわゆる「情報見積もり」をする必要があります。

(3)感情に訴える表現に注意する

特に、恐怖、怒り、憎悪、感動といった感情を強く刺激する記事・動画は、冷静な判断を妨げやすいと言えます。いわゆる「断定的な煽りタイトル」や「煽情的な言い回し」がありますし、対立する論点をあえて先鋭化させるような情報の拡散には注意が必要です。

(4)情報の意図を逆算する

これは現代社会において極めて重要な観点です。

「なぜ今、このタイミングで、この情報が出されたのか?」を考える必要があります。そこには何らかの意図があり、発信されるメッセージの裏側にある戦略的目的(支持率上昇を狙っている、あえて批判を逸らそうとしている、商品の販売促進を狙っている等)を一度立ち止まって考える必要があります。

より本質的な対処法とは何か

さて、ここまでは一般論の観点から述べてきましたが、やはりより高次な情報選択、より情報価値の高いものを選び取って価値判断をするためにはどうしたらよいのでしょか。

それは一般教養を身につけるための「読書の習慣」であると言えます。

生成AIの到来が加速させた、錯綜する情報の波にのまれない有効な対処法と言えるでしょう。簡単に、そして軽薄に発信が可能なネット情報と違い、本は制作の過程で執筆者、編集者など様々な人間の目を通して発信される分、情報の確度がネット情報に比べて格段に高いです。また、古典に学ぶことからの一般教養の涵養も極めて重要です。古典は数百年から数千年におよぶ人類のフィルターを生き残った書物です。つまりその内容に人類全体に共通する普遍的な価値を有していると言えます。そして何よりも、仏法真理の経典は人類普遍の真理を説いた最も貴重な価値判断の軸になる智慧を我々に授けてくれます。

重要な出発点として、現代社会に生きる一人ひとりのマインドセット(精神的態度)として仏法真理に則った価値観を共有できているかどうかが重要だと思います。

まず、自らのものの見方、考え方は間違っていないか、偏りがないか、いわゆる自らを省みる八正道(正見・正思・正語・正業・正命・正精進・正念・正定)で言うところの「正見」による点検が必要でしょう。

唯物論、無神論ではなく、正しい信仰を持つ立場・正信として、神仏の御心に適った情報の共有なのかどうか、発信された情報の価値を縁起の理法からみたらどうなのか、いままでこの価値観の罠シリーズで取り上げてきた、多様性の罠、中立的立場の罠、福祉国家の甘いささやきにだまされていないかのチェック、つまり先入観や妄信、特定の利得に寄らないために、白紙の目で見て評価すること(如実知見)が重要です。

次に「正語」の戒めとしての四つの指針があります。

-

(1)偽情報、嘘の情報(フェイクニュース)、誇大広告の類を発信しない(「不妄語」に相当)

-

(2)批判のための批判、人格攻撃とも言える誹謗中傷を控える(「不悪口」に相当)。一旦ネット上に投稿してしまった感情的な情報が削除できない(デジタルタトウー)問題もありますが、それこそ、正しく反省しない限り、魂の想念帯に残った悪しき記録として消えないので要注意です。

-

(3)どの立場にも都合よく論理をすり替える情報発信をしない(「不両舌」に相当)

-

(4)実態より過剰に評価して発信しない(「不綺語」に相当)

以上のようなことを確認した上で、明るく積極的で健全な言論の自由を行使することが大切です。

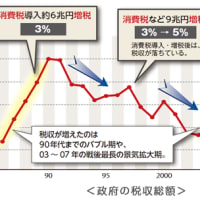

最後に、現代社会の「情報みつもり」の武器として、この毎日発信されるWebリバティの時事ネタへの解説に目を通したり、月刊ザ・リバティの特集記事にしっかり読み込んだりなどの習慣化が、この国を「大きな政府」にするのか「小さな政府」にするかの政策判断も含む国政選挙における正しい政権選択への考え方や、世論操作の罠にはまらない最強の対処法と言えるでしょう。

(吉崎富士夫)

【関連書籍】

『トランポノミクス再始動 時代は今、「小さな政府」』

アーサー・B.ラッファー 著/ザ・リバティ編集部 訳 幸福の科学出版

【関連記事】

2025年5月4日付本欄 価値観の罠シリーズ第4回「ディープフェイクの罠」

https://the-liberty.com/article/22118/

2025年6月6日付本欄 与野党が「選挙に関するSNS上の偽情報対策」を協議 ─ 先を行く欧州では厳しい言論統制が横行

https://the-liberty.com/article/22182/

2025年4月30日付本欄 トランプ政権発足100日で、歴代最低の支持率を記録は本当か? ─ メディアの偏向・批判に屈せず、成果を出し続けるトランプ氏

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます