「脱原発」ドイツの失敗 料金上昇 ツケは国民に

2012.11.4 12:38、産経新聞

民主党政権が打ち出した2030年代の「原発ゼロ」。だが、その裏には「電気料金2倍」との試算が隠されており、実際にはそれ以上の値上げとなる公算が大きい。しかもこれが引き金になり、産業の「真空化」が起きかねない。この脱原発派にとって「不都合な真実」について前回説明した。

だが、実はこれだけでは済まない。「原発ゼロ」の実現には、さらなるコストが見込まれるからだ。

まず「原発ゼロ」をうたうならば全国の原発をそのまま放置することはできない。その解体・廃炉には1基当たり300億~700億円が必要だとされる。

廃炉に伴い、放射性物質に汚染された原子炉の処分場も必要となる。使用済み核燃料の最終処分場の問題も逃れることはできない。これらの処分場設置にもっとも反対するのは、おそらく「原発ゼロ」を唱えた人々ではないだろうか。

電力会社にとって原発ゼロは「死」を意味する。原発と関連施設は、電力会社のバランスシート上で「資産」として大きなウエートを占めるからだ。原発ゼロになれば、これらの資産価値はほぼゼロ。それどころか、廃炉を見込んで減損処理しなければならない。

つまり、政府が「原発ゼロ」を正式に打ち出した瞬間に債務超過に陥る電力会社も出る可能性もあるのだ。そうなると、電力会社はもはや市場での資金調達が困難となり、政府が資本投入しなければならなくなる。もちろん原資は国民の税金となる。

■高水準省エネの正体

政府が9月に打ち出した原発ゼロシナリオ「革新的エネルギー・環境戦略」には、もう一つ「不都合な真実」が隠されている。

シナリオのたたき台となった経済産業相名の資料「エネルギー・環境戦略策定に当たっての検討事項について」には、「省エネルギーの課題と克服策」として「経済的負担が重くなってでも相当高水準の省エネを実施する必要がある」と明記されているのだ。

では「高水準の省エネ」の正体とは何か。これも具体的に記されている。

「新車販売に占める次世代自動車の割合7割、うち電気自動車6割」「省エネ性能に劣る設備・機器の販売禁止」「省エネ性能に劣る空調機器の改修義務化」「省エネ性能の劣る住宅・ビルの新規賃貸制限」「中心市街地へのガソリン車乗り入れ禁止」-など。

これら省エネ設備をすべて国産でまかなうならば、あるいは省エネビジネスが景気回復の起爆剤になる可能性もないことはない。

だが、太陽光パネルはすでに中国製などに押されている。電気料金大幅値上げにより、今よりもさらに高コスト体質になった国内産業に外国企業と対等に戦える余力があるかどうかは疑わしい。他国で生産された省エネ設備を導入するならば、「高水準の省エネ」を実現するための負担は企業、そして国民にすべてツケ回される。

しかも資料では、原発ゼロ達成時の日本の貿易収支は毎年9・7兆円の赤字。財政赤字に加え、巨額の貿易赤字を抱えた日本が立ちゆけるはずがない。

■脱原発ドイツは…

脱原発論者は「杞憂にすぎない」と言うかもしれないが、実は先例がある。

脱原発を打ち出し、再生可能エネルギーへの転換を進めるドイツだ。一部メディアはこの姿勢を賞賛するが、負の側面はあまり伝えられない。ドイツの電気料金は過去10年間で1・8倍も跳ね上がっているのだ。

ドイツは2000(平成12)年、世界に先駆けて再生可能エネルギーの買い取り制度を導入、制度を当て込んで太陽光発電への参入事業者が相次いだ。事業者に高値で支払われる電力料金は、一般国民の電気料金に上乗せされ、2013年には標準家庭当たりの年間電気料金は現在の920ユーロ(約9万4000円)から990ユーロ(約10万1千円)に跳ね上がる。

慌てたドイツ政府は買い取り価格の段階的な引き下げを実施。10月11日、アルトマイアー環境相はついに将来的に買い取り制度そのものの廃止を表明した。

そもそもドイツは17基の原発を保有する世界9位の「原発大国」だ。2022(平成34)年までに全廃する計画だというが、現在も半数近くが稼働し、電力供給量の2割を担っている。

そのドイツが大量購入しているのは、フランスの原発が供給する電力だ。フランスは「欧州の電力供給国」と化すことが安全保障上も国益に資すると考えており、原発ゼロにする考えは毛頭ない。

政府はこのような事実を知らないのか。知っていて知らぬふりをしているのか。原発再稼働で迷走を続け、「原発ゼロ」政策の推進役を担った枝野幸男経済産業相は10月26日の閣議後記者会見で「原発ゼロによる値上げへの理解は得られると思う」と断言した。

その枝野氏が「お手本」とするドイツでは、脱原発の電気料金上昇が低所得者層の生活と産業界を直撃しており、買取制度のあり方が来秋の連邦議会(下院)選挙の争点になるのは確実な情勢となっている。

枝野氏は「原発ゼロ」がもたらす災禍をどう考えているのか。知らないならば、あまりに勉強不足だといえる。知らないふりをしているならばより罪深い。いずれにせよ、エネルギー担当相の資格はない。

民主党政権が目先の人気取りで「原発ゼロ」を推し進めるならば、2030年代の日本の惨状は目に見えている。その頃に政治責任を取る民主党の政治家は何人生き残っているというのか。ツケはすべて国民に回されることになる。

>民主党政権が打ち出した2030年代の「原発ゼロ」。だが、その裏には「電気料金2倍」との試算が隠されており、実際にはそれ以上の値上げとなる公算が大きい。

独風力発電大手プロコン社が破産申請 脱原発政策の愚が明らかに

2014.01.25

風力発電大国といわれるドイツにおいて、プロコン社はこの分野の筆頭に挙げられるパイオニア的存在だ。風力発電所の開発を手がけるとともに、個人や企業に対して発電設備の設置を呼びかけ、ドイツの風力発電を牽引してきた。

地下鉄などには、「何かを変える時が来た。しかも、お得だ。プロコンに乗り換えよう」というキャッチコピーと、原子力のマークが風力発電用のプロペラに変わっていくイラストが描かれた広告を出すなどして顧客を集めていた。

ドイツは、1990年代から環境問題への本格的な取り組みを始め、風力や太陽光などの再生可能エネルギーの開発を進めてきた。2011年3月の福島の原発事故後、いち早く「脱原発」を決めた国でもある。

しかし、今回のプロコン社の破産申請をきっかけに、これまでドイツ国内であまり報道されてこなかった再生可能エネルギー推進政策の問題点が明らかになってきている。

たとえば、風力発電や太陽光発電などの再生可能エネルギーの生産者は20年にわたり補助金をもらえる一方、全国民から「EEG-Umlage」という再生可能エネルギー賦課金が徴収されていることや、他にも倒産しそうな同分野の会社があることなどだ。「EEG-Umlage」は4人家族で年間240ユーロ(約34,000円)と、決して小さくはない。

こうした政策でドイツの電気料金は値上がりを続けている。2000年に再生可能エネルギー法(EEG: Erneuerbare Energien Gesetz)が導入されて以降、13年までに家庭向け電気料金は約2倍、企業向けは約2.45倍になった。

再生可能エネルギーの導入には莫大なお金がかかる。発電設備もさることながら、蓄電池や送電設備も別途必要になるからだ。しかも、原子力や火力ほど高出力で安定した電力は得られないため、インフラなどを動かし続けるベース電源にはならず、結局他の電源を併用せざるをえない。また、ドイツは脱原発するというが、フランスの原発で発電した電気を買うことで国内需要の不足分を賄うため、それにもお金がかかる。

そのため政府の補助金がなければ再生可能エネルギーの導入を進めることができない。結果、国民や一般の企業に電気料金の負担が重くのしかかっているだけではなく、補助金があってもプロコン社は破産に至った。

もし今、日本が脱原発、再生可能エネルギー推進の方向に舵を切れば、同じようなことが起きることは容易に想像できる。島国の日本は電力を他国から輸入できないことを考えれば、頼みの火力発電の燃料費がかさむ分、国民の負担はドイツよりも大きくなる(ドイツは火力発電の燃料となる石炭を国産で賄っている)。

それなのに、まだ日本で脱原発を訴える人たちがいる。そして、なぜか都知事選の争点にしようとまでしている。脱原発政策の愚かさに早く気付くべきだ。(紘)

【関連記事】

2014年1月23日付本欄 【都知事選】告示 細川元首相の「脱原発」に、ヤジとまばらな拍手

http://the-liberty.com/article.php?item_id=7288

2014年1月22日付本欄 都知事選本命候補の本心は? 舛添氏の守護霊を直撃!

http://the-liberty.com/article.php?item_id=7285

2014年1月22日付本欄 東京が「首都」でなくなる? 「脱原発」の政策には、経済を衰退させる思想が入っている

都知事選スタート 舛添要一氏の守護霊が本音を激白

2014.01.25

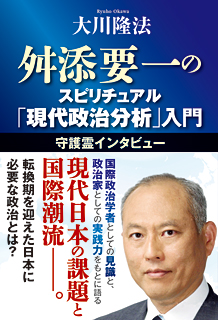

「舛添要一のスピリチュアル「現代政治分析」入門」

2014年1月17日収録

守護霊とは

人間の魂は原則として六人のグループからなり、あの世に残っている「魂の兄弟」の一人が守護霊を務めている。つまり、守護霊は、実は自分自身の魂の一部である。したがって、「守護霊の霊言」とは、いわば本人の潜在意識にアクセスしたものであり、その内容は、その人が潜在意識で考えていること(本心)と考えてよい。

国際政治学者であり、東大教養学部助教授、政治評論家として活躍し、自民党所属の参議院議員として厚生労働大臣も務めた舛添要一氏。2月9日に投開票される東京都知事選に立候補した。

都知事選の告示に先立ち、大川隆法・幸福の科学グループ創始者兼総裁は、自身の大学のゼミの先輩でもある舛添氏の守護霊を呼び出し、都政や現代政治についての見解を聞いた。

※本霊言の内容を収めた書籍『舛添要一のスピリチュアル「現代政治分析」入門』(大川隆法著・幸福の科学出版)は、全国の書店で発売中です。なお、本霊言の映像は、全国・全世界の幸福の科学の支部・精舎で拝聴できます。

日本の繁栄がかかる東京都知事選

猪瀬直樹氏の辞職にともなう東京都知事選がはじまった。この選挙が注目されるのは、今後10年の日本の未来に大きな影響を与えるからだ。

首都である東京の舵取りは、日本の行く末や経済成長を左右する。特に、2020年の東京オリンピックを成功させられるか否かは大きい。オリンピックは、日本をもう一度高成長に導けるかの分岐点であり、世界中から集まる人々に、東京や日本の成熟ぶりをPRするチャンスであるからだ。

都知事選の争点を「脱原発」にする愚

しかし、今回の都知事選では、「脱原発」をメインの争点に掲げて戦っている候補者もいる。

それが、元首相の細川護熙氏だ。告示日前日に行われた記者会見では、「原発ゼロこそ都知事選の最重要テーマ」「現在の原発依存型のエネルギー過消費社型社会を180度方向転換しなければだめだと思う」と語った。

細川氏を支援する、同じく元首相の小泉純一郎氏も「原発がなくても日本は発展していけると考える人と、原発がなければ日本は発展できないと考える人とのまさに戦いだ」などと、脱原発の流れを煽っている。

しかし、脱原発は都知事選の争点にはなりえない。「東京都は東電の株主だ」という声もあるが、実際の持ち株比率は3%に満たず、東電の経営に大きな影響を及ぼすことはできない。何より、エネルギー政策は国家戦略そのものであり、地方自治レベルで判断すべきではない。原発を止めたら、エネルギー自給率が4%にまで落ち込んでしまう日本にとって、万が一国際紛争が起こり、化石燃料の通り道であるシーレーンが封鎖されてしまったら、国民が干上がってしまう。

「脱原発」は、日本国民の生殺与奪の権を他国に委ねてしまうことを意味するのだ。

東京都民だけで、日本国民の生命や財産を左右するような決定をするべきではないだろう。都知事選の争点を「脱原発」にすることは大きな間違いであるといえる。

もう一つ言うならば、「脱原発」は日本を衰退させる。オリンピックの成功は、安価で良質な電力が大量に供給されることが前提条件である。

オリンピックを契機として、慢性的な道路渋滞と通勤ラッシュを緩和するため、道路や鉄道網などにもう一段投資すべきだろう。世界に誇る東京の公共交通システムをスムーズに動かすためにも、電力供給は不可欠だ。

有効な代替エネルギーが実用化されていない今、「脱原発」という発想自体、オリンピックの成長に伴う繁栄の可能性を否定しており、論外だといえる。

東京の国際都市化を推し進めよ

東京はロンドンやニューヨーク、パリに並ぶ大都市で、総生産は約85兆円。オランダや韓国の国内総生産を超える。分刻みで正確に運行される世界に類を見ない電車やバスなどの公共交通が発達しており、大企業の本社が数多く置かれている。治安もよく、東京を中心とした首都圏の人口は約3500万人で、都市圏としては世界一だ。

これほど優れた都市であるにも関わらず、東京は「国際都市」としては発展途上で、その力を生かしきれていない。

例えば、羽田空港や成田空港は24時間運用されていない。羽田は終日運用可能なのに、空港に接続する公共交通機関が動かないためだ。都心に近い羽田空港を24時間化すれば、海外の利用客はより増える。これに伴って電車やバスの終日運転を実現し、東京を「眠らない街」にすれば、新たなビジネスチャンスが生まれる。

舛添氏の守護霊は、東京をどのように発展させるつもりなのだろうか。

「オリンピックを一つの目標にして、国際都市東京をつくる。東京を中心として日本を再起動させることは可能だと思う」

「世界の文化的なオアシスにしたい気持ちもある」

舛添氏守護霊はこのように語り、五輪を契機として思い切った都市計画を実行に移し、東京から日本の発展を牽引していく意欲を見せた。

都民の関心が高い震災対応についても、幹線道路の整備や避難場所となる広場の確保など、都市構造を変えることを政策として挙げた。

空中を生かした都市開発を

東京のもう一つのネックは、低い建物が多く、「空中」を有効利用できてないことだ。東京がさらに発展するためのカギは、「空」を活用した都市計画を立てられるかどうかにある。

大川隆法・幸福の科学総裁は、すでに1995年の段階で「同じ百坪の土地であっても、そこに建っている建物が二階建てから四階建てになれば、その土地の単価は変わらなくても、利用の面からいくと、地価が半額になるのと同じ」(『愛、悟り、そして地球』大川隆法著・幸福の科学出版)と提言していた。建築物の規制緩和を大胆に進めれば、都心に安くて広い住宅を増やせる。職場と住まいが近ければ、子供を持つ女性も仕事に復帰しやすくなるだろう。

この点について舛添守護霊は、

「東京の発展を考えれば、六本木ヒルズ程度のものはいっぱいできなければいけない」

「広い関東平野に、新宿や大手町あたりにビルがあって、あとは小さい家が建っているが、どうにかならないかという感じはある」

と語り、東京都がイノベーションを起こして日本を引っ張りたいという情熱を示した。

なお、オリンピックを前に地下鉄など新路線の開業が複数計画されているが、大川総裁は2009年に、鉄道網について「都市部では空中を走らせたほうがよい」(『幸福維新』大川隆法著・幸福の科学出版)と語っている。地上や地下は建設に限界が来るが、空中を活かし、ビル同士をつなぐモノレールなどを設置すれば、移動時間を短縮でき、輸送量も格段に増える。

人・モノ・カネ・情報の移動速度を上げれば、経済規模は拡大し、日本の繁栄にもつながっていく。

このように、今回の都知事選は、今後の日本の繁栄がかかっている。

世界一の都市・東京をさらに発展させ、日本と世界の繁栄を牽引する覚悟のある人に、東京都のリーダーになってもらいたい。

都知事選、そしてその後の東京と日本の未来を考える材料の一つとして、本霊言を学んでみてはいかがだろうか。

このほか、舛添氏の守護霊は、以下のような点についても語った。

- 国会議員時代を振り返っての「反省」とは?

- 自民党を飛び出した理由と、それについて今思うこと。

- 他の政治家にあって、自分にない要素を自己分析。

- 「自民党の時代」は、これからも続くのか。

- 靖国参拝を攻撃する中国・韓国の真意とは。

- 石原都知事時代に集めた「尖閣購入基金」をどう使う?

- 国際政治学者から見る「宗教」と「政治」の関係。

- 舛添氏は、過去世でも政治や学問に関心があった?

世界のUFO墜落事件、いまだ真相はつかめず

2014.02.02(Liiverty Web)

それによると、1974年1月23日、ウェールズ北部のバーウィン山脈の丘陵地に、航空機が墜落したような地響きがするとともに閃光が走ったという。イギリスは地震国ではないが、マグニチュード3.5の地震を記録しており、多くの地元住民が、脈打つように赤やオレンジに光る丸い大きなものを目撃している。警察にはUFOを目撃したという地元住民からの電話が殺到した。即座に警察が調査に着手するも、公式には何も見つからなかったことになっている。どうやら軍も介入し、情報が隠蔽されたのではないかと噂されている。それ以降、多くのテレビドキュメンタリーや本などで議論しつくされてきたが、結局、現在も謎のままである。

このバーウィン山脈UFO墜落事件はイギリスでは有名で、「ウェルシュ・ロズウェル(ウェールズ版ロズウェル)」とも呼ばれ、デイリー・ポスト紙はたびたび事件の記事を扱っている。

実は、このようなミステリーは中国にもある。こちらは本家ロズウェルと同じ1947年の7月18日四川省成都市の近くで、農民が墜落したUFOの残骸らしきものを発見。四川大学の物理学の学長に分析を依頼し、UFOと断定された。

しかし、この時点で軍と警察が介入、彼の分析を取り消し、気象観測用のバルーンであるとされた。当時、同市に米軍が駐留しており、彼らが隠蔽に関わっていたのではとも噂されている。一連の騒ぎはロズウェルと酷似していると言われており、2009年には中国メディアがこのニュースを伝えている。

UFO墜落事件は世界中で報告されており、ブラジルのUFO専門誌は、1999年10月9日のアマゾンの支流シング川上流でのUFO墜落事件、1877年10月13、14日のアルゼンチンのUFO墜落事件の報道記事などを伝えている。さらに、最近ではアメリカのインディアン居留地内でのUFO墜落事件など、日本ではほとんど知られていないが、UFOの墜落事件は、世界のあちこちで起きては密かに処理されているようだ。中国当局は、気象バルーンや軍の演習などで片づけようとするが、不自然な点が多く残っているのをメディアは伝えており、長らく多くの民間のUFO学研究者たちの研究対象になっている。(純)

【関連記事】

2014年1月号記事 山口敏太郎のエックス-リポート 【第19回】

http://the-liberty.com/article.php?item_id=6949

2013年2月号記事 山口敏太郎 のエックス-リポート 【第8回】

http://the-liberty.com/article.php?item_id=5356

2014年1月22日本欄 世界各地で相次ぐUFO騒ぎ 異星人の「示威行動」か

成果大きい日印首脳会談 「同盟」への発展も

2014.02.03(Liverty Web)

先週の安倍晋三首相によるインド訪問は、首相が進める「地球儀外交」の中でも意義深いものだった。

日本と中東を結ぶシーレーン(海上交通路)の防衛は、原油輸入の約8割を中東に頼る日本にとっては死活問題だ。第2次安倍政権に入ってから、そのシーレーンの沿岸国である東南アジア諸国連合(ASEAN)や中東諸国などを訪問してきたが、今回のインド訪問がシーレーン戦略外交の締めくくりだった。

1月27日からインドを訪問し、日本の首相として初めて主賓として共和国記念行事パレードを観閲する機会を得るなど、インド側も極めて好意的な対応であった。

日本側の発表によると、首脳会談の結果、安全保障協力関係の強化、日本の国産救難機US-2のインド輸出に向けた作業部会の継続、インド国内での新幹線導入に向けた共同調査など51項目で合意した。

合意内容の中でほとんど報道されていないが、日印両国は今年1月に2国間通貨スワップの交換限度額を150億米ドルから500億米ドルに拡充した点、日印原子力協定交渉の早期妥結に努力する点、そして国連創設70周年と2015年を念頭に、安保理の常任理事国・非常任理事国の双方の拡大を含む国連改革実現に取り組む決意を両国で改めて強調した点の3点は大きく注目される。

このほかにも、海上自衛隊とインド海軍の共同訓練の継続合意や、インドの地下鉄整備などのために約2000億円の円借款を表明し、日本の新幹線技術の輸出につながる高速鉄道計画の共同調査でも合意した。

これらの項目で日印両国が合意したことは、「同盟」関係にも発展する可能性があることを示している。日米同盟を堅持しつつ、インドやオーストラリアとの関係強化や同盟関係の締結は十分あり得るものだ。

インドとのさらなる連携を深めるためにも、集団的自衛権の行使容認を早く決断するべきだが、アジアの経済と安全保障の安定に寄与するものとして、今回の日印首脳会談を評価したい。(弥)

【関連記事】

2014年1月21日付本欄 安倍外遊ハイペース1年33カ国 オバマ・習近平を圧倒

http://the-liberty.com/article.php?item_id=7243

2014年1月16日付本欄 米印演習に招かれる海自 「海の同盟」で中国の脅威を防げ

http://the-liberty.com/article.php?item_id=7226

2013年12月4日付本欄 天皇、皇后両陛下がインドご訪問 インドと日本の強い絆