イラク戦争は、2003年3月20日よりアメリカ合衆国が主体となり、イギリス、オーストラリアに、工兵部隊を派遣したポーランドなどが加わる有志連合が、イラク武装解除問題の進展義務違反を理由として『イラクの自由作戦』の名の下にイラクに侵攻したことで始まった戦争である。

正規軍同士の戦闘は2003年中に終了し、同年5月にジョージ・W・ブッシュにより「大規模戦闘終結宣言」が出たが、後にイラク国内での治安の悪化が問題となりイラク国内での戦闘は続行した。2010年8月31日にバラク・オバマ米大統領によって改めて「戦闘終結宣言」と『イラクの自由作戦』の終了が宣言され、翌日から米軍撤退後のイラク単独での治安維持に向けた『新しい夜明け作戦』が始まった。そして2011年12月14日、米軍の完全撤収によってバラク・オバマがイラク戦争の終結を正式に宣言した。

天安門事件とは、中華人民共和国北京市の天安門広場で起こった事件の総称である。1976年と1989年に起こっているが、日本においては、ただ単に「天安門事件」といった場合は第二次のものを指すことが多い。

1980年代までは、専守防衛論議とのからみで、部隊の海外派遣は行われなかった。冷戦終結に伴う、国際政治環境の変化を受けて、湾岸戦争後の1991年のペルシャ湾への掃海艇派遣(自衛隊ペルシャ湾派遣)を皮切りに、それ以降PKO協力法に基づくカンボジアや東ティモールなどへのPKO業務、国際緊急援助隊業務を行っている。

その他に、自衛隊はアメリカ同時多発テロ事件を受けテロ対策特別措置法によりインド洋周辺にて補給艦による他国の艦船への燃料や物資の補給や輸送機による物資の輸送を行なっている。インド洋に派遣する船舶は補給艦2隻および護衛艦3隻以内と定められている。また輸送機においては輸送を行う航空自衛隊の部隊の自衛官の数に相応する数量の拳銃等の所持が認められている。また、イラク戦争後のイラク復興援助のために、イラク復興支援特別措置法に基づき、陸上自衛隊や航空自衛隊の部隊によるイラク派遣を行っていた。

アフガニスタン戦争は、アフガニスタンを舞台に起こったさまざまな戦争を指して用いられた呼称である。

かつては、19世紀に起こったイギリスの二次にわたるアフガニスタン侵攻と、1919年のアフガニスタンとイギリスの戦争、すなわち三次にわたるアフガン戦争を指して言うことが多かった。

1978年以来のソ連軍・アフガニスタン人民民主党政府とムジャーヒディーンとの戦闘、1989年のソ連軍撤退以降のムジャーヒディーンやターリバーンの戦闘、そして2001年のアメリカ同時多発テロ事件後「対テロ戦争」の名目で始まったNATOおよび北部同盟によるターリバーン攻撃アフガニスタン侵攻に至る紛争は総称してアフガニスタン紛争などと呼ばれるが、このそれぞれの戦争の段階、もしくは統一してアフガニスタン戦争と呼ばれることも多い。

1990年8月2日、イラク軍は隣国クウェートへの侵攻を開始し、8月8日にはクウェート併合を発表した。これに対し、諸外国は第2次世界大戦後初となる、一致結束した事態解決への努力を始める。国際連合安全保障理事会はイラクへの即時撤退を求めるとともに、対イラク経済制裁措置を発表した。その6ヶ月後、ジョージ・H・W・ブッシュ米国大統領はアメリカ軍部隊をサウジアラビアへ展開し、同地域への自国軍派遣を他国へも呼びかけた。諸国政府はこれに応じ、いわゆる多国籍軍が構成された。アメリカ軍が多くを占めるこの連合軍には、サウジアラビア、イギリス、エジプトが順に参加した。

国際連合により認可された、34ヵ国の諸国連合からなるアメリカ合衆国、イギリスをはじめとする多国籍軍は、バース党政権下のイラク攻撃への態勢を整えていった。イラク政府による決議履行への意思無きを確認した諸国連合は、国連憲章第42条に基づき、1991年1月17日にイラクへの攻撃を開始した。

イラク大統領サッダーム・フセインは、開戦に際し、この戦いを「すべての戦争の母」と称した。また呼称による混乱を避けるため、軍事行動における作戦名から「砂漠の嵐作戦」とも呼ばれるこの戦争は、「第1次湾岸戦争」、また2003年のイラク戦争開始以前は、「イラク戦争」とも称されていた。

このクウェートの占領を続けるイラク軍を対象とする戦争は、多国籍軍による空爆から始まった。これに続き、2月23日から陸上部隊による進攻が始まった。多国籍軍はこれに圧倒的勝利をおさめ、クウェートを解放した。陸上戦開始から100時間後、多国籍軍は戦闘行動を停止し、停戦を宣言した。

空中戦及び地上戦はイラク、クウェート、及びサウジアラビア国境地域に限定されていたが、イラクはスカッドミサイルをサウジアラビア及びイスラエルに向け発射した。

戦費約600億ドルの内、約400億ドルはサウジアラビアから支払われた。

ベトナム戦争は宣戦布告なき戦争であるため、ベトナム戦争がいつ開始されたかについては諸説ある。南北ベトナムの統一戦争という観点からは、南ベトナム解放民族戦線がベトナム共和国(南ベトナム)政府軍に対する武力攻撃を開始した1960年12月という説が一般的であるが、アメリカ合衆国とベトナム民主共和国(北ベトナム)の戦争という観点からは1965年2月7日の北爆を開戦とする説もある。

この戦争はアメリカを盟主とする資本主義陣営とソビエト連邦を盟主とする共産主義陣営との対立(冷戦)を背景とした「代理戦争」であった。ホー・チ・ミンの率いるベトナム民主共和国(北ベトナム)側は、南ベトナムをアメリカ合衆国の傀儡国家と規定し、ベトナム人によるベトナム統一国家の建国を求めるナショナリズムに基づく植民地解放戦争であるとした。

第一次インドシナ戦争終結後も、北ベトナムが支援する南ベトナム解放民族戦線(ベトコン)が南ベトナムで反政府活動を続けたため、アメリカのドワイト・D・アイゼンハワー政権は少数のアメリカ軍人からなる「軍事顧問団」を南ベトナムに派遣した。ジョン・F・ケネディ大統領は軍事顧問団の規模を増大させた。リンドン・ジョンソン大統領は大規模なアメリカ軍を送ってベトナム戦争に積極的に介入した。

アメリカの他にSEATO(東南アジア条約機構)の主要構成国である大韓民国、タイ、フィリピン、オーストラリア、ニュージーランドが南ベトナムに派兵した。ソビエト連邦や中華人民共和国は北ベトナムに対して軍事物資支援を行うとともに多数の軍事顧問団を派遣したが、アメリカやSEATO諸国のように前面に出る形での参戦は行わなかった。さらにソビエト連邦は西側諸国で行われた反戦運動に様々な形での支援を行っていた。北朝鮮は飛行大隊を派遣しハノイの防空を支援した。

ベトナム戦争をめぐって世界各国で大規模な反戦運動が発生し社会に大きな影響を与えた。1973年のパリ協定を経てリチャード・ニクソン大統領は派遣したアメリカ軍を撤退させた。その後も北ベトナム・ベトコンと南ベトナムとの戦闘は続き、1975年4月30日のサイゴン陥落によってベトナム戦争は終戦した。

Hirohito (裕仁), posthumously in Japan officially called Emperor Shōwa (昭和天皇, Shōwa-tennō, April 29, 1901 ? January 7, 1989), was the 124th Emperor of Japan according to the traditional order, reigning from December 25, 1926 until his death in 1989. Although better known outside of Japan by his personal name Hirohito, in Japan he is now referred to primarily by his posthumous name Emperor Shōwa. The word Shōwa is the name of the era that corresponded with the Emperor's reign, and was made the Emperor's own name upon his death. The name 裕仁 means "abundant benevolence".

At the start of his reign, Japan was already one of the great powers ? the ninth-largest economy in the world after Italy, the third-largest naval power, and one of the four permanent members of the council of the League of Nations. He was the head of state under the limitation of the Constitution of the Empire of Japan during Japan's imperial expansion, militarization, and involvement in World War II. After the war, he was not prosecuted for war crimes as many other leading government figures were, despite his involvement. During the postwar period, he became the symbol of the new state and Japan's recovery, and by the end of his reign, Japan had emerged as the world's second largest economy.

プロレタリア文化大革命(簡体字:无???文化大革命 繁体字:無?階級文化大革命)、通称文化大革命(ぶんかだいかくめい)は、中華人民共和国で1966年から1977年まで続いた、「封建的文化、資本主義文化を批判し、新しく社会主義文化を創生しよう」という名目で行われた改革運動。略称は文革(ぶんかく)。

政治・社会・思想・文化の全般にわたる改革運動という名目で開始されたものの、実質的には大躍進政策の失政によって政権中枢から失脚していた毛沢東らが、中国共産党指導部内の実権派による修正主義の伸長に対して、自身の復権を画策して引き起こした大規模な権力闘争(内部クーデター)として展開された。

文化大革命のきっかけとなったのは毛沢東が劉少奇からの政権奪還を目的として林彪に与えた指示であり、これに基づいて林彪が主導して開始されたとされている。その後、林彪と毛沢東の間に対立が生まれ、林彪による毛沢東暗殺未遂事件が発生(林彪事件)。林彪は国外逃亡を試みて事故死するが、彼の死後も「四人組」を中心として、毛沢東思想に基づく独自の社会主義国家建設を目指し、文化大革命が進められた。しかしながら、実質的には中国共産党指導部内の大規模な権力闘争であり、これが大衆を巻き込んだ大粛清へと発展していった。1976年に毛沢東が死去、その直後に四人組が失脚し、中国共産党が「四つの近代化」(のちの改革開放)路線に転換して、文革は終息した。

党の権力者や知識人だけでなく全国の人民も対象として、紅衛兵による組織的な暴力を伴う全国的な粛清運動が展開され、多数の死者を出したほか、1億人近くが何らかの被害を被り、国内の主要な文化の破壊と経済活動の長期停滞をもたらすこととなった。

犠牲者数については、中国共産党第11期中央委員会第3回全体会議(第11期3中全会)において「文革時の死者40万人、被害者1億人」と推計されている。しかし、文革時の死者数の公式な推計は中国当局の公式資料には存在せず、内外の研究者による調査でもおよそ数百万人から1000万人以上と諸説ある。

縄文時代(じょうもんじだい)は今から約1万2千年前から2500年前まで,約1万年間も続いた長い時代です.ですから初めのころと終わりではずいぶん様子がちがいます.また,海の近くにくらしていた人々と,山に住んでいる人々の生活もずいぶんことなります.このホームページでは春夏秋冬の季節のなかで,「縄文時代」の人々がどのようなくらしをしていたかを勉強します.

The Jōmon period (縄文時代,) is the time in Japanese prehistory from about 14,000 BC to about 300 BC, when Japan was inhabited by a Neolithic culture which reached a considerable degree of cultural sophistication, above all in pottery, despite limited development of agriculture and no use of metal.

The term jōmon means "cord-marked" in Japanese; the English term was actually the first to be used, by the American scholar Edward S. Morse who discovered sherds of Jōmon pottery in 1877. The pottery style characteristic of the first phases of Jōmon culture has markings made using cords, and appears to be among the oldest pottery in Japan. The period was rich in tools, jewelry, figurines, lacquerwork and pottery, but despite this remained a culture of the Stone Age, and only developed agriculture to a limited degree.

The very long Jōmon period is conventionally divided into a number of phases: Incipient, Initial, Early, Middle, Late and Final, with the phases getting progressively shorter. Most dates for the change of phase are broadly agreed, but dates given for the start of the Incipient phase still vary rather considerably, from about 14,000 BC to 10,500 BC. Generally the dates depend on the dating and classification of pottery.

第10章■近世~近代 14~19世紀頃

《1》近代小氷期と太陽活動 《2》環境先進国・江戸(3R) 《3》環境先進国・江戸(人口) 《4》江戸時代の大地震 《5》近世3大飢饉(調査中) 《6》(未定) 《7》(未定)《8》(未定) 第11章■現代の地球温暖化

《1》第2の温暖化ガス:メタン 《2》地球寒冷化がやってくる? 《3》京都議定書を復習してみよう 《4》1960年代の寒冷化 《5》CO2はホントに温暖化の原因? 《6》京都議定書、約束期間始まる 《7》温暖化で海面は上昇したのか? 《8》太陽活動周期と温暖化(調査中) 最終章■地球と人類の将来(未定) 《1》人口問題を考える(1)《2》人口問題を考える(2)(準備中) 《3》地震のしくみと予知(1) 《4》地震のしくみと予知(1)(準備中) 《5》科学の進歩で理解が進んだ地球(準備中) 《6》(未定) |

人類はその歴史の中で様々な革命を経験してきました。

約700万年前:最初の革命はなんといっても「直立二足歩行」でしょう。

約250万年前:次の革命は原人による「石器の使用」でした。

約80万年前: 旧人による「火の使用」が次の”技術革新”。

約1万年前: そして「農耕革命」によって世界各地で食糧生産が開始しました。

約5,000年前:それに続く「都市革命」によって文明が誕生します。

約2,500年前:その次にくるのが「精神革命(巨大宗教・哲学の誕生)」です。

「精神革命」とは、紀元前500年前後に起きた人類の精神における大変革のことです。

驚くべきことに、

●ザラスシュトラ(紀元前628-551年)によるゾロアスター教の創唱

●イスラエルでは預言者らによってユダヤ教が誕生(紀元前586年)

●孔子(紀元前551-479年)による儒教の成立

●ガウタマ(紀元前463-383年)による仏教の創設

●プラトン(紀元前427-347年)によるイデア論の提唱

などのように世界同時多発的に思想家が現れ、人間の思想に変革が起きたのです。

●「精神革命」とは、紀元前500年前後に起きた人類の精神における大変革。

● 世界同時多発的に多くの思想家が現れ、その後の人間の思想の基軸を形成した時代だ。

● 人々が「自然神」から離れ「唯一神」への移行・集権化が開始された紀元前6~5世紀。

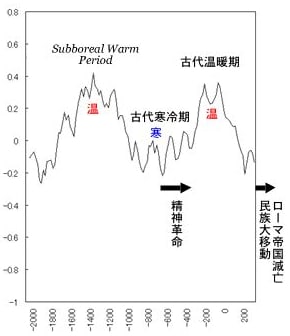

● 当時の厳しい寒冷・乾燥気候に苦しみ、それを乗り越え、克服するしていく時期に符合する。

今から3000年前以来の気候は、大まかにはこのように変動しています。

(BC.2~2世紀) (9~13世紀) (20世紀~?)

古代温暖期 中世温暖期 現代温暖期

? ? ? ? ? ?

古代寒冷期 中世寒冷期 近代小氷期

(BC.10~3世紀) (3~7世紀) (14~19世紀)

●「中世寒冷期」には民族大移動が起こり、西洋でローマ帝国が崩壊、中国で後漢王朝が滅亡した。

社会史的観点からは奴隷制から封建制へ移行し、「古代の終焉(5世紀)」を迎えた。

●「近代小氷期」には大航海時代に突入し、西洋で産業革命が起こる。

封建制から資本主義へ移行し「中世の終焉(15世紀)」を迎えた。

The Moscow Trials were a series of trials in 1936, 1937 and 1938 in the Soviet Union which were the precursors to the Great Purge.

There were three major trials in the Moscow Trials, the Trial of the Sixteen, the Trial of the Anti-Soviet Trotskyist Center, and the Trial of the Twenty-One; they were all held in the House of the Unions.

The defendants included most of the surviving Old Bolsheviks, as well as the leadership of the Soviet secret police. Most defendants were charged under Article 58 of the RSFSR Penal Code with conspiring with the western powers to assassinate Stalin and other Soviet leaders, dismember the Soviet Union, and restore capitalism.