The International Military Tribunal for the Far East (IMTFE), also known as the Tokyo Trials, the Tokyo War Crimes Tribunal, or simply the Tribunal, was convened on April 29, 1946, to try the leaders of the Empire of Japan for three types of war crimes. "Class A" crimes were reserved for those who participated in a joint conspiracy to start and wage war, and were brought against those in the highest decision-making bodies; "Class B" crimes were reserved for those who committed "conventional" atrocities or crimes against humanity; "Class C" crimes were reserved for those in "the planning, ordering, authorization, or failure to prevent such transgressions at higher levels in the command structure."

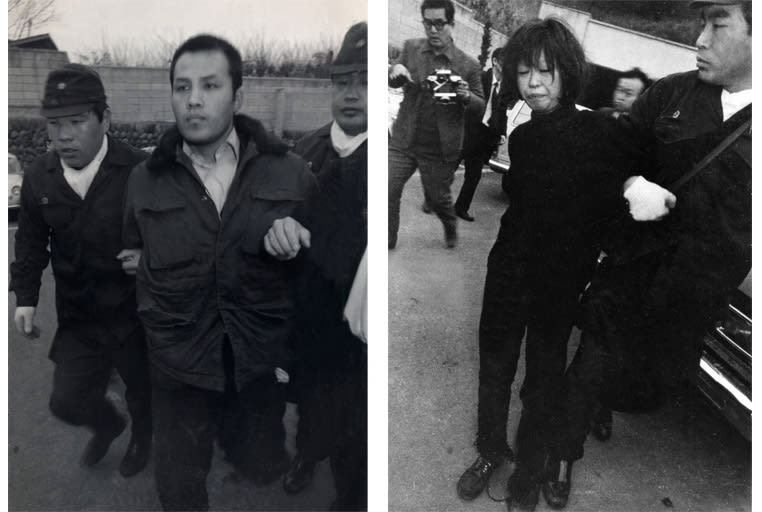

Twenty-eight Japanese military and political leaders were charged with Class A crimes, and more than 5,700 Japanese nationals were charged with Class B and C crimes, mostly entailing prisoner abuse. China held 13 tribunals of its own, resulting in 504 convictions and 149 executions.

The Japanese Emperor Hirohito and all members of the imperial family, such as career officer Prince Yasuhiko Asaka, were not prosecuted for involvement in any of the three categories of crimes. Herbert Bix explains that "the Truman administration and General MacArthur both believed the occupation reforms would be implemented smoothly if they used Hirohito to legitimise their changes." As many as 50 suspects, such as Nobusuke Kishi, who later became Prime Minister, and Yoshisuke Aikawa, head of Nissan, were charged but released in 1947 and 1948. Shiro Ishii received immunity in exchange for data gathered from his experiments on live prisoners. The lone dissenting judge to exonerate all indictees was Indian jurist Radhabinod Pal.

The tribunal was adjourned on November 12, 1948.