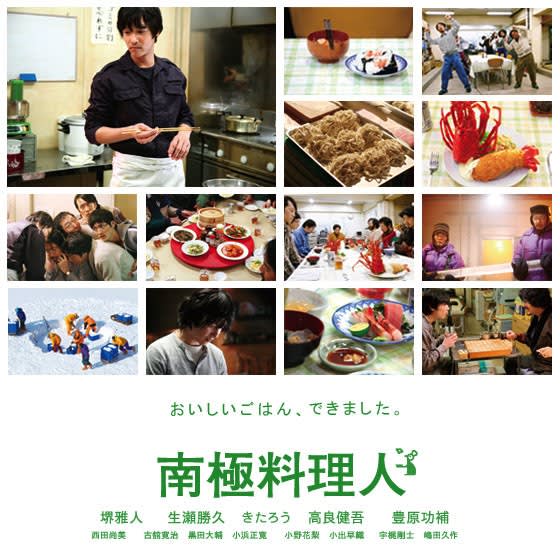

『南極料理人』(なんきょくりょうりにん)は、2009年に公開された日本映画。原作は海上保安官出身の西村淳のエッセイ『面白南極料理人』(新潮文庫、続編が数冊ある)。第50回日本映画監督協会新人賞最終候補作品。2009年度新藤兼人賞金賞、第29回藤本賞新人賞を受賞。この映画のロケ地となったのは、原作者・西村の出身地、真冬の北海道網走市である。

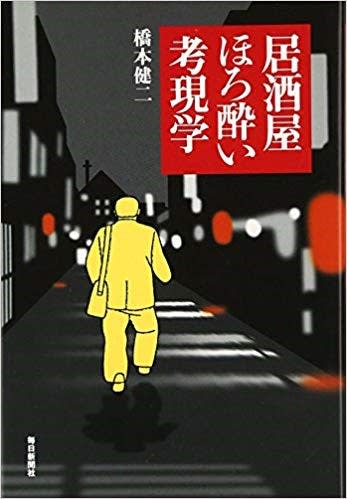

「考現学」とは現代の都市住民などの行動を研究する学問で、「考古学」に対応した造語である。階級論の研究で知られる著者が、居酒屋の今昔を語ることを通して、日本社会の変遷と行く末を、文献や統計を駆使しながら考察しています。「考現学」という学問でありながら、酒好きの著者が趣味と研究を兼ねた夜毎のフィールドワークで、酒場で出会う人々を観察、そこに自らの体験に基づく話が加わるので堅苦しくなく読める。庶民に愛される大衆居酒屋の素晴らしさを称え、都市下層の「やきとり屋」から戦後のヤミ市、そして「横丁」に変遷していく歴史を探り、下町と山の手の差異を比較検討、ますます広がる格差社会における居酒屋や飲酒文化を考察し、庶民の「民酒主義」を守ろうと熱論している。縄のれんの向こうに日本が見える。(毎日新聞社から2008年6月に刊行された単行本の待望の文庫化)

出版社からのコメント

やきとり屋、ヤミ市、横丁、大衆酒場、下町……、居酒屋は社会の鏡である。 階級論で知られる著者が、趣味と研究を兼ねて夜毎飲み歩きながら、「居酒屋」を通じて東京、そして現代日本を考える! 酒好き必読! 著者推薦の居酒屋30店を紹介! ある程度の時間、居酒屋で過ごしていると、いろいろと客たちの振る舞いが目に入ってくる。言葉も耳に入ってくる。それが時代によって、また店によって大きく変わる。 だから四半世紀も居酒屋に通い続けていると、いろいろと世の中の動きが見えてくる。居酒屋は、社会の鏡である。そう、居酒屋から日本が見えるのである。 (序より一部抜粋)

著者について

橋本健二(はしもと・けんじ) 1959年、石川県生まれ。東京大学大学院博士課程単位取得退学の後、静岡大学助教授を経て、2002年より武蔵大学社会学部教授、2013年より早稲田大学人間科学学術院教授。専門は理論社会学および階級・階層論。趣味と研究を兼ねて居酒屋めぐりをフィールドワークに。日々の成果を『居酒屋考現学』としてブログで発表、好評を博す。主な著書に、『階級社会―現代日本の格差を問う』(講談社)、『「格差」の戦後史-階級社会 日本の履歴書』(河出書房新社)、『階級都市-格差が街を侵食する』(筑摩書房)、などがある。

著者略歴

出版社からのコメント

やきとり屋、ヤミ市、横丁、大衆酒場、下町……、居酒屋は社会の鏡である。 階級論で知られる著者が、趣味と研究を兼ねて夜毎飲み歩きながら、「居酒屋」を通じて東京、そして現代日本を考える! 酒好き必読! 著者推薦の居酒屋30店を紹介! ある程度の時間、居酒屋で過ごしていると、いろいろと客たちの振る舞いが目に入ってくる。言葉も耳に入ってくる。それが時代によって、また店によって大きく変わる。 だから四半世紀も居酒屋に通い続けていると、いろいろと世の中の動きが見えてくる。居酒屋は、社会の鏡である。そう、居酒屋から日本が見えるのである。 (序より一部抜粋)

著者について

橋本健二(はしもと・けんじ) 1959年、石川県生まれ。東京大学大学院博士課程単位取得退学の後、静岡大学助教授を経て、2002年より武蔵大学社会学部教授、2013年より早稲田大学人間科学学術院教授。専門は理論社会学および階級・階層論。趣味と研究を兼ねて居酒屋めぐりをフィールドワークに。日々の成果を『居酒屋考現学』としてブログで発表、好評を博す。主な著書に、『階級社会―現代日本の格差を問う』(講談社)、『「格差」の戦後史-階級社会 日本の履歴書』(河出書房新社)、『階級都市-格差が街を侵食する』(筑摩書房)、などがある。

著者略歴

◎「ドクターストップがかかり、

酒が呑めなくなっても、

居酒屋に通い続けるだろう」

◎人は何を求め、居酒屋に足を運ぶのか?

パリのカフェ、イギリスのパブ、ドイツのビヤガーデンとも異なる、

〈第三の場〉としての独自の魅力とは?

40年近い居酒屋経験を誇る著者が、北海道から沖縄まで、角打ちから割烹まで、

具体的なお店(登場軒数120軒)を紹介しながら、その秘密に迫る。

【内容紹介】 通常の居酒屋ガイドは、つまみの種類と品質、飲物のメニュー、そして価格に焦点を絞っているため、

私にはどうしても物足りなく感じられる。

もちろん、ありがたい情報も提供してくれるのだが、

居酒屋という多面的な場の、いわば〈消費〉に付随する側面しか重視されていないと、不満に思うわけである。

「居酒屋は味と価格だけではない、五感をもって満喫する場所である」というのが私の持論である。

さらに、「居酒屋は〈味〉よりも〈人〉である」と確信している。(中略)

では、居酒屋は酒とつまみ以外に、何を提供しているのだろうか。

この問いを発しないと、私は日本の居酒屋の真の魅力を突き止めることができないと考える。

(本文より)

【目次】

「お通し」――はじめに

第一章 「居酒屋学」の基礎概念

第二章 和風酒場の種類と特徴――赤提灯あれこれ

第三章 和風酒場の種類と特徴――屋台から割烹まで

第四章 〈地〉の味わい――街から店を捉える

第五章 〈場〉の味わい――店舗の内外を読み取る

第六章 「人間味」――居酒屋の人々

第七章 自分で穴場を嗅ぎつけよ(実用編)

「また、呑もうね」――おわりに

本文に登場したお店一覧

【著者紹介】

マイク・モラスキー(Michael Molasky)

1956年米国セントルイス市生まれ。76年に初来日し、延べ20年日本滞在。

シカゴ大学大学院東アジア言語文明学研究科博士課程修了(日本文学で博士号)。ミネソタ大学、一橋大学教授を歴任。2013年秋学期より早稲田大学国際学術院教授。

担当する講義では、日本の戦後文化や、ジャズやブルースを中心とする音楽文化論、東京論、そして喫茶店や居酒屋のような都市空間を通じて、現代日本社会を捉えなおす。

エッセイスト、ジャズ・ピアニストという顔も持っている。

日本語の著書には『戦後日本のジャズ文化』(青土社、サントリー学芸賞受賞)、『ジャズ喫茶論』『呑めば、都』(共に筑摩書房)、『ひとり歩き』(幻戯書房)などがある。

内容(「BOOK」データベースより)

人は何を求め、居酒屋に足を運ぶのか?パリのカフェ、イギリスのパブ、ドイツのビヤガーデンとも異なる、“第三の場”としての独自の魅力とは?40年近い居酒屋経験を誇る著者が、北海道から沖縄まで、角打ちから割烹まで具体的なお店(登場軒数120軒)を紹介しながら、その秘密に迫る。

内容(「BOOK」データベースより)

二〇一〇年夏、三歳の女児と一歳九カ月の男児の死体が、大阪市内のマンションで発見された。子どもたちは猛暑の中、服を脱ぎ、重なるようにして死んでいた。母親は、風俗店のマットヘルス嬢。子どもを放置して男と遊び回り、その様子をSNSで紹介していた…。なぜ幼い二人は命を落とさなければならなかったのか。それは母親一人の罪なのか。事件の経緯を追いかけ、母親の人生をたどることから、幼児虐待のメカニズムを分析する。現代の奈落に落ちた母子の悲劇をとおして、女性の貧困を問う渾身のルポルタージュ。

著者について

杉山春(すぎやま・はる)

1958年生まれ。雑誌記者を経て、現在、フリーのルポライター。生活保護家庭で育った青年たちの支援にも携わる。著書には、『ネグレクト』(小学館、小学館ノンフィクション賞受賞)、『移民環流』『満州女塾』(いずれも新潮社)がある。

二〇一〇年夏、三歳の女児と一歳九カ月の男児の死体が、大阪市内のマンションで発見された。子どもたちは猛暑の中、服を脱ぎ、重なるようにして死んでいた。母親は、風俗店のマットヘルス嬢。子どもを放置して男と遊び回り、その様子をSNSで紹介していた…。なぜ幼い二人は命を落とさなければならなかったのか。それは母親一人の罪なのか。事件の経緯を追いかけ、母親の人生をたどることから、幼児虐待のメカニズムを分析する。現代の奈落に落ちた母子の悲劇をとおして、女性の貧困を問う渾身のルポルタージュ。

著者について

杉山春(すぎやま・はる)

1958年生まれ。雑誌記者を経て、現在、フリーのルポライター。生活保護家庭で育った青年たちの支援にも携わる。著書には、『ネグレクト』(小学館、小学館ノンフィクション賞受賞)、『移民環流』『満州女塾』(いずれも新潮社)がある。

BS1スペシャル▽“衝撃の書”が語る人類の未来~サピエンス全史/ホモ・デウス

全世界1000万部を超え、ビル・ゲイツやザッカーバーグらも絶賛する驚異的ベストセラー「サピエンス全史」。AIやVR、ゲノム編集や人体拡張技術が席巻する未来を大胆に予測した新作「ホモ・デウス」。人類250万年の歩みを全く新しい視点で読み解く“知の巨人”著者のハラリ氏に独占インタビュー!これを見れば話題沸騰の“衝撃の書”の世界が全部分かります!2019年のスタートに幸福に生きるヒントを見つけませんか?

【サピエンス全史 出演】歴史学者…ユヴァル・ノア・ハラリ,ジャーナリスト…池上彰,国立科学博物館人類史研究グループ長…海部陽介,【ホモ・デウス 出演】歴史学者…ユヴァル・ノア・ハラリ,記者…豊永博隆,みずほフィナンシャルグループ会長…佐藤康博,【声】腹巻浩司,じんぼぼんじ,【語り】保里小百合

「サピエンス全史」上下巻の内容を3分で分かるように、図解を用いて、紹介します。

サピエンス全史は、2017年のビジネス書大賞を受賞した作品です。

興味を持っている方も多いとは思いますが、上下巻合わせて約600ページの大作なのでなかなか読みたくても手が出ない人が多いと思います。

そこで本記事では、サピエンス全史の内容を要約まとめし、その内容を読んだ気になれるようにお伝えします。

内容のネタバレとなるので、一切中身を知りたくないという人は本記事を見ないようにしてください。

【図解:3分で解説】シリーズでは、有名ビジネス書や新刊本、新技術の要点を図解で簡単に説明します。

本記事を読むことでサピエンス全史の

①本の内容の大枠を理解することができる

②どんな点に着目しながら読めば良いか分かる

という2つの利点があります。

あなたの読書・学習の支援になれば幸いです。

それでは図解紹介に入ります。

本記事の内容 [×]

サピエンス全史の概要

認知革命

農業革命

科学革命

そしてこれからの時代へ

サピエンス全史の概要

サピエンス全史は私たち人間(ホモ・サピエンス)が地球上に現れてから、今日の人口70億人となり、現代社会を築き上げた要因を分析して解説する作品です。

その内容を一言で表すと、

「人類(ホモ・サピエンス)は空想的虚構をベースとした3つの革命(認知革命、農業革命、科学革命)により、現在の発展へと至りました」

と紹介しています。

全世界1000万部を超え、ビル・ゲイツやザッカーバーグらも絶賛する驚異的ベストセラー「サピエンス全史」。AIやVR、ゲノム編集や人体拡張技術が席巻する未来を大胆に予測した新作「ホモ・デウス」。人類250万年の歩みを全く新しい視点で読み解く“知の巨人”著者のハラリ氏に独占インタビュー!これを見れば話題沸騰の“衝撃の書”の世界が全部分かります!2019年のスタートに幸福に生きるヒントを見つけませんか?

【サピエンス全史 出演】歴史学者…ユヴァル・ノア・ハラリ,ジャーナリスト…池上彰,国立科学博物館人類史研究グループ長…海部陽介,【ホモ・デウス 出演】歴史学者…ユヴァル・ノア・ハラリ,記者…豊永博隆,みずほフィナンシャルグループ会長…佐藤康博,【声】腹巻浩司,じんぼぼんじ,【語り】保里小百合

「サピエンス全史」上下巻の内容を3分で分かるように、図解を用いて、紹介します。

サピエンス全史は、2017年のビジネス書大賞を受賞した作品です。

興味を持っている方も多いとは思いますが、上下巻合わせて約600ページの大作なのでなかなか読みたくても手が出ない人が多いと思います。

そこで本記事では、サピエンス全史の内容を要約まとめし、その内容を読んだ気になれるようにお伝えします。

内容のネタバレとなるので、一切中身を知りたくないという人は本記事を見ないようにしてください。

【図解:3分で解説】シリーズでは、有名ビジネス書や新刊本、新技術の要点を図解で簡単に説明します。

本記事を読むことでサピエンス全史の

①本の内容の大枠を理解することができる

②どんな点に着目しながら読めば良いか分かる

という2つの利点があります。

あなたの読書・学習の支援になれば幸いです。

それでは図解紹介に入ります。

本記事の内容 [×]

サピエンス全史の概要

認知革命

農業革命

科学革命

そしてこれからの時代へ

サピエンス全史の概要

サピエンス全史は私たち人間(ホモ・サピエンス)が地球上に現れてから、今日の人口70億人となり、現代社会を築き上げた要因を分析して解説する作品です。

その内容を一言で表すと、

「人類(ホモ・サピエンス)は空想的虚構をベースとした3つの革命(認知革命、農業革命、科学革命)により、現在の発展へと至りました」

と紹介しています。

河出書房新社(東京都渋谷区/代表取締社長 小野寺優)は、ユヴァル・ノア・ハラリの最新刊『ホモ・デウス:テクノロジーとサピエンスの未来』(2018年9月6日発売/上下巻各1,900円[税別])が、本日10月31日をもって、累計刊行部数30万部を超えましたので、また、『サピエンス全史』と『ホモ・デウス』をあわせたユヴァル・ノア・ハラリの著作の日本国内での累計刊行部数が、100万部を突破しましたので、ご報告いたします。

[画像1: https://prtimes.jp/i/12754/204/resize/d12754-204-220222-0.jpg ]

[画像2: https://prtimes.jp/i/12754/204/resize/d12754-204-544197-1.jpg ]

世界で400万部を突破している『ホモ・デウス』は、世界で800万部を突破している『サピエンス全史』の著者の最新刊であり、9月の発売から2ヵ月を経過したばかりにもかかわらず、テレビや新聞、雑誌、オンラインのニュースサイトなど、多くのメディアにご注目いただいており、数多くの書評や紹介記事が掲載されております。作家の池澤夏樹氏や京都大学総長の山極壽一氏、教育改革実践家で杉並区立和田中学校元校長の藤原和博氏、登山家の服部文祥氏、歴史学者の本村凌二氏、総合研究大学院大学学長の長谷川眞理子氏など、錚々たる著名人によって各紙誌で絶賛され、テレビの情報番組でも紹介されております 。

人類が「ホモ・デウス(神の人)」と、「無用者階級」とに二分される、衝撃の未来とは……

『ホモ・デウス』でユヴァル・ノア・ハラリは、人類は今、人工知能などの情報工学や、遺伝子操作などの生物工学によって、死を克服し、究極の幸福や神のような力を手にするために、自らを「ホモ・サピエンス(賢い人)」から、「ホモ・デウス(神の人)」へとアップグレードしようとしており、その結果、この社会はどう変化し、人類はどのような世界を生きることになるのか、『サピエンス全史』の著者ならではの鋭い視点で人類の未来を描きます。本書が多くの読者を獲得できたのは、今後の仕事の在り方や働き方に不安を感じているビジネスマンや、子どもたちがどのような未来を生きることになるのかを案じている子育て世代など、専門家や知識人にとどまらず、幅広い読者層の関心を集めているからに違いありません。世界的ベストセラー『ホモ・デウス』に、引き続きご注目いただきたくお願い申し上げます。

●『ホモ・デウス』特設サイト http://www.kawade.co.jp/homo-deus/

[画像3: https://prtimes.jp/i/12754/204/resize/d12754-204-417752-3.jpg ]

ユヴァル・ノア・ハラリ Yuval Noah Harari

1976年生まれのイスラエル人歴史学者。オックスフォード大学で中世史、軍事史を専攻して博士号を取得し、現在、エルサレムのヘブライ大学で歴史学を教えている。軍事史や中世騎士文化についての著書がある。オンライン上での無料講義も行ない、多くの受講者を獲得している。著書『サピエンス全史』は世界的なベストセラーとなった。

『ホモ・デウス テクノロジーとサピエンスの未来』

上下巻 各1900円(税別) ISBN 上巻 978-4-309-22736-8 下巻 978-4-309-22737-5

柴田裕之訳 46判上製 上巻272頁/下巻288頁

[画像1: https://prtimes.jp/i/12754/204/resize/d12754-204-220222-0.jpg ]

[画像2: https://prtimes.jp/i/12754/204/resize/d12754-204-544197-1.jpg ]

世界で400万部を突破している『ホモ・デウス』は、世界で800万部を突破している『サピエンス全史』の著者の最新刊であり、9月の発売から2ヵ月を経過したばかりにもかかわらず、テレビや新聞、雑誌、オンラインのニュースサイトなど、多くのメディアにご注目いただいており、数多くの書評や紹介記事が掲載されております。作家の池澤夏樹氏や京都大学総長の山極壽一氏、教育改革実践家で杉並区立和田中学校元校長の藤原和博氏、登山家の服部文祥氏、歴史学者の本村凌二氏、総合研究大学院大学学長の長谷川眞理子氏など、錚々たる著名人によって各紙誌で絶賛され、テレビの情報番組でも紹介されております 。

人類が「ホモ・デウス(神の人)」と、「無用者階級」とに二分される、衝撃の未来とは……

『ホモ・デウス』でユヴァル・ノア・ハラリは、人類は今、人工知能などの情報工学や、遺伝子操作などの生物工学によって、死を克服し、究極の幸福や神のような力を手にするために、自らを「ホモ・サピエンス(賢い人)」から、「ホモ・デウス(神の人)」へとアップグレードしようとしており、その結果、この社会はどう変化し、人類はどのような世界を生きることになるのか、『サピエンス全史』の著者ならではの鋭い視点で人類の未来を描きます。本書が多くの読者を獲得できたのは、今後の仕事の在り方や働き方に不安を感じているビジネスマンや、子どもたちがどのような未来を生きることになるのかを案じている子育て世代など、専門家や知識人にとどまらず、幅広い読者層の関心を集めているからに違いありません。世界的ベストセラー『ホモ・デウス』に、引き続きご注目いただきたくお願い申し上げます。

●『ホモ・デウス』特設サイト http://www.kawade.co.jp/homo-deus/

[画像3: https://prtimes.jp/i/12754/204/resize/d12754-204-417752-3.jpg ]

ユヴァル・ノア・ハラリ Yuval Noah Harari

1976年生まれのイスラエル人歴史学者。オックスフォード大学で中世史、軍事史を専攻して博士号を取得し、現在、エルサレムのヘブライ大学で歴史学を教えている。軍事史や中世騎士文化についての著書がある。オンライン上での無料講義も行ない、多くの受講者を獲得している。著書『サピエンス全史』は世界的なベストセラーとなった。

『ホモ・デウス テクノロジーとサピエンスの未来』

上下巻 各1900円(税別) ISBN 上巻 978-4-309-22736-8 下巻 978-4-309-22737-5

柴田裕之訳 46判上製 上巻272頁/下巻288頁

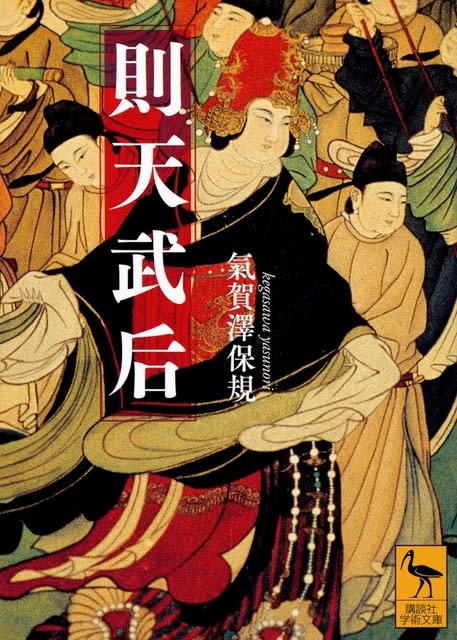

武 則天(ぶ そくてん)は、中国史上唯一の女帝。唐の高宗の皇后となり、後に唐に代わり武周朝を建てた。諱は照(曌)。日本では則天武后(そくてんぶこう)と呼ばれることが多いが、この名称は彼女が自らの遺言により皇后の礼をもって埋葬された事実を重視した呼称である。古来より「則天」と姓名をはっきりさせず呼ばれてきたが、現在の中国では姓を冠して「武則天」と呼ぶことが一般的になっている。

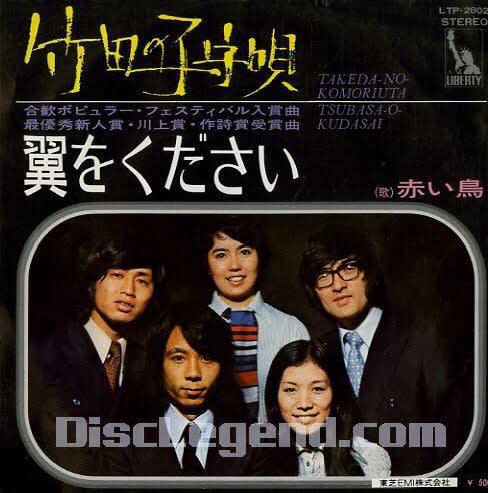

この曲は複数の被差別に伝わる子守り歌(子守の仕事をしている子供の労働歌)である。

この民謡・歌曲が注目されたきっかけは1969年(昭和44年)にフォークグループの「赤い鳥」が「第3回ヤマハ・ライト・ミュージック・コンテスト」で演奏したことである。しかし、そもそもは住井すゑの『橋のない川』が舞台化される際、音楽担当であった尾上和彦が被差別の一つである京都市伏見区竹田地区で採集した民謡を編曲して使ったもので、それが竹田地区の解放同盟の合唱団のレパートリーとなり、フォーク歌手達にも広まったと考えられている。尾上が採集したのがたまたま竹田地区であったので、「竹田の子守唄」とされた。それ以前は題名が付いていなかった。

他のフォーク歌手が歌うのを聴き、赤い鳥も歌うようになった。最初は、この曲の由来や意味も理解していなかったが、ヒット後に背景を調べ自分達のものにしていった。1971年2月5日にシングル・カットして3年間でミリオンセラーとするが、被差別絡みの楽曲であったために日本の放送局はこの楽曲を放送したがらなくなり[1]、いわゆる「放送禁止歌」(封印作品)として長い間封印されることになったが、1990年代に封印は緩和され、赤い鳥の解散後に結成された紙ふうせんを始め、多くの歌手によってカヴァーされている。B面曲は「翼をください」である。

1974年12月 - 1975年1月には、NHKの『みんなのうた』でペドロ&カプリシャスによって歌われたこともある(編曲はヘンリー広瀬)。放送は大幅にアレンジされ、2番の歌詞とコーダ部分が省略された。同時期放送の『北風小僧の寒太郎』が何度も再放送され、また他の楽曲[2]も再放送されたのに対し、本曲の再放送は長期にわたって行われなかったものの、2015年(平成27年)10月-11月にラジオのみで41年振りに再放送される。

ロック・バンド「ソウル・フラワー・ユニオン」の別動チンドン楽団「ソウル・フラワー・モノノケ・サミット」も、震災被災地慰問ライヴの中、同曲をカバーしているが(アルバム『アジール・チンドン』に収録)、のちに彼らは、竹田地区の人々との交流により二つの元唄ヴァージョン(「竹田こいこい節」「竹田の子守唄(元唄)」)をレコーディングし、発表した(アルバム『デラシネ・チンドン』に収録)。

この民謡・歌曲が注目されたきっかけは1969年(昭和44年)にフォークグループの「赤い鳥」が「第3回ヤマハ・ライト・ミュージック・コンテスト」で演奏したことである。しかし、そもそもは住井すゑの『橋のない川』が舞台化される際、音楽担当であった尾上和彦が被差別の一つである京都市伏見区竹田地区で採集した民謡を編曲して使ったもので、それが竹田地区の解放同盟の合唱団のレパートリーとなり、フォーク歌手達にも広まったと考えられている。尾上が採集したのがたまたま竹田地区であったので、「竹田の子守唄」とされた。それ以前は題名が付いていなかった。

他のフォーク歌手が歌うのを聴き、赤い鳥も歌うようになった。最初は、この曲の由来や意味も理解していなかったが、ヒット後に背景を調べ自分達のものにしていった。1971年2月5日にシングル・カットして3年間でミリオンセラーとするが、被差別絡みの楽曲であったために日本の放送局はこの楽曲を放送したがらなくなり[1]、いわゆる「放送禁止歌」(封印作品)として長い間封印されることになったが、1990年代に封印は緩和され、赤い鳥の解散後に結成された紙ふうせんを始め、多くの歌手によってカヴァーされている。B面曲は「翼をください」である。

1974年12月 - 1975年1月には、NHKの『みんなのうた』でペドロ&カプリシャスによって歌われたこともある(編曲はヘンリー広瀬)。放送は大幅にアレンジされ、2番の歌詞とコーダ部分が省略された。同時期放送の『北風小僧の寒太郎』が何度も再放送され、また他の楽曲[2]も再放送されたのに対し、本曲の再放送は長期にわたって行われなかったものの、2015年(平成27年)10月-11月にラジオのみで41年振りに再放送される。

ロック・バンド「ソウル・フラワー・ユニオン」の別動チンドン楽団「ソウル・フラワー・モノノケ・サミット」も、震災被災地慰問ライヴの中、同曲をカバーしているが(アルバム『アジール・チンドン』に収録)、のちに彼らは、竹田地区の人々との交流により二つの元唄ヴァージョン(「竹田こいこい節」「竹田の子守唄(元唄)」)をレコーディングし、発表した(アルバム『デラシネ・チンドン』に収録)。

永平寺(えいへいじ)は、福井県吉田郡永平寺町にある曹洞宗の寺院。總持寺と並ぶ日本曹洞宗の中心寺院(大本山)である。山号を吉祥山と称し、寺紋は久我山竜胆紋(久我竜胆紋・久我竜胆車紋)である。開山は道元、本尊は釈迦如来・弥勒仏・阿弥陀如来の三世仏である。

比叡山(ひえいざん)は、滋賀県大津市西部と京都府京都市北東部にまたがる山。大津市と京都市左京区の県境に位置する大比叡(848.3m)と左京区に位置する四明岳(しめいがたけ、838m)の二峰から成る双耳峰の総称である。高野山と並び古くより信仰対象の山とされ、延暦寺や日吉大社があり繁栄した。東山三十六峰に含まれる場合も有る。別称は叡山、北嶺、天台山、都富士など。

高野山(こうやさん)は、和歌山県北部、和歌山県伊都郡高野町にある周囲を1,000m級の山々に囲まれた標高約800mの平坦地を指す。平安時代の弘仁7年(816年)に嵯峨天皇から空海(弘法大師)が下賜され、修禅の道場として開いた日本仏教における聖地の1つである。現在は「壇上伽藍」と呼ばれる根本道場を中心とする宗教都市を形成している。山内の寺院数は高野山真言宗総本山金剛峯寺(山号は高野山)、大本山宝寿院のほか、子院が117か寺に及び、その約半数が宿坊を兼ねている。

2004年(平成16年)7月7日、高野山町石道と金剛峯寺境内(6地区)、建造物12件が熊野、吉野・大峯と共に『紀伊山地の霊場と参詣道』としてユネスコの世界遺産に登録された[2]。さらに2016年(平成28年)10月24日、高野参詣道(町石道を含み登録名称変更)として黒河道、女人道、京大坂道不動坂、三谷坂が世界遺産に追加登録された。

2004年(平成16年)7月7日、高野山町石道と金剛峯寺境内(6地区)、建造物12件が熊野、吉野・大峯と共に『紀伊山地の霊場と参詣道』としてユネスコの世界遺産に登録された[2]。さらに2016年(平成28年)10月24日、高野参詣道(町石道を含み登録名称変更)として黒河道、女人道、京大坂道不動坂、三谷坂が世界遺産に追加登録された。

善通寺(ぜんつうじ)は、香川県善通寺市にある寺院。真言宗善通寺派総本山。屏風浦五岳山誕生院と号する。本尊は薬師如来。四国八十八箇所霊場の第七十五番、真言宗十八本山一番札所。和歌山県の高野山、京都府の東寺と共に弘法大師三大霊場に数えられる。

TBSでは2017年10月期の日曜劇場枠にて、池井戸潤原作の『陸王』をドラマ化することが決定いたしました。

創業から100年以上続く老舗足袋業者「こはぜ屋」四代目社長・主人公の宮沢紘一を演じるのは、今回TBS連続ドラマへの出演が、1997年7月クールに放送された『オトナの男』以来実に20年ぶりとなる役所広司さん。

原作者の池井戸氏は「主演の役所広司さんはじめ、役者のみなさんの演技と、駅伝シーンなど、ドラマならではの演出を楽しみにしています」とコメント。制作陣もドラマ化にあたっては、原作のイメージを膨らませ、臨場感のあるドラマにするため、埼玉県行田市を含めたロケーション・ハンティングのほか、原作中に登場する走法の研究やランニングシューズの開発など、細部までこだわり抜いた準備を進めています。さらに、原作に描写されている「ニューイヤー駅伝」の様子をドラマに盛り込むため、2017年の年明け1月1日にも『ニューイヤー駅伝2017』(第61回全日本実業団駅伝)で、早くも撮影が行われました。

役所さんが演じる宮沢紘一は、埼玉県行田市にある老舗足袋業者の四代目社長として日々奮闘していたが、年々先細る足袋の需要から、資金繰りに悩む月日を過ごしていた。そんな折、銀行担当者とのやり取りを通じて、新規事業への参入を考え始める。それは、会社を今より大きくしたいという気持ちより、新規事業がなくては、この先会社の存続自体が危ぶまれるという危機感から始まったものだった。そしてその事業とは、足袋製造でこれまで培った技術が活かせる、“裸足感覚”を追求したランニングシューズの開発だ。

しかし、従業員20名余りの地方零細企業にとって、それは苦難の道のりだった。新製品を開発するにはあまりに乏しい資金、人材、開発力—。更には、世界的に有名なスポーツブランドとの競争。何度も挫けそうになる宮沢だが、その度に家族が、従業員が、取引先が、銀行の担当者が、そして知り合いを通じた新たな人脈が彼を救う。

果たして、ランニングシューズの開発は成功するのか? そしてその先に「こはぜ屋」の未来はあるのか!?

たった一つの商品を愚直につくり続けてきた製造業者が、仲間との強い結びつきをバネに今、一世一代の大勝負に打って出る!!

TBSが満を持してお送りする感動の企業再生ストーリー!!

2017年は1月1日から走り出すランナーとともに、『陸王』が全力疾走します!!!

創業から100年以上続く老舗足袋業者「こはぜ屋」四代目社長・主人公の宮沢紘一を演じるのは、今回TBS連続ドラマへの出演が、1997年7月クールに放送された『オトナの男』以来実に20年ぶりとなる役所広司さん。

原作者の池井戸氏は「主演の役所広司さんはじめ、役者のみなさんの演技と、駅伝シーンなど、ドラマならではの演出を楽しみにしています」とコメント。制作陣もドラマ化にあたっては、原作のイメージを膨らませ、臨場感のあるドラマにするため、埼玉県行田市を含めたロケーション・ハンティングのほか、原作中に登場する走法の研究やランニングシューズの開発など、細部までこだわり抜いた準備を進めています。さらに、原作に描写されている「ニューイヤー駅伝」の様子をドラマに盛り込むため、2017年の年明け1月1日にも『ニューイヤー駅伝2017』(第61回全日本実業団駅伝)で、早くも撮影が行われました。

役所さんが演じる宮沢紘一は、埼玉県行田市にある老舗足袋業者の四代目社長として日々奮闘していたが、年々先細る足袋の需要から、資金繰りに悩む月日を過ごしていた。そんな折、銀行担当者とのやり取りを通じて、新規事業への参入を考え始める。それは、会社を今より大きくしたいという気持ちより、新規事業がなくては、この先会社の存続自体が危ぶまれるという危機感から始まったものだった。そしてその事業とは、足袋製造でこれまで培った技術が活かせる、“裸足感覚”を追求したランニングシューズの開発だ。

しかし、従業員20名余りの地方零細企業にとって、それは苦難の道のりだった。新製品を開発するにはあまりに乏しい資金、人材、開発力—。更には、世界的に有名なスポーツブランドとの競争。何度も挫けそうになる宮沢だが、その度に家族が、従業員が、取引先が、銀行の担当者が、そして知り合いを通じた新たな人脈が彼を救う。

果たして、ランニングシューズの開発は成功するのか? そしてその先に「こはぜ屋」の未来はあるのか!?

たった一つの商品を愚直につくり続けてきた製造業者が、仲間との強い結びつきをバネに今、一世一代の大勝負に打って出る!!

TBSが満を持してお送りする感動の企業再生ストーリー!!

2017年は1月1日から走り出すランナーとともに、『陸王』が全力疾走します!!!

ニシオンデンザメの歯と顎。左上は上顎、左下が下顎の歯

イッカクと共に描かれたニシオンデンザメ。目に付いた寄生虫も紹介されている。

ツノザメ目の最大種で、最大体長7.3メートルにもなる。体色は灰色。近縁種のオンデンザメと同じに深海性だが、エサを求めて浅海に上がってくる。

顎の歯は上顎に付いている歯がやや突き出て、下顎の歯がやや小さくなっている。吻部はやや前方に突き出る。体型はやや太めで横幅がある。

体の大きさに比べて、鰭と目はやや小さい。目には寄生性のカイアシ類をぶら下げていることがよくある。

同属のオンデンザメとは大きさや見た目などよく似ているが、オンデンザメは第1背鰭と第2背鰭との間の長さが吻端から第1鰓孔までの長さの三分の二であるのに対し、本種は第1背鰭と第2背鰭の間の長さが吻端から第1鰓孔までの長さとほぼ等しいことで見分けることができる[2]。

既知の脊椎動物としては最も長寿であり、放射線年代測定法によって推定された最も高齢な個体は392±120歳(272~512歳)であった。また性成熟には約150年かかると推定されている。

【南極の氷がなくなると、ペンギンはどうなるの(2)】 国立極地研究所生物圏研究グループ准教授…渡辺佑基

国立極地研究所の渡辺佑基さんは主にグリーンランドに生息するサメ「ニシオンデンザメ」の研究もしています。このサメは体長が最大7メートルを超える大きさですが、泳ぐ速度が時速1キロととても遅いのが特徴です。このサメの生態の謎をお話しします。さらに地球温暖化の影響で南極の氷が減り、氷がなくなると南極はどのように変化するのか、そこに生きるペンギンの生態にどのような影響を与えるのかなどをお伝えします。