友は走り抜く。どこまでも。

そして今ここ。

別なメンバーもこれ。

実銃の世界にはワイドカッター弾

という、ショットガンの熊撃ち用

スラッグ弾=一粒弾のようなとん

でもない物があります。

貫通力はありませんが、マンス

トッピングパワーがとてつもな

い。

対人で使うと一発で即死確定の

ような弾。

戦争で使う銃器では弾頭頂点が

平たくなったホローポイントや

ワイドカッターは禁止されてい

ます。

これは人道的観点からよりも用

兵思想から。

敵兵は殺すよりも弾丸を貫通

させて怪我をさせるほうが手

がかかるので有効だからです。

その為に、戦争用の弾薬は弾頭

がフルメタルジャケットでない

とならない国際条約がある。

まるで昔のMGCモデルガンの

.44-40カート弾と同じような

形。

MGCモデルガンのSAA用の

カートリッヂ。

S&W Model 66-1 2 1/2" barrel

S&Wのモデル1のサードイシュー

モデルがとてもカッコいい。

爆発的に売れたチビんこ銃だ。

S&Wリボルバーのモデル2は

日本でもモデルガン化されて

いるが、アメリカでは西部開拓

時代のモデル1だろうと所有で

きる。

実勢価格はモデル1のサード

イシューモデルのニッケル

メッキタイプで8500ドル程。

120万円ほどのようだ。

歴史的な貴重品なので通常の

拳銃の10倍程の値段がする。

こちらはモデル1の紹介動画。

Smith and Wesson No 1 22 Short

日本でモデルガン化したら、

マニアックな銃ではあるが、

かなり人気が出るのではと思

う。

最小口径のリムファイア.22口径

ショート弾ながら、アメリカで

は絶大な販売数があった銃。

ポケットナイフ程度の感覚で

アメリカ人の多くが持っていた

のかもしれない。

いや、ほんとかわいいんだってば。

南北戦争時代の銃を修理しながら

もプリンキングを楽しむ。健康的。

ちょいと真面目に語る。

映画『マグニフィセント・

セブン』では「強奪男爵」

と異名を取る暴虐の資本家

が最後にブーツに隠した銃

を抜こうとする。

S&W社が世界初金属薬莢式

の回転式拳銃=リボルバー

で成功を収めたモデル1の3rd

モデルだ。

.22口径ショート、7連発。

S&Wの最初の銃器であり、

世界で初めて金属薬莢式拳

銃の実用化で成功した銃で

ある。

モデル1は1857-1882まで

製造。

製造数は第一ロットが

12,000丁。

第二ロットが110,000丁。

第三ロットが131,000丁。

1から3までのバージョンが

あった。

サミュエル・コルトが回転

式拳銃を発明して成功した

が、特許は1856年に失効す

る予定だった。

それを見越してホーレス・

スミスとダニエル・ウェッ

ソンの二人は新型銃を開発

販売しようと研究していた。

金属製カートを使う新式銃

だ。

しかし、この新式銃に絶対

に必要な貫通輪胴=シリン

ダーの特許を元コルト社の

社員であるローリン・ホワ

イトが有している事をS&W

は知る。

そのため、S&Wはホワイト

を自分らのパートナーとす

るのではなく、完成した新

式銃1丁につき25セントの

ロイヤリティをホワイトに

支払う事で契約をした。

最終的にはホワイト自身が

経済破綻して特許権を譲渡

する形でS&W社は新式銃を

自社新案として製造する事

が可能となった。

そうして世界初の金属薬莢

式で完全に完成された構造

のリボルバーS&Wモデル1

が誕生した。

爆発的に売れた。

それまでの回転式拳銃は

コルト社が独占状態だっ

たが、現代まで繋がる金

属薬莢を銃の弾とする方

式は、装弾と装填の素早

さからまたたく間に地球

上の銃器の歴史を塗り変

えた。

モデル1 ファースト・イシュー・

モデル。1857年~1859年。

12,000丁製造。

モデル1 セカンド・イシュー・

モデル。1860年~1868年。

110,000丁製造。

モデル1 サード・イシュー・

モデル。1868年~1882年。

131,000丁製造。

南北戦争時代、兵士たちは

支給銃だけでなく、全兵士

は階級には関係なく自衛の

ための武器は自弁で揃える

必要があった。

そこで、金属薬莢式の新型

銃であるS&Wモデル1は爆

発人気となった。

大人気と使用者の要求性能

に応えるべく、S&W社は.22

ショートという弱装小口径

弾ではなく、別な大型弾薬

を使用できるような銃の開

発にも1860年に着手する。

.32とモデル1の1.5=1-1/2

型番のモデルでは.32口径

5連発を発表するが、1861

年に.32口径6連発のS&W

モデルNo.2を発表した。

このモデル2は1874年まで

発売された。口径は.32ロン

グで6連発、ファイアパワー

は当時としては充分だった。

このS&W社のモデル1-1/2

とモデル2は幕末に日本の

坂本龍馬が所持して使用し

た。

高杉晋作が上海に渡航した

際に現地で購入してきて土

佐脱藩の坂本龍馬に進呈し

たとの事が小説や映画で定

番化されている。

坂本は寺田屋に潜伏中、幕

府の捕縛吏に踏み込まれた

際に、高杉から入手した

S&Wを発砲して一名を射殺

して逮捕を免れてその場か

ら脱出した。

だが、その際にS&Wの次弾

装填の時に斬られた血で手

が滑り、シリンダーを畳の

上に落として転がしてしま

い、銃を放棄している。

その場にいあわせたりょう

と結婚して、日本人初の新

婚旅行で薩摩に行った龍馬

だったが、その際に、坂本

龍馬と妻のりょうは桜島で

もう1丁のS&Wの個体で射

的をして楽しんだと龍馬が

手紙に書いている。

坂本龍馬が使用したS&Wは

2種類だった事は確認できる

が、実はどのモデル個体で

あったというのは手紙から

の推定の域を超えない。

高杉晋作から入手したS&W

は6連発であるとの事なので、

モデル1(.22口径7連発)で

もモデル1-1/2(.32口径5連

発)でもない事は確かだ。

龍馬が土佐の兄当ての手紙

に寺田屋での銃の事を書い

ている。「右銃ハ元より六丸

込ミな礼ども其時ハ 五丸の

ミ込てあれば」

とあり、その時は6連発だが

5発のみの装填だったと本人

が記している。

なので6連発金属薬莢銃と

いう事になるので、これは

S&WのモデルNo.2だと絞れ

る。

また、映画等で龍馬が6連発

銃を使ったらと6発撃つのは

再検討を要する。

その後、龍馬自身が買い求

めた銃としてはS&Wモデル

1-1/2というモデルがあった。

.32口径5連発。

こちらは龍馬が記した長さ

や装弾数の5発からモデル

2-1/2である事は間違いない。

ただ、寺田屋の時の銃は6連

発に5発込めなので、モデル

2-1/2ではない事は確かだ。

結論として、龍馬が所有し

ていた銃はS&Wモデル1-1/2

(.32口径5連発)とモデル2

(.32口径6連発)であり、

寺田屋ではモデル2を使用し

た事が確定してくる。

S&Wモデル1-1/2型は1865年

から1892年まで223,000丁製

造された

息の長い人気モデルだった。

S&WモデルNo.1-1/2

.32口径5連発。

龍馬は妻のりょうと共に1丁

ずつS&Wリボルバーを所有

したともされている。

桜島で使用した銃についても、

龍馬は土佐の姉の乙女あてに

手紙で書いている。

「長サ六寸計五発込 懐剣より

ハちいさいけれども 人おうつ

に五十間位へだたりてハ 打殺

すこともでき申候」

長さは約18センチだ。

この銃で薩摩桜島で射撃を龍

馬は夫婦二人で楽しんだようだ。

S&WモデルNo.2。.32口径6連発。

1861~1874。77,020丁製造。

S&Wモデル1と2の大きさの

違い。

.22口径(5.588ミリ)用の

モデル1拳銃と.32口径

(8.128ミリ)用のモデル

2拳銃ではこんなに違う。

モデル2も実寸モデルガン

等を持つと非常に小さい

のだが、モデル1などは刃

長8センチ程の中型ナイフ

ほどしかない大きさだろう。

ちなみに口径のCal.とはキャ

リバーを表す。銃身内部の

内径の事だ。弾頭の直径の

事ではない。

銃の内径よりも弾丸は太く

ないとライフリングに食い

込まない。

メートル法表示の5.56ミリ

は口径の事であり、5.56ミ

リ銃用の弾丸の直径は約5.7

ミリ程である。

モデル1(.22口径7連発)と

モデル1-1/2(.32口径5連発)

のほうが圧倒的に製造数が

多い。

実は日本では「龍馬の銃」

として知られるS&Wモデル

No.2は、実はモデル1やモ

デル1-1/2よりもマイナー

で製造数が少ないモデルだ

った。

そしてS&W社は1868年、

世紀の名銃モデルNo.3を

開発した。

この銃は1868年から1915

年まで製造された。

口径は様々な口径に対応し

た。

1870年にはそれまでのパー

カッションコルトを廃止し

た米軍の制式銃となった。

これによりコルトは金属薬

莢のパテントが切れるのを

見計らって金属薬莢式新式

銃を開発して何としても再

び米軍制式銃の座を射止め

んと火が付いた。

そして、1872年の米軍トラ

イアルでS&Wを退けて1873

年からの採用が決定された

のがソリッドフレームを持

つ金属カート式のコルト新

式銃だった。

それは1873年の米軍採用決

定により、シングル・アク

ション・アーミー=SAAと

呼ばれた。

S&Wのモデル3とコルトSAA

は金属薬莢式拳銃の人気を

二分した。

トップブレイクで空薬莢を

瞬時に一気に排出できる

S&Wモデル3は多くのガン

スリンガーたちに愛用され

た。

特に1875年から改良発売

されたスコフィールドの

人気は高く、名銃と呼ば

れている。

スコフィールドを愛用した

ガンマンや著名人をざっと

挙げただけでも、かなりの

そうそうたる顔ぶれになる。

・ヴァージル・アープ(1843-1905)

・ジェシー・ジェームズ(1847-1882)

・ワイアット・アープ(1848-1929)

・パット・ギャレット(1850-1901)

・セオドア・ルーズベルト(1858-1919)

・ビリー・ザ・キッド(1859-1881)

・ボブ・フォード(1862-1892)

S&WモデルNo.3は日本軍に

もそのブレイクオープン機

構が参考にされ、ベルギー

のナガンM1873をベースに

新式銃が開発された。

それは明治26年(1893年)

に大日本帝国軍の制式拳銃

となった。

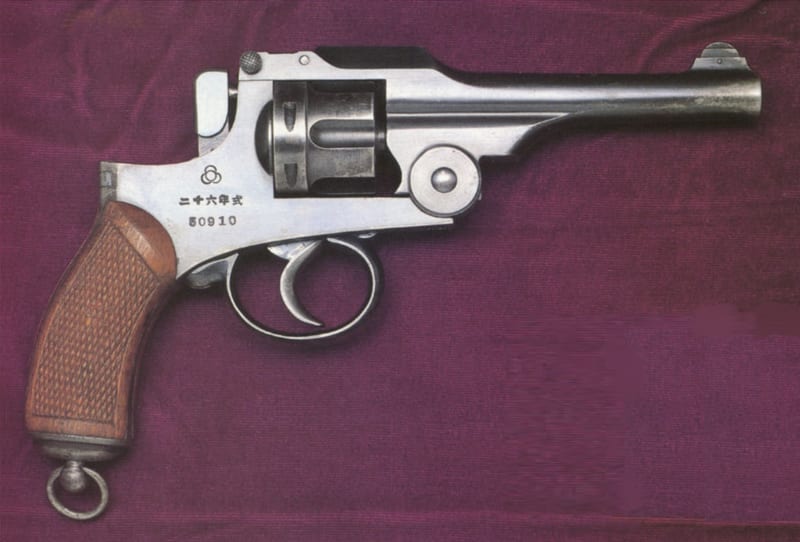

二十六年式拳銃。1893~1930。

一級仕上げの上質で綺麗な

仕上がりの高級拳銃だった。

最初は実物S&W M3の銃身

長3種を軍は使用したが、

のちに国産化した。

モデル3はシングルアクショ

ンのみだったのでダブルア

クションにしたが、精密射

撃を拳銃に軍は求めなかっ

たためハンマーコックサム

レスト部は除去したという。

昭和敗戦までは、日本でも

国内の銃砲店で誰でも拳銃

が買えた。

国産拳銃もこの二十六年式

以降様々な良い銃が登場し

た。

名品の南部式小型拳銃は戦

後に米国のスターム・ルガ

ーに影響を与え、アメリカ

ンルガーMk1の誕生を促し

ている。

日本式はハンマーがカット

され、ダブルアクション作

動オンリーである。口径9ミ

リ(.38口径相当)、6連発。

二十六年式はライフリング

が深くガスが銃口から抜け

るため、反動は少なかった

が非常に威力が弱い。

昭和11年(1936年)の2.26

事件で決起叛乱軍が天皇侍

従長の鈴木貫太郎を銃撃し

た際、頭部含め4発被弾し

ながら絶命しなかった。

鈴木は終戦時の内閣総理大

臣を務め、1948年に80才で

病没した。

死亡の直前の言葉は、「永

遠の平和、永遠の平和」と

はっきりとした口調で言っ

たと伝わる。

天皇に最重要視された側近

だったが、戦前戦中は戦争

推進派であった事も確かだ。

だが、鈴木はリアリストで

もあった。

敗戦間際、日本では「戦争

指導大綱」に従って国民義

勇戦闘隊を創設する義勇兵

役法などの本土決戦体制作

りが進められた。

鈴木貫太郎は国民義勇戦闘

隊に支給される武器の展示

を見学したが、そこに置か

れていたのは鉄片を弾丸と

する先込め単発銃、竹槍、

弓、さすまた等々、全てが

江戸時代の代物だったとい

う。

内閣書記官長の迫水久常が

後年の回想で述べている。

「陸軍の連中は、これらの

兵器を本気で国民義勇戦闘

隊に使わせようと思ってい

るのだろうか。

私は狂気の沙汰だと思った」

自分自身が威力の弱い銃

で実際に撃たれながらも

生き延びた、時の首相鈴木

貫太郎もさぞかし呆れ果て

た事だろう。

帝国陸軍は本当に一国の

「軍」なのかさえ疑わしい。

薩長土肥芸の捏造維新組の

成れの果て。

明治から昭和20年にかけて、

日本の軍部は著しく思考知

能水準が劣化の道を辿って

いたようだ。

その残滓は、日本人の中に

戦後78年経った今も多く残

っている。

とりわけ脳筋人間の極み、

思考力が著しく低い体育会

系の人間に多く残存してい

る。

パワハラや人権侵害を日常

的に会社等の民間企業など

で実行しているのも、ほぼ

大卒体育会系出身の人間で

あるのが実相だ。

坂本龍馬がもし生きていた

ら、岩崎と共に明治の財閥

になっていた事だろう。

明治に変わりゆく日本を見

て、坂本はどのように思っ

ただろうか。

「話が違うがぜよ」

とか言いそうだ。

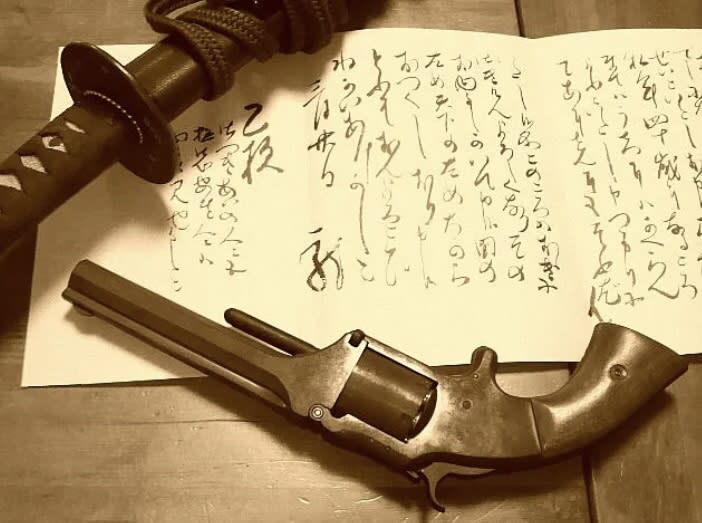

(私の真剣と龍馬の銃と手紙)

黒澤明の名作『七人の侍』

(1954)をベースにした『荒野

の七人』(1960)のリメイク

作品。

1960年版は描写の作りも甘い

ヒューマニズム作品となって

いて、クロサワ作品の原作の

テイストからかなり離れた作

だったが、2016年の本作は

かなり完成度が高く、傑作だ。

「マグニフィセント」とは

「素晴らしい」とか「立派な」

「壮大な」とかの意味。

本作では「律儀な」という意

味も含んでいる。

金で動くのではない人の命が

けの行動を描いている。

金ではなく人は人の心で動く。

クロサワ作品はそれを描いた。

「この飯、おろそかには食わ

ぬぞ」と神妙な顔で百姓たち

に言った島田勘兵衛のセリフ

が黒澤『七人の侍』の最初に

して最大のテーマを描写した

シーンだった。

本作ではクロサワ作品のその

主軸がきちんと踏襲されてい

る。

暴虐に苦しむ人々を救うため

に一人の侍が同志を集めるシ

ーンは『ワイルドギース』

(1978)でもオマージュで描か

れたが、本作でもガンマンの

仲間集めが一つの見どころと

なっている。

賞金稼ぎで委任執行官のサム・

チザム(デンゼル・ワシント

ン)は島田勘兵衛の役どころ

だ。

そして最初に右腕になる凄腕

ガンマンにしてギャンブラー

でマジシャンのジョシュ・

ファラデー(クリス・プラッ

ト)は原典の「七人の侍」で

は複数のキャラと被る。ある

時は孤高の剣士の九兵衛であ

り、ある時は参謀格の片山五

郎兵衛の位置になる。「荒野

の七人」でマックイーンが演

じたヴィンの役どころも演じ

る。「荒野の七人」のヴィンは

「七人の侍」での片山五郎兵

衛と七郎次の役どころだった。

そして、本作『マグニフィセ

ント・セブン』でのジョシュ

は、映画『拳銃無宿』でマッ

クイーンの演じるジョシュ・

ランダルが使ったランダル・

カスタムを使用するシーンも

オマージュで描かれている。

さらに役名を「ジョシュ」と

するなど、前作「荒野の七人」

のスティーブ・マックイーン

への敬意が本作には見られる。

ジョシュはピースメーカーを

2丁使う腕利きガンマンだ。

そして西部劇のお約束。

厳しい過去を持つ凄腕ガン

マンを表現する手法として、

フロントサイトがカットオ

フされたリボルバーを使う。

ジョシュの銃は2丁ともフ

ロントサイトカットオフだ。

1丁のみカットオフはこれま

で多くの映画作品で登場し

たが、2丁拳銃の両方ともサ

イトカットオフというのは

本作が史上初めてではなか

ろうか。

本作『マグニフィセント・

セブン』では、原点の『七

人の侍』が農村での攻防戦、

『荒野の七人』もメキシコ

系農村の人々を守る部分を

開拓農民たちが築いた町を

守るという設定に変更して

いる。

これには現代的な意味があ

った。(後述)

夫を暴虐の資本家に殺害さ

れた未亡人に銃の扱い方を

教えるジョシュ。

銃床に頬付けをしろと指導

する。

ライフル射撃の基本中の基

本だ。火縄銃でさえそれを

やる。

ただ、この女性はマスター

アイが左目だからか、右に

構えて左目で狙っている。

演出であるのかどうかは不

明。

右構えで左目で狙うと頭部

が傾斜するので、三半規管

の機能確保からして非常に

宜しくない。

小銃の射撃は頭部を真っす

ぐに垂直に立てて行うのが

基本。

射撃三原則というものがあ

る。

それは、以下だ。

1.小銃はストックを頬付けする

2.頭部は垂直にする

3.引鉄は引くのではなく絞る

ジョシュはクロスドロウホル

スターのピースメーカーを抜

いて、彼女が射撃していた川

の倒木を狙って全弾連射して

見せる。

この時の銃身の延長線上の

狙点に注目してほしい。

本作品はあらゆる点で非常

に完成度が高いのだが、こ

こは撮影ミスだ。

同じ的を狙っているのに、

二人が狙っている角度がま

るで異なっている。

ジョシュがファニングで連

射した弾丸はすべて一点に

命中した。

銃の撃ち方を教えるジョシュ。

今度は右腰のピースメーカー

を抜き撃ちで撃って見せる。

発砲。

これ、空を撃ってますね。

実際には的には着弾しません。

しかし、そこは映画。

先ほど狙って全弾命中させた

場所と同じ所に着弾した風な

映像となっています。

非常に完成度が高い映画作品

なだけに、細かいところなの

だが、とても残念。かなり残

念。

ジョシュ役のクリス・プラッ

ト自身はとても銃の扱いが巧

い役者さんなので、非常に惜

しいシーンとなっている。

かなり重要な会話と描写シー

ンでもあるので、ここは銃の

銃口の先の狙点の角度はきち

んと間違いなく演技してほし

かった。

たぶん、黒澤明だったら、徹

底的に撮り直しをするかと思

う。

ロケで「撮影に邪魔だからあ

の建物を解体撤去しろ」とか

本気で言う監督だったから。

それでも『七人の侍』でもか

なり多くの映像の齟齬があり、

パッとカットが変わった瞬間

に九兵衛と五郎兵衛の腰の刀

が別物になっているようなミ

スもあった。

本作『マグニフィセント・セ

ブン』の舞台で原典や前作が

農村であったのに町に変更し

たのには意味がある。

それは農村は農民しか住んで

いない。

町には様々な人々が住む。

そして、その町を暴力で支配

する鉱山会社の主の殺人をも

いとわない暴虐から人々を

守る戦いにガンマンたちは

起ち上がる。金の為ではない。

鉱山主は保安官たちも手下に

加えて、その暴虐を「正義」

として実行しようとしている。

つまり私人ではあるが公的

機関側が市民の敵だ。

つまりは、国家さえもが敵

なのである。

だが、人々は傭兵であるガン

マンたちに勇気づけられ、

自ら命を投げうって子ども

たちや家族が住む町を守ろう

とする。

集まった七人のガンマンは、

前作『荒野の七人』と原典

である『七人の侍』とは決

定的に異なる者たちとして

本作『マグニフィセント・

セブン』は描かれる。

本作は「白人の、白人による、

白人の為の」映画とはなって

いないのだ。

七人のガンマンのリーダーで

あるサム・チザムはまず黒人

である事。

そして、英国系、フランス系、

東洋系、先住アメリカン系、

メキシコ系とあらゆる民族が

力を合わせる。

普段は犬猿の仲であるアメリ

カ人とスペイン語を母国語と

するメキシコ人もいがみ合い

ながらも徐々に互いに深い信

頼の絆で結ばれて行く。

アメリカ人が未開の野蛮人と

して恐れ毛嫌いして差別して

いた北米先住民族と、彼らの

頭の皮を剥いで政府から懸賞

金を貰っていた山師さえもが

友情で手を握り合う。

そして、原典と前作『荒野の

七人』と決定的に異なるのは、

その戦う決起戦士の中に女性

が入る事だ。

あらゆる民族と性別を超えた

人々が力を合わせて暴虐に抵

抗するために命がけで起ち上

る。

本『マグニフィセント・セブ

ン』は、その題名が示す通り、

このあらゆる民族的、性別的

垣根を超えた人物群像こそが

マグニフィセントであるのだ。

本作品、傑作である。

戦いのシーンはまるで日本の

三里塚の現実の歴史そのもの

だ。

三里塚では農民側からの実銃

での銃撃戦こそ無かったもの

の(警察側はあり)、全く本作

品の戦闘シーンと似たような

状況が現実の歴史の中であっ

た。

国家権力側は銃器を使用して

いた。

拳銃の水平射撃もするし、ラ

ンチャーの水平射撃(違法)

も行っていたし、死者も出し

ている。

おんな子ども関係なく、機動

隊は農民たちに半殺しの暴行

を加える。

これは三里塚の中にいれば、

よく解かる。現実だからだ。

三里塚現地で実行される国家

権力の「正義の」暴力と暴虐

はそれはもう筆舌を尽くしが

たいものだった。

抵抗して座る農民たちに対し

ては本当におんな子ども関係

なく、紺服の乱闘服を着た集

団はボッコボコのリンチを加

えていた。

じいさんやばあちゃんたちに

さえも物凄い暴力が行使され

ていた。

何もしていなくとも、農作業

の帰りに農道を歩いていると

拉致して森に連れ込み、半殺

しのリンチを加える。それを

国家権力の暴力装置である機

動隊が現実にやっていた。警

察官がそれをやるのだ。本当

に、噓無く。

ガスランチャーの数メートル

からの至近距離水平撃ちでヘ

ルメットを被っていない救護

班の赤十字を着けた人の頭部

を射撃して殺害もしている。

警察官が。

かくして、三里塚農民は起ち

上がって闘った。

そして、その農民たちを支援

して自ら傷つく事を恐れずに

身を挺して覆いかぶさるよう

にして彼らを守ろうとしたの

が新左翼の全学連だったので

あり、全国の労学支援闘争参

加者たちだった。

金の為に闘った者は一人もい

ない。

支援労働者や学生たちは全員

が「七人の侍」だったのだ。

『七人の侍』も『荒野の七人』

も『マグニフィセント・セブ

ン』も、映画作品の物語とし

ての絵空事ではない。

現実世界の人と人の真実の心

の叫びと行動を描いたものだ。

日本版の予告編は単なる娯楽

アクション映画作品のように

編集されているが、これは本

編のテイストとは大きく異な

る。本編は極めてシリアスだ。

ヒーロー的な絵空事の「カッ

コよさ」などは一切ない。

人々はどんどん死んでいくし、

登場人物たちもストーリーの

流れも真剣だ。

現実のアメリカの歴史でも日

本の歴史でもこれと同様の事

が事実として起きていた。史

実として。

暴虐の嵐。

そして、支援者である七人の

ガンマンたちも次々と死んで

いく。

ジャスティス。

何が正義であるのか。

暴虐の嵐の中に起った者たち

は「不正義」であるのか。

少なくとも、本作品や原典の

『七人の侍』で描かれた暴虐

の徒が正義ではない事は確か

だ。

映画『マグニフィセント・セブン』予告編