先週の朝刊にふるさとの津民小学校が今年度末に閉校になるという記事が出ていました。

幼い頃、父に連れられて、小学校に配達やガラスのはめかえなどについて行っていました。

木造と鉄筋コンクリートの校舎がめずらしく感じていました。

父の作業が終わるまで、グランドで遊んだりもしました。

教員になってからも、特に耶馬溪中学校に勤務時代には、運動会や相撲大会そして、授業の様子も見させてもらいました。

階段に書かれている「相撲の学校」「太鼓の学校」という言葉が何となくあたたかく好きでした。

この小学校を卒業した多くの同級生もいます。

耶馬溪中学校勤務時代、ある青年が学校の写真を撮りたいと訪ねてきました。遠方から来ています。

話を聴きました。

「母が、今、入院をしています。母に母校の風景を見せてあげたいと思って来ました。」

と伝えられました。

聞くと、津民小学校出身で中学校時代同級生の息子さんでした。

お母さんの様態も聞きました。

中学校当時から残っている箇所などを教えました。

1か月経って、その青年からお礼にお菓子と手紙が学校に送られてきました。

手紙には、写真を見てお母さんがとても喜んだということと、お母さんが亡くなったという知らせでした。

信じられませんでした。

同時に悲しみに包まれました。

お母さんへの思いも含めて、返事を書きました。

たくさんの津民小学校の卒業生は、閉校の知らせに寂しい思いでしょう。

しかし、児童数の減少が継続の難しさとして立ちはだかりました。

中津市は、2010年と比較すると現在の出生数は60%ほどです。800人台から400人台です。

過疎化が進んでいます。

中津市全体での数値なので、かつての郡部はもっと減少しています。

津民小学校の校長先生や先生は昔からお世話になっている方々に囲まれた2人の在校生です。

温かい学校ですが、時代の変化の中で学校の歴史の終焉を迎えます。

今、わたしが勤務している小学校も来年度末をもって閉校となります。

4つの学校が統合されます。

これから10年、20年の、今の子どもたちが主力になった時に、どんな日本になるのでしょう。

働き手がいない、産業も回らない時代となる可能性があります。

つぎはぎの場当たり的ではなく、将来を見据えた、住みやすい、安心できる暮らしにすることをみんなで考えていく必要があります。

閉校ラッシュは私たちに将来への課題を与えてくれています。

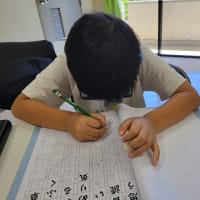

写真は、何年か前の津民小学校の様子です。