生田緑地、中央広場から紅葉のメタセコイア林を抜けると岡本太郎美術館。

残念ながら美術館は休館中だったが野外の彫刻が見られた。

この「樹齢Ⅰ」は大阪万博の太陽の塔の地下で展示されていたものだそうだ。

「母の塔」は高さ30m。巨木のたくましさ、母のやさしさ、、燃えさかる永遠の生命をイメージ。

ここから5~6km東の多摩川沿いに二子神社があって、そこに岡本かの子の文学碑「誇り」がある。

岡本太郎が母である岡本かの子のために昭和37年に制作されたものである。

「母の塔」は「誇り」と向かい合うように設置されているそうだ。

「母の塔」の傍を上がっていくと専修大学に通じる道路に出る。

もちろん大学には行かず、元の道を戻るのも面白くないので民家園に向かう。

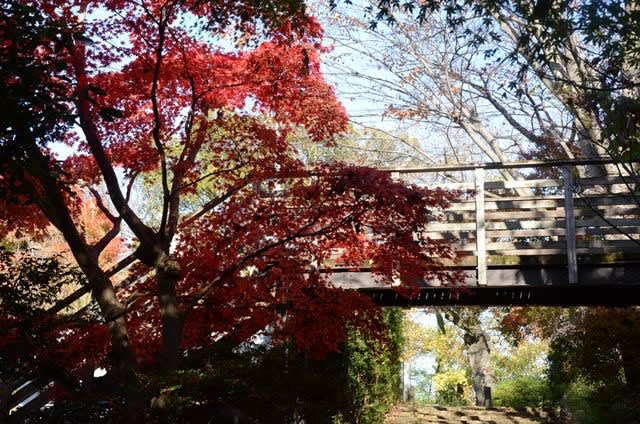

カエデの紅葉がきれいだ。下に建物が見える。

垣根に、ハンカチぐらいの大きさの布が干してある。藍染めのようだ。

藍染伝統工芸館というのがある。藍染め関連の展示があり、体験も出来るようだ。

ここが日本民家園の西門にもなっている。

日本民家園の通常とは逆のコースで歩くので、いきなり舞台と客席が見えた。

これは三重県の海女漁の漁村・船越にあった「船越の舞台」で、安政四年(1857)築だという。

旧暦6月に芝居が奉納されたそうだ。 左手には花道も見える。

多摩区民祭の時などには民俗芸能などが演じられるそうだ。

舞台には廻り舞台も設けられ、見上げると花吹雪や幕などを操作するらしい仕組みもあった。