青柳行信さんから。7月 31日。

----------------

中古の軽トラックを探しています!!

今まで、九電本店前ひろばに置いていたテントと荷物を

毎回持ち帰りと設置とになりました。

どなたか不使用の軽トラがありましたら、永久的にお貸し

頂ければ大変助かります。保険は入ります。

ここニ・三日、数人の方からお借りしながら急場をしのいできています。

購入(少し安く)も可。ご紹介よろしくお願いします。

連絡先:080-6420-6211(青柳)

【転送・転載大歓迎】

☆原発とめよう!九電本店前ひろば第468日目報告☆

呼びかけ人賛同 7月30日現在 総数2448。

★原発とめよう!の輪をひろげる【呼びかけ人】を募っています。

★私たちの声と行動で原発・再稼働は止められます。★

<ひろば・想い・感想・ご意見等 嬉しいです>

★ 横田つとむ さんから:

青柳さま

今日は映画を見ました。

民主主義はどういうものか。

どうやって輪を広げていったらいいのか。

いい映画でした。

あんくるトム工房

映画「シェーナウの想い」 http://yaplog.jp/uncle-tom-28/archive/1975

機会があったらぜひご覧ください。

★ 【T】 さんから:

青柳さま

ものすごいボリュームの情報ですね!

『国会包囲』ここまで来たか、過去に数回ながら一般市民として自主的にデモに

参加した者として感動的です。

今は時間的に制約が多く、参加できません。

またテントにもうかがえず、みなさまにおまかせしっぱなしの状況で申し訳あり

ません。

地道に運動を続けておられる方々に頭がさがります。

どうぞ熱中症にならないようにお気をつけてなさってください。

近藤嘉昭 さんから:

青柳行信 様

連日ご苦労さまで御座います。

青柳さんはじめ、テントで頑張って頂いている方のご健康を祈っております。

「夏バテ」「熱中症」「食中毒」「夏風邪」などなどには、

呉れぐれもご注意、無理は避けて、頑張って下さい。

★ 左門 さんから:

行信さん、ご苦労様です!

☆原発を許さぬ20万の一人として国会包囲行動の群に居たりき(9・29)

<国会包囲行動の報告>

※警視庁は、地下鉄の出口から始めて、国会の壁に沿う歩道を避けて、車道を挟んだ

向かい側の歩道へ柵まで置いて誘導していました。議事堂の裏手から、正面のT

字迄路まで

誘導されて、魂胆がわかりました。信号のたびに、「皆様の安全のため、区切っ

て誘導

しますから・・・・」と下っ端の警官がマイクで言いますが、信号のこちらも、

あちらも歩道は

満杯で、渡っても行き所がないのです。「どちらへ行っても、歩道は歩けない

じゃないか。

車道を閉鎖して、デモの人々に開放しなさい」と言うが、下っ端は初めの指令し

か頭にない。

「このままだと明石駅歩道橋の事故になるよ。状況判断しなさい」などと、先頭

の僕らが言う。

そのうち、「道路をあけろ」のシュプレヒコールが起る。歩道に溢れたデモの

人々は、自然に

車道に溢れ出し、その度に警官は、バリケード柵を退けざるを得ない。6時過ぎ

から1時間余り

経って、遂に指揮者が「バリケードを退けて、歩道への立ち入りを許す指示を出

した!7時半。

警視庁の指揮車が議事堂前の車道の真ん中に駐車して、一般車の規制を始めた。

歩道の人たちは「勝利!勝利!」と言いながら、車道に出て、シュプレヒコール

を続けていた。

指揮車の上で、SPが私たちを動画で360度まわしながら撮影していた。この

ように市民の、

浴衣がけのおばさんも加わるデモの人びとまで、写さなければならないほど、民

を信じていない。

包囲行動の主催者は、ローソク・ページェントの予定で、カップに刺したローソ

クを配ってあり、

散々互々に点火していたのだが、やがて、係員が回って、「混雑で危ないので止

めにします」。

これほどまでに、国会議事堂の周りの歩道が満杯になり、車道にも溢れた参加者

は何人だろう。

30日の、朝日新聞には「主催者は20万人、警視庁は1万5000人」とある。

警視庁は数えもしないで、少なく見積もる専門家だ。朝日新聞の航空写真で数え

て見るがいい。

「市民のデモ」というが、70年安保のとき過激をきわめた学生組織の旗もあ

り、家族連れもいる。

政党や労組や学生たちではなく、「市民がイニシアティヴをもっているデモ」と

いうべきものなのだ。

3・11を機に、私たちの「平和的生存権」を求める運動は成熟へ歩を進めつつ

あることを実感!

☆わが旗は団扇太鼓に墨書せる「無核無兵」と「九条安国」(〃)

ではまた!

★ 神谷扶左子 さんから:

以下、「横浜市民放送局」の高橋さんから昨夜の国会包囲デモの「解放区」にな

る場面、すばらしい映像です。

http://youtu.be/2SsLmnECOzw

議事堂正面道路が「あたりまえのように歩き出した」市民ですぐに埋まってしま

うさまに感動しました。

わたしがいた左側の人たち、おとなしくて(笑)、その頃まだ鉄柵内でした。

でもやっと私も隙間から出て「再稼動反対っ!」にも元気がでて、いまも声が枯

れています~。

★ 諸留(モロトメ)能興(ヨシオキ)《パレスチナに平和を京都の会》さんから:

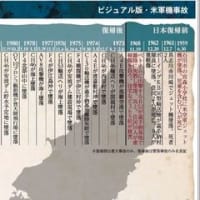

明日に向けて(518)の守田敏也氏が、さる7月28日にTBSの報道特集で

【知られざる”放射線影響研究所”の実態を初取材】という番組の文字起こしをし

て下さいました。

これまでの取材にない、かなり鋭い切込がなされている番組です。

関係者の発言でも貴重なものが多いと感じられます。

内部被曝問題の真相に絡む非常に大切な画像資料です。

原爆投下から67年目の夏を迎えようとしている時期でもあり、

また、内部被曝を軽視しようとする電力会社、政府、官僚、自治体、一部市民側

からの

歴史的事実に基づかない、放射能安全値神話、

内部被曝の盲点を暴露している、貴重な資料です。是非、お読み下さい。

文中の[◆註:]は諸留が補いました。

時間のある方は以下のビデオクリップをごらんください。

知られざる放射線研究機関 ABCC/放影研

2112.7.28TBS系「報道特集」

http://www.dailymotion.com/video/xsgr38_20120728-yyyyyyyyyyyy-yyyy-yyy_news?fbc=958

なおこの番組をCDやDVD(PCやビデオデッキで再生可能)も作成しました。

ご希望の方は、送料80円+媒体代120円(計200円)でお届けできます。

----------------------

原爆の悲惨さを訴え、今も読み継がれている漫画がある。『はだしのゲン』放

影研の前身であるABCC[◆註:1]を描いたこんな場面が出てくる。

[◆註:1]

ABCC「原爆傷害調査委員会(げんばくしょうがいちょうさいいんかい)」Atomic

Bomb Casualty Commissionの略)。米国科学アカデミー(NAS)が1946年に原爆被

爆者の調査研究機関として設立。当初、運営資金はアメリカ原子力委員会

(AEC)が提供したが、その後、アメリカ公衆衛生局、アメリカ国立癌研究所、

アメリカ国立心肺血液研究所(National Heart, Lung, and Blood Institute)か

らも資金提供があった。1948年に

は、日本の厚生省国立予防衛生研究所も正式に調査プログラムに参加した。施設

は、広島市の比治山の山頂に作られた。カマボコ型の特徴的な建物であった。こ

のABCCは調査が目的の機関であるため、被爆者の治療には一切あたることはな

かった。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8E%9F%E7%88%86%E5%82%B7%E5%AE%B3%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A

「何もくれず、丸裸にされ、白い布を被せられ、血を抜かれて、身体を隅々ま

で調べられたと言うとった。」

「アメリカは原爆を落とした後、放射能で原爆症の病気が出ることがわかって

いたんじゃのう。」

「く、くそっ・・・戦争を利用して、わしらを原爆の実験にしやがったのか」

(『はだしのゲン』作者中沢啓治さん(73)談)

「原爆を投下する前に既に、アメリカは解ってたんですよ。あれが。落とした

後、どういう放射能影響が出るかという事とが解っていて、それですぐにABCCを

比治山の上に建てるわけでしょう。」

中沢啓治さんは、『はたしのゲン』の作者であり、自身も被爆[◆註:2]している。

[◆註:2]

政府や原子力推進派やマスコミが、原子爆弾からの放射線に照射される場合は

「被爆」の文字を使い、原発など核兵器以外の核施設からの放射線に照射される

場合は「被曝」の文字を使い分けている。このように、2つの漢字を、『敢え

て』区別して使い分ける意図は、核の軍事利用の核兵器と、核の平和利用として

の原子力施設を切り離そうとする、露骨な政治的価値判断が横たわっていること

を、見逃してはならない。

母、キミヨさんは、被爆から21年後に亡くなった。その時、中沢さんは、今も

脳裏に焼きついて離れない体験をした。

「ABCCが来てね、オフクロの内蔵をくれと言うんですよ。棺桶の中にいるオフ

クロの内蔵をくれって。怒ったんですよ。『帰れ』って。いやあ、あれはもう、

広島市を見下ろす比治山(ひじやま)[◆註:3]の上から、じ~っ・・・と、こう

やって、見ているんだよね。今日は被爆者の誰が死んだ、誰が死んだ・・・っ

て、言って・・・」

[◆註:3]

広島市の原爆爆心地から東方向数百メートルの近距離の、広島市南区に位置す

る標高約70mの小高い丘。市中心部における市民の憩いの場の一つ。

ABCCによる被爆者調査の背景を物語る文章が、アメリカの国立公文書館にあ

る。1946年、海軍省が大統領へ送った文章だ。

「アメリカにとって極めて重要な、放射線の医学的・生物学的な影響を調査す

るには、またとない機会です。調査は軍の範囲を超え、戦時だけでなく、平時の

産業や農業など、人類全体に関わるものです。」

(報告書内容)

この文章にサインをしたのは、原爆投下を命じたトルーマン大統領その人だ。

「戦争の長引く苦痛を短縮し、何百万もの若いアメリカ兵の命を救うために原

爆を使用した」

(トルーマン談)

アメリカ兵の命を救ったとする一方で、放射線の調査を命じていた大統領。そ

の承認を受け、1947年、ABCCが広島で設立された。ABCCが当初最も重視したの

は、遺伝的な影響だった。広島・長崎で生まれた被爆者の子ども、被爆2世を

77000人調査した。担当部長として調査を指揮したウイリアム・シャル氏は、死

産の赤ちゃんを調べたと言う。

「死産や、生まれた日に死んだ赤ちゃんは、家族の同意があれば、ここABCCで

解剖しました。採取された組織は保存されました。」

(放影研[◆註:4]の前で、シャル氏談)

[◆註:4]

放影研は、1975年、ABCCと厚生省国立予防衛生研究所(予研)を再編し、日米

共同出資運営方式の財団法人放射線影響研究所(RERF)へと改組された。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%94%BE%E5%B0%84%E7%B7%9A%E5%BD%B1%E9%9F%BF%E7%A0%94%E7%A9%B6%E6%89%80

遺伝的な影響があるのかは結論が出ず。被爆2世の調査は今も続いている。

そんな放影研に、福島県郡山市から依頼があった。大久保利晃(としてる)理

事長[◆註:5]が、市の健康管理アドバイザーとして招かれたのだ。専門的な知識

を期待されてのことだった。

[◆註:5]

東京府生まれ。1966年に慶應義塾大学医学部を卒業する。1967年から1977年に

慶應義塾大学医学部衛生学・公衆衛生学助手・講師を経て、1977年から1983年に

自治医科大学医学部衛生学助教授となる。1983年から産業医科大学環境疫学研究

室教授に就任した。1997年~2002年に産業医実務研修センター所長、1999

年~2002年に副学長となった後に、2002年~2005年に産業医科大学学長を務め

た。その後、財団法人放射線影響研究所理事長などを歴任。専門は公衆衛生学。

大久保利通の子孫。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E4%B9%85%E4%BF%9D%E5%88%A9%E6%99%83

「放射線に被ばくすればするほど、ガンは増えます。これは逆に、だんだん、

だんだん減らしていったときにどうなるのか。本当にゼロに近いところでも、ご

くわずかに増えるのか増えないのか。これが一つの問題です。本家本元、広島の

研究では、増えたのか増えてないのかということは、統計学的に証明できてない

です。」

(大久保氏の福島での集会レクチャーより)

実は、放影研のデータは、福島ではそのまま活用できない。放影研が調査して

きたのは、原爆が爆発した瞬間、身体の表面に強烈な放射線を浴びる高線量の外

部被曝だ。福島で今、起きている事は、これとは異なる。放射性物質が呼吸や食

べ物から身体の中に取り込まれ、放射線を放ち、細胞を傷つける、内部被曝だ。

「子どもさんを外に散歩させていていいのか。乳児に外気浴をさせていいのか?」

「これ、すべてですね、申し訳ないけれども、『良い』、『悪い』という形で、

私は返事ができないのですね。」

(大久保氏の福島での集会レクチャーより)

低線量の内部被曝のリスクについて、大久保理事長は慎重に言葉を選んだ。

そんな大久保氏に講演会の後、歩み寄った一人の女性がいた。出産を間近に控

えた井上美歌さん(28)だ。

「食べ物からの内部被ばくを気をつけていくことが一番安全なのかなと思うの

ですが」

(井上美歌さん談)

「特定の物ばかり食べて(放射性物質の濃度が)高いものばかりになってしまう

と、それはやっぱり危険とは言わないけど、できれば避けた方がいいですね」

(大久保氏談)

福島の人々の不安に答えられない放影研。その原因は、放影研のデータには、

決定的に欠落した部分があるからだ。

「うちのリスクデータには、内部放射線のことは、勘案しておりません。」

(大久保氏談)

放射線の人体への影響を60年以上調べている放影研だが、実は内部被曝のデー

タは無いという。しかし、言うまでもなく、内部被曝は、原爆投下でもおきた。

爆発で巻き上げられた放射性物質やすすがキノコ雲となり、やがて放射性物質を

含んだ雨を降らせた。この黒い雨で汚染された水や食べ物で、内部被曝が起きた

と考えられている。

「黒い雨の方ですねは、これは当然、上から落ちてきた放射性物質が周りに

あって被曝するのですから・・・今の福島とまったく同じですよね。それは当然

あると思うのですよ。それについては、実は、黒い雨がたくさん降ったところに

ついては、調査の対象の外なんですよ。」

(大久保氏談)

内部被曝をもたらした黒い雨は、放影研の前進のABCCの時代から調査の対象外

だったという。元ABCC部長のシャル氏は、その理由をこう証言する。

「予算の問題は、1950年からありました。研究員たちは、予算の範囲で何を研

究できるかを考え、優先順位をつけました。黒い雨は何の証拠もありませんでし

た。だから優先順位は低かったのです」

(シャル氏談)

だが、ABCCが一時期、内部被曝の調査に着手していたことが、私たちの取材で

わかった。それを裏付ける内部文章がアメリカに眠っていた。

「1953年にウッドベリー氏が書いた未発表の報告書です。」(公文書館員談)

ローウェル・ウッドベリー氏は、ABCCの当時の生物統計部長だ。報告書には広

島の地図が添えられ、内部被曝の原因となった黒い雨の範囲が、線で書かれてい

る。ウッドベリー氏は、黒い雨の本格的な調査を主張していた。

「原爆が爆発した時の放射線を、ほとんど、または全く浴びていない人たちに

被曝の症状が見られる。放射線に敏感な人が、黒い雨の放射性物質で発症した可

能性と、単に衛生状態の悪化で発症した可能性がある。どちらの可能性が正しい

か確かめるために、もっと詳しく調査するべきだ」(ウッドベリー報告書)

この報告書に基づき、内部被曝の予備調査が、1953年から1年ほど続けられ

た。調査の担当者として、日本人の名前も記されていた。ドクター・タマガキ。

「懐かしいですねえ。10何年もここにおったんですから・・・」(元ABCC研究

員玉垣秀也氏(89)放影研の外で撮影)

玉垣秀也氏は、医師の国家試験に合格した後、ABCCに入った。黒い雨を含め、

原爆投下後も残った放射性物質、残留放射能の調査を命じられた。玉垣氏は、原

爆投下後に広島に入った救助隊員40人を調べた。5人に深刻な症状を確認し、う

ち2人は、既に死亡していたという。

「(放射線を)直接受けた人たちと同じように脱毛がある。それから歯ぐきか

らの出血ね、それから下血。発熱と・・・。そういうような症状でしたね。」(玉垣

氏談)

しかし、アメリカ人の上司は衛生状態の悪化が原因だと一蹴し、この調査を打

ち切ったという。

「(上司は)あの当時の人たちは衛生状態が悪いから、腸チフスにかかっても

不思議はない」と。

「それを聞いて玉垣さんはどう思われましたか?」(記者)

「私はやっぱり原爆の影響だと思いましたよ。」(玉垣さん)

ABCCから放影研に変わった後も、内部被曝の調査は再開されることはなかった。

黒い雨による内部被曝の実態は、今も、広島・長崎の研究者の間で論議を呼ん

でいる。内部被曝に関する放影研の姿勢を疑問視する声もある。

「内部被曝のような問題がもし重要性が明らかになりますとですね、アメリカ

側が想定してきたようなですね、核戦略の前提が崩れてしまうのではないかなと

思います」(広島大学原爆放射線医学科学研究所 大滝慈(めぐ)教授談)

内部被曝への不安を訴えていた福島県郡山市の井上さんは、この4月、元気な

女の子、『うらら』ちゃんを出産した。

「春の生まれなので、春の新しい命が芽吹くときに力強く育って欲しいなと

思って、春といったら、うららかなって思いました」(井上さん談)

市役所から届いたバッジ式の線量計。しかし、これでは内部被曝については測

りようがない。

「福島産であれば、『不検出』と書いてあれば買いますけれど・・・何も貼り

出しがない場合は、福島じゃないものを使ってしまいますね」

井上さんが放射性物質を取り込めば、母乳を通じ、『うらら』ちゃんの身体に

入る。井上さんは自分の内部被曝を防ぐことで、我が子を守ろうとしている。

「今は『何も異常はない』って言われていますけれど、いつ何があるかわから

ないし、『自分たちで気をつけてください』ってただ言われているような気がし

て・・・」

原爆の放射線の影響は、被爆者の生身の体で研究されてきた。それと同じ構図

が福島で繰り返されるのだろうか。

内部被曝を調査の対象から外した放影研。福島の原発事故の発生から1年が

経った今年3月、大きな方針転換を決めた。それは・・・内部被曝を調査の対象

から外した放影研が新たな方針を定めた。

「過去の業績と蓄積した資料を使ってですね、原発に限らず、一般の放射線の

慢性影響に関する、世界の研究教育のセンターを目指そうと・・・」(大久保

氏、放影研会議の席上で)

『取り扱い注意』と記された放影研の将来構想、内部被曝を含む低線量被曝の

リスクを解明することを目標に掲げていた。原爆投下を機に生まれた研究機関

は、今、原発事故を経て方針転換を余儀なくされている。

・・・番組の最後にABCCの現場からキャスターと記者が中継

「取材にあたったRCC中国放送の藤原大介記者を紹介します。藤原さんね、こ

の放影研、放射線影響研究所ですね、やっぱり一般の研究施設とは違いますね。」

「そうですね。こちらの一本の廊下をはさんで、およそ20の検査の部屋が並ん

でいます。短い時間で効率的に検査をこなし、データを集めるためです。被爆者

たちは、この廊下を戦後60年あまり、歩き続けてきました。放影研の建物は、

ABCCとして発足した頃の、カマボコ型の兵舎がそのまま使われています。」

「VTRの中に登場した『はだしのゲン』の作者の、中沢啓治さんの言葉が強烈

に耳にこびりついているのですけれども・・・『人体実験だったんじゃない

か?』、『モルモットに扱われたんじゃないか?』という怒りの思いがですね、

伝わってきたのですが・・・。放影研の前身のABCCですけどね、これ、そもそも

どういう研究施設だったのか?という疑問が残りますね。」

「ええ。中沢さんと同じような暗い記憶を大勢の人たちが抱えています。占領

期のABCCは、軍用のジープで、半ば強引に被爆者を連れてきました。助産師に金

銭をわたし、赤ちゃんの遺体を集めたという元研究員の証言もあります。そうま

でして集めた被爆者の膨大なデータが、内部被曝の影響を軽視したことで、福島

で役に立たないということに、やるせない感じがします。」

「そして、3・11、あの大震災と原発事故を契機としてですね、ようやく1

年以上経ってから、ようやく放影研が内部被曝の研究に再着手するという、そう

いう方針転換をしたわけですよね。」

「そうですね。ABCC、放影研の調査は、けして被爆者のためのものではありま

せんでした。内部被曝の影響が抜け落ちているのに、国はその不完全なデータを

根拠に、被爆者の救済の訴えを切り捨ててきました。今、放影研は福島県民

200万人の健康調査を支援していますが、そこで内部被曝を軽視した広島の対

応が繰り返されてはならないですし、広島の教訓は福島で生かさなければいけな

いと思います。」

「そもそもですねえ、日本において被爆者を救うはずの原爆医療でさえ、アメ

リカのABCCのデータ集めから始まってしまった悲劇をみて、一体、何のための医

学なのか? 誰のための医学なのか?という思いをあらためてしましたけれども」

「放影研は将来構想で、低線量被曝を含め、内部被曝のリスクを解明すること

を目標に掲げました。しかしその研究は、今、福島で生きる人たちのためにはな

りませんし、そもそも、内部被曝のデータが欠落した放影研にリスクの解明がで

きるのかは疑問です。なぜ内部被曝の問題を過去に葬り去ったのか、その検証も

欠かせません。」

「以上、広島から中継でお伝えしました」

○-----集会のお知らせ-----○

●さよなら原発! 福岡 今後の取組

日 時: 8月3日(金)18時30分~21:00

場 所:福岡市人権啓発センター(ココロンセンター)研修室

http://jinken.city.fukuoka.jp/shisetsu/access.html

福岡市博多区下川端町3番1号

博多リバレイン リバレインオフィス10階

7.16集会ホームページ http://bye-nukes.com/fukuoka

○--------------------------------○

★☆ 原発とめよう!九電本店前ひろば★☆

twitter フェイスブック ミクシー等で拡散よろしくお願いします。

★☆ 原発とめよう!九電本店前ひろば ★☆

昼12時から午後6時半(月・金曜はお休み)

♪ みなさん、一緒に座って・語り合いませんか☆

場所:九州電力本店前 福岡市中央区渡辺通2丁目1-82

地図:http://www.denki-b.co.jp/company/map19.html

★☆ (ひろば・テント080-6420-6211) ☆★

************************

青柳 行信

y-aoyagi@r8.dion.ne.jp

************************

よろしければ、下のマークをクリックして!

よろしければ、もう一回!

----------------

中古の軽トラックを探しています!!

今まで、九電本店前ひろばに置いていたテントと荷物を

毎回持ち帰りと設置とになりました。

どなたか不使用の軽トラがありましたら、永久的にお貸し

頂ければ大変助かります。保険は入ります。

ここニ・三日、数人の方からお借りしながら急場をしのいできています。

購入(少し安く)も可。ご紹介よろしくお願いします。

連絡先:080-6420-6211(青柳)

【転送・転載大歓迎】

☆原発とめよう!九電本店前ひろば第468日目報告☆

呼びかけ人賛同 7月30日現在 総数2448。

★原発とめよう!の輪をひろげる【呼びかけ人】を募っています。

★私たちの声と行動で原発・再稼働は止められます。★

<ひろば・想い・感想・ご意見等 嬉しいです>

★ 横田つとむ さんから:

青柳さま

今日は映画を見ました。

民主主義はどういうものか。

どうやって輪を広げていったらいいのか。

いい映画でした。

あんくるトム工房

映画「シェーナウの想い」 http://yaplog.jp/uncle-tom-28/archive/1975

機会があったらぜひご覧ください。

★ 【T】 さんから:

青柳さま

ものすごいボリュームの情報ですね!

『国会包囲』ここまで来たか、過去に数回ながら一般市民として自主的にデモに

参加した者として感動的です。

今は時間的に制約が多く、参加できません。

またテントにもうかがえず、みなさまにおまかせしっぱなしの状況で申し訳あり

ません。

地道に運動を続けておられる方々に頭がさがります。

どうぞ熱中症にならないようにお気をつけてなさってください。

近藤嘉昭 さんから:

青柳行信 様

連日ご苦労さまで御座います。

青柳さんはじめ、テントで頑張って頂いている方のご健康を祈っております。

「夏バテ」「熱中症」「食中毒」「夏風邪」などなどには、

呉れぐれもご注意、無理は避けて、頑張って下さい。

★ 左門 さんから:

行信さん、ご苦労様です!

☆原発を許さぬ20万の一人として国会包囲行動の群に居たりき(9・29)

<国会包囲行動の報告>

※警視庁は、地下鉄の出口から始めて、国会の壁に沿う歩道を避けて、車道を挟んだ

向かい側の歩道へ柵まで置いて誘導していました。議事堂の裏手から、正面のT

字迄路まで

誘導されて、魂胆がわかりました。信号のたびに、「皆様の安全のため、区切っ

て誘導

しますから・・・・」と下っ端の警官がマイクで言いますが、信号のこちらも、

あちらも歩道は

満杯で、渡っても行き所がないのです。「どちらへ行っても、歩道は歩けない

じゃないか。

車道を閉鎖して、デモの人々に開放しなさい」と言うが、下っ端は初めの指令し

か頭にない。

「このままだと明石駅歩道橋の事故になるよ。状況判断しなさい」などと、先頭

の僕らが言う。

そのうち、「道路をあけろ」のシュプレヒコールが起る。歩道に溢れたデモの

人々は、自然に

車道に溢れ出し、その度に警官は、バリケード柵を退けざるを得ない。6時過ぎ

から1時間余り

経って、遂に指揮者が「バリケードを退けて、歩道への立ち入りを許す指示を出

した!7時半。

警視庁の指揮車が議事堂前の車道の真ん中に駐車して、一般車の規制を始めた。

歩道の人たちは「勝利!勝利!」と言いながら、車道に出て、シュプレヒコール

を続けていた。

指揮車の上で、SPが私たちを動画で360度まわしながら撮影していた。この

ように市民の、

浴衣がけのおばさんも加わるデモの人びとまで、写さなければならないほど、民

を信じていない。

包囲行動の主催者は、ローソク・ページェントの予定で、カップに刺したローソ

クを配ってあり、

散々互々に点火していたのだが、やがて、係員が回って、「混雑で危ないので止

めにします」。

これほどまでに、国会議事堂の周りの歩道が満杯になり、車道にも溢れた参加者

は何人だろう。

30日の、朝日新聞には「主催者は20万人、警視庁は1万5000人」とある。

警視庁は数えもしないで、少なく見積もる専門家だ。朝日新聞の航空写真で数え

て見るがいい。

「市民のデモ」というが、70年安保のとき過激をきわめた学生組織の旗もあ

り、家族連れもいる。

政党や労組や学生たちではなく、「市民がイニシアティヴをもっているデモ」と

いうべきものなのだ。

3・11を機に、私たちの「平和的生存権」を求める運動は成熟へ歩を進めつつ

あることを実感!

☆わが旗は団扇太鼓に墨書せる「無核無兵」と「九条安国」(〃)

ではまた!

★ 神谷扶左子 さんから:

以下、「横浜市民放送局」の高橋さんから昨夜の国会包囲デモの「解放区」にな

る場面、すばらしい映像です。

http://youtu.be/2SsLmnECOzw

議事堂正面道路が「あたりまえのように歩き出した」市民ですぐに埋まってしま

うさまに感動しました。

わたしがいた左側の人たち、おとなしくて(笑)、その頃まだ鉄柵内でした。

でもやっと私も隙間から出て「再稼動反対っ!」にも元気がでて、いまも声が枯

れています~。

★ 諸留(モロトメ)能興(ヨシオキ)《パレスチナに平和を京都の会》さんから:

明日に向けて(518)の守田敏也氏が、さる7月28日にTBSの報道特集で

【知られざる”放射線影響研究所”の実態を初取材】という番組の文字起こしをし

て下さいました。

これまでの取材にない、かなり鋭い切込がなされている番組です。

関係者の発言でも貴重なものが多いと感じられます。

内部被曝問題の真相に絡む非常に大切な画像資料です。

原爆投下から67年目の夏を迎えようとしている時期でもあり、

また、内部被曝を軽視しようとする電力会社、政府、官僚、自治体、一部市民側

からの

歴史的事実に基づかない、放射能安全値神話、

内部被曝の盲点を暴露している、貴重な資料です。是非、お読み下さい。

文中の[◆註:]は諸留が補いました。

時間のある方は以下のビデオクリップをごらんください。

知られざる放射線研究機関 ABCC/放影研

2112.7.28TBS系「報道特集」

http://www.dailymotion.com/video/xsgr38_20120728-yyyyyyyyyyyy-yyyy-yyy_news?fbc=958

なおこの番組をCDやDVD(PCやビデオデッキで再生可能)も作成しました。

ご希望の方は、送料80円+媒体代120円(計200円)でお届けできます。

----------------------

原爆の悲惨さを訴え、今も読み継がれている漫画がある。『はだしのゲン』放

影研の前身であるABCC[◆註:1]を描いたこんな場面が出てくる。

[◆註:1]

ABCC「原爆傷害調査委員会(げんばくしょうがいちょうさいいんかい)」Atomic

Bomb Casualty Commissionの略)。米国科学アカデミー(NAS)が1946年に原爆被

爆者の調査研究機関として設立。当初、運営資金はアメリカ原子力委員会

(AEC)が提供したが、その後、アメリカ公衆衛生局、アメリカ国立癌研究所、

アメリカ国立心肺血液研究所(National Heart, Lung, and Blood Institute)か

らも資金提供があった。1948年に

は、日本の厚生省国立予防衛生研究所も正式に調査プログラムに参加した。施設

は、広島市の比治山の山頂に作られた。カマボコ型の特徴的な建物であった。こ

のABCCは調査が目的の機関であるため、被爆者の治療には一切あたることはな

かった。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8E%9F%E7%88%86%E5%82%B7%E5%AE%B3%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A

「何もくれず、丸裸にされ、白い布を被せられ、血を抜かれて、身体を隅々ま

で調べられたと言うとった。」

「アメリカは原爆を落とした後、放射能で原爆症の病気が出ることがわかって

いたんじゃのう。」

「く、くそっ・・・戦争を利用して、わしらを原爆の実験にしやがったのか」

(『はだしのゲン』作者中沢啓治さん(73)談)

「原爆を投下する前に既に、アメリカは解ってたんですよ。あれが。落とした

後、どういう放射能影響が出るかという事とが解っていて、それですぐにABCCを

比治山の上に建てるわけでしょう。」

中沢啓治さんは、『はたしのゲン』の作者であり、自身も被爆[◆註:2]している。

[◆註:2]

政府や原子力推進派やマスコミが、原子爆弾からの放射線に照射される場合は

「被爆」の文字を使い、原発など核兵器以外の核施設からの放射線に照射される

場合は「被曝」の文字を使い分けている。このように、2つの漢字を、『敢え

て』区別して使い分ける意図は、核の軍事利用の核兵器と、核の平和利用として

の原子力施設を切り離そうとする、露骨な政治的価値判断が横たわっていること

を、見逃してはならない。

母、キミヨさんは、被爆から21年後に亡くなった。その時、中沢さんは、今も

脳裏に焼きついて離れない体験をした。

「ABCCが来てね、オフクロの内蔵をくれと言うんですよ。棺桶の中にいるオフ

クロの内蔵をくれって。怒ったんですよ。『帰れ』って。いやあ、あれはもう、

広島市を見下ろす比治山(ひじやま)[◆註:3]の上から、じ~っ・・・と、こう

やって、見ているんだよね。今日は被爆者の誰が死んだ、誰が死んだ・・・っ

て、言って・・・」

[◆註:3]

広島市の原爆爆心地から東方向数百メートルの近距離の、広島市南区に位置す

る標高約70mの小高い丘。市中心部における市民の憩いの場の一つ。

ABCCによる被爆者調査の背景を物語る文章が、アメリカの国立公文書館にあ

る。1946年、海軍省が大統領へ送った文章だ。

「アメリカにとって極めて重要な、放射線の医学的・生物学的な影響を調査す

るには、またとない機会です。調査は軍の範囲を超え、戦時だけでなく、平時の

産業や農業など、人類全体に関わるものです。」

(報告書内容)

この文章にサインをしたのは、原爆投下を命じたトルーマン大統領その人だ。

「戦争の長引く苦痛を短縮し、何百万もの若いアメリカ兵の命を救うために原

爆を使用した」

(トルーマン談)

アメリカ兵の命を救ったとする一方で、放射線の調査を命じていた大統領。そ

の承認を受け、1947年、ABCCが広島で設立された。ABCCが当初最も重視したの

は、遺伝的な影響だった。広島・長崎で生まれた被爆者の子ども、被爆2世を

77000人調査した。担当部長として調査を指揮したウイリアム・シャル氏は、死

産の赤ちゃんを調べたと言う。

「死産や、生まれた日に死んだ赤ちゃんは、家族の同意があれば、ここABCCで

解剖しました。採取された組織は保存されました。」

(放影研[◆註:4]の前で、シャル氏談)

[◆註:4]

放影研は、1975年、ABCCと厚生省国立予防衛生研究所(予研)を再編し、日米

共同出資運営方式の財団法人放射線影響研究所(RERF)へと改組された。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%94%BE%E5%B0%84%E7%B7%9A%E5%BD%B1%E9%9F%BF%E7%A0%94%E7%A9%B6%E6%89%80

遺伝的な影響があるのかは結論が出ず。被爆2世の調査は今も続いている。

そんな放影研に、福島県郡山市から依頼があった。大久保利晃(としてる)理

事長[◆註:5]が、市の健康管理アドバイザーとして招かれたのだ。専門的な知識

を期待されてのことだった。

[◆註:5]

東京府生まれ。1966年に慶應義塾大学医学部を卒業する。1967年から1977年に

慶應義塾大学医学部衛生学・公衆衛生学助手・講師を経て、1977年から1983年に

自治医科大学医学部衛生学助教授となる。1983年から産業医科大学環境疫学研究

室教授に就任した。1997年~2002年に産業医実務研修センター所長、1999

年~2002年に副学長となった後に、2002年~2005年に産業医科大学学長を務め

た。その後、財団法人放射線影響研究所理事長などを歴任。専門は公衆衛生学。

大久保利通の子孫。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E4%B9%85%E4%BF%9D%E5%88%A9%E6%99%83

「放射線に被ばくすればするほど、ガンは増えます。これは逆に、だんだん、

だんだん減らしていったときにどうなるのか。本当にゼロに近いところでも、ご

くわずかに増えるのか増えないのか。これが一つの問題です。本家本元、広島の

研究では、増えたのか増えてないのかということは、統計学的に証明できてない

です。」

(大久保氏の福島での集会レクチャーより)

実は、放影研のデータは、福島ではそのまま活用できない。放影研が調査して

きたのは、原爆が爆発した瞬間、身体の表面に強烈な放射線を浴びる高線量の外

部被曝だ。福島で今、起きている事は、これとは異なる。放射性物質が呼吸や食

べ物から身体の中に取り込まれ、放射線を放ち、細胞を傷つける、内部被曝だ。

「子どもさんを外に散歩させていていいのか。乳児に外気浴をさせていいのか?」

「これ、すべてですね、申し訳ないけれども、『良い』、『悪い』という形で、

私は返事ができないのですね。」

(大久保氏の福島での集会レクチャーより)

低線量の内部被曝のリスクについて、大久保理事長は慎重に言葉を選んだ。

そんな大久保氏に講演会の後、歩み寄った一人の女性がいた。出産を間近に控

えた井上美歌さん(28)だ。

「食べ物からの内部被ばくを気をつけていくことが一番安全なのかなと思うの

ですが」

(井上美歌さん談)

「特定の物ばかり食べて(放射性物質の濃度が)高いものばかりになってしまう

と、それはやっぱり危険とは言わないけど、できれば避けた方がいいですね」

(大久保氏談)

福島の人々の不安に答えられない放影研。その原因は、放影研のデータには、

決定的に欠落した部分があるからだ。

「うちのリスクデータには、内部放射線のことは、勘案しておりません。」

(大久保氏談)

放射線の人体への影響を60年以上調べている放影研だが、実は内部被曝のデー

タは無いという。しかし、言うまでもなく、内部被曝は、原爆投下でもおきた。

爆発で巻き上げられた放射性物質やすすがキノコ雲となり、やがて放射性物質を

含んだ雨を降らせた。この黒い雨で汚染された水や食べ物で、内部被曝が起きた

と考えられている。

「黒い雨の方ですねは、これは当然、上から落ちてきた放射性物質が周りに

あって被曝するのですから・・・今の福島とまったく同じですよね。それは当然

あると思うのですよ。それについては、実は、黒い雨がたくさん降ったところに

ついては、調査の対象の外なんですよ。」

(大久保氏談)

内部被曝をもたらした黒い雨は、放影研の前進のABCCの時代から調査の対象外

だったという。元ABCC部長のシャル氏は、その理由をこう証言する。

「予算の問題は、1950年からありました。研究員たちは、予算の範囲で何を研

究できるかを考え、優先順位をつけました。黒い雨は何の証拠もありませんでし

た。だから優先順位は低かったのです」

(シャル氏談)

だが、ABCCが一時期、内部被曝の調査に着手していたことが、私たちの取材で

わかった。それを裏付ける内部文章がアメリカに眠っていた。

「1953年にウッドベリー氏が書いた未発表の報告書です。」(公文書館員談)

ローウェル・ウッドベリー氏は、ABCCの当時の生物統計部長だ。報告書には広

島の地図が添えられ、内部被曝の原因となった黒い雨の範囲が、線で書かれてい

る。ウッドベリー氏は、黒い雨の本格的な調査を主張していた。

「原爆が爆発した時の放射線を、ほとんど、または全く浴びていない人たちに

被曝の症状が見られる。放射線に敏感な人が、黒い雨の放射性物質で発症した可

能性と、単に衛生状態の悪化で発症した可能性がある。どちらの可能性が正しい

か確かめるために、もっと詳しく調査するべきだ」(ウッドベリー報告書)

この報告書に基づき、内部被曝の予備調査が、1953年から1年ほど続けられ

た。調査の担当者として、日本人の名前も記されていた。ドクター・タマガキ。

「懐かしいですねえ。10何年もここにおったんですから・・・」(元ABCC研究

員玉垣秀也氏(89)放影研の外で撮影)

玉垣秀也氏は、医師の国家試験に合格した後、ABCCに入った。黒い雨を含め、

原爆投下後も残った放射性物質、残留放射能の調査を命じられた。玉垣氏は、原

爆投下後に広島に入った救助隊員40人を調べた。5人に深刻な症状を確認し、う

ち2人は、既に死亡していたという。

「(放射線を)直接受けた人たちと同じように脱毛がある。それから歯ぐきか

らの出血ね、それから下血。発熱と・・・。そういうような症状でしたね。」(玉垣

氏談)

しかし、アメリカ人の上司は衛生状態の悪化が原因だと一蹴し、この調査を打

ち切ったという。

「(上司は)あの当時の人たちは衛生状態が悪いから、腸チフスにかかっても

不思議はない」と。

「それを聞いて玉垣さんはどう思われましたか?」(記者)

「私はやっぱり原爆の影響だと思いましたよ。」(玉垣さん)

ABCCから放影研に変わった後も、内部被曝の調査は再開されることはなかった。

黒い雨による内部被曝の実態は、今も、広島・長崎の研究者の間で論議を呼ん

でいる。内部被曝に関する放影研の姿勢を疑問視する声もある。

「内部被曝のような問題がもし重要性が明らかになりますとですね、アメリカ

側が想定してきたようなですね、核戦略の前提が崩れてしまうのではないかなと

思います」(広島大学原爆放射線医学科学研究所 大滝慈(めぐ)教授談)

内部被曝への不安を訴えていた福島県郡山市の井上さんは、この4月、元気な

女の子、『うらら』ちゃんを出産した。

「春の生まれなので、春の新しい命が芽吹くときに力強く育って欲しいなと

思って、春といったら、うららかなって思いました」(井上さん談)

市役所から届いたバッジ式の線量計。しかし、これでは内部被曝については測

りようがない。

「福島産であれば、『不検出』と書いてあれば買いますけれど・・・何も貼り

出しがない場合は、福島じゃないものを使ってしまいますね」

井上さんが放射性物質を取り込めば、母乳を通じ、『うらら』ちゃんの身体に

入る。井上さんは自分の内部被曝を防ぐことで、我が子を守ろうとしている。

「今は『何も異常はない』って言われていますけれど、いつ何があるかわから

ないし、『自分たちで気をつけてください』ってただ言われているような気がし

て・・・」

原爆の放射線の影響は、被爆者の生身の体で研究されてきた。それと同じ構図

が福島で繰り返されるのだろうか。

内部被曝を調査の対象から外した放影研。福島の原発事故の発生から1年が

経った今年3月、大きな方針転換を決めた。それは・・・内部被曝を調査の対象

から外した放影研が新たな方針を定めた。

「過去の業績と蓄積した資料を使ってですね、原発に限らず、一般の放射線の

慢性影響に関する、世界の研究教育のセンターを目指そうと・・・」(大久保

氏、放影研会議の席上で)

『取り扱い注意』と記された放影研の将来構想、内部被曝を含む低線量被曝の

リスクを解明することを目標に掲げていた。原爆投下を機に生まれた研究機関

は、今、原発事故を経て方針転換を余儀なくされている。

・・・番組の最後にABCCの現場からキャスターと記者が中継

「取材にあたったRCC中国放送の藤原大介記者を紹介します。藤原さんね、こ

の放影研、放射線影響研究所ですね、やっぱり一般の研究施設とは違いますね。」

「そうですね。こちらの一本の廊下をはさんで、およそ20の検査の部屋が並ん

でいます。短い時間で効率的に検査をこなし、データを集めるためです。被爆者

たちは、この廊下を戦後60年あまり、歩き続けてきました。放影研の建物は、

ABCCとして発足した頃の、カマボコ型の兵舎がそのまま使われています。」

「VTRの中に登場した『はだしのゲン』の作者の、中沢啓治さんの言葉が強烈

に耳にこびりついているのですけれども・・・『人体実験だったんじゃない

か?』、『モルモットに扱われたんじゃないか?』という怒りの思いがですね、

伝わってきたのですが・・・。放影研の前身のABCCですけどね、これ、そもそも

どういう研究施設だったのか?という疑問が残りますね。」

「ええ。中沢さんと同じような暗い記憶を大勢の人たちが抱えています。占領

期のABCCは、軍用のジープで、半ば強引に被爆者を連れてきました。助産師に金

銭をわたし、赤ちゃんの遺体を集めたという元研究員の証言もあります。そうま

でして集めた被爆者の膨大なデータが、内部被曝の影響を軽視したことで、福島

で役に立たないということに、やるせない感じがします。」

「そして、3・11、あの大震災と原発事故を契機としてですね、ようやく1

年以上経ってから、ようやく放影研が内部被曝の研究に再着手するという、そう

いう方針転換をしたわけですよね。」

「そうですね。ABCC、放影研の調査は、けして被爆者のためのものではありま

せんでした。内部被曝の影響が抜け落ちているのに、国はその不完全なデータを

根拠に、被爆者の救済の訴えを切り捨ててきました。今、放影研は福島県民

200万人の健康調査を支援していますが、そこで内部被曝を軽視した広島の対

応が繰り返されてはならないですし、広島の教訓は福島で生かさなければいけな

いと思います。」

「そもそもですねえ、日本において被爆者を救うはずの原爆医療でさえ、アメ

リカのABCCのデータ集めから始まってしまった悲劇をみて、一体、何のための医

学なのか? 誰のための医学なのか?という思いをあらためてしましたけれども」

「放影研は将来構想で、低線量被曝を含め、内部被曝のリスクを解明すること

を目標に掲げました。しかしその研究は、今、福島で生きる人たちのためにはな

りませんし、そもそも、内部被曝のデータが欠落した放影研にリスクの解明がで

きるのかは疑問です。なぜ内部被曝の問題を過去に葬り去ったのか、その検証も

欠かせません。」

「以上、広島から中継でお伝えしました」

○-----集会のお知らせ-----○

●さよなら原発! 福岡 今後の取組

日 時: 8月3日(金)18時30分~21:00

場 所:福岡市人権啓発センター(ココロンセンター)研修室

http://jinken.city.fukuoka.jp/shisetsu/access.html

福岡市博多区下川端町3番1号

博多リバレイン リバレインオフィス10階

7.16集会ホームページ http://bye-nukes.com/fukuoka

○--------------------------------○

★☆ 原発とめよう!九電本店前ひろば★☆

twitter フェイスブック ミクシー等で拡散よろしくお願いします。

★☆ 原発とめよう!九電本店前ひろば ★☆

昼12時から午後6時半(月・金曜はお休み)

♪ みなさん、一緒に座って・語り合いませんか☆

場所:九州電力本店前 福岡市中央区渡辺通2丁目1-82

地図:http://www.denki-b.co.jp/company/map19.html

★☆ (ひろば・テント080-6420-6211) ☆★

************************

青柳 行信

y-aoyagi@r8.dion.ne.jp

************************

よろしければ、下のマークをクリックして!

よろしければ、もう一回!