やはり・・昨日の寒さでのどがおかしくなった・・。風邪までもはいかないが、のどがガラガラして・・・。ま、大丈夫だとは思う・・。熱もないし・・そのほかの異常もないのだけれど・・。唐突の寒さで・・・のどが少し変調をきたしたみたい。だからと言って、お経が読めないほどでもない・・。

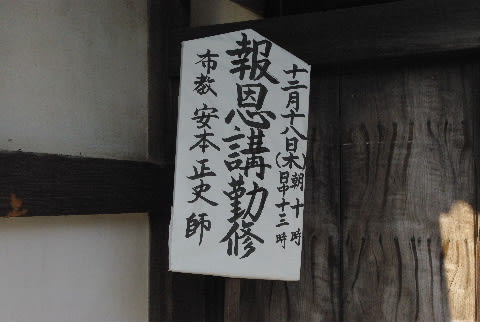

今日は・・うちのお寺の秋の永代経の法要の日・・。お彼岸のお勤めみたいなもんだね・・。

少し前には・・・先輩の役僧さんがいて、段取りをしてくれていたんだけれど、今は・・順番みたいになってきて、私や少し先輩の三好さんという役僧らが法要の準備などを・・・。

その前に・・少しばかり時間があったので、よそのお寺の境内なんぞを散歩させていただいて・・。まぁ、ついでだからね。

こちらは・・真言宗のお寺らしくて、閻魔堂だの、不動堂だのがあって、この石段を上った先に・・本堂がある・・。若いころには・・お仕事でこの本堂にも工事にお伺いしたことがあったけれど・・。すっかりと立派になっていて、見違えるほどだった・・。

境内にも少しずつ・・、秋めいた風景が見受けられて・・・。こうしたお寺にはそれなりの優雅さというか、情緒みたいなものがあって、これまた・・ありがたい。

一方・・、こちらはうちのお寺(というても、我が家じゃないですよ)は、春夏秋冬・・、同じ風景でしか写らない・・・。当たり前のものが当たり前にあるだけだから・・「ありがたみ」は少しもない。まるで・・自宅の味噌汁みたいなもので、レシピもなければ秤(はかり)もない・・。さじかげんもいい加減な、それでいておいしい我が家の味がするお味噌汁・・・。

そういう表現でわかるんかなぁ・・。我が家に戻って、我が家のお味噌汁を飲む感じ・・・。そういうのんが・・いわゆる・・「だんなじ:檀那寺」の安らぎみたいなもの。「我が家の味」ってものやね・・。

これが・・うちの社長・・。つまりは・・住職さんだ。俗に言う・・「七条袈裟:しちじょうげさ」を着けてのおつとめ。一般社会風に言うと・・「モーニング:燕尾服」を着てのお仕事みたいなことかな・・。

ここには写っていないけれど、この院主さんの左右には・・近所のお寺からの住職さんが左右に三人ずつの六人が出勤しての法要を行っている。その手前には・・このお寺の支店のお寺の住職さんが三人並んで・・法要を行っている・・。だから・・お坊さんだけで・・十人が法要を行っている・・・。

私たち役僧は・・下働きで、この場合には・・勘定場というところで、受付業務。「懇志」という・・「会費」というか「お線香料」というか「お香典」みたいなものを受け付ける係。

少し前には・・本堂に入りきれないほどの参詣人でにぎわったというけれど、私ら・・従業員もあんまり働かないせいか・・お参りの数もめっきりと減った・・。脚が痛い、孫が送ってくれない・・そんな声も聞こえるようになった昨今・・。

多様化、多趣味化、多娯楽化・・・。いろんな要素があるのだろうけれども。

でも、生まれた瞬間から・・死んでゆかねばならない人生を踏み出したのだから、生きていく意味、生かされている意味ってものも考えなければならんようにも思う・・・。たまには・・お寺に行くと・・・眼からうろこのお話にも出会えるのだけれど。

この人・・・なんとかいう落語家さんに似てるでしょ・・。実際には偉い先生なんやけれど。ま、私と同じ年なもんで、話すことも・・似たようなもんやなぁと聞いておったです。

私の悲しみや寂しさは・・・誰が聞いてくれるんやろ・・・。友達や親に話してもわかってはくれない・・。なぜなら。。本心では自分の心を打ち明けられないから・・・。全部さらけだしたら・・・自分がみじめになるから・・・。

少し前の・・おじいちゃんやおばあちゃんは・・時間をかけて抱いてくれたけれど、今のおかあさんやおばあちゃんは忙しいから・・・「男の子やろ、泣きなやぁ・・」とか「大丈夫やで・・」という言葉ひとつですませてしまう・・。

痛いから泣いてるのや・・。がまんできんから泣いてるんや・・・。そのこどものこころに・・同調してあげる人たちがいない・・。じぃぃっと抱きしめてあげていて・・、こどもの痛みが薄らいだころに・・「なぁ。ばあちゃんがおまじないするで。いたいのいたいの・・・とんでけぇ・・」そんだけで・・こどもは元気になったもんや・・。

そういう・・余裕が・・みんなこころになくなったんやなぁ・・。

仏教というのんは、「仏陀」の「教え」ではあるけれど、この私が・・「仏」になる「教え」でもあるわけだ。ありがとうね・・と感動し、「すみませんね」と感謝するこころ・・、そういうものを繰り返して・・ほとけに近づく生活やね・・。

長くなったけれど、また、明日、会えるといいね。

今日は・・うちのお寺の秋の永代経の法要の日・・。お彼岸のお勤めみたいなもんだね・・。

少し前には・・・先輩の役僧さんがいて、段取りをしてくれていたんだけれど、今は・・順番みたいになってきて、私や少し先輩の三好さんという役僧らが法要の準備などを・・・。

その前に・・少しばかり時間があったので、よそのお寺の境内なんぞを散歩させていただいて・・。まぁ、ついでだからね。

こちらは・・真言宗のお寺らしくて、閻魔堂だの、不動堂だのがあって、この石段を上った先に・・本堂がある・・。若いころには・・お仕事でこの本堂にも工事にお伺いしたことがあったけれど・・。すっかりと立派になっていて、見違えるほどだった・・。

境内にも少しずつ・・、秋めいた風景が見受けられて・・・。こうしたお寺にはそれなりの優雅さというか、情緒みたいなものがあって、これまた・・ありがたい。

一方・・、こちらはうちのお寺(というても、我が家じゃないですよ)は、春夏秋冬・・、同じ風景でしか写らない・・・。当たり前のものが当たり前にあるだけだから・・「ありがたみ」は少しもない。まるで・・自宅の味噌汁みたいなもので、レシピもなければ秤(はかり)もない・・。さじかげんもいい加減な、それでいておいしい我が家の味がするお味噌汁・・・。

そういう表現でわかるんかなぁ・・。我が家に戻って、我が家のお味噌汁を飲む感じ・・・。そういうのんが・・いわゆる・・「だんなじ:檀那寺」の安らぎみたいなもの。「我が家の味」ってものやね・・。

これが・・うちの社長・・。つまりは・・住職さんだ。俗に言う・・「七条袈裟:しちじょうげさ」を着けてのおつとめ。一般社会風に言うと・・「モーニング:燕尾服」を着てのお仕事みたいなことかな・・。

ここには写っていないけれど、この院主さんの左右には・・近所のお寺からの住職さんが左右に三人ずつの六人が出勤しての法要を行っている。その手前には・・このお寺の支店のお寺の住職さんが三人並んで・・法要を行っている・・。だから・・お坊さんだけで・・十人が法要を行っている・・・。

私たち役僧は・・下働きで、この場合には・・勘定場というところで、受付業務。「懇志」という・・「会費」というか「お線香料」というか「お香典」みたいなものを受け付ける係。

少し前には・・本堂に入りきれないほどの参詣人でにぎわったというけれど、私ら・・従業員もあんまり働かないせいか・・お参りの数もめっきりと減った・・。脚が痛い、孫が送ってくれない・・そんな声も聞こえるようになった昨今・・。

多様化、多趣味化、多娯楽化・・・。いろんな要素があるのだろうけれども。

でも、生まれた瞬間から・・死んでゆかねばならない人生を踏み出したのだから、生きていく意味、生かされている意味ってものも考えなければならんようにも思う・・・。たまには・・お寺に行くと・・・眼からうろこのお話にも出会えるのだけれど。

この人・・・なんとかいう落語家さんに似てるでしょ・・。実際には偉い先生なんやけれど。ま、私と同じ年なもんで、話すことも・・似たようなもんやなぁと聞いておったです。

私の悲しみや寂しさは・・・誰が聞いてくれるんやろ・・・。友達や親に話してもわかってはくれない・・。なぜなら。。本心では自分の心を打ち明けられないから・・・。全部さらけだしたら・・・自分がみじめになるから・・・。

少し前の・・おじいちゃんやおばあちゃんは・・時間をかけて抱いてくれたけれど、今のおかあさんやおばあちゃんは忙しいから・・・「男の子やろ、泣きなやぁ・・」とか「大丈夫やで・・」という言葉ひとつですませてしまう・・。

痛いから泣いてるのや・・。がまんできんから泣いてるんや・・・。そのこどものこころに・・同調してあげる人たちがいない・・。じぃぃっと抱きしめてあげていて・・、こどもの痛みが薄らいだころに・・「なぁ。ばあちゃんがおまじないするで。いたいのいたいの・・・とんでけぇ・・」そんだけで・・こどもは元気になったもんや・・。

そういう・・余裕が・・みんなこころになくなったんやなぁ・・。

仏教というのんは、「仏陀」の「教え」ではあるけれど、この私が・・「仏」になる「教え」でもあるわけだ。ありがとうね・・と感動し、「すみませんね」と感謝するこころ・・、そういうものを繰り返して・・ほとけに近づく生活やね・・。

長くなったけれど、また、明日、会えるといいね。