沖縄の芥川賞作家目取真俊の小説が好きで、ほとんど読んでいる。古い雑誌に掲載されている初期の短編小説も図書館でコピーして読んだ。しかし、2年前の長編「虹の鳥」以来、小説は発表されていないようだ。図書館で閲覧する沖縄の地方紙である琉球新報で、よく彼の政治評論などを目にするので小説よりも評論に力を注いでいるのだろうか。

「沖縄 孤高への招待」(伊高浩昭、海風書房、2002年)に彼の本質がよくまとめられている。これは、沖縄の文化人15人へのインタビュー内容をまとめたものである。「真剣勝負を挑む怒りの人・目取真俊」と題して書かれている。

「目取真はカメラのレンズを向けられる前に、手品のようにサングラスを取り出して素早くかけてしまう」と。素顔を曝したくない理由があるようだ。

短編しか書けないのは専業作家でないため、丸一日創作にあてる時間がないからだそうだ(現在は高校教師を辞し専業作家)。短編を書く基本的なものはひとつの村・街と、その周辺ばかりである。自分の頭にある、ある村の実在人物ばかりでもある。

国語教師になったのは詩や小説を書きたいと思い、しっかりした日本語を学びたいと思ったからだという。

彼の姿勢は唯物論者であり、超越的なものは一切信じないという。今の沖縄の卑屈さを嫌う。基地問題で主張を変え、金を欲しがる姿勢を。名護の高校に転勤したのは海上基地建設問題を身近に感じるためだと言い切る。

ヤマトのメディアには沖縄を癒やしの場と捉えるのはやめて欲しいという。ウタキなど民衆の聖地が次々に破壊されており、癒やしなどという生やさしい状況ではない。

珍しく父親のことを語る。父親は15歳で鉄血勤皇隊に参加しており、徹底した天皇嫌いだったという。

目取真俊氏についてホームページに載せていたことがあるので、それを転載する。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

目取真俊は1960年沖縄県今帰仁村に生まれ、琉球大学法文学部卒業後、警備員、塾講師等を経て高校

教員となっている。現在も教員をしながら作品を描き続けている。

主な作品に『魚群記』『平和通りと名付けられた街を歩いて』『水滴』『魂込め』『群蝶の木』がある。

小説はすべて短編であるが、地方紙のコラムなどに数多くエッセイを書いている。エッセイを読むと筋の通った骨太の”反体制的”作家であることが分かる。彼の作品に方言が使われるのも特徴である。

1997年に『水滴』で芥川賞を受賞して注目されたが、それまでに琉球新報短編小説賞や新沖縄文学賞を受賞している。さらに2000年には『魂込め』で川端康成文学賞と木山捷平文学賞をダブル受賞した。

主な作品の概要をまとめてみた。

①魚群記:

1983年に第11回琉球新報短編小説賞を受賞した作品。

描かれる魚群は外来魚のテラピアである。少年達は針を付けた矢を弓でテラピアの眼に射る遊びをしている。川沿いのパイン工場が出てくる。パイン工場に台湾から女性が出稼ぎに来ていたのだ。少年達は工場に忍び込む。少年と台湾女との交流を描くが、その少年の父親と台湾女(イナグ)と関係があったという落ちがある。

差別意識というものも浮かび上がらせている。

②平和通りと名付けられた街を歩いて:

1986年に第12回新沖縄文学賞を受賞した作品。

戦後、那覇のマチグワーの露店で商売をしてきたオバアが痴呆になり商店街で問題を起こす。店の商品を自分の汚物をつけた手で触って歩き回るのだ。そのころ、本土から皇太子と妃がやってきて車でパレードする。その車のウインドウにオバアは汚物で汚した手の平で手形をつけた。

主人公は、そのオバアの孫である育ちの遅れた少年である。

反天皇制がうかがえる作品である。

③水滴:

冒頭が「徳正の右足が突然膨れ出したのは、六月半ば、空梅雨の暑い日差しを避けて、裏座敷の簡易ベッドで昼寝をしている時だった」である。

目が覚めると膝から下が腿より太く膨れていたが、体の自由がきかず声も出せない状態だった。冬瓜ほどに膨れた足は白緑色をしていた。親指の皮の破れ目から水が滴り落ちるようになった。噂がひろがり、見物人が門の前に列をつくるようになった。

寝たきりになっても徳正の意識は正常だった。ある日から毎晩、軍服を着た男達が現れ、踵から滴り落ちる水を口に受けて飲み始めた。彼らは、戦争中、壕に置き去りにされた兵隊達であった。のどの渇きを潤しに毎晩、現れていたのだ。

従兄弟の清裕が徳正の妻ウシが畑仕事に出ている間世話をするようになった。清裕は、その水が養毛や強壮に効果があることを知るようになる。「奇跡の水」として売ることで儲けることを思いつき、大金を手に入れた。

徳正は数週間して水も止まり、起きあがれるようになるまで回復した。すると、その水の効果もなくなり、今までそれを飲んでいた人も元の状態より悪くなった。

戦争体験を引きずって生きてきた徳正を描いている。

④風音:

泣き御頭(うんかみ)と呼ばれる頭蓋骨の話。

崖の上の壕の風葬場に頭蓋骨があった。その二つの眼窩に風が吹き込み、こめかみの穴から漏れる時に音がした。

戦争中に主人公清吉の父が運んだ特攻隊員の死体の頭蓋骨だった。その時、清吉は見ており、隊員の万年筆を自分のものにして隠していた。それ以来ずっと罪悪感をもっていたのだ。

ある日、その泣き御頭の取材にテレビ局が村にやってきた。清吉は非協力的であった。複雑な気持ちがあったのだ。テレビ局の藤井という男は、戦争の終わる頃、その特攻隊員と同時に出撃することになっていたのだった。彼も戦争を引きずって生きてきたのだ。

しかし、撮影されないまま、御頭は崖から落ちて粉々になってしまう。

⑤魂込め:

魂(マブイ)を落とした幸太郎の口にアーマン(オカヤドカリ)が棲みつく話。

戦争中に幸太郎の母親が砂浜に海亀の卵を獲りに行ったとき、米軍の機銃で殺された。その浜すう木(モンパノキ)のある浜で幸太郎のマブイが抜けるのである。幸太郎の住む村はリゾートホテル誘致の話があるので、周囲が騒ぐ。

幸太郎は子供の時から度々マブイを落としていたが、今回はウタおばあがマブイグミの御願をしてもマブイは戻らなかった。浜にいたマブイも海に消え、幸太郎は亡くなり、アーマンは口から引っぱり出され殺される。

戦中、スパイ容疑をかけられた一般人が日本軍に殺された話もあり、喜劇と悲劇の混在した作品である。

⑥ブラジルおじいの酒:

少年とブラジル帰りのオジイの交流を描いた作品。古酒と一緒に家族を亡くした老人。

瓶に入れた酒をおじいは年に一、二度わずかばかり飲んでは、新しい酒を継ぎ足し、二十年余育ててきた。

おじいの家の裏には幾種類もの野菜が植えられた畑があり、畑と屋敷を囲むようにレイシ、パパイア、スモモ、ビワ、カーブチ、シークワサー、ベンシルーなどの果樹が葉を茂らせていた。

「『この酒は特別な酒ど』そう言っておじいは黒く煤けた素焼きの瓶を撫でた」。

戦後、洞くつの奥にあった古酒の瓶は、火炎放射を浴びていた。おじいが焦げたふたを開けると花の匂いだけがした。

⑦群蝶の木:

戦争を引きずって生きてきた元従軍慰安婦の痴呆オバアのゴゼイを中心に描いた物語。戦中、ゴゼイとシマという共同体から外れた男ショーセイ(昭正)の切ない束の間の恋もあった。

群蝶の木というのは、ユウナの花が蝶が群れたように見えるのでそう表している。

シマの四年に一度行われる豊年祭のことが冒頭に描かれる。そのミチジュネにゴゼイがあられもない姿で出現する。

ゴゼイは戦中、那覇の娼館から連れてこられ、日本軍の将校達の慰安婦をしていた。戦後は、シマの売春旅館の主人に頼まれ、米兵相手の売春をやらされていた。シマにずっと住み、川べりのユウナの木のそばに小さな家をつくってくれることを約束してくれたからだ。

ゴゼイは五十年以上、そのシマで虐げられて生き、痴呆になり徘徊を続け、隣町の老人病院で息を引き取る。

「ゴゼイ、ゴゼイよ。遠くで昭正が呼んでいる。いや、すぐ近くだ。月の光が降り注ぎ、ユウナの木の黄色い蝶の群れは、今にも一斉に飛び立ちそうに見える・・・」。

同じ短編集に「帰郷」、「剥離」、「署名」の物語を収めている。

「帰郷」は公園の隅での風葬を描いている奇妙な物語。「剥離」は教室崩壊から起こされる教師の心の病を描いている。 「署名」はマンション周辺にすみついた野良猫の糞公害をめぐる無機質な人間関係を描いている。

⑧ハブのいる夜:

少年の頃を描いたエッセイ。

彼の父親が家で毒蛇ハブを飼っていた。ある日、山で目取真の兄がハブに咬まれ重傷を負った。それ以後、父親はハブを飼うのをやめ、タウチー(軍鶏)を飼うことになったという。ハブが餌のネズミを食べるシーンや脱皮が描かれている。

ハブへの恐怖感が、沖縄の夜を奥深いものにしていると述べている。印象的なエッセイである。

作家大江健三郎との対談で目取真は「バブルの時代をくぐりぬけた自然や聖なる空間がいま徐々に崩れかけており、それを促しているのが、地域振興策名目で流れ込む基地対策の本土の資金だ」と指摘していた。

彼は鋭い視点をもっているので、まだまだ優れた作品を出し続けると期待される。いずれ彼の長編を読んでみたい。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

読書日記:沖縄「戦後」ゼロ年

読書録「虹の鳥」

「風音」:目取真俊、リトル・モア

「沖縄 孤高への招待」(伊高浩昭、海風書房、2002年)に彼の本質がよくまとめられている。これは、沖縄の文化人15人へのインタビュー内容をまとめたものである。「真剣勝負を挑む怒りの人・目取真俊」と題して書かれている。

「目取真はカメラのレンズを向けられる前に、手品のようにサングラスを取り出して素早くかけてしまう」と。素顔を曝したくない理由があるようだ。

短編しか書けないのは専業作家でないため、丸一日創作にあてる時間がないからだそうだ(現在は高校教師を辞し専業作家)。短編を書く基本的なものはひとつの村・街と、その周辺ばかりである。自分の頭にある、ある村の実在人物ばかりでもある。

国語教師になったのは詩や小説を書きたいと思い、しっかりした日本語を学びたいと思ったからだという。

彼の姿勢は唯物論者であり、超越的なものは一切信じないという。今の沖縄の卑屈さを嫌う。基地問題で主張を変え、金を欲しがる姿勢を。名護の高校に転勤したのは海上基地建設問題を身近に感じるためだと言い切る。

ヤマトのメディアには沖縄を癒やしの場と捉えるのはやめて欲しいという。ウタキなど民衆の聖地が次々に破壊されており、癒やしなどという生やさしい状況ではない。

珍しく父親のことを語る。父親は15歳で鉄血勤皇隊に参加しており、徹底した天皇嫌いだったという。

目取真俊氏についてホームページに載せていたことがあるので、それを転載する。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

目取真俊は1960年沖縄県今帰仁村に生まれ、琉球大学法文学部卒業後、警備員、塾講師等を経て高校

教員となっている。現在も教員をしながら作品を描き続けている。

主な作品に『魚群記』『平和通りと名付けられた街を歩いて』『水滴』『魂込め』『群蝶の木』がある。

小説はすべて短編であるが、地方紙のコラムなどに数多くエッセイを書いている。エッセイを読むと筋の通った骨太の”反体制的”作家であることが分かる。彼の作品に方言が使われるのも特徴である。

1997年に『水滴』で芥川賞を受賞して注目されたが、それまでに琉球新報短編小説賞や新沖縄文学賞を受賞している。さらに2000年には『魂込め』で川端康成文学賞と木山捷平文学賞をダブル受賞した。

主な作品の概要をまとめてみた。

①魚群記:

1983年に第11回琉球新報短編小説賞を受賞した作品。

描かれる魚群は外来魚のテラピアである。少年達は針を付けた矢を弓でテラピアの眼に射る遊びをしている。川沿いのパイン工場が出てくる。パイン工場に台湾から女性が出稼ぎに来ていたのだ。少年達は工場に忍び込む。少年と台湾女との交流を描くが、その少年の父親と台湾女(イナグ)と関係があったという落ちがある。

差別意識というものも浮かび上がらせている。

②平和通りと名付けられた街を歩いて:

1986年に第12回新沖縄文学賞を受賞した作品。

戦後、那覇のマチグワーの露店で商売をしてきたオバアが痴呆になり商店街で問題を起こす。店の商品を自分の汚物をつけた手で触って歩き回るのだ。そのころ、本土から皇太子と妃がやってきて車でパレードする。その車のウインドウにオバアは汚物で汚した手の平で手形をつけた。

主人公は、そのオバアの孫である育ちの遅れた少年である。

反天皇制がうかがえる作品である。

③水滴:

冒頭が「徳正の右足が突然膨れ出したのは、六月半ば、空梅雨の暑い日差しを避けて、裏座敷の簡易ベッドで昼寝をしている時だった」である。

目が覚めると膝から下が腿より太く膨れていたが、体の自由がきかず声も出せない状態だった。冬瓜ほどに膨れた足は白緑色をしていた。親指の皮の破れ目から水が滴り落ちるようになった。噂がひろがり、見物人が門の前に列をつくるようになった。

寝たきりになっても徳正の意識は正常だった。ある日から毎晩、軍服を着た男達が現れ、踵から滴り落ちる水を口に受けて飲み始めた。彼らは、戦争中、壕に置き去りにされた兵隊達であった。のどの渇きを潤しに毎晩、現れていたのだ。

従兄弟の清裕が徳正の妻ウシが畑仕事に出ている間世話をするようになった。清裕は、その水が養毛や強壮に効果があることを知るようになる。「奇跡の水」として売ることで儲けることを思いつき、大金を手に入れた。

徳正は数週間して水も止まり、起きあがれるようになるまで回復した。すると、その水の効果もなくなり、今までそれを飲んでいた人も元の状態より悪くなった。

戦争体験を引きずって生きてきた徳正を描いている。

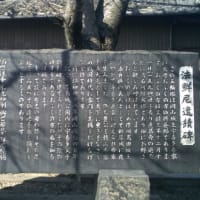

④風音:

泣き御頭(うんかみ)と呼ばれる頭蓋骨の話。

崖の上の壕の風葬場に頭蓋骨があった。その二つの眼窩に風が吹き込み、こめかみの穴から漏れる時に音がした。

戦争中に主人公清吉の父が運んだ特攻隊員の死体の頭蓋骨だった。その時、清吉は見ており、隊員の万年筆を自分のものにして隠していた。それ以来ずっと罪悪感をもっていたのだ。

ある日、その泣き御頭の取材にテレビ局が村にやってきた。清吉は非協力的であった。複雑な気持ちがあったのだ。テレビ局の藤井という男は、戦争の終わる頃、その特攻隊員と同時に出撃することになっていたのだった。彼も戦争を引きずって生きてきたのだ。

しかし、撮影されないまま、御頭は崖から落ちて粉々になってしまう。

⑤魂込め:

魂(マブイ)を落とした幸太郎の口にアーマン(オカヤドカリ)が棲みつく話。

戦争中に幸太郎の母親が砂浜に海亀の卵を獲りに行ったとき、米軍の機銃で殺された。その浜すう木(モンパノキ)のある浜で幸太郎のマブイが抜けるのである。幸太郎の住む村はリゾートホテル誘致の話があるので、周囲が騒ぐ。

幸太郎は子供の時から度々マブイを落としていたが、今回はウタおばあがマブイグミの御願をしてもマブイは戻らなかった。浜にいたマブイも海に消え、幸太郎は亡くなり、アーマンは口から引っぱり出され殺される。

戦中、スパイ容疑をかけられた一般人が日本軍に殺された話もあり、喜劇と悲劇の混在した作品である。

⑥ブラジルおじいの酒:

少年とブラジル帰りのオジイの交流を描いた作品。古酒と一緒に家族を亡くした老人。

瓶に入れた酒をおじいは年に一、二度わずかばかり飲んでは、新しい酒を継ぎ足し、二十年余育ててきた。

おじいの家の裏には幾種類もの野菜が植えられた畑があり、畑と屋敷を囲むようにレイシ、パパイア、スモモ、ビワ、カーブチ、シークワサー、ベンシルーなどの果樹が葉を茂らせていた。

「『この酒は特別な酒ど』そう言っておじいは黒く煤けた素焼きの瓶を撫でた」。

戦後、洞くつの奥にあった古酒の瓶は、火炎放射を浴びていた。おじいが焦げたふたを開けると花の匂いだけがした。

⑦群蝶の木:

戦争を引きずって生きてきた元従軍慰安婦の痴呆オバアのゴゼイを中心に描いた物語。戦中、ゴゼイとシマという共同体から外れた男ショーセイ(昭正)の切ない束の間の恋もあった。

群蝶の木というのは、ユウナの花が蝶が群れたように見えるのでそう表している。

シマの四年に一度行われる豊年祭のことが冒頭に描かれる。そのミチジュネにゴゼイがあられもない姿で出現する。

ゴゼイは戦中、那覇の娼館から連れてこられ、日本軍の将校達の慰安婦をしていた。戦後は、シマの売春旅館の主人に頼まれ、米兵相手の売春をやらされていた。シマにずっと住み、川べりのユウナの木のそばに小さな家をつくってくれることを約束してくれたからだ。

ゴゼイは五十年以上、そのシマで虐げられて生き、痴呆になり徘徊を続け、隣町の老人病院で息を引き取る。

「ゴゼイ、ゴゼイよ。遠くで昭正が呼んでいる。いや、すぐ近くだ。月の光が降り注ぎ、ユウナの木の黄色い蝶の群れは、今にも一斉に飛び立ちそうに見える・・・」。

同じ短編集に「帰郷」、「剥離」、「署名」の物語を収めている。

「帰郷」は公園の隅での風葬を描いている奇妙な物語。「剥離」は教室崩壊から起こされる教師の心の病を描いている。 「署名」はマンション周辺にすみついた野良猫の糞公害をめぐる無機質な人間関係を描いている。

⑧ハブのいる夜:

少年の頃を描いたエッセイ。

彼の父親が家で毒蛇ハブを飼っていた。ある日、山で目取真の兄がハブに咬まれ重傷を負った。それ以後、父親はハブを飼うのをやめ、タウチー(軍鶏)を飼うことになったという。ハブが餌のネズミを食べるシーンや脱皮が描かれている。

ハブへの恐怖感が、沖縄の夜を奥深いものにしていると述べている。印象的なエッセイである。

作家大江健三郎との対談で目取真は「バブルの時代をくぐりぬけた自然や聖なる空間がいま徐々に崩れかけており、それを促しているのが、地域振興策名目で流れ込む基地対策の本土の資金だ」と指摘していた。

彼は鋭い視点をもっているので、まだまだ優れた作品を出し続けると期待される。いずれ彼の長編を読んでみたい。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

読書日記:沖縄「戦後」ゼロ年

読書録「虹の鳥」

「風音」:目取真俊、リトル・モア