彦根藩二代当主である井伊直孝公をお寺の門前で手招き雷雨から救ったと

伝えられる招と、井伊軍団のシンボルとも言える赤備え(戦国時代の井伊

軍団編成の一種、あらゆる武具を朱りにした部隊編成のこと)と兜(かぶ

と)を合体させて生まれたキャラクタ-

【季語と短歌:11月29日】

払暁の星吾照らす冬日かな ![]()

高山 宇 (赤鬼)

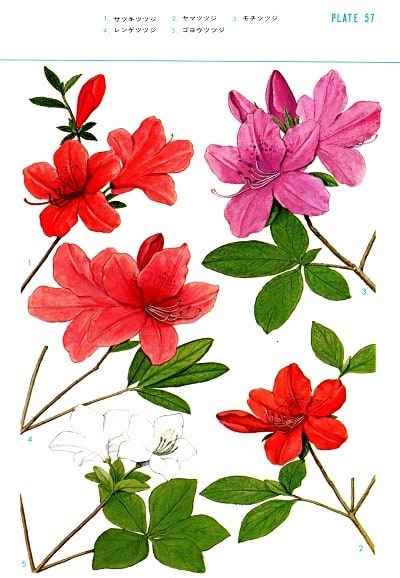

百済寺は1400年以上前の推古14年、聖徳太子より創建された近江国最古級

の寺院。像高2.6mの十一面観音を本尊とし御堂は百済の「龍雲寺」を模し

て創建され、開闘法要には高句麗僧恵慈を呪願とし、百済僧道欽や暦を伝

えた観勤も永く住した 名だたる人物の歴史舞台として、また天台別院と称

され、その後、鎌倉時代からは「天台別院」と称され、1300人が居住す

る巨大寺院となるが、惜しくも天正元年4月11日に信長の焼討ちに遭うが、

「坊跡遺構」や「千年菩提樹」をはじめ樹齢数百年の巨杉、山桜、椿群か

ら偲ぶことができ、近江の人々の信仰を集めてきた。

❤️ 酢玉ねぎの12大パワー

老友会のご婦人に「酢玉ねぎ12大パワー」のメモをご丁寧に頂きました

(有難う御座いました😊)。という訳で内容を再編集掲載し、実践させ

ていただきます。

(1)血液をサラサラにする:タマネギに含まれる硫化アリルには、血管

内で血液が固まるのを防ぐ、血液サラサラ効果があります。加えて、酢に

も血液がネバネバになるのを防ぐ効果があるので、血液の循環をよくする

最強の組み合わせといえます。

(2)血液を正常化する:玉ねぎの硫化アリルと酢の血液サラサラ効果に

より、動脈硬化が改善して、血管壁の弾力性が回復します。血管が広がり、

血流がよくなるので、血圧を下げる効果が期待できます。

(3)血糖値をコントロールする:タマネギに含まれる硫化アリルやケル

セチンには、血液中の余分な糖質や脂質を減らす働きがあります。さらに

タマネギの食物繊維が、食後の血糖値の上昇を抑制してくれるので、血糖

値のコントロールに役立ちます。

(4)コレステロールや中性脂肪を減らすタマネギと酢には、どちらも体

内の余分な脂質(コレステロール、中性脂肪など)を減らす働きがあります。

(5)新陳代謝・スタミナアップ:酢に含まれるクエン酸の作用で、新陳

代謝が活発になります。加えて、タマネギの硫化アリルは、特に筋肉細胞

において、糖がエネルギーに変わるときに必要なビタミンB1の吸収を高

め、その働きをよくします。ビタミンB1が豊富な食材(豚肉など)と一

緒に取ることで、体細胞の新陳代謝がより活発になり、スタミナもアップ

します。

(6)腸内環境をよくする:タマネギに豊富に含まれるオリゴ糖が、腸内

の善玉菌であるビフィズス菌を増やし、腸内環境を改善します。腸管ホル

モン『インクレチン』の増加が期待できます。(「糖尿病・高血圧・耳鳴

りに…!やっぱりすごい『酢玉ねぎの12大パワー!』)😊

(おまけ!)

✨ナッツを毎日食べることで、健康な年を延ばせる

【関連論文】

Title: Nut consumption and disability-free survival in community-

dwelling older adults: a prospective cohort study,

Report:Age and Ageing, Volume 53, Issue 11, November 2024, afae239

,https://doi.org/10.1093/ageing/afae239

✳️ 事例から学ぶ、ドローンの事故原因と安全対策

ここ数年で世界的に広く普及したドローン、普及するにつれてドローンに

よる事故にもますます注意が必要。周囲の人や建物に迷惑をかけず、そ

して自分の大切な機体を長く使うためにも、安全対策を押さえておくこと

はドローンの操縦者にとっては必要不可欠。

🪄ドローン事故の原因は?墜落を未然に防ぐための対策を紹介(2023.10.06)

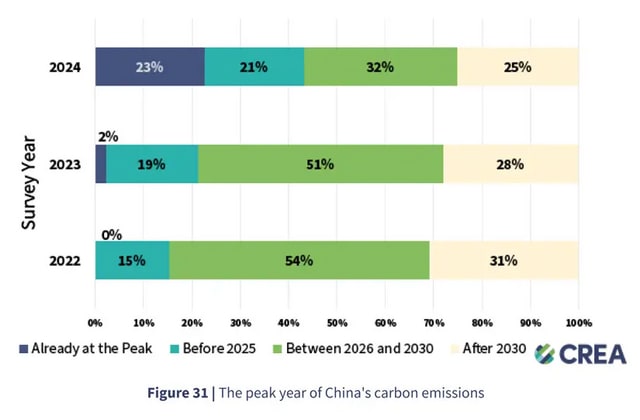

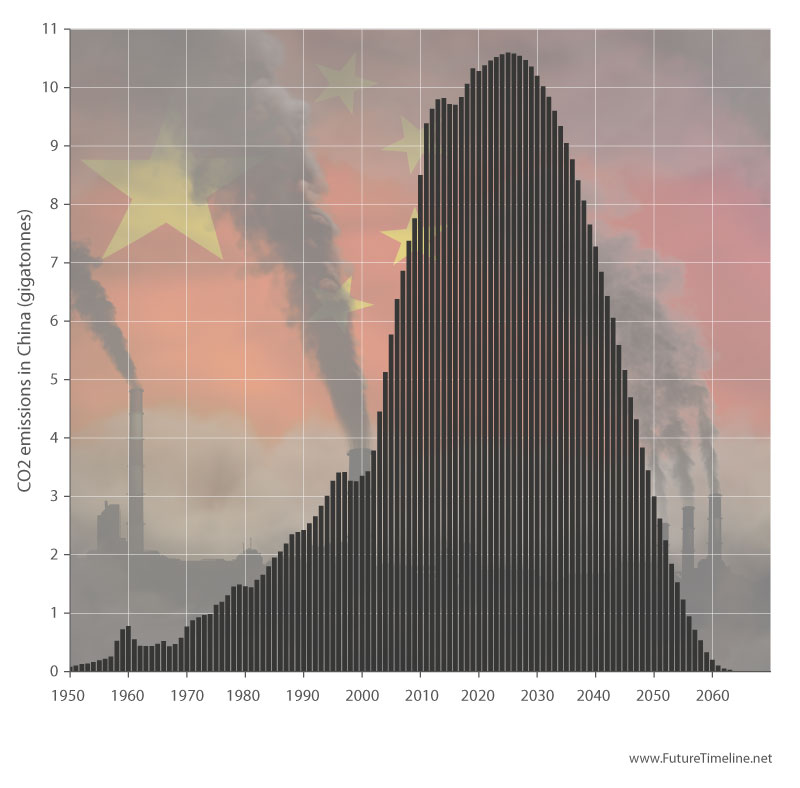

✳️ 中国2025年 石炭火力発電のピーク?

中国のエネルギー転換は今、重要な瞬間を迎えており、課題が続く中、希

望の兆しが見え始めています。エネルギーとクリーンエア研究センター(C

REA)は、国際エネルギー移行学会(ISETS)と共同で、2024年の国の進捗状

況を評価する年次報告書を本日発表した。注目すべき調査結果は、中国が

石炭消費を2025年までにピークアウトする可能性が高いという専門家のコ

ンセンサスが高まっていることで、これは脱炭素化への道のりにおける重

要な節目となる。

気候とエネルギー分野の専門家44人を対象にした調査では、現在52%が

2025年までに中国の石炭消費がピークに達すると考えている。これは2022

年のわずか15%から急増している。同様に、中国の二酸化炭素(CO2)排

出量全体がすでにピークに達している、または2025年までにピークに達す

ると考える人の割合は、2022年の15%から2024年には44%に増加している。

この楽観的な見方の高まりは、再生可能エネルギーの驚異的な成長と、特

定のセクターにおける化石燃料への投資を削減するための的を絞った取り

組みの組み合わせを反映している。

ISETSのXunpeng Shi会長は「中国のような急速な成長経済でカーボンニュ

ートラルを達成することは容易なことではないが、同国の多大な努力が実

を結び始めている」と述べた。「クリーンエネルギー産業は、経済成長の

主要な推進力として浮上。中国が移行を続けるにつれて、そのメリットは

ますます明らかになり、クリーンエネルギーの展開拡大と進行中の産業変

革は、さらに大きな利点を約束する。この進歩は、脱炭素化を加速し、す

べての人の長期的な繁栄を確保のため、将来に対する楽観的な見方をして

いる。」

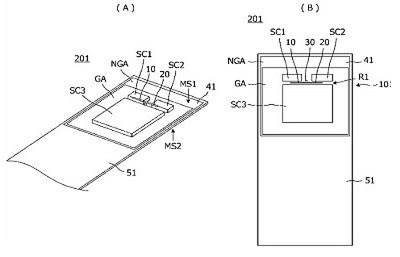

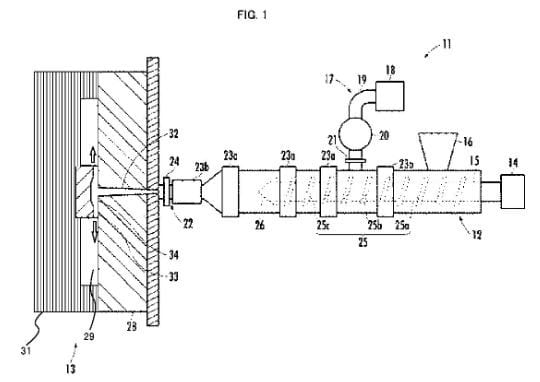

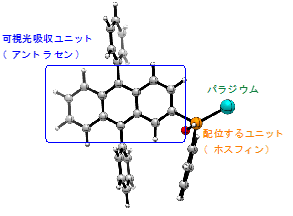

✳️ SiCパワー半導体の大幅な性能改善

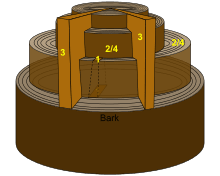

Si(シリコン)を中心とした半導体は、計算機や通信機のロジックやメモ

リに代表される情報処理用途に限らず、電気自動車や電車のモーター制御、

変圧器や直流-交流変換器などいわゆる電力制御(パワーエレクトロニクス)

にも広く用いられている。ただ後者の応用では、制御回路の消費電力(電

力損失)が大きな問題となっており、低損失化を目指して、Siよりも基本

特性の優れるSiC(シリコンカーバイド)によるトランジスタ開発が近年活

発になっている。2020年7月にデビューした新幹線の最新モデルN700Sに

もSiCパワー半導体が用いられるなど、既に実用化が始まっている。

✨ルチル型GeO2で「世界初」半導体デバイスの動作確認

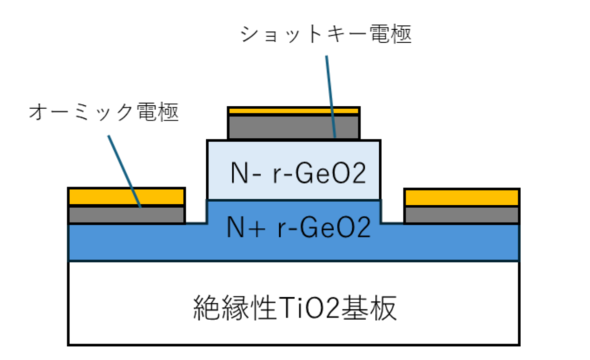

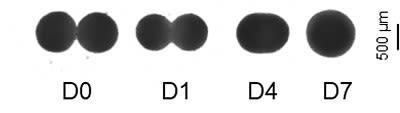

11月27日、r-GeO2(ルチル型二酸化ゲルマニウム)単結晶薄膜上にショッ

トキーバリアダイオード(SBD)を形成し、その動作を確認したと発表。

r-GeO2で実現された「世界で初めて」(同社)の半導体デバイスのこと。

(EETIMES.JAPAN)

Patentixは、二酸化ゲルマニウム(GeO2)の社会実装に向けた研究開発

を進める立命館大学発のスタートアップだ。次世代パワー半導体の材料と

して、現在バンドギャップが3.3eVと広いSiC(炭化ケイ素)やGaN(窒化

ガリウム)の普及が進んでいるが、GeO2は、バンドギャップが4.6eVとさ

らに広い。また、r-GeO2と同程度のバンドギャップを持つ半導体として、

酸化ガリウム(Ga2O3)の研究の研究も進んでいるが、同社は「r-GeO2は

Ga2O3では困難とされる不純物ドーピングによるP型の発現が理論的に予

測されていて、より幅広いデバイス応用が期待される」と説明。

今回の成果は、Patentixと物質・材料研究機構(NIMS)の共同研究による

ものだ。Patentixは絶縁性TiO2(酸化チタン)基板状にN+のr-GeO2単結

晶膜を成膜し、その上に1×1017cm-3程度のドナー不純物を導入したN-

層のr-GeO2単結晶を成膜した。続いてNIMSがN-層をドライエッチング

してN+層を露出させ、電極を成膜/形成することで疑似縦型構造のSBD

を形成し、その電流電圧特性を評価した。今回の成果から、デバイスは疑

似縦型構造だが、次に縦型構造のSBDの実現を目指す。結晶膜の高品質化

や半導体デバイスの応用を広げる上で必須のP型の実現も引き続き取り組

んでいく。

![]() 懐かしのロマン歌謡楽曲 『五輪真弓: 一葉舟 』

懐かしのロマン歌謡楽曲 『五輪真弓: 一葉舟 』

1979年11月18日

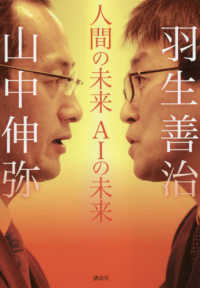

人間の未来 AIの未来 講談社(2018/02発売)

まえがきにかえて 羽生善治から山中伸弥さんへ

第1章 iPS細胞の最前線で何が起こっていますか?

第2章 なぜ棋士は人工知能に負けたのでしょうか?

第3章 人間は将来、AIに支配されるでしょうか?

第4章 先端医療がすべての病気に勝つ日は来ますか?

第5章 人間にできるけどAIにできないことは何ですか?

第6章 新しいアイデアはどこから生まれるのでしょうか?

第7章 どうすれば日本は人材大国になれるでしょうか?

第8章 十年後、百年後、この世界はどうなっていると思いますか?

あとがきにかえて 山中伸弥から羽生善治さんへ

---------------------------------------------------------------------------------

人間の未来AIの未来』連載第10回

✳️「都合のいい」遺伝子の書き換えが可能に

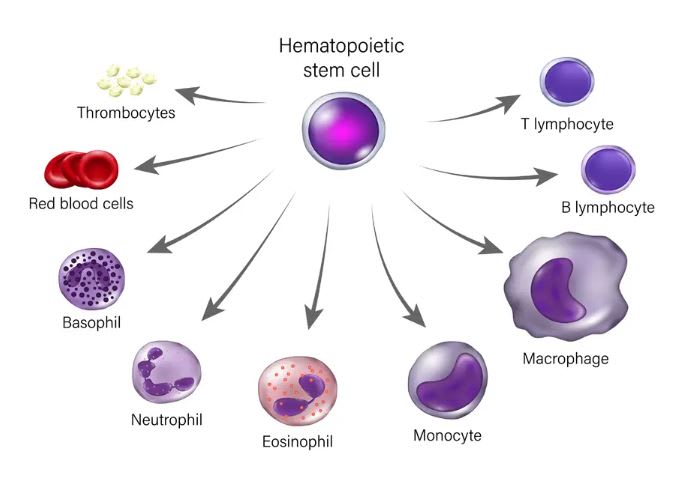

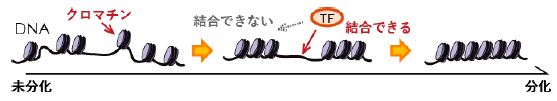

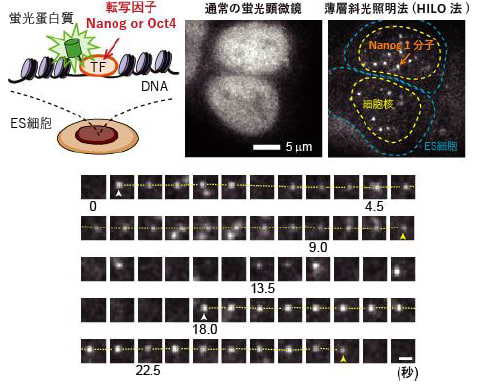

たとえばiPS細胞による再生医療やゲノム編集技術によって、病気がすべ

てなくなったら、人間は不老不死が可能になるかといえば、老衰は間違い

なく起こるでしょう。今のところ、生きることができるのは、細胞の寿命

である120歳くらいと山中氏が話す。血液を作る細胞である造血幹細胞が

骨髄にあります。生まれた時は確か一万個くらいと少ないん。造血幹細胞

自体はあまり増えないが、分化する途中に前駆細胞を作り出して、その子

たちが急激に増えて赤血球や白血球、血小板になって、どんどん入れ替わ

っている。ただ、造血幹細胞も時々は分裂しなければいけない。分裂して

いると、遺伝子に傷が入ったり、寿命で死んだりしていくものもある。だ

から造血幹細胞はだんだん減っていく。百歳くらいの人を調べたら、造血

幹細胞が2個しかない。その2個がすべてで、何もせずにゼロになったら、

間違いなく終わりです。それが老衰による死です。でも、そこで骨髄移植

をすれば、移植された造血幹細胞が血液をつくりだすようになります。心

臓も基本的には生まれたままの細胞がずっと残っていますから、生まれて

100年以上経てば、やがて心不全になります。ただ、これも心臓移植をす

ることができます。足が弱っても、人工関節などの技術が今は進んでいま

す。あとは脳。脳も基本的に生まれたままで、脳細胞は滅多に増えない。

でも脳を入れ替えてしまうと、その人がいったい誰なのかわからなくなる。

だから、決め手になるのは脳じゃないでしょうか。そこまでやるか、とい

う話。でも脳以外は、超大金持ちがお金にモノを言わせて臓器や細胞など

の移植を続ければ、理論的には更新できる一方で、臓器移植をするには、

拒絶反応を抑えるために免疫抑制剤を投与する必要がある。これには副作

用があるので、免疫抑制剤によって健康が損なわれてしまう可能性がある。

基本的に老化によって造血幹細胞がどんどん減って、脳も間違いなく衰え

てだめになるので、そう考えると、やっぱりヒトの寿命は120歳くらいが

限界なのではないか、人間にしても、よくこんな精妙なものができたなと

思と。

ゲノムを解読して、この人は将来、必ず病気になるとわかったら、ゲノム

編集によってあらかじめ治すことはできるのかと羽生氏。

これに対し、「単一遺伝子疾患」といって、それが一個の遺伝子で起こる

ものだったら、治すことは可能。ハンチントン舞踏病などがそれに当たり

複数でも2個の遺伝子ならば、まだ何とかなるかもしれないが、3つ4つ5つ、

10個と多因性疾患になってきたら、なかなか今の技術では難しいと。それ

が一個の遺伝子のせいならば、それを治すことで、女性たちの意識がまっ

たく変わってきたとも話す。

◾死ぬのが怖くなる

深刻なのは、「あなたは病気になる可能性の高い遺伝子を持っています。

でもどうすることもできません」という場合。その場合に、その事実を

本人が知ること自体が、本当にその人の人生にとってプラスなのかどうか

が問われる。家族性アルツハイマー病の原因となる遺伝子はいくつか特定

されています。でも現状では「遺伝子を検査したら、あなたはかなりの確

率でアルツハイマー病になることがわかった。ただ、現代の医療技術では

どうすることもできません」としか言えない。ただし、この場合は、本人

が事実を知ることで自分の人生を設計できるメリットがあり、50歳くらい

で発症する確率が高いなら、それまでにやりたいことをするとか、家族の

ために何か残しておくとかいろいろ考えられます。そのほうが本人の人生

にとってプラスになる可能性がある。アルツハイマー病も含めて認知症は

世界で急増。2050年には今の3倍の1億3千万人になるという予測がある。

誰にとっても切実な問題。別の見方をすると、それまで抱えてきた人生の

悩みとか怒りを全部忘れて穏やかな日々を過ごしているお年寄りもいる。

たとえば、認知症の特効薬ができて、100歳になって体が衰えてきても、

頭だけははっきりしていると、死ぬのが怖くなって逆に大変かもしれない。

認知症は、死の恐怖に対する人間の一つの防衛手段ではと。 つづく

●今日の言葉:

『変貌する民主主義』 森政稔 - 千夜千冊

1277夜 世走篇 2008年12月29日 ⑥

しかしながら、こうした「差別」や「差異」の問題は、何度かにわたる

アメリカでの特段の例をのぞけは、一国の民主主義システムによって乗り

切れるというほうがめずらしい。「差別」や「差異」は、むしろ小さな領

域や隣接しあう領域にこそ、発生しやすいものなのである。こうして問題

はさらに複雑な様相を呈することになる。

国家には、一人ひとりの「生存の問題」というものが先行している。生存

の権利は個人に発生し、これを王権国家も民主主義国家も、何をあとまわ

しにしても優先して守るという義務をもっている。

だから民主主義もまた、つねに個人を救えるものとなっていなければなら

ないのだが、そこに「少数者は多数決のなかでは選択に漏れる」という多

数決の原理が重なると、事情はとたんに複雑になる。いったい少数者の「

尊厳」はどこで保証されているのかということになる。

これは、今日ふうにいえばいわゆる「アイデンティティ」の問題が足元に

絡んできたということである。社会学的にいえば「所属」や「帰属」の問

題だ。

では、どうしたら「差異の多様性」と「帰属の多様性」の両方に対処でき

るような民主主義が持ち-出せるのか。そんな名案はどこにもなかったのだ

が、現実的には二つの提案がなされていったとみなすことができる。

ひとつは「分離の民主主義」である。すでに20世紀前半、ユダヤ人のシ

オニズム、アフリカ系アメリカ人に「分離の民主主義」はあらわれてきて

いた。もうひとつは「連合民主主義」や「多極共存型民主主義」(conso-

ciatinal democrascy)といわれるもので、一言でいえば「差異の民主主義」

であり、「ネットワークする民主主義」である。この用語-はオランダの政

治学者レイプハルトが提案した。

分離するか、ネットワークするか。この選択は民主主義にとってはあまり

の難問である。仮に分離を選べば、「差異」はたちまち過激なものになる

可能性がある。イスラエルとパレスチナの関係やインドとパキスタンの関

係がそういうふうになっている。さらに分離していけば、イスラム過激

派の自爆テロがそうであるのだが、自爆者たちは“アラーの神の民主主義”

のほうを選んだことになる。

ネットワークを選べばどうなるか。そこには隠れたネットワークが生じる

可能性がある。そして、そこでも実は分離者たちが与えられた多数決民主

主義を壊していく運動が派生しかねない。つまり「少数者の見解」とは、

また「差異の民主主義」というものは、とんでもなく深いものをもってい

るわけなのだ。

こうして難問はいよいよデッドロックにさしかかる。そこにさらに加わっ

てきたのがナショナリズムとポピュリズムの問題だった。

近代の民主主義が選んだもの、それは第1には国民国家であり、第2には

共和政で、第3には議会制民主主義の確立である。ここに資本主義と社会

主義がすばやく交差して、のちにファシズムや国連主義がかぶさった。

では、これだけで民主主義の歯車が作動したり制御されていたのかといえ

ば、そんなことはない。これらの奥には、実は長期型と短期型の二つの“熱

情”がひそんでいた。長期型のものはナショナリズムである。短期型のもの

はポピュリズムだった。いわば“人気”(にんき・ひとけ)というものを、

民族の奥から感じあっていくナショナリズムと、投票などの集計で勝ちと

っていくポピュリズムだ。いずれも民主主義を装うことができた。そして、

人々に「右か左か」を問い、煽るのにも適していた。

ナショナリズムは民族や部族にひそむエトニーやエトノス(民族的なるも

の)が社会に向かって立ち上がり、多くの共感を呼びながら胎動する。そ

れをアントニー・スミスのように近代以前からの動向とみなす学者もいれ

ば、ベネディクト・アンダーソン(821夜)のように近代以降のフィク

ショナルな「想像の共同体」だとみなす学者もいるが、大筋の定義として

はエルネスト・ゲルナーによる「ナショナリズムは国家と民族の一致を要

求する思想である」という見方が通っている。

が、現代社会にとってのナショナリズムの問題は、ナショナリズムそのも

のにあるのではないとも言わなければならない。問題は、ナショナリズム

の動向が保守主義と合体したり、急進主義と重なっていったとき、そこに

民主主義の楔(くさび)を打ち込むことが難しくなっていくことにある。

ナショナリズムは右にも左にも動くのだ。小熊英二(774夜)は『民主

と愛国』で、戦前の日本のナショナリズムは戦後のある時期までむしろ左

翼が積極的にコミットしていたことを証した。

ナショナリズムにはまた、いくつかの派生特色があった。二つだけあげて

おくが、ひとつは、ナショナリズムはつねに国際主義(コスモポリタニズ

ム・インターナショナリズム)と対決し、根無しの国際主義こそ「民主」

を狂わせるものだと指摘する方向をもったことだ。もうひとつは、ナショ

ナリズムはときに人種主義(racism)にも傾いて、かつてならゴビノーの

優生学や、ナチスの反ユダヤ主義や、黄禍論(イエローペリル=黄色人種

批判)となり、それがアパルトヘイト政策にも、最近では反日ナショナリ

ズムにもなっていく方向をもったことである。

ポピュリズムとは何なのか。現在ではポピュリズムは「人気取りの政治」

に結びつけられることが多いけれど、政治的な意味でのポピュリズムは、

もともと19世紀末のアメリカで「人民党」(ポピュリスト)と名のった

政治運動に起源をもっていた。アメリカ西部や南部の農民を支援者とした

もので、二大政党に収まらない新たな政治を要求するために生まれた。

アメリカの政党史では画期的なものであったのだが、やがてこれを民主党

が吸収し、“西部のライオン”の異名をとったW・J・ブライアンらによっ

て東部エスタブリッシュメントの攻撃部隊をつくりあげた。そこには異様

な進化論批判などもまじっていて、アメリカのファンダメンタリズム(原

理主義)ともつながった。

しかしポピュリズムには、資本主義社会を勝ち抜くことを積極的に肯定し、

とくに独立自営者たちに共感を示すところがあったため、そのプロパガン

ダ性がマスメディアに乗りやすく、つながりやすく、そういうせいもあっ

て、やがてポピュリズムはそのイデオロギーの如何にかかわりなくメディ

ア政治化し、「ポピュラー民主主義」ともいうべき大きな力を発揮した。

この勢いに80年代になって結びついたのが、新自由主義の「市場原理主

義」と「民営化」路線であり、それを最大限に活用したレーガンだった。

日本ではお粗末すぎてはいたが、小泉内閣がこれを利用した。これらがポ

ピュリズムそのものであったことは、小泉劇場政治にも顕著であろう。

かくて新自由主義的ポピュリズムはケインズ型の福祉国家のヴィジョンの

不備を突くという大きなムーブメントをつくりあげ、公的領域を狭くして

「官から民へ」を推進しさえすれば、「市場の拡大」はそのまま「自由の

拡張」になるだろうという幻想をふりまいていったのだ。これを極端に強

化していくために援用されたのがフリードマンの経済学と、そしてマネー

ゲームをレバレッジ型に増長させる金融工学だったわけである。

つづく

🪄これが「毒饅頭」と「リーマンショック」、「福知山線脱線事故」、

「3・11福島第一原発事故」として絡んでいくと、わたしの記憶に残って

いる。数え上げれば切りがなさそうだ。

<

<

via 日経クロステック

via 日経クロステック