彦根藩の当主である井伊直孝公をお寺の門前で手招き雷雨から救ったと

伝えられる招き猫と井伊軍団のシンボルとも言える赤備え(戦国時代の

井伊軍団編成の一種、あらゆる武具を朱りにした部隊編成のこと兜(か

ぶと)を合体させて生まれたキャラクタ-。

【季語と短歌:6月2日】

更衣革命誓いゆで卵 ![]()

高山 宇(茹卵鬼)

🪄古古古米もとめ幾千人。何たる失態、腐臭漂う(怒)

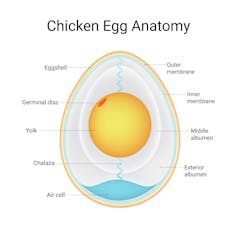

卵の殻も捨てないで活用

きれいにむけた卵の殻は、そのまま捨てずに再利用するという方法もあ

り。コンポスト(堆肥化)したり、ナメクジやカタツムリ除けにしたり、

小さな苗の生分解性植木鉢として使ったりできそう。環境が整っている

場合は、なるべくごみに出さずに再利用を心がけたいね。

✳️ 海水循環システム試論 ②

1️⃣ ナノフィルター構築編 ④

4️⃣ 特開2025-75772 流路形成材およびそれを用いた液分離膜 株式会

社NBCメッシュテック(審査請求前 )

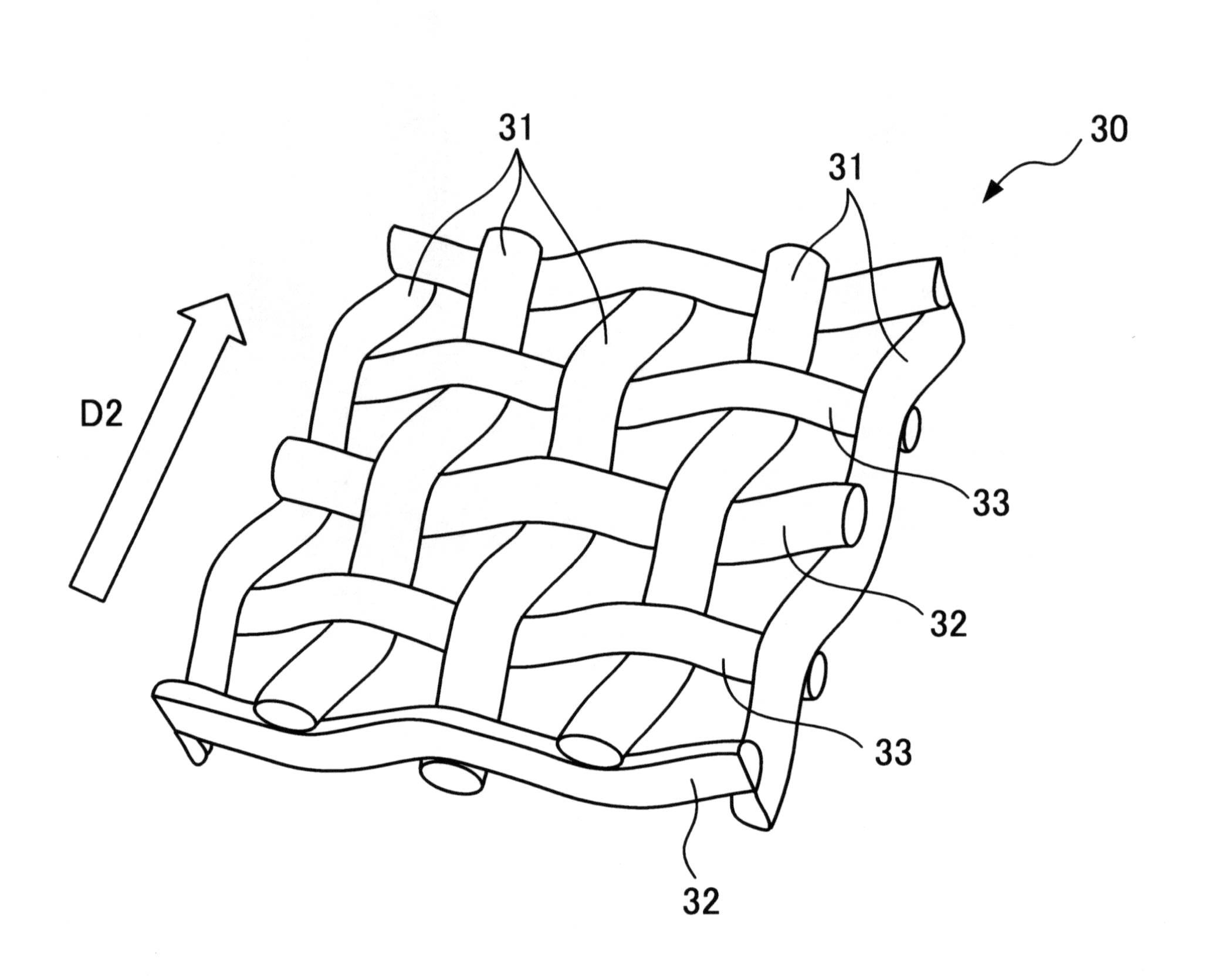

【要約】下図2のごとく、流路形成材(30)は、一対のろ過膜(20)

のに移動させる流路を形成する。流路形成材(30)は、所定方向(D2)

又は所定方向(D2)と直交する方向に延びる複数の第1糸(31)に

対して、第1糸(31)が延びる方向と直交する方向に延びる第2糸(

32)及び第3糸(33)が交差した織物である、第3糸(33)は、

第1糸(31)と熱融着される熱融着糸である。 流路形成材を織物に

よって構成するときには、流路形成材をろ過膜と張り合わせるときや、

張り合わせられた流路形成材及びろ過膜を所定形状に打ち抜くときに、

流路形成材の織物を構成する糸が解れてしまうことがある。

【図2】流路形成材の概略を示す斜視図

【符号の説明】10:液体分離膜、20:ろ過膜、30:流路形成材、

31:第1糸、32:第2糸、33:第3糸

【発明の効果】 本発明によれば、第1糸に対して第3糸(熱融着糸)を

熱融着によって固定しているため、流路形成材をろ過膜と張り合わせる

ときなどにおいて、流路形成材(織物)を構成する糸が解れることを抑

制できる。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 一対のろ過膜の間に配置され、前記ろ過膜でろ過された液

体を所定方向に移動させる流路を形成する流路形成材であって、前記流

路形成材は、前記所定方向又は前記所定方向と直交する方向に延びる複

数の第1糸に対して、前記第1糸が延びる方向と直交する方向に延びる

第2糸及び第3糸が交差した織物であり、 前記第3糸は、前記第1糸と

熱融着される熱融着糸であることを特徴とする流路形成材。

【請求項2】 前記流路形成材の製織前において、前記第3糸の糸径は、

前記第2糸の糸径以下であることを特徴とする請求項1に記載の流路形

成材。

【請求項3】 前記第2糸及び前記第3糸は、前記第1糸が延びる方向に

おいて、所定の間隔を空けながら交互に配置されていることを特徴とす

る請求項1に記載の流路形成材。

【請求項4】 前記第1糸の糸径が100μm以上、500μm以下であ

り、 前記第2糸の糸径が100μm以上、500μm以下であり、 前記

第3糸の糸径が100μm以上、500μm以下であることを特徴とする

請求項1に記載の流路形成材。

【請求項5】 前記所定方向におけるメッシュ数が10以上、70以下で

あり、 前記所定方向と直交する方向におけるメッシュ数が10以上、

70以下であることを特徴とする請求項1に記載の流路形成材。

【請求項6】 液体を分離する液体分離膜であって、 請求項1から5の

いずれか1つに記載の流路形成材と、前記流路形成材を挟む一対のろ過

膜と、を有することを特徴とする液体分離膜。

5️⃣特開2025-61950 正浸透膜モジュール、及びその製造方法 旭化成

株式会社(審査請求前)

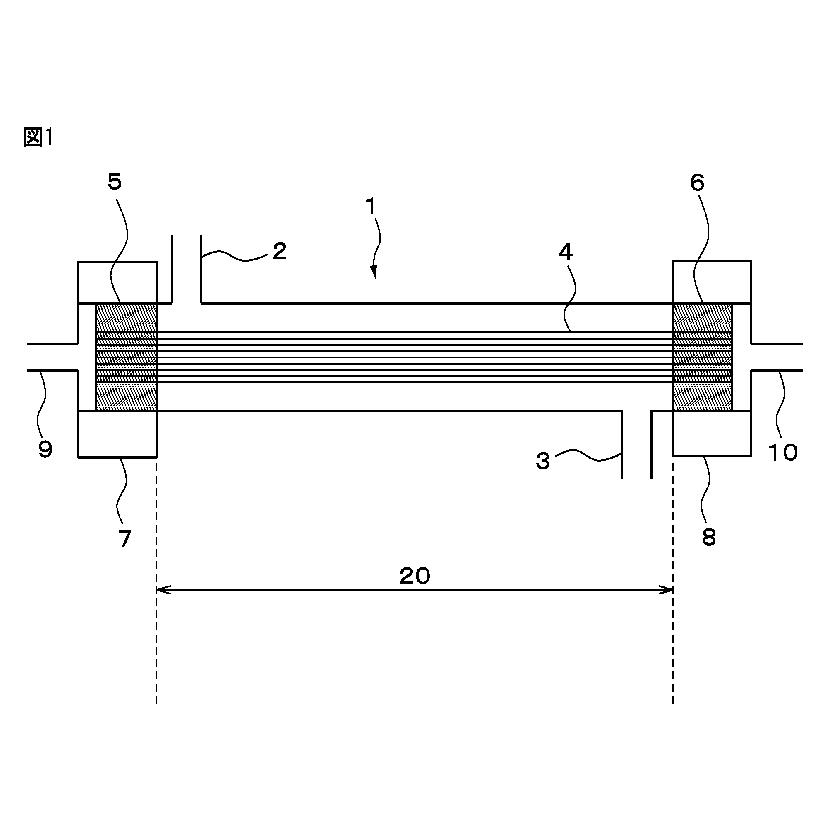

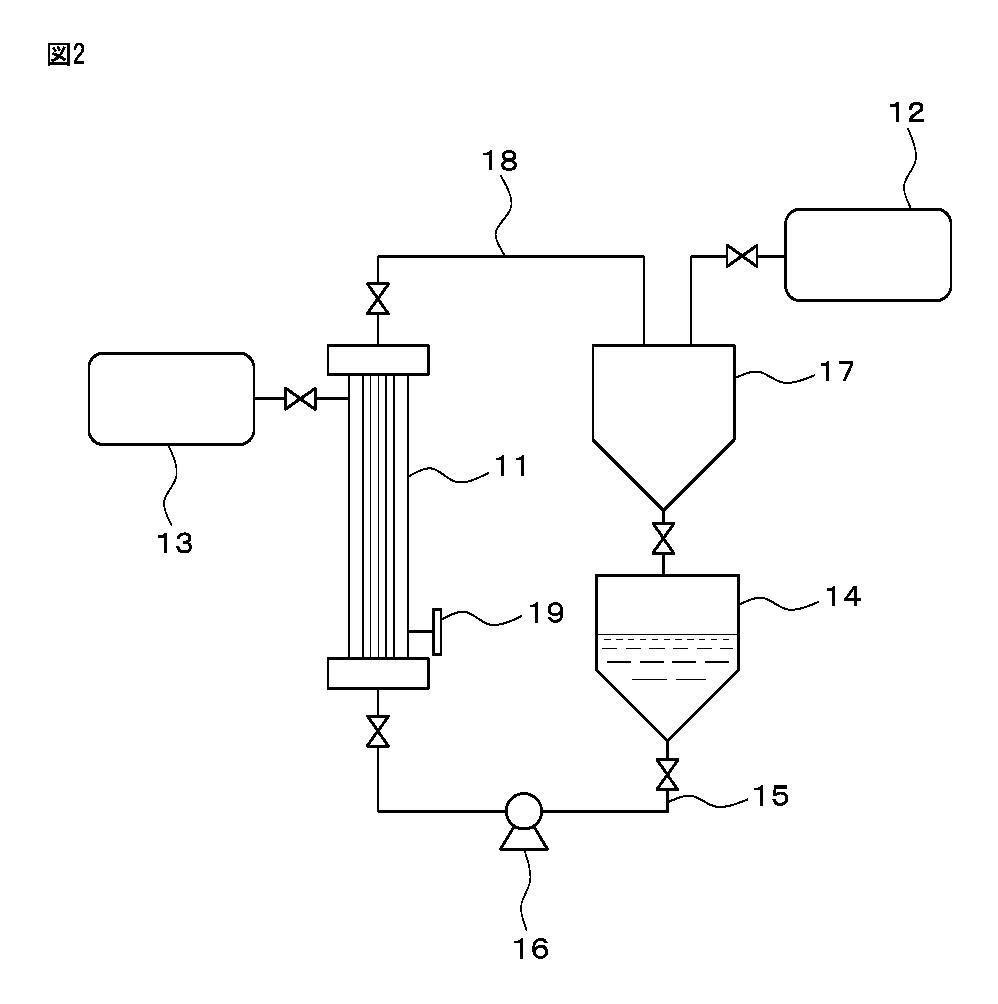

【要約】下図1のごとく、複数の中空糸状正浸透膜から構成される正浸

透膜モジュールが提供され、前記正浸透膜は多孔質支持体を有する中空

糸支持膜の表面に分離機能層が設けられており、前記正浸透膜モジュー

ルの膜面積が0.1m2以上であり、前記多孔質支持体は前記分離機能

層のと界面から1.0μmまでの緻密層の空隙率が40%以下であり、

前記分離機能層の平均厚みが2.0μm以下であり、前記分離機能層が、

前記正浸透膜モジュールの半径方向および長さ方向における分離機能層

の平均厚みの変動係数が30%以下である。

【符号の説明】【0139】

1 中空糸膜モジュール 2 外側導管 3 外側導管 4 中空

糸 5 接着剤固定部 6 接着剤固定部 7 ヘッダー 8 ヘ

ッダー 9 内側導管 10 内側導管 11 多孔質中空糸支持膜

モジュール 12 内側圧力調整装置 13 外側圧力調整装置

14 第2溶液貯蔵タンク 15 第2溶液送液配管 16 第2溶液送

液ポンプ 17 第2溶液排液タンク 18 第2溶液排液配管 19

エンドキャップ 20 有効膜面積部分

表1

🟢 ナノ濾過膜とは何か

ナノ濾過膜とは、ナノフィルター(ナノフィルトレーション膜、NF膜)

とも呼ばれるものであり、「一価のイオンは透過し、二価のイオンを阻

止する膜」と一般に定義される膜である。数ナノメートル程度の微小

空隙を有していると考えられる膜で、主として、水中の微小粒子や分

子、イオン、塩類等を阻止するために用いられる。

--------------------------------------------------------------------------------

【参考】世界最高レベルの超高透水性ナノろ過(NF)膜を創出(2019/7/

31 日本経済新聞)

-原水中の各種成分を高度に選択分離しながら透水性能を

3倍に向上-

NF膜は、水中に溶解している特定のイオン・有機物は透過し、それ以外

は透過しない選択分離性を持っている。この選択分離性を利用すること

で、NF膜は地下水・河川水から有機溶剤や農薬を除去する水処理用途に

加え、醤油、乳製品の脱塩、アミノ酸、乳酸の精製など、食品・バイオ

用途への実用化が進んでいる。今後の循環型社会で求められる高度な水

浄化、資源の再利用に向け、有効な手段である水処理膜には更なる選択

分離性の向上と透水性の向上が求められているが、選択分離性と透水性

はトレードオフの関係にあり、両立に課題がある。

透水性能向上に寄与する膜の構造形成メカニズムを極限追求し、NF膜の

精密な細孔構造の形成とひだ状構造の形成に成功(表面積増大)する。

-------------------------------------------------------------------------------

6️⃣ 再表2019/235441 半透複合膜及びその製造方法並びに半透複合膜エ

レメント 国立大学法人信州大学・東レ株式会社

【要約】本発明は、環境負荷を低減する半透複合膜及びその製造方法を

提供する。半透複合膜100は、多孔性支持体102上に、架橋ポリア

ミド120とセルロースナノファイバー110とを含む半透膜104を

設けている。半透複合膜の製造方法は、セルロースナノファイバー110、

水およびアミン成分を含む混合液を得る工程と、混合液を多孔性支持体

102に接触させた後、多孔性支持体102に付着した混合液中のアミ

ン成分を架橋反応させることによって半透複合膜100を得る工程と、

を含む。

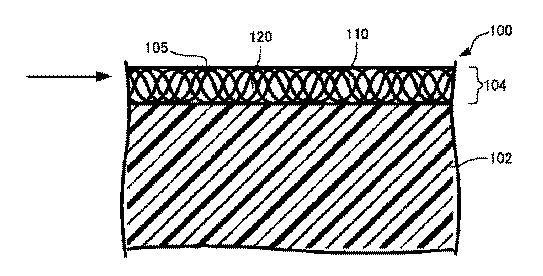

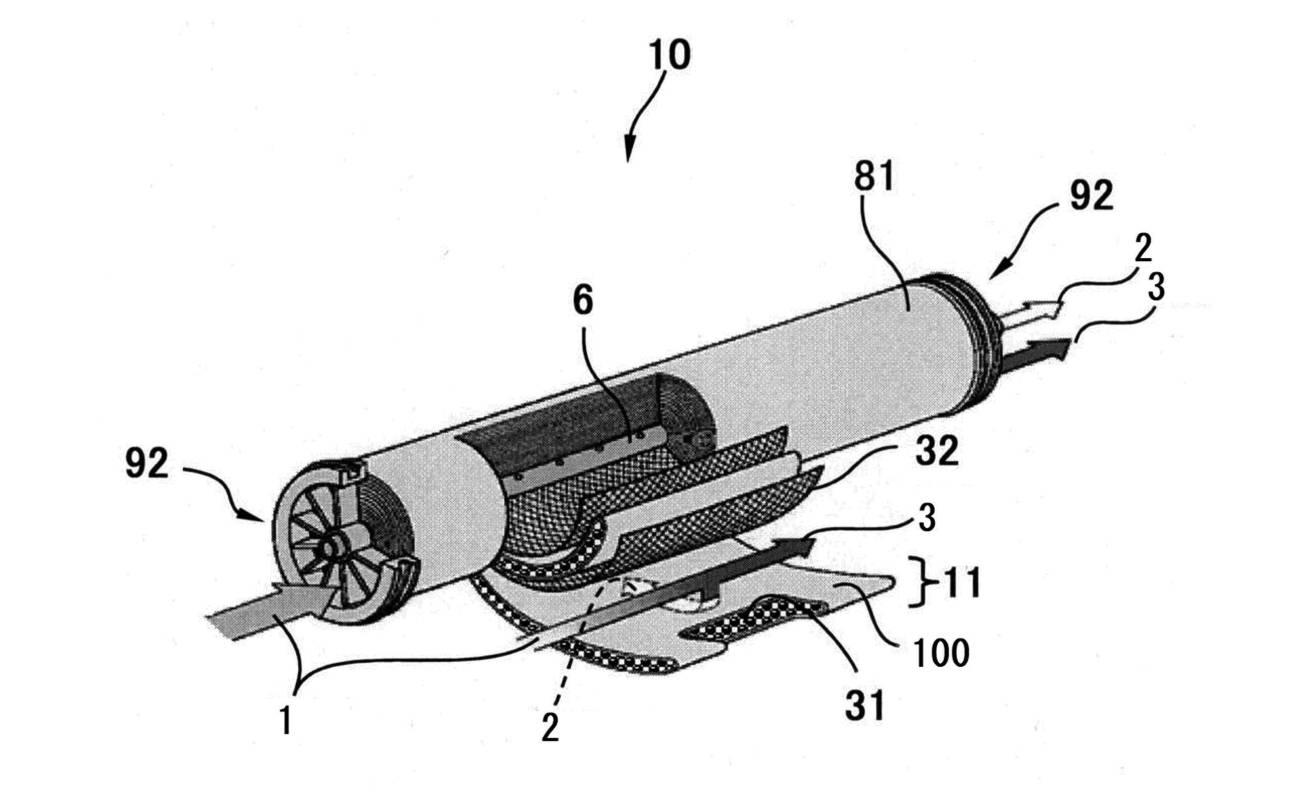

図1 半透複合膜100を模式的に示す縦断面図

【符号の説明】 1…原水、2…透過水、3…濃縮水、6…有孔集水管、

10…スパイラル型エレメント、11…封筒状膜、31…透過側流路材

、32…供給側流路材、81…外装体、92…孔付端板、100…半透

複合膜、102…多孔性支持体、104…半透膜、105…表面、110

…セルロースナノファイバー、120…架橋芳香族ポリアミド

【発明の効果】 本発明によれば、環境負荷が低減される半透複合膜及

びその製造方法並びに半透複合膜エレメントを提供することができる。

【特許請求の範囲】

【請求項1】

多孔性支持体上に、架橋ポリアミドとセルロースナノファイバーとを含

む半透膜を設けた半透複合膜である、半透複合膜。

【請求項2】

請求項1において、

前記半透膜は、セルロースナノファイバーの含有量が0.2質量%以上

18質量%以下である、半透複合膜。

【請求項3】

請求項1または2において、

濃度100ppmのウシ血清アルブミンを含む水溶液に140時間接触

後の水透過流束の低下率が20%未満である、半透複合膜。

【請求項4】

請求項1~3のいずれか1項において、

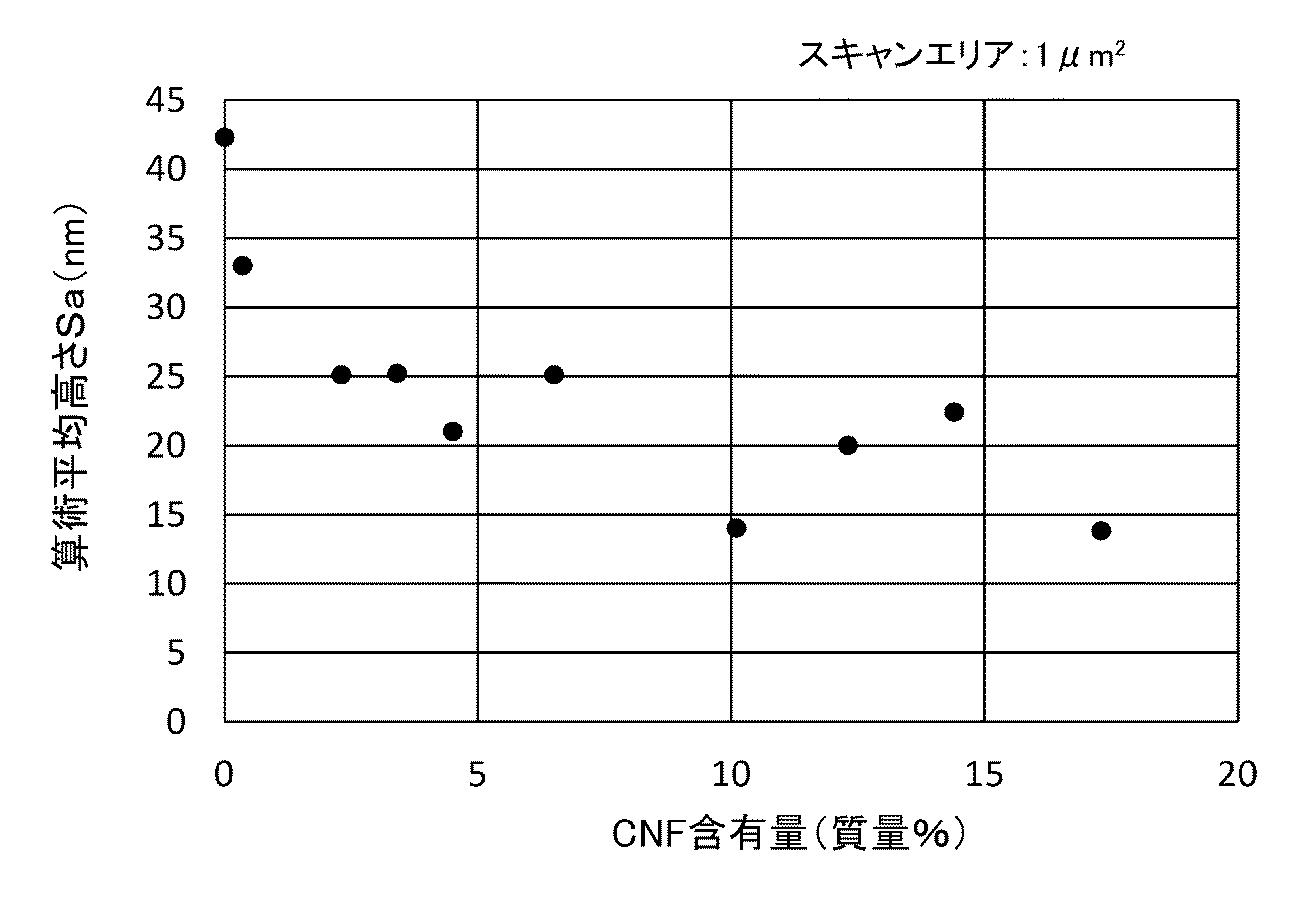

原子間力顕微鏡を用いてISO25178に準拠して測定した前記半

透膜の表面の算術平均高さ(Sa)が10nm以上37nm以下である

半透複合膜。

【請求項5】

請求項1~4のいずれか1項において、

セルロースナノファイバーは、繊維径の平均値が3nm以上200nm

以下である、半透複合膜。

【請求項6】

請求項1~5のいずれか1項において、

pH6~8、温度25℃、濃度3.2%のNaCl水溶液を操作圧力

5.5MPaで1時間供給したときの水透過流束が0.9m3/(m2・

day)以上で、NaCl阻止率が99%以上である、半透複合膜。

【請求項7】

セルロースナノファイバー、水およびアミン成分を含む混合液を得る

工程と、前記混合液を多孔性支持体に接触させた後、前記多孔性支持体

に付着した前記混合液中のアミン成分を架橋反応させることによって半

透複合膜を得る工程と、を含む、半透複合膜の製造方法。

【請求項8】

請求項1~6のいずれか1項の半透複合膜であって、前記半透膜側の面

同士、および逆側の面同士がそれぞれ向かい合うように重ねられた前記

半透複合膜と、

前記半透複合膜の前記半透膜側の面の間に設けられ、かつ0.15mm

以上0.9mm以下の厚みを有する原水側流路材と、前記半透複合膜の

前記半透膜とは逆側の面の間に設けられる透過側流路材と、前記透過側

流路材によって形成される透過側流路を流れる透過水を集水できる有孔

集水管と、を備える、半透複合膜エレメント。

【背景技術】【0002】

世界的な水不足と水の汚染に対応するため、半透膜の性質を利用した逆

浸透膜(RO膜)やナノろ過膜(NF膜)による分離膜技術・水処理技

が注目されている。その中でも1nm以下の孔径により塩分などのイオ

ン成分も除去できる芳香族ポリアミドを用いた逆浸透膜が、透水性や塩

除去性の高い分離膜として海水淡水化プラントにおいて広く普及してい

る(特許文献1)。

【0003】 一方、近年、天然セルロース繊維をナノサイズに解繊した

セルロースナノファイバーが注目されている。天然セルロース繊維は、木

材などのパルプを原料とするバイオマスであって、これを有効利用する

ことによって、環境負荷低減が期待される。このような環境負荷低減が

期待されるセルロースナノファイバーを用いた複合材料が提案されてい

る(特許文献2)。

【特許文献1】 特開2005-169332号公報

【特許文献2】 特開2011-208293号公報

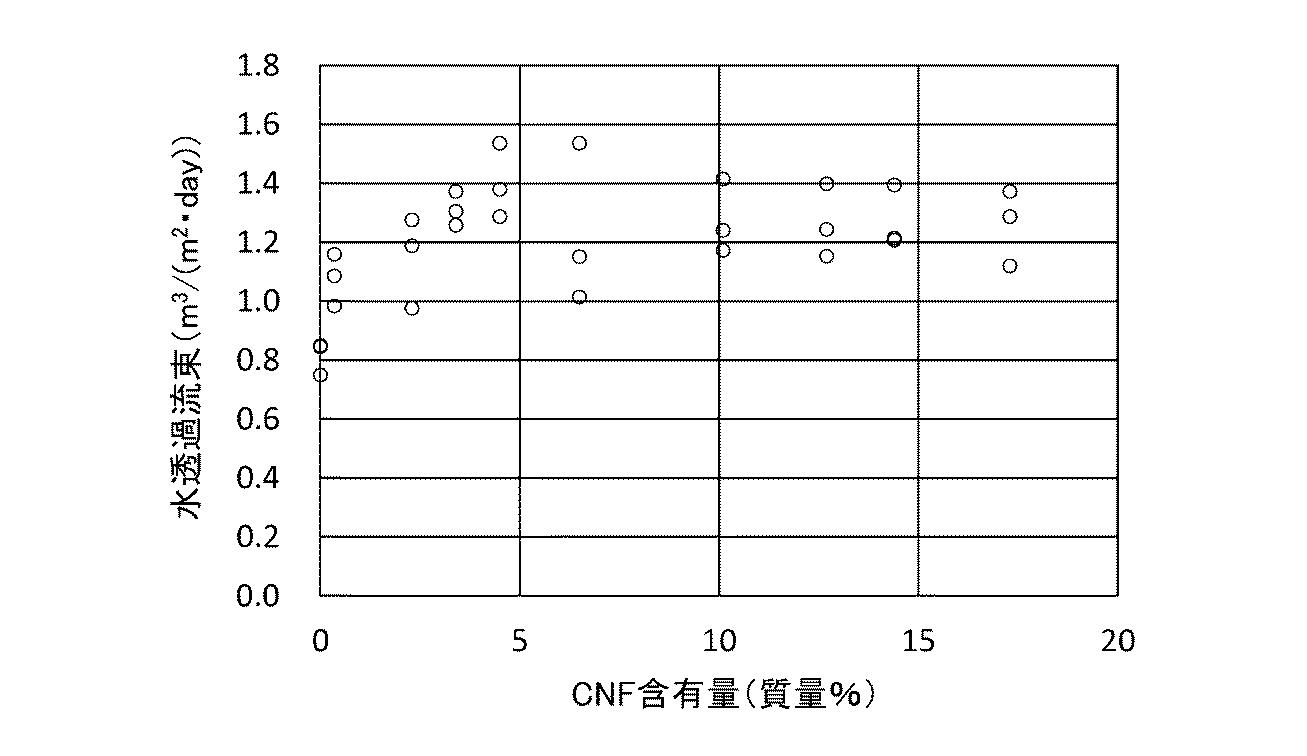

図2 水透過流束-セルロースナノファイバー含有量のグラフ

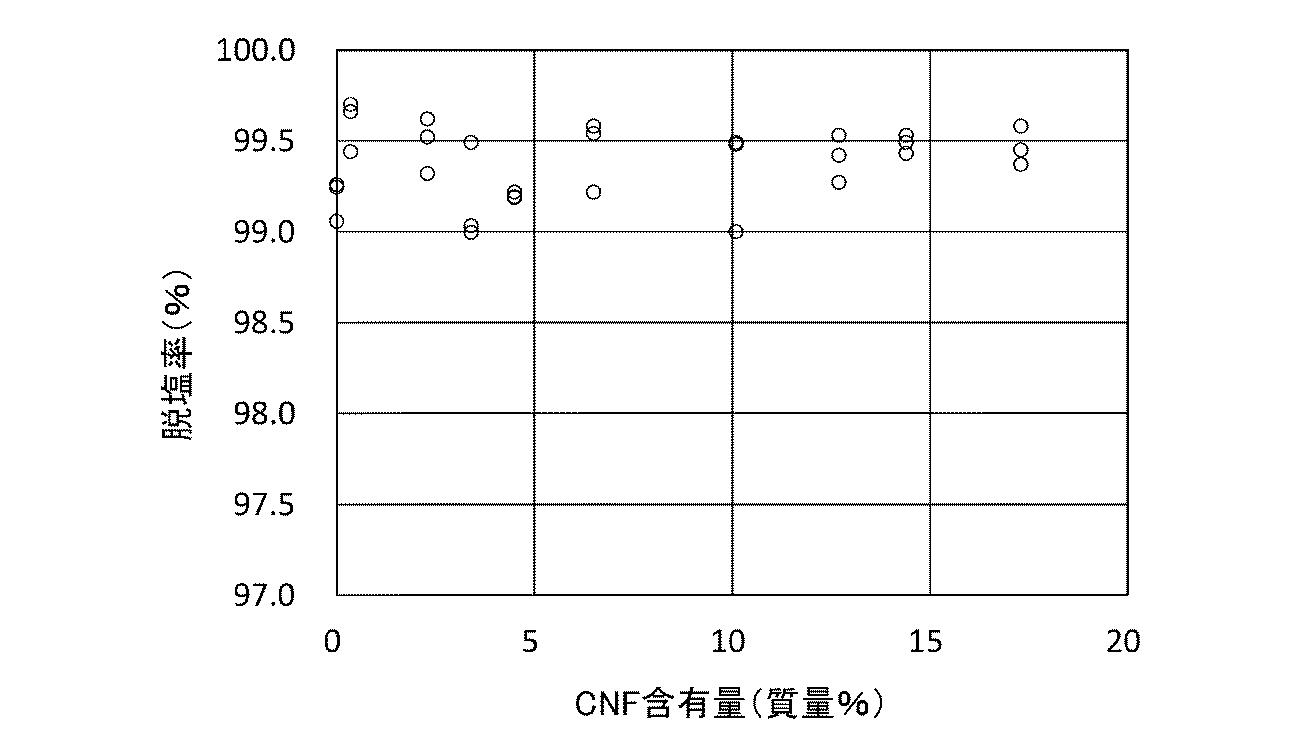

図3 脱塩率-セルロースナノファイバー含有量のグラフ

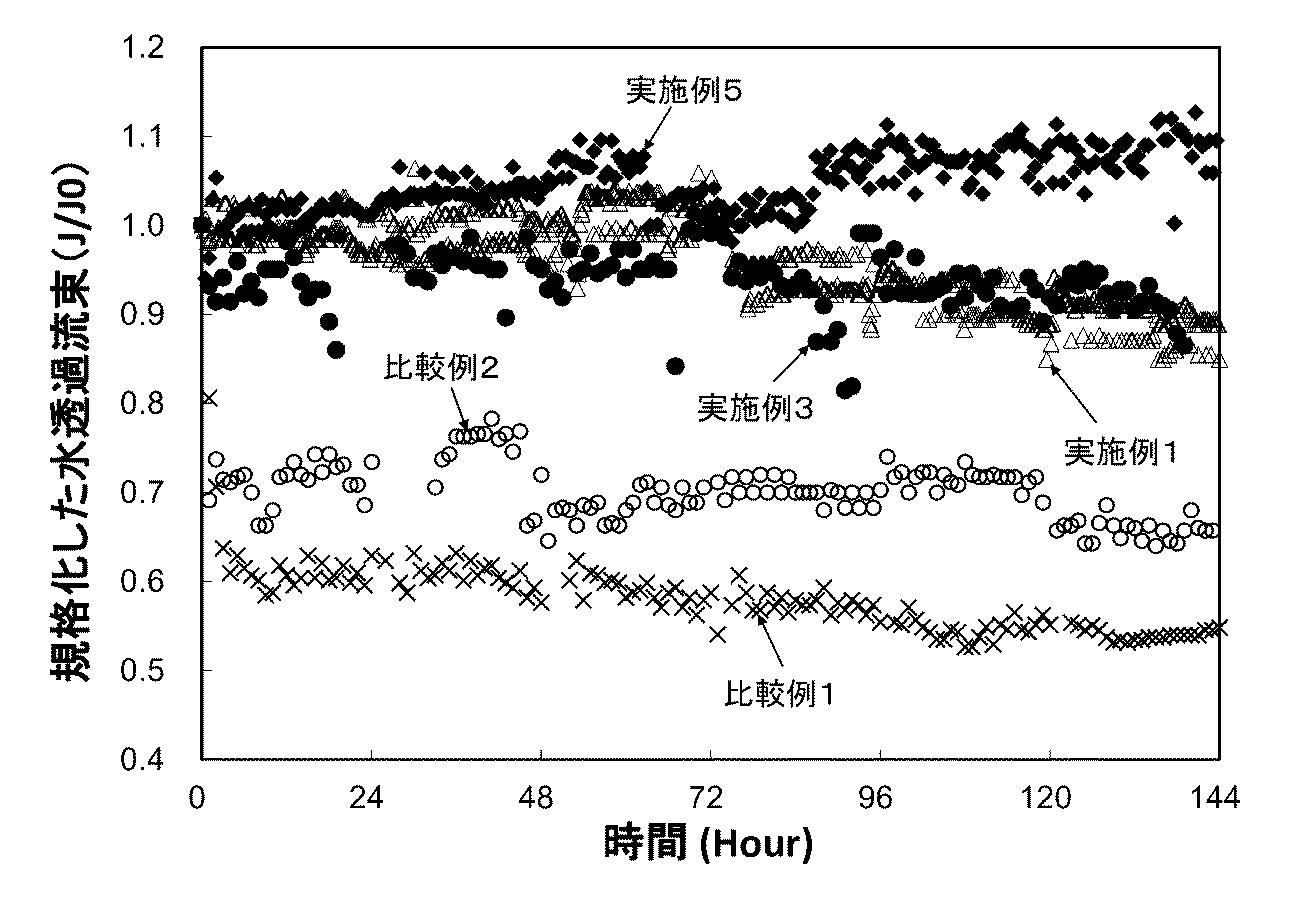

図4 濃度100ppmのウシ血清アルブミンを含む水溶液に140時

間接触したときの水透過流束の変化を示すグラフ

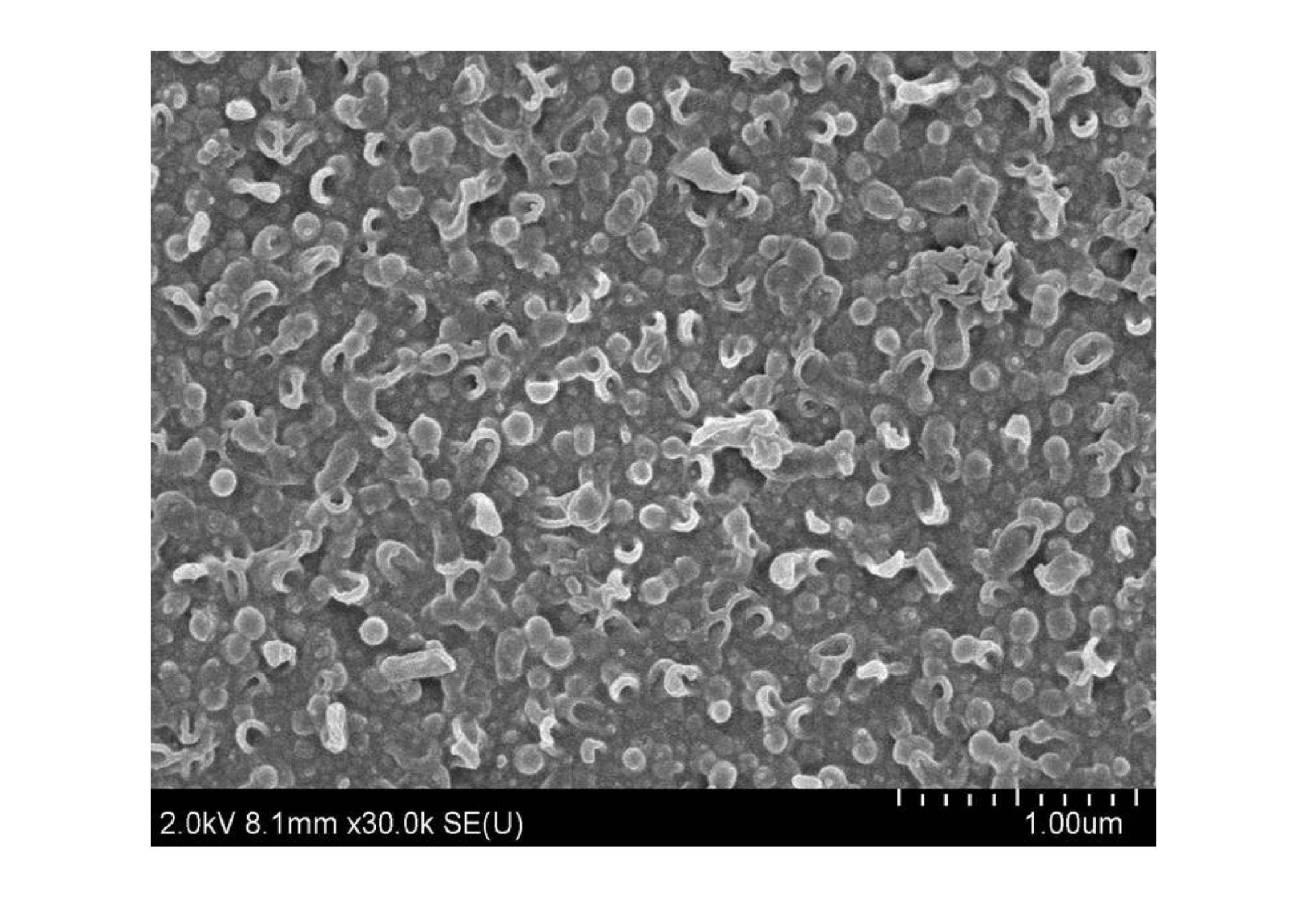

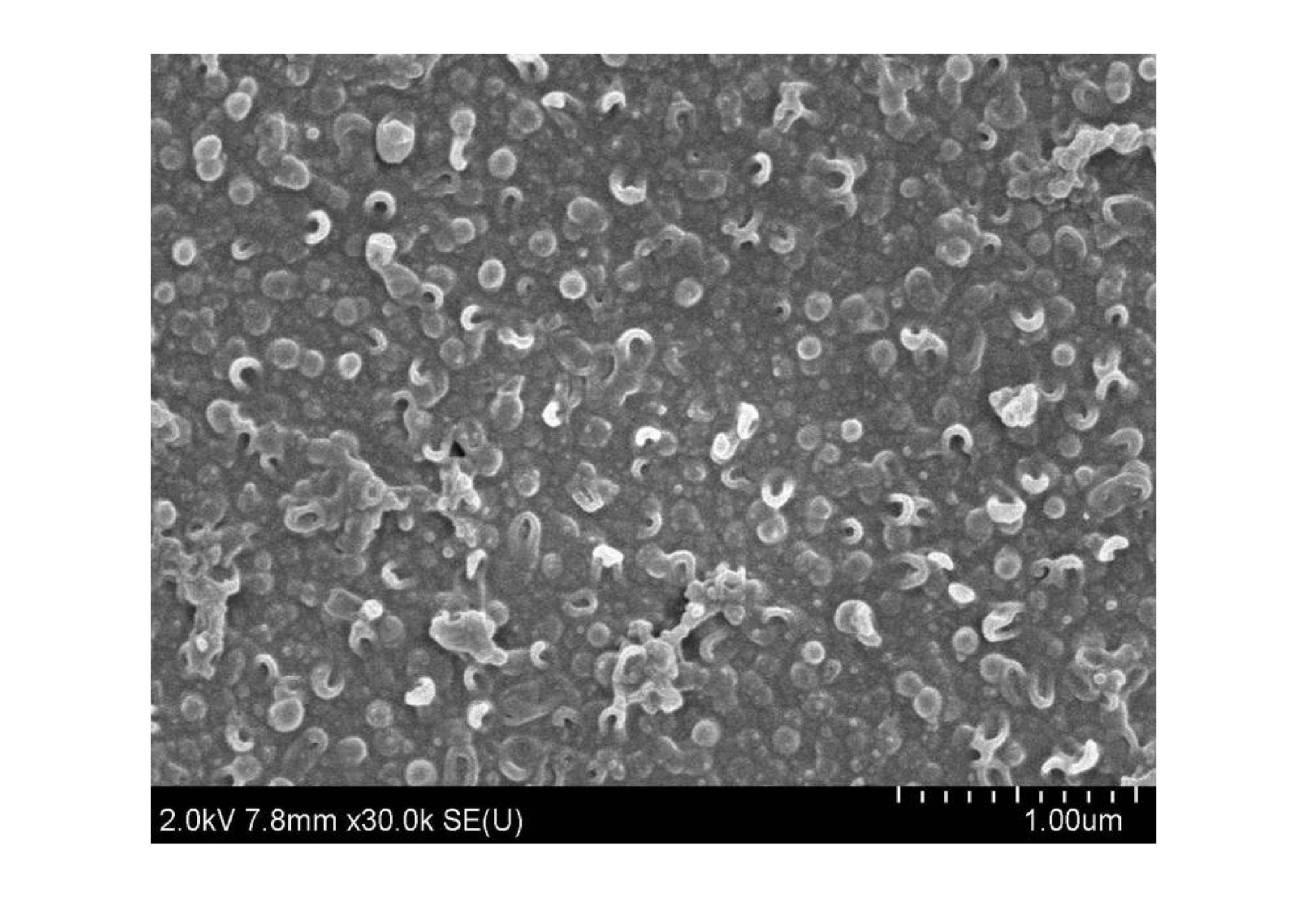

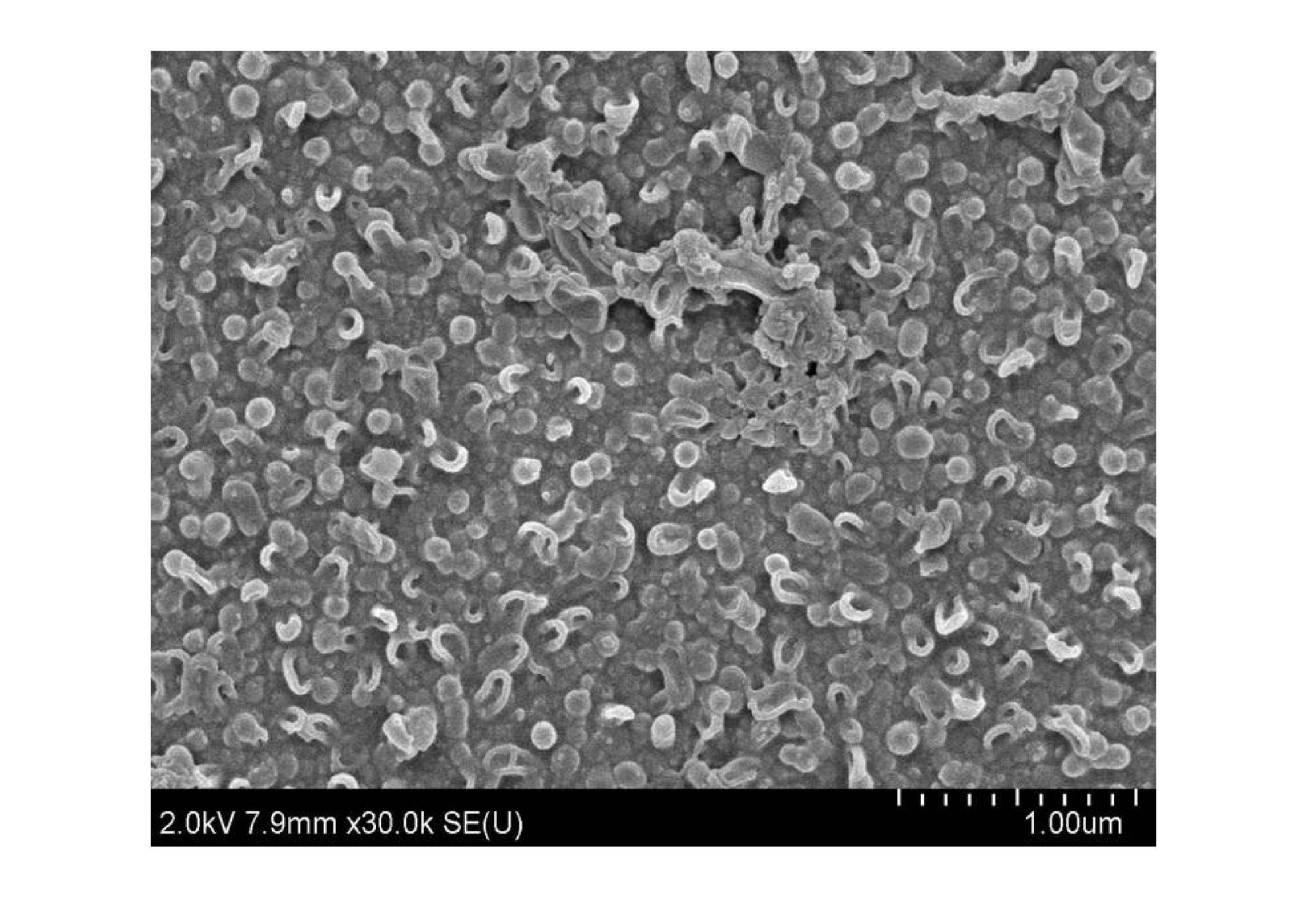

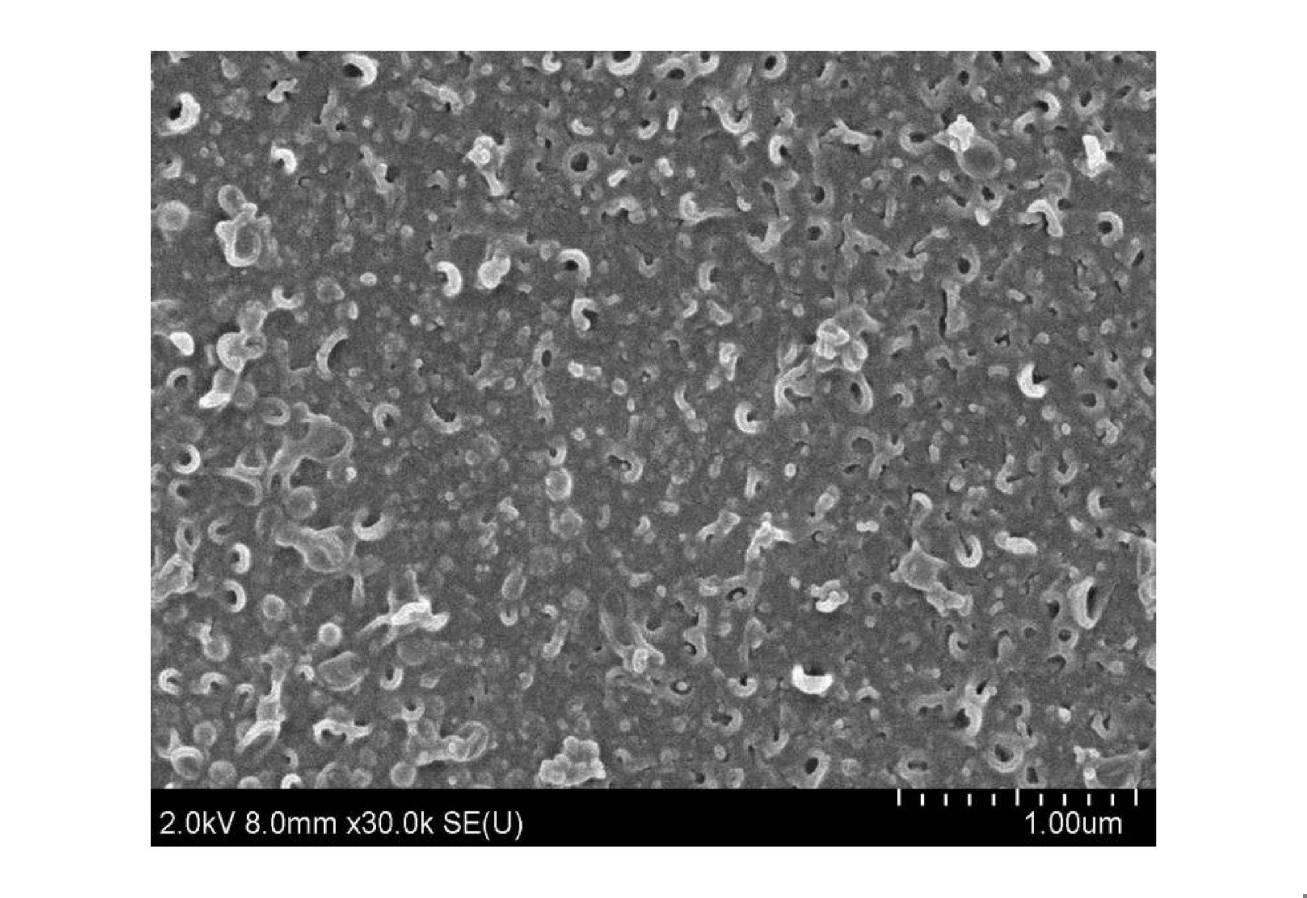

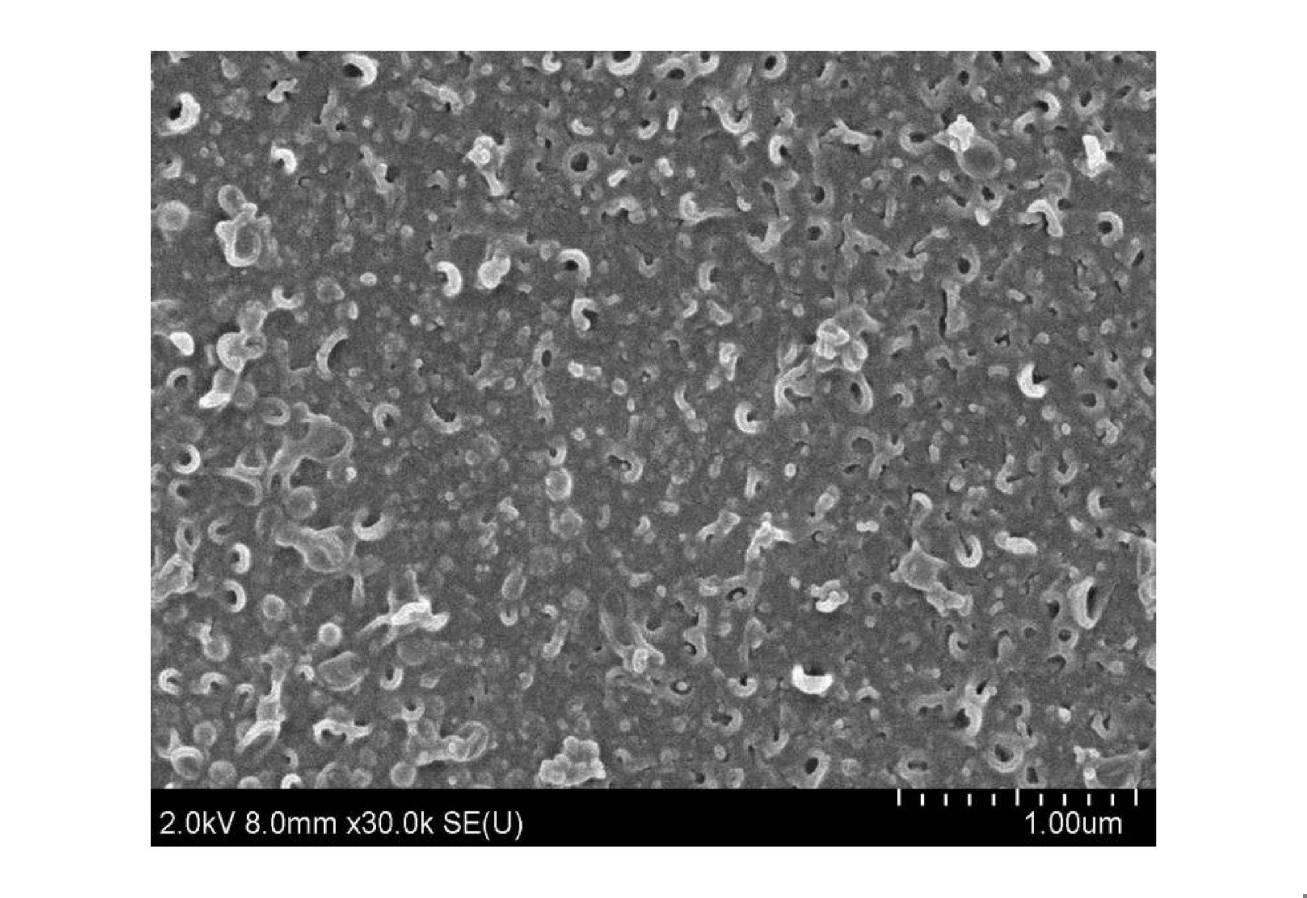

図5 比較例1の半透複合膜の表面の走査型電子顕微鏡による写真

図6 実施例2の半透複合膜の表面の走査型電子顕微鏡による写真

図7 実施例4の半透複合膜の表面の走査型電子顕微鏡による写真

図8 実施例6の半透複合膜の表面の走査型電子顕微鏡による写真

図9 実施例7の半透複合膜の表面の走査型電子顕微鏡による写真

図10 算術平均高さ(Sa)-セルロースナノファイバー含有量のグラフ

図11一実施形態に係る半透複合膜エレメントの一部を分解して示す斜視図

【発明を実施するための形態】

【0017】

以下、本発明の実施の形態について図面を参照しながら詳細に説明する。

【0018】

A.半透複合膜

本発明の一実施の形態に係る半透複合膜は、多孔性支持体上に、架橋ポ

リアミドとセルロースナノファイバーとを含む半透膜を設けた半透複合

膜であることを特徴とする。

【0019】

図1は、半透複合膜100を模式的に示す縦断面図である。

【0020】

半透複合膜100は、多孔性支持体102上に半透膜104が設けられ

る。多孔性支持体102は、少なくとも一方の面を半透膜104によっ

て覆われる。半透膜104は、架橋ポリアミド120(以下、架橋芳香

族ポリアミドの例について説明するが、これに限られるものではない)

とセルロースナノファイバー110とを含む。半透膜104の表面105

は、全体が架橋芳香族ポリアミド120によって覆われる。半透複合膜1

00は、セルロースナノファイバー110を含むことにより環境負荷を

低減することができる。

【0021】

半透膜104は、架橋芳香族ポリアミド120中に、セルロースナノフ

ァイバー110を含む。半透膜104は、架橋芳香族ポリアミド120

がマトリクスとなり、隣接する解繊されたセルロースナノファイバー1

10の間が架橋芳香族ポリアミド120で満たされている。なお、半透

膜104を走査型透過電子顕微鏡(Scanning Transmission

Electron Microscope(STEM))を用いて分析す

ることによりセルロースナノファイバー110の存在を検出することが

できる。

【0022】

本発明において、「セルロースナノファイバー」とは、天然セルロース繊

維及び/又は酸化セルロース繊維をナノサイズレベルまで解きほぐしたも

のであり、特に繊維径の平均値が3nm~200nmであることができ、

さらに3nm~150nmであることができ、特に3nm~100nmの

セルロースミクロフィブリル及び/又はセルロースミクロフィブリル束で

あることができる。すなわち、セルロースナノファイバー110は、シン

グルセルロースナノファイバー単体、またはシングルセルロースナノファ

イバーが複数本集まった束を含むことができる。ここで本明細書におい

て「~」で示す数値範囲は上限と下限を含む。

【0023】

セルロースナノファイバー110のアスペクト比(繊維長/繊維径)は、

平均値で、10~1000であることができ、さらに10~500であ

ることができ、特に100~350であることができる。

【0024】

半透膜104の厚みは、10nm以上200nm以下であることができ、

さらに10nm以上150nm以下であることができる。半透膜104の

厚さが10nm以上であれば膜厚より細い例えば繊維径が3nm程度のセ

ルロースナノファイバー110によって半透膜104を補強することが可

能となる。半透膜104の厚さが150nm以下であれば半透膜104を

逆浸透膜に用いた場合に実用的な水透過流束が得られると推測される。

【0025】

半透複合膜100は、セルロースナノファイバー110の補強効果によ

り耐圧性に優れるため、比較的高い操作圧力でも使用することができる。

操作圧力を高くできることは半透膜104を逆浸透膜として用いた場合

に水透過流束を高くすることに貢献する。また、セルロースナノファイ

バー110を含む半透膜104を用いることにより半透複合膜100の

耐ファウリング特性が芳香族ポリアミド単体の半透膜を用いた複合膜に

比べて向上することが推測される。後述するように耐ファウリング特性は

半透膜104の表面105の算術平均高さ(Sa)が小さくなることに

より向上すると考えられる。半透膜104の表面105の算術平均高さ

(Sa)はセルロースナノファイバー110を含むことで小さくなる。

そして算術平均高さ(Sa)が小さくなると例えば有機ファウラントが

半透膜104の表面105から剥がれやすくなり、ファウリングによっ

て低下した水透過流束が回復する。

【0026】

多孔性支持体102は、半透膜104に力学的強度を与えるために設け

られる。多孔性支持体102は、実質的には分離性能を有さなくてもよい。

【0027】

多孔性支持体102としては、公知の半透複合膜の多孔性支持体を適用

することができる。例えば、特許第5120006号公報に記載されて

いる多孔性支持体を採用することができる。

【0028】

多孔性支持体102の厚さは、10μm~200μmであることができ、

さらに30μm~100μmが好ましい。多孔性支持体102は、対称構

造でも非対称構造でもよいが、薄膜の支持機能と通液性を両立させる上

で、非対称構造であることができる。

【0029】

多孔性支持体102は、表面から裏面にわたって微細な孔を有する。多

孔性支持体102における半透膜104が形成される側面の平均孔径は、

以上100nm以下であることができ、当該側面の大部分が直径数十n

m以下であることができる。多孔性支持体102は織布、不織布等によ

る裏打ちにて補強されていてもよい。

【0030】

半透膜104におけるセルロースナノファイバー110の含有量は、0.

2質量%以上18質量%以下であることが好ましく、0.3質量%以上1

8質量%以下であることがより好ましく、さらに0.35質量%以上18

質量%以下であることが好ましい。セルロースナノファイバー110の

含有量が0.2質量%以上であれば芳香族ポリアミド単体の半透膜に比

べ高い透水性が得られる。セルロースナノファイバー110の含有量が

0.2質量%以上であれば半透膜104の算術平均高さ(Sa)が小さ

くなるため芳香族ポリアミド単体の半透膜に比べ耐有機ファウリング特

性が向上すると推測できる。本発明者の実験によればセルロースナノフ

ァイバー110の含有量が18質量%以下であれば、セルロースナノフ

ァイバーの水分散液を塗布し易く半透複合膜100の製造が容易である。

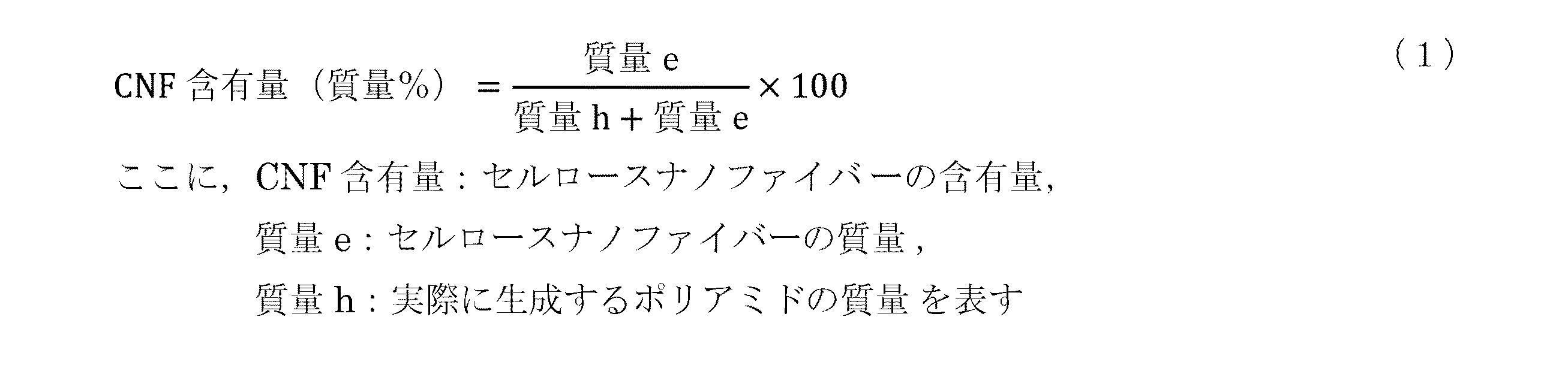

半透膜104におけるセルロースナノファイバー110の含有量は、界

面重合の反応式から求められる。

【0031】

セルロースナノファイバー110の含有量の求め方についてm-フェニレ

ンジアミンとトリメシン酸クロライドとの架橋反応を例に説明する。界面

重合による架橋反応で生成するポリアミドは、m-フェニレンジアミンの

2つの-NH2基及びトリメシン酸クロライドの3つの-COCl基が

完全に反応しているのではなく部分的には残っているが、まず下記反応式

(1)のように3モルのm-フェニレンジアミン(324.4g)と2

モルのトリメシン酸クロライド(530.9g)が重合し、ポリアミド

(636.7g)が生成するものと仮定した。

【0032】

【化1】![]()

【0033】

半透膜104におけるセルロースナノファイバー110の含有量(CN

F含有量(質量%))は、下記式(1)により算出することができる。上

記反応式(1)と、m-フェニレンジアミンとセルロースナノファイバー

を含む水溶液の組成により、生成されるポリアミドの質量を求め、次に

m-フェニレンジアミンとトリメシン酸クロライドとの界面重合の際の

未反応m-フェニレンジアミンの量を求め、実際に生成するポリアミド

の質量(Ma)を算出することができる。この未反応のm-フェニレン

ジアミンの質量は後述する実験により測定し生成されるポリアミドの質

量推定を行い、セルロースナノファイバーの含有量(質量%)を決める

ことができる。m-フェニンジアミンとトリメシン酸クロライドとの組

み合わせ以外についてもそれぞれの反応式に適用して同様に質量推定等

を行うことでCNF含有量を決定

できる。

【0034】

【数1】

【0035】

半透複合膜100は、架橋芳香族ポリアミド120中にセルロースナノ

ファイバー110を含むことにより脱塩率に優れると共に水透過流束に

優れ、さらに耐有機ファウリング特性に優れることができる。半透複合

膜100は、pH6~8、温度25℃、濃度3.2%のNaCl水溶液

を操作圧力5.5MPaで1時間供給したときの水透過流束が0.9m3

/(m2・day)以上で、NaCl阻止率が99%以上であることが

できる。【0036】

半透複合膜100の水透過流束は、次のように測定した。すなわち、

φ25mm(有効面積3.46cm2)の半透複合膜のテストセルを膜テ

スト装置に装着し、純水を操作圧力5.5Mpa、流量300mL/m

inで3時間供給し、水透過流束を安定させた。クロスフローろ過方式

により、温度25℃、3.2質量%の塩化ナトリウム水溶液を操作圧力

5.5MPa、流量300mL/minで供給し水透過流束を測定した。

【0037】

耐有機ファウリング特性は、市販の膜テスト装置を用いて測定すること

ができる。膜テスト装置としては、メンブレン・ソルティック社の卓上

平膜テストユニットFTU-1等を用いることができる。φ25mm(

有効面積3.46cm2)の半透複合膜のテストセルを膜テスト装置に

装着し、クロスフローろ過方式により、温度23℃、10mmolの塩

化ナトリウム水溶液を操作圧力0.7MPa、流量500mL/minで、

半透複合膜に3日間以上供給する。通常、半透複合膜の水透過流束は水

溶液を供給すると低下し、3日を超えると水透過流束が安定する。そし

て、この水透過流束が安定したとき、具体的には水透過流束の変化率が±

5%以内で6時間にわたって維持されるまで供給したときの水透過流束

を初期水透過流束とする。サンプルによって水透過流束が安定するまで

の時間に差があるからである。クロスフローろ過方式は、水溶液を半透

膜の表面に対し平行に流しながらろ過する方式である。

【0038】

半透複合膜100は、耐有機ファウリング特性に優れる。半透複合膜

100は、濃度100ppmのウシ血清アルブミンを含む水溶液に14

0時間接触後の水透過流束の低下率が20%未満であることができる。

半透複合膜100は水透過流束が回復することで、ファウリングによる

水透過流束の低下を抑制する。このように耐有機ファウリング特性を向

上するためには、半透膜104の表面の凹凸を減らし膜表面の平滑性を

向上することにより達成できると推測される。これにより、半透膜10

4への汚れの付着が抑制され、また時間経過とともに剥がれ易くなり、

半透膜104がファウリングによって低下した水透過流束を回復させる

ことができる。水透過流束を測定しながら半透膜104の状態を蛍光色

素処理したファウラントを使用し顕微鏡観察することでファウラントが

剥がれる様子を観測できる。また、半透膜104におけるセルロースナ

ノファイバー110の含有量が0.2質量%以上であれば、セルロース

ナノファイバー110を含まない芳香族ポリアミド単体の膜に比べ膜性

能を低下させることなく優れた耐有機ファウリング特性が得られる。

【0039】

耐有機ファウリング特性は、初期水透過流束を求め、初期水透過流束の

測定に用いた塩化ナトリウム水溶液に100ppmのウシ血清アルブミ

ン(BSA)を投入したpH7.5の被処理水を、温度23℃、操作圧

力0.7MPa、流量500mL/minで、少なくとも140時間供

給することで評価できる。この間の半透複合膜100の水透過流束の低

下率は、初期水透過流束の20%未満であることができる。

【0040】

半透複合膜100は、半透膜104の表面105の算術平均高さ(Sa)

が10nm以上50nm以下であることができ、さらに10nm以上41

nm以下であることができる。表面105は多孔性支持体102とは反対

側の半透膜104の面である。特に、同測定法による半透膜104の表

面105の算術平均高さ(Sa)が10nm以上37nm以下であるこ

とができ、さらに10nm以上26nm以下であることができる。半透膜

104の表面105の算術平均高さ(Sa)が小さくなると、例えば有

機ファウラントが膜表面から剥がれやすくなり、ファウリングによって

低下した水透過流束が回復する。半透膜104の表面105の算術平均高

さ(Sa)が50nm以下、さらに41nm以下、特に37nm以下で

あると、耐有機ファウリング特性に優れる。半透膜104の算術平均高

さ(Sa)が10nm以上であれば、所定量以上のセルロースナノファ

イバー110を配合することで製造可能である。半透膜104の算術平

均高さ(Sa)は、セルロースナノファイバー110を含むことで耐フ

ァウリング特性に影響を与える程度に平滑になる。

【0041】

算術平均高さ(Sa)は、原子間力顕微鏡(Atomic Force

Microscope:AFM)を用いて測定することができる。算術

平均高さ(Sa)は、国際規格(ISO25178)の三次元表面性状

パラメータ(表面粗さパラメータ)の1種であり、粗さ(二次元)パラ

メータである算術平均粗さRaを三次元に拡張したパラメータである。

算術平均粗さRaは、JIS B0601-2013に準拠する。

【0042】

半透複合膜100によって分離する溶液の種類としては、例えば、高濃

度かん水、海水、濃縮海水などがある。

【0043】

半透複合膜は、例えば、スパイラル、チューブラー、プレート・アンド・

フレームのエレメントに組み込んで、また中空糸は束ねた上でエレメント

に組み込んで使用することができる。

【0044】

半透複合膜100についての、ファウリングによって低下した水透過

流束の回復については後述する。

【0045】

B.原料

まず、半透複合膜の製造方法に用いる各原料について説明する。

【0046】

B-1.セルロースナノファイバー

セルロースナノファイバーは、天然セルロース繊維及び/又は酸化セル

ロース繊維をナノサイズレベルまで解きほぐしたものであり、特に繊維

径の平均値が3nm~200nmであることができ、さらに3nm~1

50nmであることができ、特に3nm~100nmのセルロースミクロ

フィブリル及び/又はセルロースミクロフィブリル束であることができ

る。すなわち、セルロースナノファイバーは、シングルセルロースナノフ

ァイバー単体、またはシングルセルロースナノファイバーが複数本集ま

った束を含むことができる。

【0047】

セルロースナノファイバーのアスペクト比(繊維長/繊維径)は、平均

値で、10~1000であることができ、さらに10~500であるこ

とができ、特に100~350であることができる。

【0048】

セルロースナノファイバーは、セルロースナノファイバー水分散液とし

て提供される。水分散液は、酸化セルロース繊維を含んでもよい。セル

ロースナノファイバーは木材などのパルプを原料とするバイオマスであ

るため、セルロースナノファイバーを有効利用する

ことによって環境負荷低減が期待される。

【0049】

B-2.セルロースナノファイバー水分散液の製造方法

セルロースナノファイバーを含む水分散液は、例えば天然セルロース繊

維を酸化して酸化セルロース繊維を得る酸化工程と、酸化セルロース繊

維を微細化処理する微細化工程とを含む製造方法によって得ることがで

きる。酸化セルロース繊維を含む水分散液は、例えば天然セルロース繊

維を酸化して酸化セルロース繊維を得る酸化工程により製造することが

できる。

【0050】

まず、酸化工程は、原料となる天然セルロース繊維に対して水を加え、ミ

キサー等で処理して、水中に天然セルロース繊維を分散させたスラリー

を調製する。ここで、天然セルロース繊維としては、例えば、木材パル

プ、綿系パルプ、バクテリアセルロース等が含まれる。より詳細には、木

材パルプとしては、例えば針葉樹系パルプ、広葉樹系パルプ等を挙げる

ことができ、綿系パルプとしては、コットンリンター、コットンリント

などを挙げることができ、非木材系パルプとしては、麦わらパルプ、バ

ガスパルプ等を挙げることができる。天然セルロース繊維は、これらの

少なくとも1種以上を用いることができる。

【0051】

天然セルロース繊維は、セルロースミクロフィブリル束とその間を埋め

ているリグニン及びヘミセルロースから構成された構造を有する。すな

わち、セルロースミクロフィブリル及び/又はセルロースミクロフィブリ

ル束の周囲をヘミセルロースが覆い、さらにこれをリグニンが覆った構

造を有していると推測される。リグニンによってセルロースミクロフィ

ブリル及び/又はセルロースミクロフィブリル束間は、強固に接着して

おり、植物繊維を形成している。そのため、植物繊維中のリグニンはあ

らかじめ除去されていることが、植物繊維中のセルロース繊維の凝集を

防ぐことができるという点で好ましい。具体的には、植物繊維含有材料

中のリグニン含有量は、通常40質量%程度以下、好ましくは10質量%

程度以下である。また、リグニンの除去率の下限は、特に限定されるも

のではなく、0質量%に近いほど好ましい。なお、リグニン含有量の測

定は、Klason法により測定することができる。

【0052】

セルロースミクロフィブリルとしては、繊維径3~4nm程のセルロー

スミクロフィブリルが最小単位として存在し、これをシングルセルロー

スナノファイバーと呼ぶことができる。

【0053】

次に、酸化工程として、水中においてN-オキシル化合物を酸化触媒と

して天然セルロース繊維を酸化処理して酸化セルロース繊維を得る。セ

ルロースの酸化触媒として使用可能なN-オキシル化合物としては、例

えば、2,2,6,6-テトラメチル-1-ピペリジン-N-オキシル

(以下、TEMPOとも表記する)、4-アセトアミド-TEMPO、4

-カルボキシ-TEMPO、4-フォスフォノオキシ-TEMPO等を

用いることができる。

この項つづく

7️⃣特開2024-172394 被処理水の処理方法 DOWAテクノロジー株式会

社 (審査請求前)

【0125】[比較例1]

銀粉製造時に生じる硝酸廃液をDOW社製ナノフィルター(NF)でろ

過して(HMTを分離)、得られたろ液を逆浸透膜(RO)膜で処理する

ことで、ろ液から水分を分離して、得られた濃縮水を被処理水とした。

被処理水の組成は以下の表1の通りである。被処理水中の重金属の含有

量は100ppm以下だった。ECは電気伝導率を表す。25℃の水中

における硝酸(酸A)のpKaは-1.8であり、ギ酸(酸B)のpK

aは3.75である。なお、被処理水のpHは8~9の範囲である。

【0054】

酸化工程後、例えば水洗とろ過を繰り返す精製工程を実施し、未反応の

酸化剤や各種副生成物等の、スラリー中に含まれる酸化セルロース繊維

以外の不純物を除去することができる。酸化セルロース繊維を含む溶媒

は、例えば水に含浸させた状態であり、この段階では酸化セルロース繊

維はセルロースナノファイバーの単位まで解繊されていない。溶媒は、

水を用いることができるが、例えば、水以外にも目的に応じて水に可溶

な有機溶媒(アルコール類、エーテル類、ケトン類等)を使用すること

ができる。

【0054】

酸化工程後、例えば水洗とろ過を繰り返す精製工程を実施し、未反応

の酸化剤や各種副生成物等の、スラリー中に含まれる酸化セルロース繊

維以外の不純物を除去することができる。酸化セルロース繊維を含む溶

媒は、例えば水に含浸させた状態であり、この段階では酸化セルロース

繊維はセルロースナノファイバーの単位まで解繊されていない。溶媒は、

水を用いることができるが、例えば、水以外にも目的に応じて水に可溶

な有機溶媒(アルコール類、エーテル類、ケトン類等)を使用すること

ができる。

この項つづく

🪄ボリューミこの上なし。逆浸透膜は導入で東レとは琵琶湖浄化で同

志だったがいままたできそうだね。海水浄化(有害物除去)及び有価物

回収並びに処理水の電解水素・水素窒化・炭化水素化合物合成製造、光

触媒開発と枚挙に暇がない(苦)。が、この『革命最前線』の手応えは

充分だ。(笑)

【生涯と名曲:プッチーニ】

● 今日の言葉:

春が来ても、鳥たちは姿を消し鳴き声も聞こえない。

春だというのに自然は沈黙している。

レイチェル・カーソン 『沈黙の春』

![]()

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます