彦根藩の当主である井伊直孝公をお寺の門前で手招き雷雨から救った

と伝えられる招き猫と井伊軍団のシンボルとも言える赤備え(戦国時

代の井伊軍団編成の一種、あらゆる武具を朱りにした部隊編成のこと)

と兜(かぶと)を合体させて生まれたキャラクタ-。

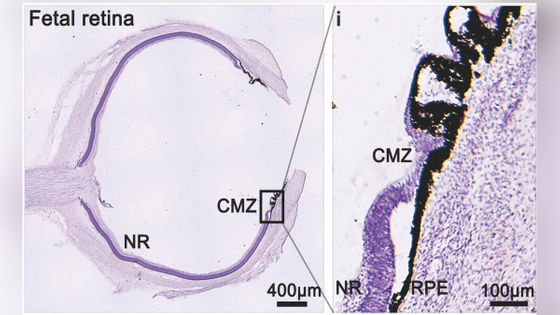

✳️「視力回復」に役立つ目の細胞

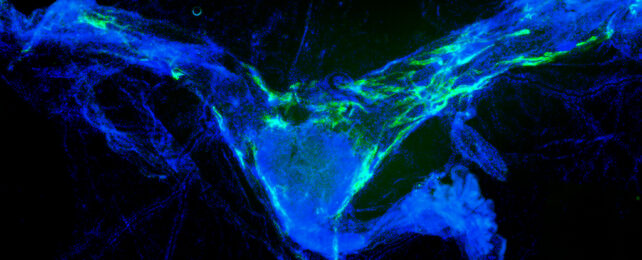

Boosted lymphatic vessels, showing the vessels in green

and the meninges tissue in blue.

✳️ 脳老廃物除去でマウスの記憶力劇的改善

✳️ 光触媒・水電解・産総研:最新特許事例

1️⃣特開2024-10721 光触媒およびその製造方法、ならびに光触媒を

用いた酸素製造方法および水素製造方法(審査中)産総研

【要約】光触媒は、BiVO4を含有する担体と、担体に担持され、

ヘキサゴナル相を備えるWO3を有する。光触媒の製造方法は、ビス

マス塩とバナジウム塩を液体中で撹拌して溶液または懸濁液を得る混

合工程と、溶液または懸濁液にタングステン塩を添加し、さらに撹拌

して、BiVO4を含有する担体と、担体に担持されたWO3とを有

する光触媒の分散液を得る分散工程を有する。酸性下でも光触媒活性

が発揮できる光触媒を提供。(掲載済み)

2️⃣特開2023-54701 円筒型光触媒セル(産総研)日鉄ケミカル&マ

テリアル株式会社他(審査中)

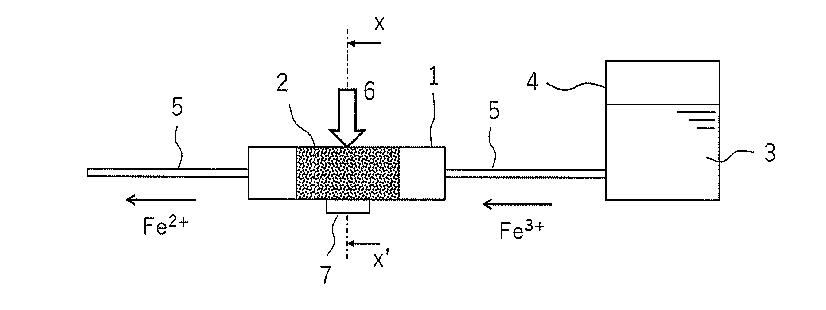

【要約】下図1のごとく、内径Dが0.8cm以上である光透過性を

有する円筒型の容器に複数のガラス粒子により形成された多孔性のガ

ラス粒子担体及び光触媒が収容され、前記円筒型容器の側面から該円

筒型容器の直径方向に光を照射したときに、照射光量に対する透過光

量の比(透過光量/照射光量)が0.05%以上10%以下であるこ

とを特徴とする円筒型光触媒セルである。例えばBiVO4を人工光

合成用等の光触媒として使用する場合において、その取り扱い性を改

善することができると共に、高い光触媒活性を達成して光の変換効率

を高めることが可能な円筒型光触媒セルを提供。

【符号の説明】1:円筒型容器、2:光触媒複合体、3:光触媒反応

液、4:タンク、5:チューブ、6:光(照射光)、7:受光部、8a:

被照射面、8b:光照射の出口面。

【発明の効果】 本発明の円筒型光触媒セルを利用することで、例え

ば、人工光合成用等の光触媒を使用する場合において、その取り扱い

性を改善することができると共に、高い光触媒活性を達成することが

できる。そのため、太陽エネルギーによる光の変換効率を高めながら、

光触媒反応を行うことが可能になる。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 内径Dが0.8cm以上である光透過性を有する円筒型

の容器に複数のガラス粒子により形成された多孔性のガラス粒子担体

及び光触媒が収容され、前記円筒型容器の側面から該円筒型容器の直

径方向に光を照射したときに、照射光量に対する透過光量の比(透過

光量/照射光量)が0.05%以上10%以下であることを特徴とす

る、円筒型光触媒セル。

【請求項2】 前記円筒型容器の内径D(cm)と、 前記円筒型容器

に収容される、前記円筒型容器の長さ1cm当たりの前記多孔性のガ

ラス粒子担体及び光触媒の総質量M(g)との比(D/M)が、0.23

以上1.32以下である、請求項1に記載の円筒型光触媒セル。

【請求項3】 前記ガラス粒子担体は、ガラス粒子同士が互いに焼結

して一体化されたガラス粒子焼結体である、請求項1又は2に記載の

円筒型光触媒セル。

【請求項4】前記ガラス粒子担体は、複数のガラス粒子が前記円筒型

容器内に収容されてガラス粒子同士が互いに隣接してなるガラス粒子

集合体である、請求項1又は2に記載の円筒型光触媒セル。

【請求項5】前記光触媒が前記ガラス粒子担体の表面に担持されてな

る、請求項1又は2に記載の円筒型光触媒セル。

【請求項6】前記ガラス粒子担体を形成するガラス粒子は、平均粒径

が0.1~2mmである、請求項1~5のいずれか一項に記載の円筒

型光触媒セル。

【請求項7】 前記光触媒は、バナジン酸ビスマス半導体である、請

求項1~6のいずれか一項に記載の円筒型光触媒セル。

【請求項8】 前記光が太陽光である、請求項1~7のいずれか一項

に記載の円筒型光触媒セル。(以下略)

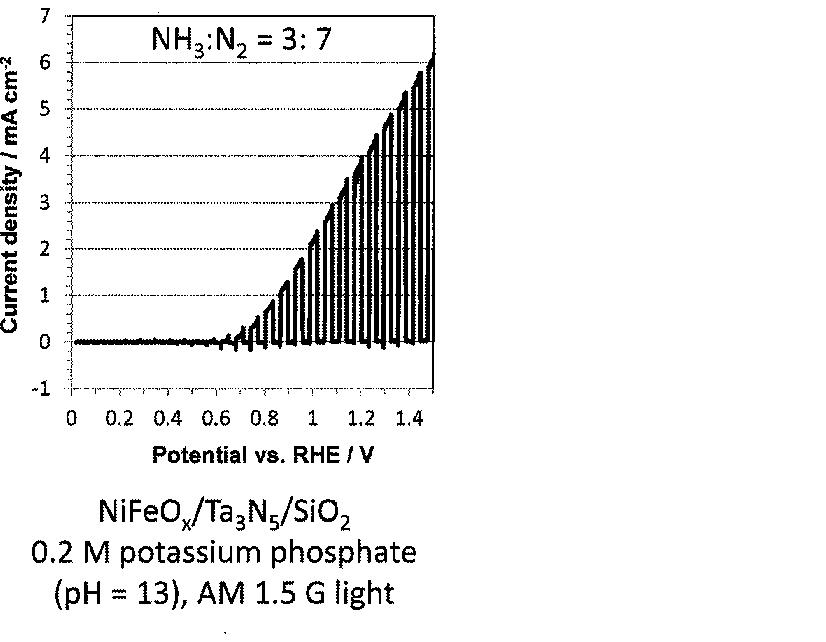

3️⃣特開2023-15303 酸素生成用透明電極、その製造方法、それを備

えたタンデム型水分解反応電極、及びそれを用いた酸素発生装置 三

菱ケミカル株式会社 他(有効)

【要約】下図4のごとく、水分解反応において酸素発生側電極として

使用されるTa3N5を含む酸素生成用透明電極であって、600n

m~900nmの光の透過率が80%以上、かつAM1.5G照射下、

1.23VRHEでの光電流密度が3mA/cm2以上である、酸素

生成用透明電極。透明度が高く、かつ従来のTa3N5電極よりも電

極性能が改善された、酸素生成用透明電極を提供する。

図4.実施例1で測定した、アンモニアガスと窒素ガスからなる混合ガ

ス(NH3:N2=3:7)で窒化して得た集積体の透明光電極のボ

ルタモグラム

【発明の効果】 本発明によれば、透明度が高く、かつ従来のTa3N5

電極よりも電極性能が改善された、酸素生成用透明電極を得ることが

できる。本発明により提供される酸素生成用透明電極は電極性能が非

常に高い上、透明度が高いことから、水素生成用電極との間でタンデ

ム型水分解反応電極を形成することができる。このような形態により、

両電極を平面状に並べて配置する必要がないことから、入射する太陽

光等の光に対し、平面状に配置した場合と比較して約2倍の効率で水

分解が可能となり、これを用いた装置を得ることもできる。また本発

明の別の効果としては、透明基板上に透明な窒化タンタルの層を設け

た半導体装置用の基板を得ることもできる。また、本発明のさらなる

効果としては、Ti窒化物を用いた酸素生成用電極において、より効

率的に太陽光を利用できる酸素生成用透明電極を得ることもできる。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 水分解反応において酸素発生側電極として使用されるT

a3N5を含む酸素生成用透明電極であって、波長600nm~900

nmの光の透過率が80%以上、かつAM1.5G照射下、1.23

VRHEでの光電流密度が3mA/cm2以上である、酸素生成用透明

電極。

【請求項2】 請求項1に記載の酸素生成用透明電極と、波長600

nmよりも長波長側に吸収ピークを有する水素生成用電極を組み合わ

せた、タンデム型水分解反応電極。

【請求項3】 請求項1に記載の酸素生成用透明電極並びに/又は請

求項2に記載されたタンデム型水分解反応電極を備える、水分解装置。

【請求項4】 化合物の合成方法であって、 請求項3に記載の水分解

装置により水を分解して得られた水素及び/又は酸素を反応させるス

テップ、を含む、合成方法。

【請求項5】 前記化合物が、低級オレフィン、アンモニア又はアル

コールである、請求項4に記載の合成方法。

【請求項6】 請求項3に記載の水分解装置、及び触媒を備えた反応

器、を有する合成装置であって、 前記水分解装置から得られる水素

と、他の原料と、を前記反応器に導入し、反応器内で反応させる、合

成装置。(以下省略)

4️⃣特開2023-5244 形態が制御された粒子、該粒子からなる構造膜、

およびそれらの製造方法、ならびに該構造膜を用いたセンサ 産総研

(有効)

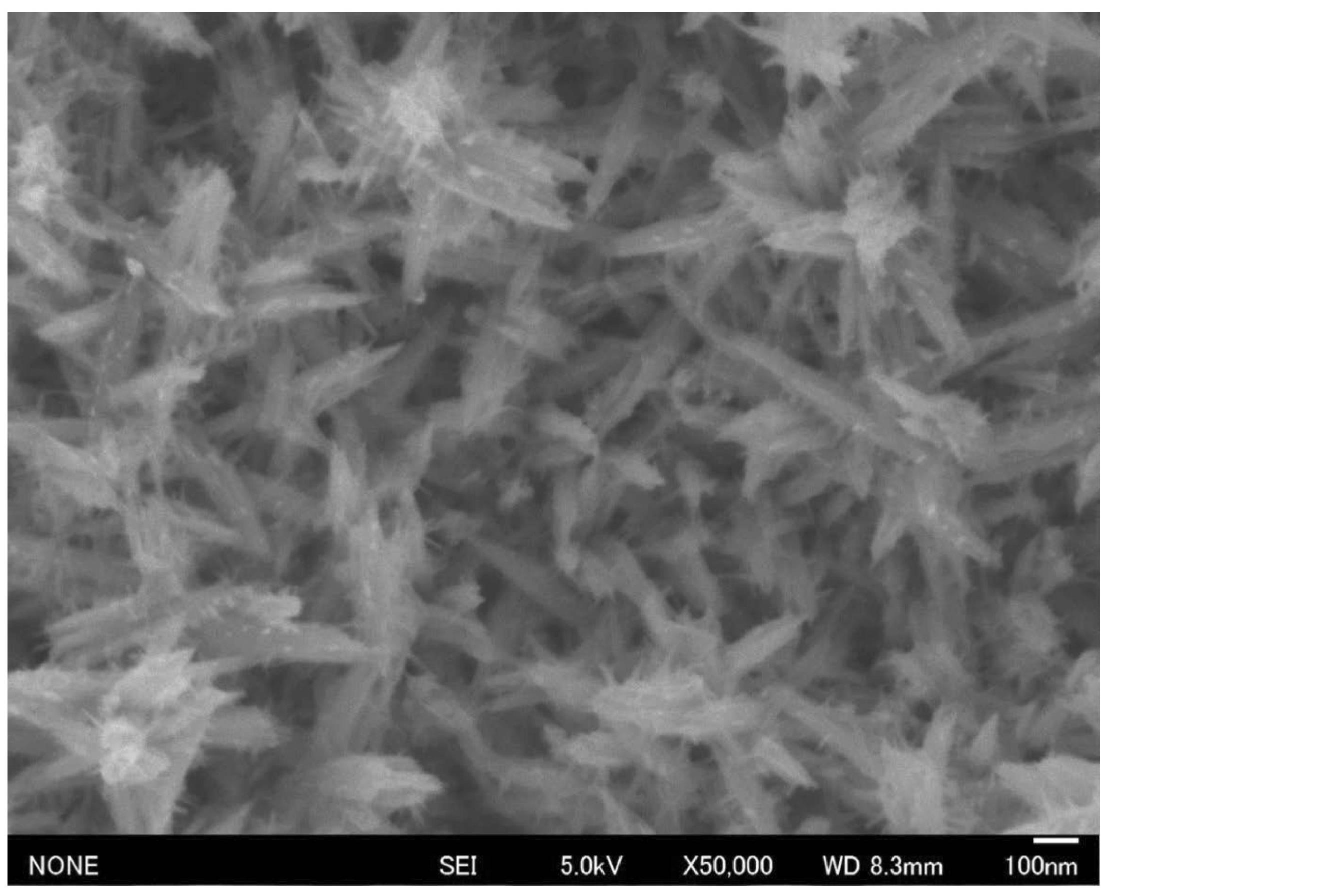

【要約】下図7のごとく、酸化タングステン、酸化タングステン水和

物、または、タングステン含有物質を含み、針状の形態を有すること

を特徴とする粒子と、この粒子から構成される構造膜とする。形態が

制御された酸化タングステン等の粒子、該粒子からなる構造膜、特に

アセトンや水素等を検知するガスセンサに好ましく利用される、特性

が優れた構造膜を提供すること。

図7.針状の形態を有する酸化タングステン水和物からなる構造膜の走

査型電子顕微鏡写真

【発明の効果】 本発明の針状の形態を有する粒子は、微細構造におけ

る形態が制御されているため、粒子形態が不定形な従来の粒子に比べ

特性をより向上させることができ、ガスセンサ、分子センサ、2次電

池、太陽電池、触媒等の用途に利用することができる。

また、本発明の構造膜は、形態が針状に制御された粒子から構成さ

れており、しかも粒子が基材表面に核形成および結晶成長しているた

め、平板やフィルム等の2次元部材に加え、凹凸部材はメッシュ、不

織布、粒体、チューブ、容器内部外部、歯車等の3次元部材の形態を

とる基材との複合材料を容易に形成することができる。また、本発明

の構造膜は、基材を、溶媒に溶解するタングステンイオンを含む物質

を加えた溶液中に浸漬させることにより形成されているので、圧力容

器や高温装置を用いずに、基材として、プラスチック基材、セラミッ

ク基材、ポリマーフィルム、紙、金属、ガラス、カーボン材料、バイ

オ材料当を用いることができ、これらの基材との複合材料も形成する

ことができる。また、本発明の構造膜は、用途に応じて、数マイクロ

メートル以下の小型基材から1メートルを超える大型基材との複合体

を形成することができる。さらに、本発明の構造膜は、ガスセンサ、

分子センサ、溶液センサ等のセンサ、電池材料、人工光合成材料等に

好適に利用することができる。

また、本発明のセンサは、特にガスセンサに適用した場合、半導体

ガスセンサで検出可能な可燃性ガス、還元性ガス、酸化性ガス、支燃

性ガス、水蒸気に対して、2以上20以下の抵抗率変化(Ra/Rg)

を示し、半導体ガスに比べ、より優れたガス検出特性を示す。また、

本発明のガスセンサは、アセトンやNO2(二酸化窒素)等に対し水

素より検出感度が高く、優れた選択性を示す。

可燃性ガスは、空気中または酸素中で燃えるガスであり、アセトン、

水素、メタン、プロパン、イソブタン、アンモニアなどである。

還元性ガスは、酸素を奪う性質を持つガスであり、水素、一酸化炭素、

硫化水素、二酸化硫黄、アセトンなどである。

支燃性ガスは、可燃性物質の燃焼を助けるのに必要なガスであり、酸

素、塩素、フッ素、一酸化窒素(NO)、二酸化窒素(NO2)など

である。酸化性ガスは、支燃性ガスと同じである。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 酸化タングステン、酸化タングステン水和物、または、

タングステン含有物質を含み、針状の形態を有することを特徴とする

粒子。

【請求項2】 前記針状の形態は、以下のサイズ、最も長い長手方向

の長さ:L(nm)の範囲は、40nm以上であり500nm以下、

最も短い太さ方向の長さ:W(nm)の範囲は、5nm以上であり

50nm以下、最も長い長手方向の長さ:L(nm)と、最も短い太

さ方向の長さ:W(nm)の比率(R=L/W)の範囲は、2以上で

あり50以下、を有することを特徴とする請求項1に記載の粒子。

【請求項3】0℃から100℃の温度の溶液に、溶媒に溶解するタン

グステンイオンを含む物質を加え、反応させることにより、請求項1

または2に記載の粒子を形成することを特徴とする粒子の製造方法。

【請求項4】 前記粒子を、常圧(大気圧、1気圧)で形成することを

特徴とする請求項3に記載の粒子の製造方法。

【請求項5】 請求項1または2に記載の粒子から構成されることを特

徴とする構造膜。

【請求項6】 針状の形態を有する粒子どうしが、粒子の長手方向に

直交する方向に枝分かれする樹枝状の分岐部を介して結合しているこ

とを特徴とする請求項5に記載の構造膜。

【請求項7】 請求項5または6に記載の構造膜の製造方法であって、

基材を、溶媒に溶解するタングステンイオンを含む物質を加えた溶

液中に浸漬させることにより、基材表面に酸化タングステン、酸化タ

ングステン水和物、または、タングステン含有物質からなる針状の形

態を有する粒子の核形成および結晶成長を行い、該粒子から構成され

る構造膜を形成することを特徴とする構造膜の製造方法。

【請求項8】前記構造膜を常圧(大気圧、1気圧)で形成することを

特徴とする請求項7に記載の構造膜の製造方法。

【請求項9】前記構造膜を0℃から100℃の温度で形成することを

特徴とする請求項7または8に記載の構造膜の製造方法。

【請求項10】前記基材表面に、溶媒に溶解するタングステンイオン

を含む物質を含有するコーティング溶液を塗布してシード層を形成し

た後、前記構造膜を形成することを特徴とする請求項7から9のいず

れか一項に記載の構造膜の製造方法。

【請求項11】 基材と、 この基材上に設けられた一対の電極と、

前記電極上に形成された請求項5または6に記載の構造膜と、を有

することを特徴とするセンサ。

【請求項12】センサがガスセンサであり、可燃性ガス、還元性ガス、

酸化性ガス、支燃性ガス、または、水蒸気を検出対象ガスとすること

を特徴とする請求項11に記載のセンサ。

【請求項13】検出ガスが空気に対して、2以上20以下の抵抗値変

化を示すことを特徴とする請求項12に記載のセンサ。

【請求項14】アセトンに対する抵抗値変化と水素に対する抵抗値変

化を比較した場合、1以上10以下の比率のアセトン選択性が得られ

ることを特徴とする請求項12または13に記載のセンサ。

【請求項15】 NO2(二酸化窒素)に対する抵抗値変化と水素に対

する抵抗値変化を比較した場合、1以上7.5以下の比率のNO2(

二酸化窒素)選択性が得られることを特徴とする請求項12または1

3に記載のセンサ。(以下省略)

5️⃣特開2022-71668 光触媒複合体及びこれを用いた光触媒反応方法

日本製鉄株式会社 他(審査中)

【要約】複数のガラス粒子により形成された多孔性のガラス粒子担体

とバナジン酸ビスマス半導体からなる光触媒とを有して、前記光触媒

が前記ガラス粒子担体と共に存在しており、前記ガラス粒子担体の比

表面積が12~240cm2/gであることを特徴とする光触媒複合

体である。BiVO4光触媒を複数のガラス粒子により形成される多

孔性のガラス粒子担体に担持させることで、BiVO4光触媒の取り

扱い性を改善することができると共に、高い光触媒活性を示すことが

できる光触媒複合体の提供。

【特許請求の範囲】

【請求項1】複数のガラス粒子により形成された多孔性のガラス粒子

担体とバナジン酸ビスマス半導体からなる光触媒とを有して、前記光

触媒が前記ガラス粒子担体と共に存在しており、前記ガラス粒子担体

の比表面積が12~240cm2/gであることを特徴とする光触媒

複合体。

【請求項2】 前記ガラス粒子担体は、ガラス粒子同士が互いに焼結し

て一体化されたガラス粒子焼結体である請求項1に記載の光触媒複合体。

【請求項3】 前記ガラス粒子担体は、複数のガラス粒子が容器内に

収容されてガラス粒子同士が互いに隣接したガラス粒子集合体である

請求項1に記載の光触媒複合体。

【請求項4】 前記光触媒が前記ガラス粒子担体の表面に担持されて

なる請求項1に記載の光触媒複合体。

【請求項5】 前記ガラス粒子担体を形成するガラス粒子は、平均粒

径が0.1~2mmである請求項1~4のいずれかに記載の光触媒

複合体。

【請求項6】 前記光触媒が水と共に光触媒分散液として存在して、

該光触媒分散液中に前記ガラス粒子担体が浸漬してなり、前記光触媒

の少なくとも一部が前記ガラス粒子担体の空隙内に存在する請求項1

~4のいずれかに記載の光触媒複合体。

【請求項7】 複数のガラス粒子により形成された多孔性のガラス粒

子担体が、バナジン酸ビスマス半導体からなる光触媒、酸化還元体、

及び水を含んだ光触媒反応液に浸漬した光触媒反応装置に対して光を

照射することで、前記光触媒反応液中の酸化還元体を還元すると共に

水の酸化反応を伴う光触媒反応を行うことを特徴とする光触媒反応方

法。(以下省略)

6️⃣特開2022-71647 光触媒反応装置及びこれを用いた光触媒反応方

法 日本製鉄株式会社 他(有効)

【要約】図1のごとく、水及び光触媒を含んだ反応溶液を収容する光

透過性の反応容器2を有して、前記反応容器2には、前記反応溶液5

を反応容器2内に収容するための注入口3と前記反応溶液5を反応容

器2の外部に排出するための排出口8とが設けられていると共に、光

透過性を有する粒状体4が装填されており、該反応容器2に収容され

た前記反応溶液5が排出口8から排出されるまでの間に、水の酸化反

応を伴う光触媒反応が行われる光触媒反応装置であり、また、これを

用いたガスの製造方法である。太陽エネルギーの変換効率を高めなが

ら、光触媒反応を行うことができる光触媒反応装置、及びこれを用い

たガスの製造方法を提供

図1、本発明の光触媒反応装置について説明するための模式図

【符号の説明】1 光触媒反応装置 2 反応容器 3 注入口 3a

光触媒注入口 3b レドックス注入口 4 粒状体 5 反応溶液

6 光触媒 7 ガス排気口 8 排出口 9 循環経路部 11a、

11b 光触媒前駆体タンク 12a、12b、12c ポンプ 13

反応タンク 14a、14b、14c バルブ 15 反応溶液回収制

御バルブ 16 反応溶液回収タンク 17a、17b、17c、17

d 排出バルブ 18 光触媒反応装置 19 光触媒反応装置 20

注入バルブ 21 レドックス媒体供給装置

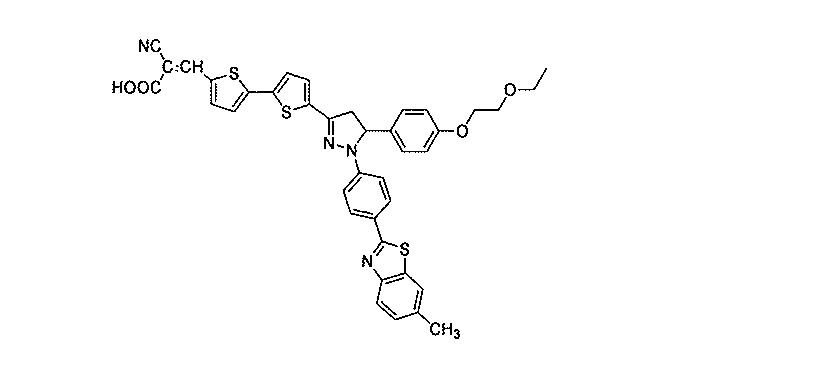

7️⃣特開2022-069999 ピラゾリン化合物を用いた水素製造用光触媒

体およびそれを用いた水素製造 株式会社日本化学工業所他(有効)

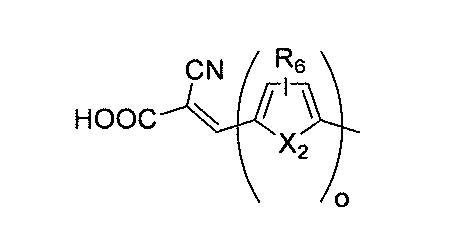

【要約】例えば、下記構造式、で示される化合物を含有する水素製造

用光触媒体、および当該光触媒体を用いることを特徴とする水素製造

方法を提供する。可視光で水を分解し、水素発生効率が高く、安価な

水素を提供することが可能となる、ピラゾリン化合物を含有する水素

製造用光触媒体、およびそれを用いた水素製造方法を提供する。

【発明の効果】 本発明のピラゾリン化合物を含有する光触媒体を用

いることにより、可視光で水を分解し、水素発生効率が高く、安価な

水素を提供することが可能となる。

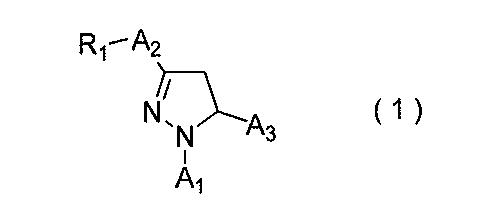

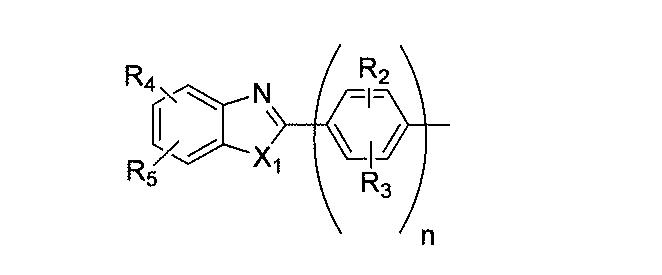

【特許請求の範囲】

【請求項1】

一般式(1)

【化1】

[式(1)中のA1は下記に示す構造である。

【化2】

R2及びR3は、それぞれ独立して、水素原子、ハロゲン原子、水酸

基、炭素数1~8の直鎖状もしくは分枝状アルキル基、炭素数1~8

の直鎖状もしくは分枝状アルコキシ基又はニトロ基を表し、nは1又

は2を表す。R4及びR5は、それぞれ独立して、水素原子、ハロゲン

原子、水酸基、炭素数1~8の直鎖状もしくは分枝状アルキル基、炭

素数1~8の直鎖状もしくは分枝状アルコキシ基、炭素数1~4の直

鎖状もしくは分枝状アルキル基を有してもよいアミノ基又はシアノ基

を表し、X1は酸素原子又は硫黄原子を表す。

式(1)中のR1-A2は下記に示す構造である。

【化3】

R1はシアノアクリル基を表す。

R6は水素原子、ハロゲン原子、炭素数1~8の直鎖状もしくは分枝

状アルコキシ基、ニトロ基又はシアノ基を表し、X2は酸素原子又は硫

黄原子を表し、oは1~3の整数を表す。

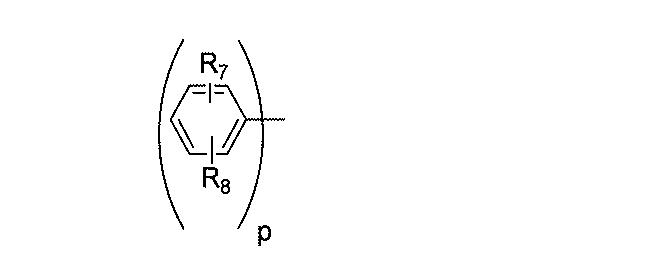

式(1)中のA3は下記に示す構造である。

【化4】

R7及びR8は、それぞれ独立して、親水性基を表し、pは1又は2

を表す。]で示されるピラゾリン化合物を含有することを特徴とする

水素製造用光触媒体。

【請求項2】

一般式(1)のA3におけるR7及びR8は、それぞれ独立して、水素

原子、ハロゲン原子、水酸基、炭素数1~8の直鎖状もしくは分枝状

アルキル基、炭素数1~8の直鎖状もしくは分枝状アルコキシ基、ニ

トロ基、炭素数1~4の直鎖状もしくは分枝状アルキル基を有しても

よい又はアリール基を有していてもよいアミノ基、シアノ基、炭素数

3~11かつ酸素数2~6の直鎖状もしくは分枝状もしくは環状グリ

コール基又はエステル化されていてもよいカルボキシル基を表す、請

求項1に記載の水素製造用光触媒体。

【請求項3】 請求項1または2に記載の光触媒体を用いることを特

徴とする水素製造方法。(以下省略)

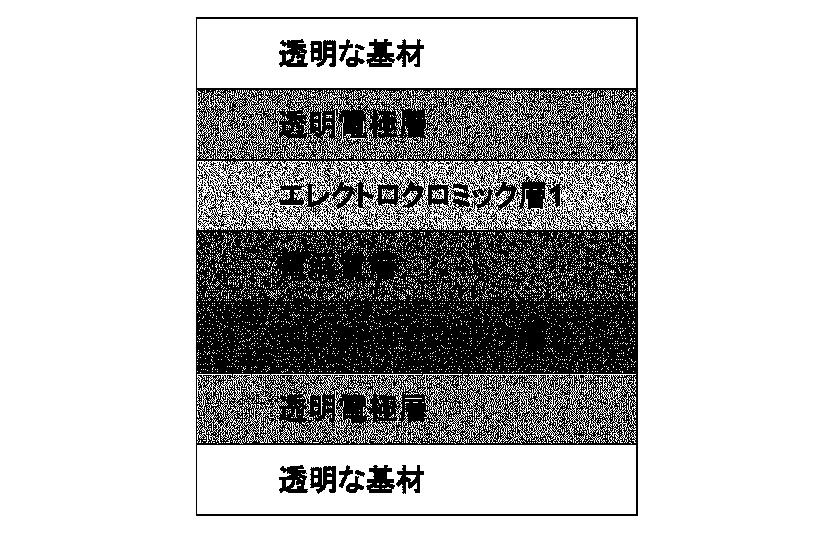

8️⃣特開2022-69684 エレクトロクロミック素子 産総研(有効)

【要約】下図1のごとく、 透明基材の内に多層膜を形成したエレクト

ロクロミック素子である。少なくとも透明基材の上に、遷移金属酸化

物を含む透明電極層、第1のエレクトロクロミック層、電解質層、金

属シアノ錯体を含むエレクトロクロミック層、第2の透明電極層を順

に形成し、電解質層は、(トリフルオロメタンスルホニル)イミド塩

を含むことを特徴とする。

図1. 本発明によるエレクトロクロミック素子の一例を示す断面図

【符号の説明】

1、2 エレクトロクロミック層 3、4 透明電極層 5、6 基材

7 電解質層

【特許請求の範囲】

【請求項1】 遷移金属酸化物を含む第1のエレクトロクロミック層

と金属シアノ錯体を含む第2のエレクトロクロミック層との間に電解

質層を挟み込みこれを透明電極層の間に挟み込んだ多層構造体からな

る着色状態及び無色透明状態に色変化するエレクトロクロミック素子

であって、

前記電解質層は、少なくとも、ビス(トリフルオロメタンスルホニ

ル)イミド、リチウムビス(トリフルオロメタンスルホニル)イミド、

カリウムビス(トリフルオロメタンスルホニル)イミド、ナトリウム

ビス(トリフルオロメタンスルホニル)イミドのいずれか一種類以上

の(トリフルオロメタンスルホニル)イミド塩を有機溶媒とともに含

み、 前記第1のエレクトロクロミック層は、前記遷移金属酸化物と

して、酸化タングステン、酸化モリブデン、酸化ニオブ、酸化バナジ

ウム、酸化チタンのうちの少なくとも一種を含むことを特徴とするエ

レクトロクロミック素子。

【請求項2】 前記電解質層は、透明材料からなる粘度調整材を含む

ことを特徴とする請求項1記載のエレクトロクロミック素子。

【請求項3】 前記金属シアノ錯体は、 Aを陽イオン、 Mをバナジ

ウム、クロム、マンガン、鉄、ルテニウム、コバルト、ロジウム、ニ

ッケル、パラジウム、白金、銅、銀、亜鉛、ランタン、ユーロピウム、

ガドリニウム、ルテチウム、バリウム、ストロンチウム、及びカルシ

ウムからなる群より選ばれる金属原子、M’を、バナジウム、クロム、

モリブデン、タングステン、マンガン、鉄、ルテニウム、コバルト、

ニッケル、白金、及び銅からなる群より選ばれる金属原子、xを0~

3の有理数、yを0.3~1.5の有理数、zを0~30の有理数とし

て、

AxM[M’(CN)6]y・zH2O

の一般式で表される群より選ばれる1種又は2種以上からなるプルシ

アンブルー型金属錯体であることを特徴とする請求項1乃至3のうち

の1つに記載のエレクトロクロミック素子。(以下省略)

点検中の“泊原発”を2030年代前半までに3基すべて再稼働へ 北海道電力が方針発表 発電量

の6~7割を原子力が占める見通しに 電気料金を値下げへ―専門家はそれ以外の負担も指摘

© FNNプライムオンライン

✳️ “泊原発”を2030年代前半までに3基すべて再稼働

北海道電力は3月26日、泊原発1号機と2号機について2030年代前半の

再稼働を目指す方針を示した。2024年に原子力規制委員会の審査が事

実上終わった3号機は、2027年のできるだけ早い時期に稼働させると

している。3月23日、鈴木直道北海道知事は泊原発を初めて視察。原

子力規制委員会の審査に合格すれば、その後の再稼働には知事の同意

が必要だが、現段階で明言を避けた。「原子力規制委員会での審査は

継続している状況なので、予断を持って申し上げる状況にない」(鈴

木 直道 北海道知事)再稼働後は「適正な水準で電気料金を値下げする

」という。その具体的な金額については、2025年中に発表したいとし

ている。

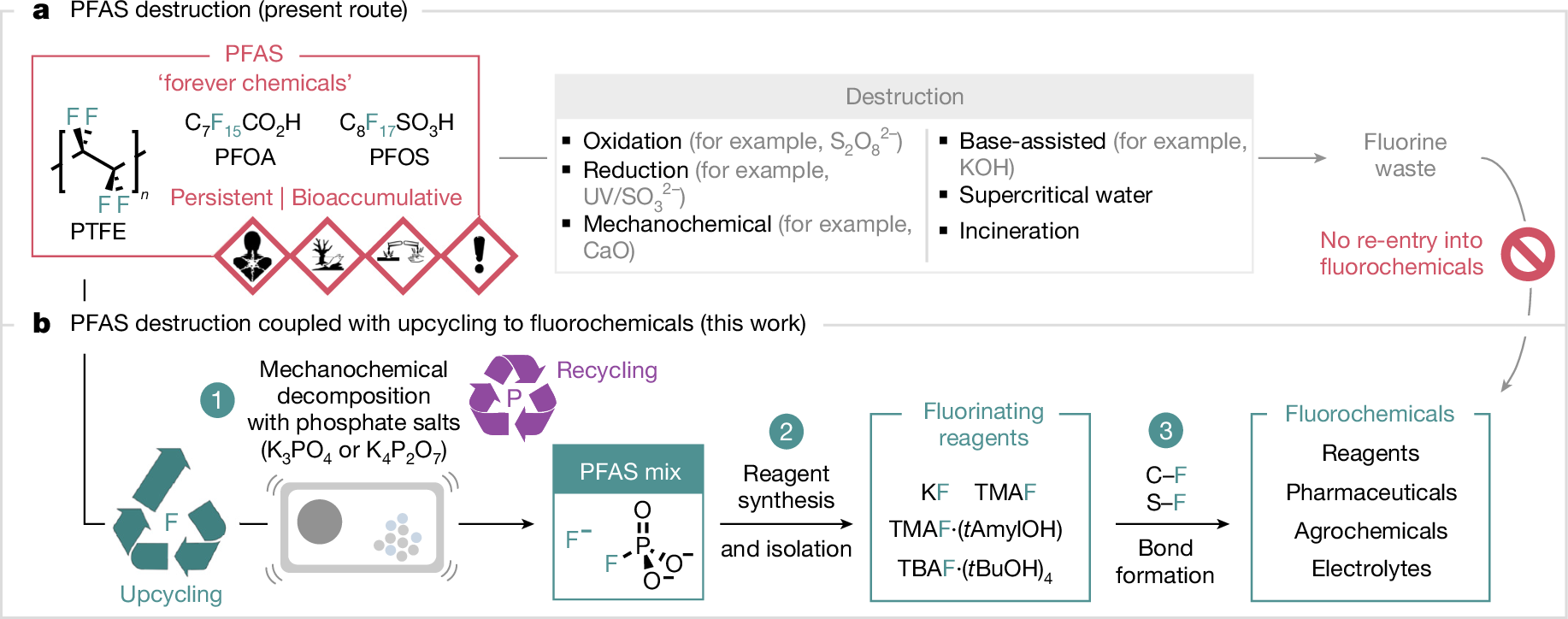

✳️ PFAS、分解して再利用 英オックスフォード大

【要約】ポリフルオロアルキルおよびパーフルオロアルキル物質(PFAS)

は、高い熱的および化学的安定性と疎水性および疎油性のため、日常

の消費者製品に含まれる、PFASにその特性を与える不活性炭素-フッ

素(C-F)結合は、脱フッ素化による分解に対する耐性も提供し、環境や

人体に長期間残留し、安全性と健康に大きな懸念を引き起す。PFASの

分解・無毒化(非焼却アプローチ)は、パーフルオロカーボン(PFC)や

ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)などの高分子PFASのリサイクルプ

ロセスの超光還元剤KQGZによるPFASの脱フッ素化について報告する。

一連のPFASは、40〜60°Cで光触媒的に脱フッ素化でき、PTFEはアモ

ルファス炭素塩とフッ化物塩に変換する。PFC、パーフルオロオクタ

ンスルホン酸(PFOS)、ポリフルオロオクタン酸(PFOA)および誘導体

などのオリゴマーPFASは、脱フッ素化製品として炭酸塩、ギ酸、シ

ュウ酸塩、およびトリフルオロ酢酸に変換提供できる。これにより、

PFAS中のフッ素を無機フッ化物塩としてリサイクルできる。このメ

カニズム調査により、PTFEとオリゴマーPFASの反応挙動と生成物成

分の違いを明らかにした。この研究は、「永遠の化学物質」である

PFAS、特にPTFEの低温光還元的脱フッ素化、および新しい超光還元

剤の発見への道を開くものである。

【掲載誌】

題目:Phosphate-enabled mechanochemical PFAS destruction for fluoride reuse

掲載誌:. Nature (2025). https://doi.org/10.1038/s41586-025-08698-5

Download citation

![]() ベートーヴェン|ピアノ協奏曲 第5番 変ホ長調 作品73《皇帝》

ベートーヴェン|ピアノ協奏曲 第5番 変ホ長調 作品73《皇帝》

今日の言葉:妻が書道の受講料が値上がりで迷う。なんもかも値上り

酷いことになり、彼女の体制不信がピークにあり、「わ

たしゃ、怖い。大谷翔平さん、助けて!」。

春が来ても、鳥たちは姿を消し鳴き声も聞こえない。

春だというのに自然は沈黙している。

レイチェル・カーソン 『沈黙の春』