彦根藩の当主である井伊直孝公をお寺の門前で手招き雷雨から救った

と伝えられる招き猫と井伊軍団のシンボルとも言える赤備え(戦国時

代の井伊軍団編成の一種、あらゆる武具を朱りにした部隊編成のこと)

と兜(かぶと)を合体させて生まれたキャラクタ-。

腰に箙を着けた武士『新形三十六怪撰』 梶原 景季

図1.再エネ賦課金単価の推移

✳️ 再エネ賦課金はどのように算定?

FIT/FIP制度では「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別

措置法」(再エネ特措法)に基づき、再エネ電気の買取りに要する費

用を、再エネ賦課金というかたちで電気の使用者から広く回収してい

る。経済産業省は、2025年度の賦課金単価を3月21日に決定し公開。

2025年度の賦課金単価は、前年比+0.49円/kWhの「3.98円/kWh」と

なり、再エネ電気の固定価格買取制度の開始以来の最高値となった。

なお、2025年度の賦課金単価は2025年5月検針分の電気料金から202

6年4月検針分の電気料金まで適用されるものである。目安として一ヶ

月の電力使用量が400kWhの需要家モデルの場合、月額1,592円、年額

19,104円の負担額となる。

賦課金単価は、図2のような計算式を用いて算定することとしているが、

これらの金額等の多くは、あくまで2025年度の「予測値」(見込み額)

であり、一定の仮定を置いて算定したものである。2025年度の賦課金

単価が前年と比べて上昇した理由は、再エネ発電設備の増加により買

取費用が増加する見込みであるほか、市場。価格の低下により回避可

能費用が減少する見込みであることによる。2025年度賦課金単価算定

の内訳詳細は公開されていない。(算定方法)

図2.再エネ賦課金単価の算定式 出典:経済産業省

表1.再エネ賦課金内訳の増減要因 出典:経済産業省

📌明細については、次回記載。

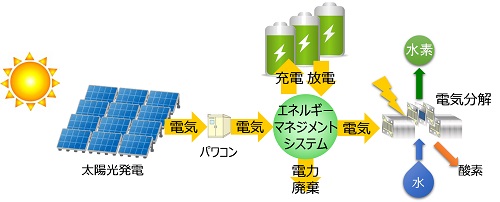

✳️ ペロブスカイト太陽電池の発電効率を1.5倍 成膜用インク

3月24日、三菱マテリアルは2025年エネコートテクノロジーズと共同

で、従来の約1.5倍の発電効率を実現したペロブスカイト太陽電池向け

成膜用インクを開発。

三菱マテリアルによると、逆型構造のペロブスカイト太陽電池では、

電子のみを集電板に運搬するための電子輸送層を、ペロブスカイト発

電層にダメージを与えずに形成する必要がある。また、ペロブスカイ

ト太陽電池の商用化に向けて、より低コストの材料や成膜方法を開発

することが求められていた。

塗布型の成膜プロセスは製造コストに優れるが、成膜用インクの溶媒

がペロブスカイト発電層にダメージを与えてしまうという問題があっ

た。また、ダメージを与えないような有機溶媒中では、ナノサイズの

酸化スズが凝集してペロブスカイト発電層との密着性が得られなくな

ってしまうことが課題となっていた。

今回開発した塗布型の電子輸送層成膜用インクは、酸化スズナノ粒子

の表面を適切な材料で被覆している。これにより有機溶媒中に凝集さ

せることなく分散させ、ペロブスカイト発電層に十分に密着した塗膜

を形成することが可能になった。これを使用することでペロブスカイ

ト発電層から生成される電子を金属電極に効率的に輸送できるように

なり、発電効率が従来の約1.5倍の16.0%に向上した。

【関連特許事例】

1️⃣ 特開2024-158418 酸化錫粒子含有ゲル、酸化錫粒子分散液の製

造方法、および、酸化錫粒子積層膜の製造方法 三菱マテリアル株式

会社

【要約】酸化錫粒子を含み、溶媒を添加することで、前記酸化錫粒子

が前記溶媒中に拡散し、酸化錫分散液となることを特徴とする。一級

アミンまたは二級アミンのいずれか一種又は二種を含むことが好まし

い。前記酸化錫粒子の含有量が25mass%以上65mass%以

下の範囲内であることが好ましく、溶媒を添加することで分散処理を

介さずに酸化錫粒子分散液とすることが可能な酸化錫粒子含有ゲル、

この酸化錫粒子含有ゲルを用いた酸化錫粒子分散液の製造方法、酸化

錫粒子積層膜の製造方法を提供する。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 酸化錫粒子を含み、溶媒を添加することで、前記酸化錫

粒子が前記溶媒中に拡散し、酸化錫分散液となることを特徴とする酸

化錫粒子含有ゲル。

【請求項2】 一級アミンまたは二級アミンのいずれか一種又は二種を

含むことを特徴とする請求項1に記載の酸化錫粒子含有ゲル。

【請求項3】 前記酸化錫粒子の含有量が25mass%以上65ma

ss%以下の範囲内であることを特徴とする請求項1に記載の酸化錫

粒子含有ゲル。

【請求項4】 前記酸化錫粒子の1次粒子径が1.5nm以上100n

m以下の範囲内とされていることを特徴とする請求項1に記載の酸化

錫粒子含有ゲル。

【請求項5】 前記酸化錫粒子に異種元素がドープされていることを

とする請求項1に記載の酸化錫粒子含有ゲル。

【請求項6】 前記異種元素が、アンチモン、フッ素、リンから選択さ

1種又は2種以上であることを特徴とする請求項5に記載の酸化錫粒

子含有ゲル。

【請求項7】 酸化錫粒子分散液の製造方法であって、 請求項1から

請求項5のいずれか一項に記載の酸化錫粒子含有ゲルに溶媒を添加す

る溶媒添加工程を有することを特徴とする酸化錫粒子分散液の製造方法。

【請求項8】 酸化錫粒子積層膜の製造方法であって、

請求項1から請求項5のいずれか一項に記載の酸化錫粒子含有ゲルに

溶媒を添加して酸化錫粒子分散液を作製する溶媒添加工程と、得られ

た前記酸化錫粒子分散液を塗工する塗工工程と、を備えていることを

特徴とする酸化錫粒子積層膜の製造方法。

【発明の効果】

本発明によれば、溶媒を添加することで分散処理を介さずに酸化錫粒

子分散液とすることが可能な酸化錫粒子含有ゲル、この酸化錫粒子含

有ゲルを用いた酸化錫粒子分散液の製造方法、酸化錫粒子積層膜の製

造方法を提供することができる。

【発明の詳細な説明】

この発明は、例えば導電膜等を成膜する際に用いられる酸化錫粒子分

散液を作製可能な酸化錫粒子含有ゲル、この酸化錫粒子含有ゲルを用

いた酸化錫粒子分散液の製造方法、および、酸化錫粒子積層膜の製造

方法に関するものである。 酸化錫は比較的良好な導電性を有すること

から、各種デバイスにおける導電層等の導電性材料として、酸化錫粒

子が積層された構造の酸化錫粒子積層膜が用いられている。なお、酸

化錫粒子積層膜に対して特定の特性を向上させるために、各種元素を

酸化錫にドープした材料も提案されている。

上述の酸化錫粒子積層膜は、例えば特許文献1に開示されているよう

に、酸化錫粒子が分散された酸化錫粒子分散液を塗工して乾燥するこ

とよって形成される。

上述の酸化錫粒子分散液を製造する方法として、酸化錫粉体をビーズ

ミル等で分散処理して分散液とする方法、ソルボサーマル法等の手法

で粉体を介さずに酸化錫粒子分散液を作製する方法が提案されている。

ところで、酸化錫粉体をビーズミル等で分散処理して分散液とする方法

においては、不揮発性の有機化合物を分散剤として利用する必要があ

るため、塗工・乾燥後に残存する分散剤が酸化錫粒子積層膜の導電性

低下の原因となる。また、ペロブスカイト太陽電池の電子輸送層とし

て利用されるようなシングルナノサイズの酸化錫粒子を分散すること

が困難であるといった課題も有する。 一方、ソルボサーマル法等の手

法で粉体を介さずに酸化錫粒子分散液を作製する方法においては、酸

化錫粒子の高濃度化が困難であり、溶媒の割合が多くなり、輸送コス

ト等がかかるといった課題を有する。特に、粒径が10nm以下のシ

ングルナノの粒子では、分散液の高濃度化に伴う粒子間隔の減少が顕

著であるため、分散液の高濃度化は非常に困難である。

本発明は、前述した事情に鑑みてなされたものであって、溶媒を添加

することで分散処理を介さずに酸化錫粒子分散液とすることが可能な

酸化錫粒子含有ゲル、この酸化錫粒子含有ゲルを用いた酸化錫粒子分

散液の製造方法、酸化錫粒子積層膜の製造方法を提供することを目的

とする。

【課題を解決するための手段】

上記課題を解決するために、本発明の態様1の酸化錫粒子含有ゲルは、

酸化錫粒子を含み、溶媒を添加することで、前記酸化錫粒子が前記溶

媒中に拡散し、酸化錫分散液となることを特徴としている。

本発明の態様1の酸化錫粒子含有ゲルによれば、溶媒を添加すると、

前記酸化錫粒子が前記溶媒中に拡散することから、酸化錫粒子含有ゲ

ルに溶媒を添加することで酸化錫粒子分散液を得ることができる。

よって、酸化錫粒子を酸化錫含有ゲルの状態で輸送することができ、

輸送コストの削減を図ることができる。また、不揮発性の有機化合物

からなる分散剤を用いる必要が無く、導電性に優れた酸化錫粒子積層

膜を成膜することができる。

【0009】本発明の態様2の酸化錫粒子含有ゲルは、態様1の酸化

錫粒子含有ゲルにおいて、一級アミンまたは二級アミンのいずれか一

種又は二種を含むことを特徴としている。本発明の態様2の酸化錫粒

子含有ゲルによれば、酸化錫粒子の他に、一級アミンまたは二級アミ

ンのいずれか一種又は二種を含んでいることから、水や低級アルコー

ル等の溶媒を添加することで、酸化錫粒子含有ゲルに含まれる酸化錫

粒子を溶媒中に効率良く分散させることが可能となる。

【0010】

本発明の態様3の酸化錫粒子含有ゲルは、態様1または態様2の酸化

錫粒子含有ゲルにおいて、前記酸化錫粒子の含有量が25mass%

以上65mass%以下の範囲内であることを特徴としている。

本発明の態様3の酸化錫粒子含有ゲルによれば、前記酸化錫粒子の含

有量が25mass%以上65mass%以下の範囲内とされている

ので、酸化錫粒子を高濃度で含有しており、輸送コストを大きく削減

することができる。

本発明の態様4の酸化錫粒子含有ゲルは、態様1から態様3のいずれ

かひとつの酸化錫粒子含有ゲルにおいて、前記酸化錫粒子の1次粒子

径が1.5nm以上100nm以下の範囲内とされていることを特徴

としている。

本発明の態様4の酸化錫粒子含有ゲルによれば、前記酸化錫粒子の1

次粒子径が1.5nm以上100nm以下の範囲内とされているので

ナノオーダーの膜厚の酸化錫粒子積層膜を安定して成膜することがで

きる。本発明の態様5の酸化錫粒子含有ゲルは、態様1から態様4の

いずれかひとつの酸化錫粒子含有ゲルにおいて、前記酸化錫粒子に異

種元素がドープされていることを特徴としている。

本発明の態様5の酸化錫粒子含有ゲルによれば、前記酸化錫粒子に異

種元素がドープされていることから、酸化錫粒子の特性を調整すること

ができ、要求特性に応じた酸化錫粒子積層膜を成膜することが可能と

なる。

本発明の態様6の酸化錫粒子含有ゲルは、態様5の酸化錫粒子含有ゲ

ルにおいて、前記異種元素が、アンチモン、フッ素、リンから選択さ

れる1種又は2種以上であることを特徴としている。

本発明の態様6の酸化錫粒子含有ゲルによれば、前記異種元素が、ア

ンチモン、フッ素、リンから選択される1種又は2種以上とされてい

るので、酸化錫粒子の特性を調整することができ、要求特性に応じた

酸化錫粒子積層膜を成膜することが可能となる。

本発明の態様7の酸化錫粒子分散液の製造方法は、態様1から態様5

のいずれかひとつの酸化錫粒子含有ゲルに溶媒を添加する溶媒添加工

程を有することを特徴としている。

本発明の態様7の酸化錫粒子分散液の製造方法によれば、態様1から

態様5のいずれかひとつの酸化錫粒子含有ゲルに溶媒を添加する溶媒

添加工程を有していることから、溶媒添加工程によって、酸化錫粒子

が溶媒中に十分に分散した酸化錫粒子分散液を作製することが可能と

なる。【0015】

本発明の態様8の酸化錫粒子積層膜の製造方法は、態様1から態様5

のいずれかひとつの酸化錫粒子含有ゲルに溶媒を添加して酸化錫粒子

分散液を作製する溶媒添加工程と、得られた前記酸化錫粒子分散液を

塗工する塗工工程と、を備えていること特徴としている。

本発明の態様8の酸化錫粒子積層膜の製造方法によれば、態様1から

態様5のいずれかひとつの酸化錫粒子含有ゲルに溶媒を添加して酸化

錫粒子分散液を作製する溶媒添加工程と、得られた前記酸化錫粒子分

散液を塗工する塗工工程と、を備えているので、酸化錫粒子が均一に

配置され、導電性に優れた酸化錫粒子積層膜を成膜することが可能と

なる。

【発明を実施するための形態】

本発明の実施形態である酸化錫粒子含有ゲルは、例えば導電層として

使用される酸化錫粒子積層膜を構成する酸化錫粒子を高濃度に含有す

るものである。この酸化錫粒子含有ゲルに、溶媒を添加することによ

り、酸化錫粒子分散液が作製される。この酸化錫粒子分散液を塗工・

乾燥することによって、上述の酸化錫粒子積層膜が成膜されることに

なる。

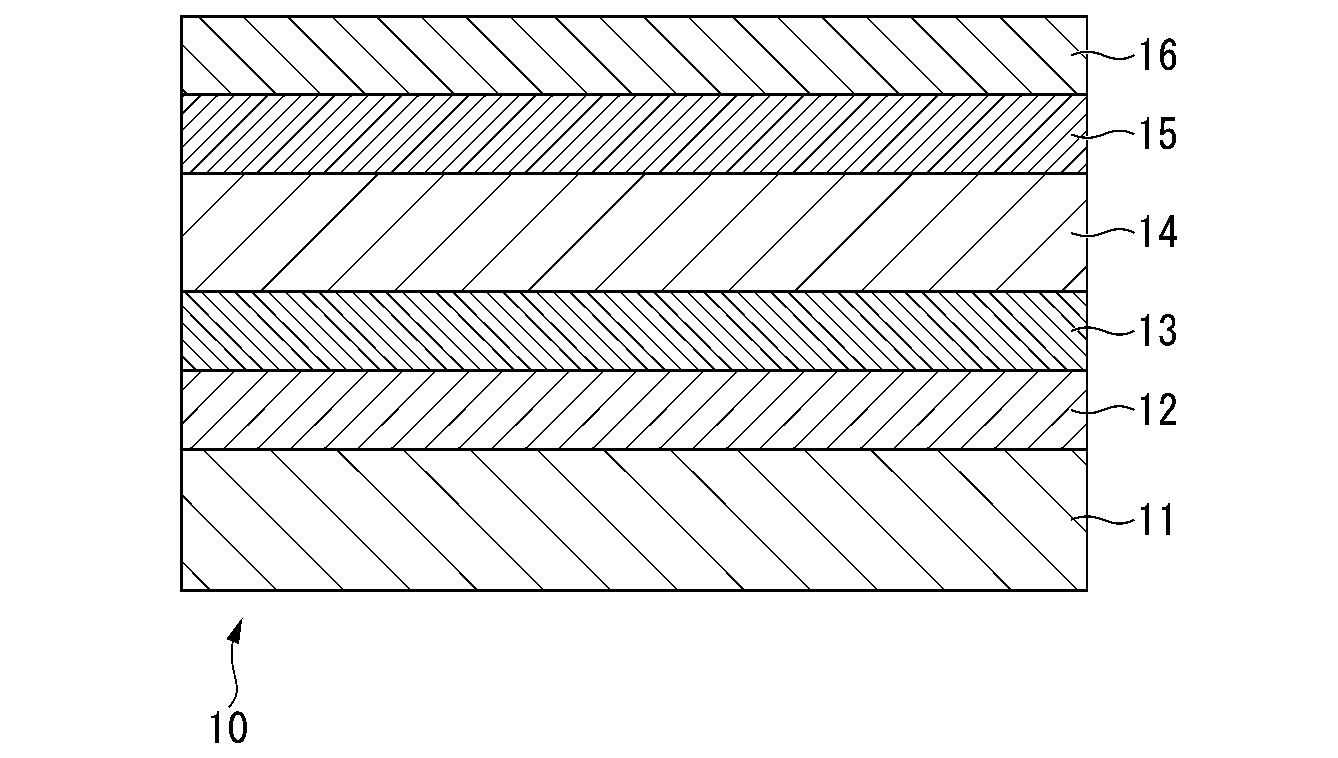

ここで、本実施形態における酸化錫粒子積層膜は、例えば、図1に示

すペロブスカイト太陽電池の電子輸送層として使用される。ペロブス

カイト太陽電池10は、例えば図1に示すように、ガラス基板11の

表面に、ITO膜12,電子輸送層13,ペロブスカイト層14,正

孔輸送層15,裏面電極16が積層された構造とされている。

電子輸送層13を構成する酸化錫粒子積層膜においては、その膜厚が

10nm以上100nm以下の範囲内とされている。

このため、酸化錫粒子分散液においては、酸化錫粒子積層膜を薄くか

つ精密に成膜することが求められている。また、酸化錫粒子積層膜に

は、導電性材料として、導電性に優れていることが求められている。

本実施形態である酸化錫粒子含有ゲルは、酸化錫粒子を含み、溶媒を

添加することで、前記酸化錫粒子が前記溶媒中に拡散する。すなわち、

溶媒を添加することで、酸化錫粒子含有ゲルに含まれる酸化錫粒子が

溶媒中に拡散され、酸化錫粒子分散液が作製されることになる。

ここで、添加する溶媒としては、水、エタノール等の低級アルコール

(炭素数:3以下)およびそれらの混合液を用いることができる。

また、溶媒を添加した際に酸化錫粒子含有ゲルに含まれる酸化錫粒子

が溶媒中に分散したか否かは、粒度分布測定および透過型電子顕微鏡

観察で判断することができる。

すなわち、透過型電子顕微鏡観察で測定した粒子径を幾何学的粒子径

と、粒度分布測定装置を用いて動的光散乱法にて測定した粒子径を流

体力学的粒子径とし、流体力学的粒子径を幾何学的粒子径で除した値

で、分散の有無を判断することが可能となる。【0023】

なお、酸化錫粒子含有ゲルにおいては、溶媒を添加してから経時的

に酸化錫粒子の分散状態が変化することから、一定期間経過後に酸化

錫粒子の分散状態を評価することが好ましい。溶媒の添加から酸化錫

粒子の分散状態の評価までの時間は、特に制限はないが、30分以上

1440分以下の範囲内とすることが好ましい。本実施形態では、溶

媒の添加から酸化錫粒子の分散状態の評価までの時間を120分に設

定している。【0024】

本実施形態である酸化錫粒子含有ゲルにおいては、一級アミンまたは二

級アミンのいずれか一種又は二種を含むことが好ましい。ここで、一

級アミンとしては、例えば、モノメチルアミン、2-アミノエタノー

ルを用いることができる。また、二級アミンとしては、例えば、ジメ

チルアミン、ジエチルアミンを用いることができる。【0025】

また、本実施形態である酸化錫粒子含有ゲルにおいては、酸化錫粒子

の1次粒子径が1.5nm以上100nm以下の範囲内であることが

好ましい。

なお、酸化錫粒子の1次粒子径は、1.8nm以上であることがより

好ましく、2.0nm以上であることがさらに好ましい。また、酸化

錫粒子の1次粒子径は、50nm以下であることがより好ましく、

10nm以下であることがさらに好ましい。【0026】

さらに、本実施形態である酸化錫粒子含有ゲルにおいては、酸化錫粒

子の含有量が25mass%以上65mass%以下の範囲内である

ことが好ましい。 なお、酸化錫粒子含有ゲルにおける酸化錫粒子の含

有量は28mass%以上であることがさらの好ましく、30mass

%以上であることがより好ましい。また、酸化錫粒子含有ゲルにおけ

る酸化錫粒子の含有量は52mass%以下であることがさらの好ま

しく、45mass%以下であることがより好ましい。【0027】

また、本実施形態である酸化錫粒子含有ゲルにおいては、酸化錫粒子

は、Sn、O以外の異種元素がドープされたものであってもよい。な

お、異種元素の含有量は、10000massppm上100000

massppm以下の範囲内とすることが好ましい。また、ドープ

される異種元素として、アンチモン、フッ素、リンから選択される1

種又は2種以上を用いることが好ましい。【0028】

次に、本実施形態である酸化錫粒子含有ゲルの製造方法、および、

酸化錫粒子分散液の製造方法の一例について、図2のフロー図を用い

て説明する。【0029】

(原料懸濁液生成工程S01)

塩化錫水溶液に、重炭酸アンモニウム水溶液を滴下し、発泡が収まる

まで静置し、原料懸濁液を生成する。この原料懸濁液生成工程S01

においては、滴下速度を0.2mL/min以上1.6mL/min

以下の範囲内とすることが好ましい。

(酸化錫粒子含有ゲル生成工程S02)

次に、原料懸濁液からデカンテーションにより固形分を取り出し、こ

の固形物にアミン水溶液を添加し、所定時間静置する。これにより、

酸化錫粒子を含有するゲル状物(本実施形態である酸化錫粒子含有ゲ

ル)が作製される。

この酸化錫粒子含有ゲル生成工程S02においては、加えるアミンま

たはアミン溶液におけるアミン濃度を20mass%以上70mas

s%以下の範囲内とすることが好ましい。

(溶媒添加工程S03)

次に、本実施形態である酸化錫粒子含有ゲルに、溶媒を添加して所定

時間放置することにより、ゲル中の酸化錫粒子が溶媒中に拡散し、酸

化錫粒子分散液が生成する。

次に、酸化錫粒子含有ゲルを用いた酸化錫粒子積層膜の製造方法の一

例について、図3のフロー図を用いて説明する。

(溶媒添加工程S11)

まず、本実施形態である酸化錫粒子含有ゲルに、溶媒を添加して所定

時間放置することにより、酸化錫粒子分散液を得る。

(固形分濃度調整工程S12)

次に、得られた酸化錫粒子分散液を準備し、イオン交換水を用いて、

酸化錫粒子分散液における固形分濃度が2mass%以上20mas

s%以下の範囲内になるように調整する。

なお、酸化錫粒子分散液における固形分濃度は5mass%以上であ

ることが好ましく、8mass%以上とすることがより好ましい。ま

た、酸化錫粒子分散液における固形分濃度はが18mass%以下で

あることが好ましく、15mass%以下とすることがより好ましい。

(塗工工程S13)

次に、固形分濃度を調整した酸化錫粒子分散液を、スピンコート装置

によって基板上に塗工する。

この塗工工程S12におけるスピンコートの条件は、回転数500

rpm以上3000rpm以下の範囲内、塗工時間を5秒以上60秒

以下の範囲内とすることが好ましい。また、塗工膜の厚さは、20nm

以上100nm以下の範囲内とすることが好ましい。

(加熱工程S14)

次に、塗工膜(塗工した酸化錫粒子分散液)を加熱することにより、

溶媒を除去し、酸化錫粒子積層膜を形成する。

この加熱工程S13における加熱条件は、加熱温度を100℃以上

400℃以下の範囲内、加熱時間を1分以上10分以下の範囲内とす

ることが好ましい。

上述の各工程により、本実施形態である酸化錫粒子積層膜が成膜される。

ここで、本実施形態である酸化錫粒子積層膜においては、膜厚の平均

値が10nm以上100nm以下の範囲内、膜厚の標準偏差が3nm

以上40nm以下の範囲内、膜厚の変動係数CVが50%以下とされ

ている。

以上のような構成とされた本実施形態である酸化錫粒子含有ゲルによ

れば、溶媒を添加することで、前記酸化錫粒子が前記溶媒中に拡散し、

酸化錫粒子分散液を得ることが可能となる。

よって、酸化錫粒子を酸化錫含有ゲルの状態で輸送することができ、

輸送コストの削減を図ることができる。また、不揮発性の有機化合物

からなる分散剤を用いる必要が無く、導電性に優れた酸化錫粒子積層

膜を成膜することができる。

ここで、本実施形態である酸化錫粒子含有ゲルにおいて、一級アミン

または二級アミンのいずれか一種又は二種を含む場合には、水や低級

アルコール等の溶媒を添加することで、酸化錫粒子含有ゲルに含まれ

る酸化錫粒子を溶媒中に効率良く分散させることが可能となる。

また、本実施形態である酸化錫粒子含有ゲルにおいて、酸化錫粒子の

含有量が25mass%以上65mass%以下の範囲内である場合

には、酸化錫粒子を高濃度で含有しており、輸送コストを大きく削減す

ることができる。

さらに、本実施形態である酸化錫粒子含有ゲルにおいて、酸化錫粒子

の1次粒子径が1.5nm以上100nm以下の範囲内とされている

場合には、ナノオーダーの膜厚の酸化錫粒子積層膜を安定して成膜す

ることができる。

また、本実施形態である酸化錫粒子含有ゲルにおいて、酸化錫粒子に

異種元素がドープされている場合には、ドープする異種元素の種類お

よび含有量により、求特性に応じた酸化錫粒子積層膜を成膜すること

が可能となる。

ここで、異種元素が、アンチモン、フッ素、リンから選択される1種

又は2種以上である場合には、特に導電性に優れた酸化錫粒子積層膜

を成膜することが可能となる。

本実施形態である酸化錫粒子分散液の製造方法によれば、本実施形態

である酸化錫粒子含有ゲルに溶媒を添加する溶媒添加工程S03を有

することから、この溶媒添加工程S03によって、酸化錫粒子が溶媒

中に十分に分散した酸化錫粒子分散液を作製することが可能となる。

本実施形態である酸化錫粒子積層膜の製造方法によれば、本実施形態

である酸化錫粒子含有ゲルに溶媒を添加して酸化錫粒子分散液を作製

する溶媒添加工程S11と、得られた酸化錫粒子分散液を塗工する塗

工工程S13と、を備えているので、酸化錫粒子が均一に配置され、

導電性に優れた酸化錫粒子積層膜を成膜することが可能となる。

以上、本発明の一実施形態について説明したが、本発明はこれに限定

されることはなく、その発明の技術的思想を逸脱しない範囲で適宜変

更可能である。

本実施形態では、酸化錫粒子積層膜が、図1に示すペロブスカイト太

陽電池の電子輸送層を構成するものとして説明したが、これに限定さ

れる他の用途で使用されるものであってもよい。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施形態である酸化錫粒子積層膜を備えたペロブス

カイト太陽電池の概略説明図。本実施形態における酸化錫粒子積層膜

は、例えば、図1に示すペロブスカイト太陽電池の電子輸送層として

使用される。ペロブスカイト太陽電池10は、例えば図1に示すよう

に、ガラス基板11の表面に、ITO膜12,電子輸送層13,ペロ

ブスカイト層14,正孔輸送層15,裏面電極16が積層された構造。

【図2】本発明の実施形態である酸化錫粒子含有ゲルの製造方法、お

よび、酸化錫粒子分散液の製造方法の製造方法の一例を示すフロー図

【図3】本発明の実施形態である酸化錫粒子積層膜の製造方法の一例

を示すフロー図

【実施例】【0046】

本発明の有効性を確認するために行った確認実験について説明する。

塩化錫五水和物をイオン交換水に溶解してA液を得た。また、重炭酸

アンモニウムをイオン交換水に溶解してB液を得た。B液をA液に1m

L/minの速度で滴下し、発泡がおさまるまで静置して原料懸濁液

とした。原料懸濁液をデカンテーションして固形分を取り出し、この

固形分1gに、表1に示すアミンまたはアミン溶液を添加し、1時間

静置することにより、酸化錫粒子含有ゲルを得た。

なお、本発明例6~17については、以下に示す手順によって表1に

示すように、酸化錫粒子に異種元素をドープした。

Sbドープ:A液に塩化アンチモン(III)を添加し、その後、B液を

A液に滴下した。

Pドープ:A液に三塩化リンを添加し、その後、B液をA液に滴下した。

Fドープ:A液にフッ化錫(IV)を添加し、その後、B液をA液に滴下した。

Sb,P共ドープ:A液に塩化アンチモン(III)を添加した後に、三

塩化リンを添加し、その後、B液をA液に滴下した。【0049】

得られた酸化錫粒子含有ゲルについて、以下のように評価した。【0050】

(溶媒添加後の酸化錫粒子の分散状態)

得られた酸化錫粒子含有ゲル0.5gに対して、溶媒としてイオン交

換水を添加後の酸化錫濃度が8mass%になる分量添加した。

そして、透過型電子顕微鏡(日本電子株式会社 型式名:JEM-2

010F)を用いて、倍率200,000倍で撮影した。撮影した像

を、ソフトウェア(品名:Image J)により、100個の粒子の

粒子径を測定し、その平均を算出することで求めた。このように測定

した粒子径を、幾何学的粒子径とした。

また、溶媒を添加した酸化錫粒子含有ゲルを0.5mass%まで

分散媒と同じ溶媒で希釈した後に、1mol/L水酸化ナトリウム水

溶液または1mol/L塩酸でpH=8.0に調整した。粒度分布測

定装置(Malvern社製Zetasizer nano)を用い

て、動的光散乱法にて粒子直径の個数分布を測定した。個数分布から

平均値を算出し、流体力学的粒子径の値を得た。

上記流体力学的粒子径を上記幾何学的粒子径で除した値が2.5以下

のものを分散していると判断した。【0051】

(酸化錫粒子の1次粒子径)

酸化錫粒子含有ゲルに含まれる酸化錫粒子について、透過型電子顕微

鏡(日本電子株式会社 型式名:JEM-2010F)を用いて、倍率

200,000倍で撮影した。 撮影した像を、ソフトウェア(品名:

Image J)により、100個の粒子の粒子径を測定し、その平均

を算出することで求めた。

【0052】(酸化錫粒子の含有量)

酸化錫粒子含有ゲル1gをアルミ皿にのせ、200℃の送風乾燥機に

て2時間加熱した。加熱前後の重量変化を酸化錫粒子含有ゲルの重量

で除し、酸化錫粒子含有ゲルに含まれる揮発分率(%)を算出した。

そして、以下の式によって、酸化錫粒子の含有量を算出した。

酸化錫粒子の含有量(%)=100-揮発分率(%)

【0053】(酸化錫粒子積層膜の導電性)

上述の酸化錫粒子分散液に対して、イオン交換水を添加して固形分濃

度8mass%に希釈した。

希釈した酸化錫粒子分散液をスピンコーター(三笠株式会社 型式名

:MS-A150)にて、500rpm、60秒の条件で、50mm×50

mmのガラス基板上にスピンコートし、塗工膜を形成した。

塗工膜を形成したガラス基板を、ホットプレート上で、100℃、3

分加熱することにより、酸化錫粒子積層膜を成膜した。

上述のようにして得られた酸化錫粒子積層膜について、表面抵抗測定

器(品番:ロレスタAP MCP-T400 プローブ:ASPプローブ

(四針)、三菱化学社製)にて抵抗測定した。

表1.

2️⃣ 特開2024-124166 酸化錫粒子分散液、酸化錫粒子分散液の製造方

法、および、酸化錫粒子積層膜の製造方法 三菱マテリアル株式会社

【要約】溶媒中に酸化錫粒子が分散された酸化錫粒子分散液であって、

等電点が1.0以上3.8以下であることを特徴とする。pHを8.0

に調整した際に、前記酸化錫粒子の凝集が生じないことが好ましい。前

記酸化錫粒子に異種元素がドープされていてもよい。

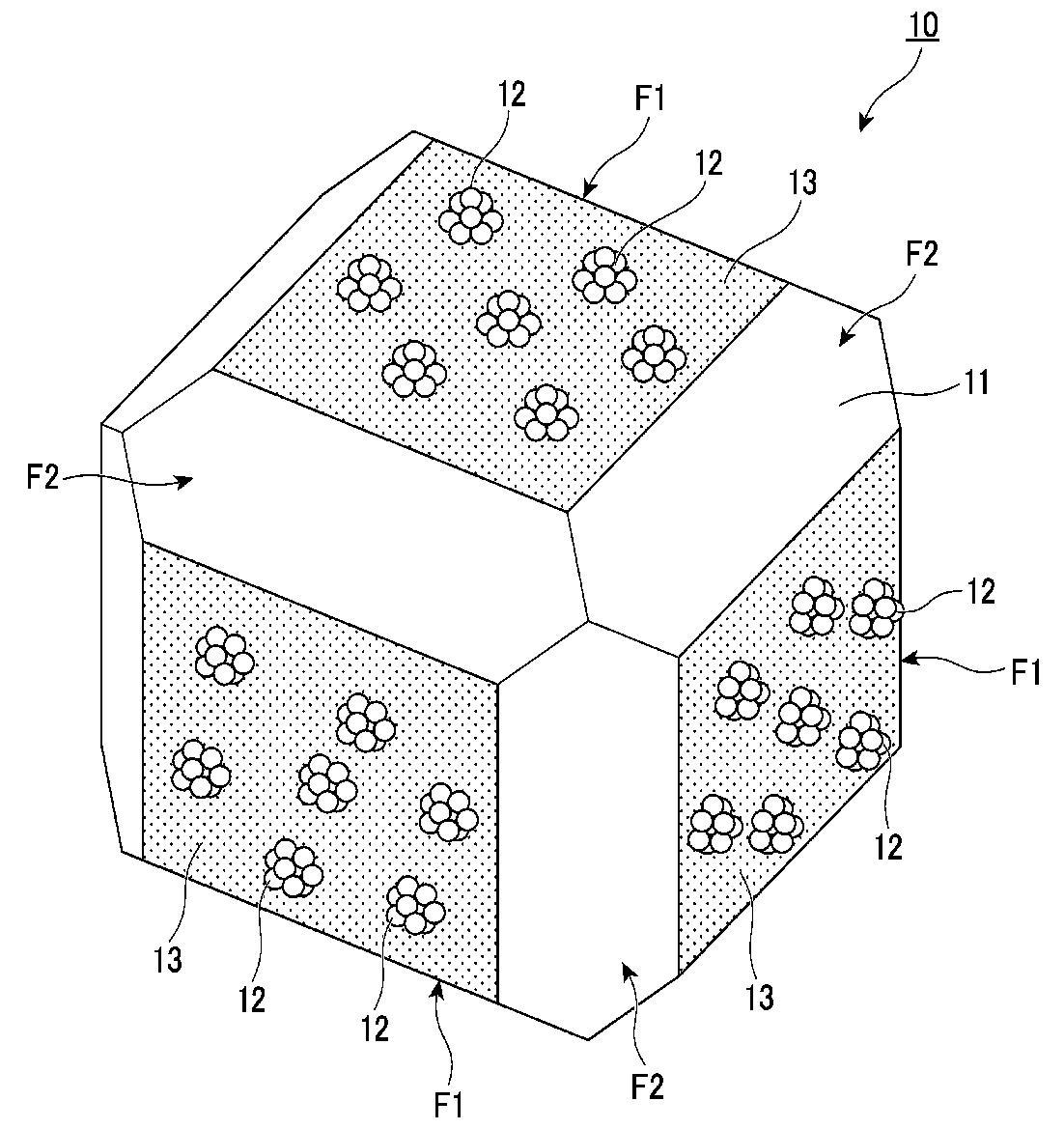

3️⃣ 特開2025-7197 水分解光触媒、水分解光触媒の製造 学校法人東

京理科大学 三菱マテリアル株式会社

【要約】下図1の如く、金属酸化物、金属窒化物、金属硫化物のうち、

少なくとも何れか1つを含む光触媒結晶と、前記光触媒結晶に担持され

る、貴金属を含む水素生成助触媒と、を有し、光の照射によって水を

水素と酸素に光分解する水分解光触媒であって、前記光触媒結晶は、

前記水素を生成させる第1結晶面と、前記酸素を生成させる第2結晶面

と、を有し、前記水素生成助触媒は、前記第1結晶面に選択的に担持

されていることを特徴とする。

図1 本発明の一実施形態の水分解光触媒を示す模式図

【符号の説明】

10…水分解光触媒 11…光触媒結晶 12…水素生成助触媒

13…酸化クロム層 F1…第1結晶面 F2…第2結晶面

【発明の効果】

本発明によれば、結晶面によって水素と酸素との生成率が異なる光触

媒結晶であっても、効率的に水を光分解することが可能な水分解光触媒、

および水分解光触媒の製造方法を提供することが可能になる。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 金属酸化物、金属窒化物、金属硫化物のうち、少なくと

も何れか1つを含む光触媒結晶と、前記光触媒結晶に担持される、貴金

属を含む水素生成助触媒と、を有し、光の照射によって水を水素と酸素

に光分解する水分解光触媒であって、 前記光触媒結晶は、前記水素を

生成させる第1結晶面と、前記酸素を生成させる第2結晶面と、を有し、

前記水素生成助触媒は、前記第1結晶面に選択的に担持されているこ

とを特徴とする水分解光触媒。

【請求項2】 前記光触媒結晶は、ペロブスカイト構造を持つ18面体

であり、前記第1結晶面は{100}であることを特徴とする請求項

1に記載の水分解光触媒。

【請求項3】 前記光触媒結晶は、チタン酸ストロンチウムであること

を特徴とする請求項2に記載の水分解光触媒。

【請求項4】 前記第1結晶面には、酸化クロム層が形成されているこ

とを特徴とする請求項3に記載の水分解光触媒。

【請求項5】 前記水素生成助触媒は、ロジウム-クロム酸化物である

ことを特徴とする請求項4に記載の水分解光触媒。

【請求項6】 請求項5に記載の水分解光触媒の製造方法であって、

チタン酸ストロンチウムを分散させた分散液にクロム酸塩を添加して

から光を照射して、前記第1結晶面に選択的に酸化クロム層を光電着さ

せる酸化クロム層形成工程と、 アルコールを添加して、前記第2結晶

面に選択的にアルコールを含むマスク層を形成するマスク層形成工程と、

ロジウムの錯体を含む前駆体を添加して、前記第1結晶面の前記酸化

クロム層上に選択的に前記前駆体を吸着させる前駆体吸着工程と、

前記前駆体が吸着されたチタン酸ストロンチウムを加熱して、酸化ク

ロム層に含まれるクロムと前記前駆体に含まれるロジウムとを熱酸化さ

せて、ロジウム-クロム酸化物からなる前記水素生成助触媒を前記第1

結晶面に形成する水素生成助触媒生成工程と、 を有することを特徴と

する水分解光触媒の製造方法。

【請求項7】 前記前駆体は、ロジウム塩の水溶液にアミノ酸ペプチド

を添加した後、還元剤を添加することによって生成することを特徴とす

る請求項6に記載の水分解光触媒の製造方法。

【請求項8】 前記前駆体吸着工程では、pHを10.0以下にするこ

とを特徴とする請求項6に記載の水分解光触媒の製造方法。

【請求項9】 前記水素生成助触媒生成工程では、熱酸化温度を250

℃以上、350℃以下の範囲にすることを特徴とする請求項6に記載

の水分解光触媒の製造方法。

【請求項10】 前記アルコールは、エチレングリコールであることを

特徴とする請求項6に記載の水分解光触媒の製造方法。

【図面の簡単な説明】

【0020】

【図1】本発明の一実施形態の水分解光触媒を示す模式図である。

【図2】図1の水分解光触媒の断面図である。

【図3】チタン酸ストロンチウムの第1結晶面と、第2結晶面F2と

のエネルギーを示す模式図である。

【図4】本発明の一実施形態の水分解光触媒の製造方法を段階的に示

したフローチャートである。

【図5】分散液のpHとロジウム錯体の安定性との関係を示すグラフ

である。

【図6】水分解光触媒の第1結晶面(100)のSTEM-EDSマッ

ピングを示す画像である。

【図7】水分解光触媒の第2結晶面(110)のSTEM-EDSマッ

ピングを示す画像である。![]()

【図8】水分解光触媒の第1結晶面に担持されるロジウムの濃度と、

水素生成効率との関係を示すグラフである。

【図9】水分解光触媒の第1結晶面に担持されるクロムの濃度と、水素

生成効率との関係を示すグラフである。

【図10】ロジウム錯体を吸着させた光触媒結晶の焼成温度と、得ら

れた水分解光触媒の水素生成効率、酸素生成効率との関係を示すグラフ

である。

【図11】マスク層として用いたアルコールの種類と、生成した水分解

光触媒の水素生成効率、酸素生成効率との関係を示すグラフである。

【図12】エチレングリコールの添加量と、生成した水分解光触媒の

水素生成効率、酸素生成効率との関係を示すグラフである。

【図13】光の照射時間と、生成した水分解光触媒の水素生成効率、酸

素生成効率との関係を示すグラフである。

関西電力が福井県内の3原発で計画する使用済み核燃料の

乾式貯蔵施設のイメージ図=関電提供

⛑️高浜原発使用済み核燃料の乾式貯蔵施設建設許可へ

福井県高浜町の関西電力高浜原発の敷地内で使用済み核燃料を保管す

る「乾式貯蔵施設」の建設計画について、原子力規制委員会は26日、

新規制基準に適合すると認める審査書案を取りまとめた。県内の乾式

貯蔵施設の計画が規制委に認められるのは初めて。正式に許可された

後、県や立地自治体による事前了解の手続きに入る。

関電は美浜、大飯、高浜の県内3原発で乾式貯蔵施設の設置を計画。関

電によると、使用済み核燃料を輸送兼用の専用容器「キャスク」に密

封し、横向きで1基ずつ鉄筋コンクリート製の格納設備で覆うという。

規制委は、燃料プール内で冷やして保管する従来の「湿式貯蔵」と比

べて電源が不要で災害に強く、リスクが低いとしている。

3原発で計画する乾式貯蔵施設の保管容量は、使用済み核燃料計1530体

(約700トン)。美浜で同210体分(約100トン)、大飯で同552体(約

250トン)、高浜では768体(約350トン)という。美浜に1カ所、高浜

と大飯には2カ所ずつ設置し、2027~30年ごろに順次運用を始める計画

だ。関電は、県の了承を昨年に受け、3原発に設置するための原子炉設

置変更許可を規制委に申請していた。

関電は乾式貯蔵について、県外で30年ごろに操業を予定する中間貯蔵

施設への「円滑な搬出のため」の施設と説明している。一方で、中間貯

蔵施設の具体的な計画地は示されず、原発内に使用済み核燃料が留め

置かれるのではないかとの不安の声が、地元の町議会などで上がって

いる。設置に向けては今後、県や立地自治体の事前了解が必要になり、

関電は保管期間や搬出時期について具体的な説明を求められる。

杉本達治知事は、使用済み核燃料の県外搬出に向けた関電のロードマッ

プを容認すると表明した24日、乾式貯蔵施設の計画について「まずは

厳しい審査を終えてからと申し上げてきた。具体的な搬出時期の考え

方を示していただきながら、議論していく」と話した。

![]()

●

今日の言葉:

春が来ても、鳥たちは姿を消し鳴き声も聞こえない。

春だというのに自然は沈黙している。