![]()

彦根藩二代当主である井伊直孝公をお寺の門前で手招き雷雨から救ったと

伝えられる"招き猫"と、井伊軍団のシンボルとも言える赤備え。(戦国時

代の軍団編成の一種で、あらゆる武具を朱塗りにした部隊編のこと)の兜

(かぶと)を合体させて生まれたキャラクタ。

鬼灯や 滅びの淵で 赤々と

宇

後30年は大還暦前ではあるが、事故の拡大想定を考えるだけでも、経験し

た水俣病を遙かに巨大で複雑なことは察しがつくが、時間軸が長すぎる。

デブリ処理ですら想定出来るが、緻密な対策想定にかかる工数量も膨大。

これに、大規模気候変動、中南海大震災を加わればと考えるだけで気が滅

入る。故人を含め関係した政府・政治家や関連国民の引責だけでも膨大で

且つ、子々孫々まで渡ることになる。つまりは、やっかいなものを抱えて

しまったことを再認識する。

【内容】

庭木を切るとき、「この枝を切っていいのだろうか」「失敗したらどうし

よう」などいろいろな迷いがあるが、監修者の安藤先生は「まずは、枯れ

枝を切る。そして不要枝を切ったら、全体を整える。剪定はこれだけ」と

剪定の基本を明快に説明。そしてもし失敗したときも「ゆっくり枝を育て

ていくつもりで切ればいいのです」など……じっくり樹木とつきあってい

く気持ちが大切だと述べている。本書は剪定の不安をなくし、どの枝を切

ればいいかひと目でわかる構成し、大きいイラストと文字でわかりやすく

説明。次はどんな木を植えようかなど、樹木選びにも役立ち、はじめての

方にも安心、剪定と樹木選びのための入門書。

【内容】

植木屋も知らない、「木を枯らさない、正しい剪り方」がある!年1回で

も、思い立った時でも、対処できる剪定法。

【目次】

1 剪定とは?

2 木がダメになる「素人切り」

3 たった1つの正しい剪り方―CODIT(コジット)理論

4 切る枝と残す枝を見分ける

5 剪定の極意

6 樹種別剪定のコツ

7 人と木の関係を考える

------------------------------------------------------------------

【おれの剪定日誌 ⑧:剪定概論 ①】

剪定方法とは「刈り込み」「透かし」「樹冠成形」

さまざまな目的で植えられる庭木ですが、ただ植えただけではその目的を

果たすことができない。生け垣はしっかりと境界や目隠しとしての役割を

果たすように形を整えなくてはいけない。観賞を目的にした木ならその木

が持つ樹形の美しさを保つために形をつくる必要があります。花木では、

季節になったら美しく花が咲くように、適切な位置で枝を切り詰めたりす

ることが肝となる。そういったそれぞれの庭木が持っている「役割」を十

分果たすよう、枝や葉にハサミを入れ、葉を落とし、枝を切り詰め、木の

形を整えるのが剪定だが、もうひとつ、広大な山野と違って、庭は限られ

た空間のなかで樹木を育てるとなると、どうしても高さや枝の広がりを抑

え、大きささを抑え、より美しい樹形をつくり、庭の広さにあった大きさ

にすることで、庭の美しさをつくり出すことにある。

「刈り込み」と「透かし」が剪定の基本

その技法には大きく分けて「刈り込み(剪定)」と「透かし(剪定」があ

り、刈り込みは、ハサミを樹冠の外側から入れて、木の大きさを抑えたり

全体的な樹形を整えたりする剪定の技法で、透かしというのは、ハサミを

木の内側から入れるという感じで、樹形を乱す不要な技を減らすこと。枝

を遠くことで、枝振りが見えるようになり、また木の内部の風通しがよく

なって病害虫の発生を予防できるようになります。なにより木の内部の日

あたりがよくなって、新しい芽が吹きやすくする。

刈り込みは毎年同じ面まで戻す?

生け垣は目隠しの意味もあるから、常緑の樹木を使うのが普通。生け垣の

剪定は、面をどれだけきちんと平らにするかという技術は必要ですけれど、

作業そのものはとても単純で、乱暴にいってしまえば、横の面の出っ張りを

刈り込んで、頭を平らに抑えればいいということになる。つまり外からハ

サミを入れて、刈り込んで平らに仕上げていく。 毎年同じ面まで、その

年に伸びた新柄の部分を刈り込んで、切った部分から新しい芽を吹かせれ

ば、長い間にわたって形を維持できるが、生け垣でも本来透かしによって

管理ができ、そのほうが刈り込みによって形を維持していくよりより長期

間維持が可能。手間はかかるんですが、木の内側にハサミを入れて枝を抜

きなかに光を入れるようにすれば、新しい芽が吹いて、枝が毎年更新され、

刈り込みより圧倒的によい姿になる。

【著者紹介】

木下透[キノシタトオル]

木下庭園管理代表。1958年、神奈川県生まれ。プロミュージシャンを経て

植木の世界へ。1989に会社を設立し、個人邸の庭を中心に剪定、造園設計・

施工に携わる。2021年に会社を解散し一人親方として庭師を継続中。剪定

You Tuberとしても活動し、登録者は約4.7万人、再生回数によっては100万

再生以上。2020年に横浜マイスターを拝命。県知事表彰、横浜市市長賞の

他、受賞歴多数。専門学校講師、各地での剪定講座などを通じ、確かな技

術と実績で後進の指導にもあたる。

------------------------------------------------------------------

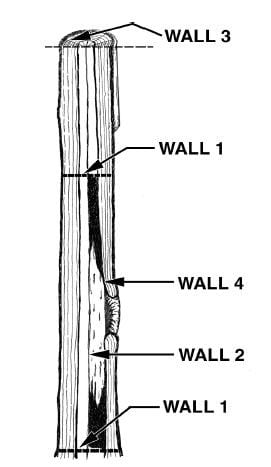

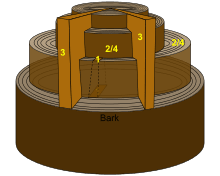

【剪定理論 コジット理論とは】

ほぼすべての木に共通する、「たった1つの枝の剪り方」があるという。

CODIT(コジット)理論とは、アメリカのアレックス・L・シャイゴ博士(

Dr.Alcx L. Shigo)が提唱した剪定の理論で、Compartmentalization of Decay

ln Trees の頭文字をとって名づけられた、「樹木の防衛層(壁)に間する理

論」である。俗に「バークリッジ剪定法」ともいい、この論理に基づいた

樹木の剪定をすることで「腐朽菌の侵入や進行を最小限に抑えることが期

待」できる(木下通)。

Compartmentalization-Of-Decay-In-Trees.doc

CODITとは何か

【理論背景】

生物が非生物から発生する可能性がある自然発生の理論に沿って、科学者

たちは伝統的に木の腐敗が真菌の成長につながると信じていた。しかし、

細菌理論の出現により、20世紀初頭のドイツの森林官ロバー+ト・ハルテ

ィグは、その逆の理論を立て、樹木が傷つくと菌類が傷口に感染し、その

結果、木材が腐るという樹木腐敗の新しいモデルを開発。シゴはこの理論

を拡張して、木が傷つくと、感染した木材に化学的および物理的変化の両

方で反応して腐敗を制限すると主張し、これを区画化と呼称。樹木文化の

用語では、樹木が感染/腐朽菌の攻撃にどのように反応し、樹木全体の腐敗

の進行を防ぐかを定義。CODIT は生物学者で植物病理学者の Alex Shigo に

よる最初の概念となる。木の腐朽に関する彼の研究は、現代の樹木栽培の

基準を向上させ、その中で彼は木の腐朽の広がりに対する4つの障壁につ

いて説明される。バリアゾーンとしても知られるバリアは、腐朽を閉じ込

め、樹木の維管束系を通した蔓延を防ぐのに最も効果的である。彼の研究

は、樹木が感染菌や腐朽菌の攻撃にどのように反応し、樹木全体の腐敗の

進行を防ぐかを定義。木は傷の周りに障壁で構成し、これらの障壁は壁と

呼ばれ、感染に対して異なる反応を示す4 つのタイプがある。感染した物

質を木の残りの部分から分離することで、感染の拡大を軽減し、木の健康

をより長く保つことができる。例えば、木を沈没船には亀裂があり、区画

内に水が侵入。船の乗組員はドアを閉めてそのエリアを密閉し、水が船全

体に広がるのを防ぎ、船の沈没、つまりこの場合は木が枯れるのを防ぐ。

CODITの4つの壁の1つは、4つの中で最も弱い、茎/枝の上下の腐敗の

動きを防ぐ血管系に形成された垂直の壁とされるが、細胞組織はティロー

シスによってブロックされ、損傷と腐敗の攻撃の両方に反応して木材の木

部にブロックを作り出す生理学的プロセス。

2番目に弱いのは接線壁。リグニンに富んだ細胞を通る内部への腐敗経路

に抵抗し、壁は木の年輪を構成する最後の細胞により形成される。光線細

胞の交差点を除いて、このプロセスは各年輪の周りで連続する。

3つ目は この壁は、森の構造内の既存のレイセルを構成します。これらは、

パイのスライスと同様に、茎のセグメントを分割することによって、垂直

軸に対して垂直に放射状に広がる。放射状実質シートは非常に厚く、実質

細胞が密集して形成さ。この壁は、迷路のような障壁を形成することで、

放射状の腐敗の動きを抑制します。これらの細胞グループは連続的ではな

いが、厚さ、長さ、高さが異なり、化学状態が変化することで微生物にと

って有毒になる可能性がある。この壁は、第4の壁が成長する前の最も強

力な壁である。

図.CODIT壁のラベル via en.wikipedia

4つめ壁 最も強力な壁は、創傷を外側から密閉するために形成層によて

作られる新しい保護「バリアゾーン」であり、傷を閉じることで健全な木

材に腐朽がさらに浸透するのを防ぎぐ。これは傷を完全に覆うことができ

ない可能性がある。これは、外側に新しいたこができた中空の木が見られ

る場合である。この壁は、腐敗微生物にとって有害な有毒化学障壁を形成

することもある。

Bartlett Tree Research Laboratories Technical Report

Compartmentalization Of Decay In Trees

Bruce R. Fraedrich, Ph. D., Plant Pathologist

この理論が正しいのか。懐疑論すなわち<バリアゾーン>たるもの検証さ

れない事例が提出され、地政学的環境に依存するとせつめいするものある

が、この本の第三章では次のように展開させる。

ここでいう正しい剪り方とはにの樹種は、この時期にこういう枝を剪

りなさい]というような小難しい話ではない。ほぼすべての木に共通す

る、「たった1つの枝の剪り方」である。

本の切り方というのは、植木屋でも親方によって様々な流儀やこだわ

りがあって十人十色であるし、うまいとか下手とかも好みの問題もあ

るので、実のところ誰にもわからない。誰がどんな流儀でとう切ろうが、

本は独自に再生し、数年も経てば剪定の痕跡すら消し去ってしまう。

しかし、との植木屋の誰の枝の剪り方が正しいかは、剪り口を見れば

ハツキリわかる。どんなに偉い園芸家でも、暇つぶしに自宅でチヨキ

チヨキ剪定しているオヤジでも、守るべきルールは1通りの方法しか

ないのである。

この本で最も伝えたいことの1つがCODIT(コジット)理論であ

る。CODIT(コジット)理論とは、アメリカのアレックス・L・シャイ

ゴ博士(Dr.Alcx L. Shigo)が提唱した剪定の理論で ComPartmentalization

of Decay ln Tree の頭文字をとって名づけられた、「樹木の防衛層(壁)に

間する理論」である。俗に「バークリッジ剪定法」ともいい、この論理に

基づいた樹木の剪定をすることで、「腐朽菌の侵入や進行を最小限に抑

える」ことが期待できる。この理論を理解し実践することが、木を切る

人間の責任であると思う。

筆者がCODIT(コジット)理論を知ったのは、1995年である。その

後う年間、その理論を検証した後に自社のホームページで 2000年から

紹介し、啓蒙活動を始めた。最近やっと樹木医や緑化関係者の中で周知

されるようになってきが、植木屋でありながらこの理論を知らない業者

も多い。

筆者は30年以上たくさんの木を剪ってきた中で CODIT(コジッ

ト)理論を意識して剪られた木といい加減に切られてきた木の違いを

実感しているし、正しく剪った木の良好な行く末も確認してきた。経

験上この理論は絶対に正しいと断言できるし、この切り方が「世間の

常識」となるよう願っている。

ハサミとノコギリさえあれば誰にでも木は切れるが、格好よく切るだ

けでなく、「正しく剪る」ことが剪定の第一条件だと筆者は思ってい

る。透かし剪定が得意でも切り戻し剪定が流儀でも何でもよい。ただ、枝

を切ろうと思った時、ハサミを当てる位置、ノコギリを引く位置と角度

は必ずCODIT(コジット)理論の剪り方を守ってほしい。

「寸胴切り」と「切り残し」は最悪の切り方

「寸胴切り」とは、いわゆる「ブツ切り」のことである。柱をブツ切りす

ると、切り目からたくさんの新芽が出て一見、元気そうに 見えるが、次

第に切り口が枯れた状態となりカルス(植物が傷を覆う細胞層)が 巻け

なくなるので、そこから腐朽菌が侵入してしまう。柱を途中で切るの

ではなく、できるだけ脇柱や葉っぱを残した位置で柱を切るようにし

なければ ならない。また、脇柱を残して切っているつもりでも、ノコ

ギリを引きやすいところで切って余分に柱を残してしまうと、そこか

ら腐朽菌が侵入しやすくなる。だいたいこの辺だろうという気持ちで

曖昧に柱を切ってはいけない。

第三章 CODIT(コジット)理論の「正しい剪り方」

木下 透 著「剪定『コツ』の教科書」

ずぶの剪定作業が素人にとっては、「目から鱗」であり、やっかいなこと

になっTしまった。この続きは次回に。

Part 1 Chapter 8

そう、その世界では人はみんな影を連れて生きていた。ぼくも「きみ」

も自分の影をひとつずつ持っていた。ぼくはきみの影のことをよく覚えて

いる。人気のない初夏の路上できみがぼくの影を踏み、ぼくがきみの影を

踏んだことを覚えている。子供の頃によくやった影踏み遊びだ。どんなき

っかけがあったのか、ぼくらはいつしかその遊びを始めていた。二人の影

は初夏の路上ではとても黒く、濃密で生き生きとしていた。足で踏まれた

ら本当にその部分に痛みを感じてしまうくらい。もちろんただの罪のない

遊びに過ぎなかったけれど、そこでぼくらは真剣にお互いの影を踏み合っ

た。それがすごく大事な結果をもたらす行為であるかのように。

そのあとぼくらは堤防の陰になったところに並んで腰を下ろし 初めてキ

スをした。どちらが誘ったわけでもない。前もって予定していたわけでも

ない。明確な決意みたいなのがあったわけでもない。それはどこまでも自

然な成り行きだった。二人の唇はそこで重ねられなくてはならなかったし、

ぼくらはそういう心の流れにただ従っただけだ。きみは朧を閉じ、ぼくら

の舌先は微かに遠慮がちに触れあった。そのあとしばらく、二人の口から

言葉がうまく出てこなかったことを覚えている。ぼくもきみも、もしなに

か間違った言葉を口にしたら、お互いの唇に残った大切な感触が失われて

しまうような気がしたのだと思う。だから長いあいだぼくらは沈黙を守っ

ていた。そしてしばらくあとで、二人はまったく同時に何かを言おうとし

て、二つの言葉がぶつかり混じり合った。ぼくらは笑って、それからまた

少し唇を重ねた。

ぼくはきみのハンカチーフを一枚持っている。白いガーゼのような柔ら

かな生地でできたシンプルなもので、端っこにひとつ鈴蘭の花が小さく刺

繍してある。それは何かの析にきみがぼくに貸してくれたものだ。洗濯し

て返さなくちゃと思いながら、返しそびれてしまった。というか、ぼくは

半ば意図的にそれを返さなかった(もちろん返してくれと言われたら、忘

れていたふりをしてすぐに返していただろうけれど)。ぼくはよくそのハ

ンカチーフを取り出し、生地の感触を長いあいだ静かに手のひらに昧わって

いたものだ。その感触はそのまままっすぐきみに結びついていた。ぼくは

目を閉じ、きみの身体に腕を回して唇を重ねたときの記憶に浸った。きみ

がぼくの近くにいてくれたときにも、どこかに消えてしまったあとでも、

常に変わることなく。

きみのくれた手紙の中に書かれていたある夢のことを(正確にはその夢

の一部を、というべきだろう)、ぼくはよく覚えている。横書きの便便八

枚に及ぶ長い手紙だった。きみの手紙はエツセイ・コンクールの副賞とし

てもらった万年筆を用いて書かれていた。インクの色は常にターコイズ・

ブルー。ぼくらはどちらも、そのときの賞品の万年筆を使って手紙を書い

た。それは暗黙の申し合わせのようなものだった。その万年筆は----それ

ほど高級な万年筆でもなかったのだが----ぼくらにとっての人切な記念品

であり、宝物であり、二人を結ぶ絆だった。ぼくが使っていたインクは黒

だ。きみの髪の色と同じ漆黒。トゥルー・ブラック。

「ゆうべ見た夢の話を書きます。この夢にはあなたが少しだけ出てきま

した」ときみは手紙を書き出していた。

☯

ゆうべ見た夢の話を書きます。

この夢にはあなたが少しだけ出てきました。たいして重要な役じゃなく

て申し訳ないんだけど、でも夢だからそれはしかたないことよね。だって

夢はわたしのつくるものではなくて、どこかの誰かから突然「ほら」と与

えられたものであり、わたしの一存で内容を自由に変更できるものではな

いのだから(たぶん)。そしてどんな劇でも映画でも、脇役って大事なも

のですよね。脇役しだいでその劇や映画の印象はずいぶん違ってしまう。

だからたとえ主役じゃなくても、そこはまあ我慢して、アカデミー助演男

優賞みたいなのを目指してね。

それはともかく、目が覚めてからわたしはちょっとどきどき[鉛筆であ

とから濃い下線がぐいと付け加えられていた」してしまいました。だって

現実に戻ってからもしばらくは、すぐとなりにあなたがいるような気がし

てならなかったから。本当にいたらちょっと面白かったんだけど……とい

うのはもちろん冗談です。

わたしはいつものように、その夢の内容をすぐさま、枕元に置いたノー

トにちびた鉛筆でちくいち(漢字がわからない)書き記しました。それが

いつも、目が覚めて最初にわたしかおこなう行為なのです。朝であろうが

真夜中であろうが、寝ぼけていようがなにかで急いでいようが、さっき見

たばかりの夢の中身を、思い出せる限りこと細かにノートに記録してしま

うこと。

わたしはこれまで日記というものを習慣的につけたことはないけれど(

何度か試みたけど、いつも一週間も続かなかった)、夢の記録だけは一日

も欠かさず残しています。日記はつけないけど、夢の記録だけは怠りなく

つけているなんていうと、まるでわたしにとって、実際の日々の暮らしよ

り、夢の中での出来事の方が重要な意味を持っているとほとんど公言して

いるみたいですね。

でも実際には、そんなこと思っているわけではありません。言うまでも

なく実際の日々の暮らしと、夢の中での出来事はぜんぜんなりたちが違う

ものです。地下鉄と気球くらい違っている。そしてわたしもほかのみんな

と同じように、日々の暮らしにまぎれもなく囚われ、地球のしがない表面

になんとかへばりついて生きています。その垂力から逃れることは、どん

な力持ちにも、どんなお金持ちにもできない。

ただわたしの場合、いったん布団に潜り込んで眠りについてしまうと、

そこに起ち上がる「夢の世界」はすごくありありとして、現実と同じくら

い、いや、しばしば(しばしばという言葉がなぜか好きです)それよりも

っと現実感をそなえたものなのです。またそこで繰り広げられるのは、ほ

とんど予測もつかない目覚ましい出来事ばかりです。そしてその結果とき

たま、どっちがどっちだったか見分けがつかなくなることがあります。つ

まり「あれ、これは現実の生活で経験したことなんだっけ、それとも夢で

見たことだったんだっけ?」みたいに。あなたにはそんなことありません

か? 夢と現実との線引きができなくなってしまうような----。おそらく

わたしの場合、まわりの人よりそういう傾向がずっと(メーターの針がほ

とんど振り切れちゃうほど)強いんじゃないかなと思うのです。なにかの

加減で、たぶん生まれつき。

そのことに気づいたのは、小学校にあがった頃からでした。学校の友だ

ちと夢の話をしようとしても、ほとんど誰もそんな話に興味を示してはく

れません。誰もわたしの見た夢の話になんて関心を持だなかったし、わた

しのように夢のことを大事に考えている人は、ほかにいないみたいだった。

そしてほかの人たちの見るI見たと話してくれる----夢はだいたいにおい

て彩りや胸騒ぎを欠いた、今ひとつぱっとしないものだった。それがどう

してかはわからないのだけれど……。だからわたしもそのうちに、学校の友

だちとは夢の話をしないようになりました。家族とも夢の話をすることは

ありません(正直に言えば家族とはほかのどんな話も、必要がないかぎり

ほとんどしないのだけど)。そしてその代わりに枕元に小さなノートと鉛

筆を置いて眠るようになりました。それ以来長年にわたって、そのノート

がわたしにとってのかけがえのない心の友だちになっています。どうでも

いいことかもしれないけど、夢を書き記すのはちびた鉛筆がいちばんいい

んです。長さハセンチに達しないようなやつ。そういうのを前の晩に何本

か、ナイフで良い具合に尖らせておく。長い新品の鉛筆はまずだめ! ど

うしてかな?なぜ短い鉛筆じゃないと夢の話がうまく書けないのだろう?

考えてみれば不思議ですね。

ノートがゆいいつの友だち、なんてまるで『アンネの日記』みたい。も

ちろんわたしは誰かのうちの隠し部屋に住んでいるわけじゃないし、まわ

りをナチの兵隊に取りかこまれてもいないけど。というか、少なくともま

わりの人たちは袖にカギ十字の腕章をつけてはいないけれど、それでも。

とにかく、それから例のエッセイ・コンクールみたいなのがあって、表

形式の会場であなたに出会ったのです。それはなんといっても、これまで

の人生でわたしの身に起こったいちばんゴージャスな出来事のひとつでし

た。コンクールが、じゃなくて、あなたに会えたことがね!

そしてあなたはわたしの夢の話に興味を持って、とても熱心に聞いてく

れました。それはなにより素晴らしいことだった。だって、自分が話した

いことを好きなだけ好きに話して、それにしっかり耳を傾けてくれる人が

いるなんて、ほとんど生まれて初めてのことだったから。本当よ。

ところで、わたしは「ほとんど」という言葉を使いすぎているかしら?

なんとなくそんな気がします!わたしはときどき同じ言葉をひんぱんに

----ひんぱんっていう漢字がどうしても覚えられないI使ってしまうこと

があります。注意しなくては。本当は自分が書いたものを読み直して、文

章をすいこう(これも漢字が書けない)しなくちゃいけないのだけど、自

分の書いたものを読み直すと、なにもかもいやになって、びりびり破り捨

てたくなります。ほんとに。

そうそう、わたしが見た夢の話ですね。その話をしなくては。わたしは

なにかを書き始めても、すぐになにか別の話に移ってしまって、なかなか

本題に戻ることができない。それも弱点のひとつです。ところで「弱点」

と「欠点」はどう違うんだろう? この場合は弱点でいいのかな? でも

これもまたどうでもいいようなことですね。ほとんど[ここにも鉛筆で下

線]同じようなものだから。とにかく本題に戻りましょう。そう、ゆうべ

見た夢の話ね。その夢の中でまず、わたしは裸なの。まるっきりの裸。一

糸まとわずという表現があるでしょう? かなり変なというか、極端すぎ

る表現だと前から思っていたんだけど、でも見回してみて、実際に糸一本

身にまとってはいないの。そりゃ、背中の見えないところに糸くずの一本く

らいはついていたかもしれないけど、そのへんはまあどっちでもいいこと

よね。そしてわたしは細長いバスタブに入っている。白い西洋風のクラシ

ックなバスタブ。キュートな猫脚がついていそうなやつ。でもそのバスタ

ブにお湯は入っていない。つまり空っぽのバスタブに裸で横になっている

わけ。

でもね、それはよく見るとわたしの身体じゃないの。わたしのにしては、

その二つの乳房はちょっと大きすぎる。わたしはもっと乳房が大きいとい

いなとか、ふだんからぶつぶつ思っていたんだけど、実際にそれくらいの

大きさの乳房があると、どうも不自然で落ち着かなかった。

なんだか妙な気分なわけ。自分が自分じゃないみたいな。だいいち重い

し、下がよく見えないし。乳首もちょっと大きすぎるような気がする。こ

んな大きな乳房がついていたら、走るときなんかにふらふら揺れて邪魔に

なるだろうなとか思うわけ。じゃあ、前の小さいときの方が良かったかも

ね、みたいな。

それからわたしは自分のお腹がふくらんでいることに気がつく。でも肥

満してふくらんでいるわけじゃない。だって身体の他の部分はみんなほっ

そりしているから。お腹だけが風船みたいにふくらんでいるの。わたしは

そこで、自分か妊娠しているらしいことに気がつく。わたしのお腹のなか

には赤ん坊が入っているのよ。そのふくらみ具合からいうと、七ケ月か八

ケ月くらいかな。

※ミニマニスト、二項対立、レーモンド・カーヴァ-、夜になると鮭が、

江戸趣味(永井荷風)、不易だなぁ、とここまで読み終えて、次々とと頭

を過ぎる.....しかし、本当はねちねちなんだけれど、苛ちな私のような性

分な人間には「精神形成(生成」)」の糧、”ゆずれもんサイダー”ごと

き必需品(継続は力なり・能力とは努力×時間)の清涼飲料水のようなも

のだと思う。

この項つづく

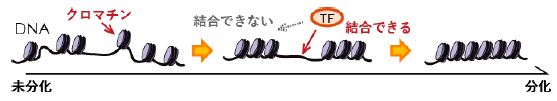

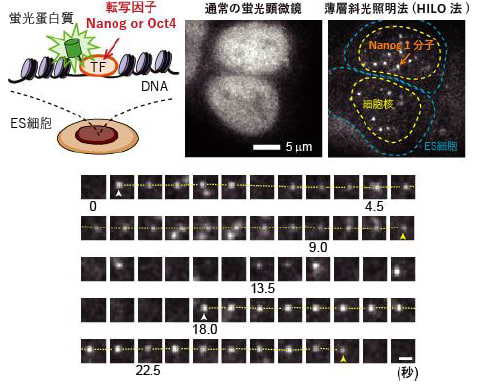

図1. クロマチン構造と細胞分化の関係を示す概念図

細胞核の中でDNA(黒線)は、クロマチンと呼ばれる構造に折り畳まれ格納

されている。転写因子(TF)は、折り畳まれていない部分にしか相互作用

できない。ES細胞では、分化の進行に伴いクロマチンが凝集されていくた

め、転写因子は限られた箇所にしか結合できなくなる。その結果、それぞれ

特異的な機能を持つ体細胞へと分化すると考えられている。

生きたES細胞で転写因子の機能を分子精度で定量

分化多能性を維持する新機構を発見、再生医療への応用が期待

8月23日、理化学研究所らの研究グループは、マウスES細胞で働く転写因子

(Nanog、Oct4)の挙動を1分子精度で定量解析し、ES細胞の分化多能性を維

持するための新しいメカニズムを発見。本研究成果は、幹細胞研究分野に

新たな知見をもたらすほか、iPS細胞の作製効率の向上や品質の安定化など

に貢献する。

【概要】

ES細胞は、体のどの細胞にも分化できる性質(分化多能性)を持つ。Nanog

とOct4は、ES細胞が分化多能性を維持するために必須の転写因子であり、

自分自身の発現をそれぞれ促進させるとともに、互いの発現も促進させる。

これまでNanogやOct4の細胞内での分子動態とクロマチン構造の変化、分化

多能性との関連性は分からずにいた。今回、共同研究グループはタンパク

質1分子の運動を観察できる特殊な顕微鏡を用いて、マウスES細胞が分化す

る瞬間のNanogとOct4の動きを1分子精度で観察し、DNA上での滞留時間や頻

度など物理的な挙動に関するさまざまな特徴を定量した。

解析の結果、Nanogは分化が始まるとDNA上に長くとどまるようになるなど

の新たな相関を発見し、NanogとOct4が協働してES細胞の分化が進み過ぎな

いように制御するという新しい「負のフィードバック機構」を提案した。

【方法及び成果】

NanogとOct4の1分子計測を実現するには、細胞内のNanogとOct4を蛍光タ

ンパク質で標識する必要がある。まず、共同研究グループはゲノム編集技

術を用いて、NanogもしくはOct4と蛍光タンパク質との融合タンパク質を発

現するマウスES細胞を作製しました。通常の蛍光顕微鏡では、蛍光タンパ

ク質1分子を観察することはできませんが、薄層斜光照明法(HILO法)を

用いることで、転写因子に融合した蛍光タンパク質を、生きたES細胞の核

内で1分子ずつ観察できるようになる(図2上)。また、遊離状態の転写因

子は細胞核内をカメラでは撮像できないほど速く拡散運動しているが、転

写因子が標的遺伝子座[8]と相互作用すると運動が停止するため、輝点とし

て捉えることができる。そこで、NanogやOct4が相互作用する遺伝子座に注

目して動画を撮影した結果、同じ遺伝子座にNanogやOct4が繰り返して相互

作用する様子を確認できた(図2下)。

図2.核内の転写因子(NanogとOct4)の1分子計測 (上段) 実験の模式

図(左)と、通常の蛍光顕微鏡および薄層斜光照明法(HILO法)による

観察の比較(中・右)。ゲノム編集により、一つの転写因子(TF)に一

つの蛍光タンパク質を融合させた。このES細胞を通常の蛍光顕微鏡で観

察すると、核全体が光っているように見えるが、HILO法では蛍光タンパ

ク質を融合した転写因子(この図ではNanog)の一つ一つが白い輝点とし

て確認でき、1分子観察が実現できた。 (下段) ある遺伝子座付近を連

続的に観察した例。NanogがDNAへの結合と解離を繰り返す様子が分かる。

よく見ると輝点は完全に停止しておらず、ゆらゆらと動いている。スケ

ールバーは1マイクロメートル(µm、1µmは1,000分の1mm)。

白血病抑制因子[9]などを含む培養液を用いることで、「未分化状態」を維

持させたままマウスES細胞を培養することが可能です。白血病抑制因子を

培養液から除去すると、ES細胞の「分化が誘導」されます。逆に、さらに

2種類の試薬を加えて培養すると、分化多能性のより高い「基底状態」にも

できます。分化多能性の程度に応じた三つの培養条件(基底状態、未分化

状態、分化誘導後)において、NanogおよびOct4を蛍光タンパク質によりそ

れぞれ標識した2種類の細胞について1分子観察を行った。その結果、500~

2,000個の輝点を含む4,000枚の画像からなる動画を計500本以上(再現性確

認用や予備実験用を含む)収集しました。この膨大なデータの解析には、

輝点の運動を網羅的に計測する1分子追跡法(SMT)[10]と、新たに独自開

発した全自動輝点識別アルゴリズムを用いた。これまで、ES細胞が分化す

ると、NanogとOct4の転写が不活性化されてNanogとOct4の「発現量」は低

下し、分化が進むとNanogとOct4の標的遺伝子座上での「相互作用時間」は

短くなると予想されていました。 しかし、基底状態、未分化状態、分化誘

導後におけるNanogの標的遺伝子座からの解離速度(相互作用時間の逆数)

を定量したところ、予想とは異なり、基底状態よりも未分化状態の方が相

互作用時間は長くなっていました(図3左の緑丸)。さらに、同じ分化状態

でも、Nanogの発現量が低い細胞の方が相互作用時間は長くなっていた(図

3左の棒グラフ)。細胞がNanogの発現を減らして分化方向に進もうとして

も、Nanogはそれに反抗して、未分化状態に戻そうとするかのように、標的

遺伝子座との相互作用時間を増やしている描像が思い浮かばれます。一方、

Oct4はNanogとは異なる挙動を示したことから、Nanogとは異なる機能を担

っていると考えられます(図3右)。

図3 NanogおよびOct4の標的遺伝子座との相互作用時間および発現量の関係

(左) 解離速度koff(相互作用時間の逆数)とNanogの発現量との相関。

緑丸は平均値を示す。解離速度が小さいほど、「相互作用時間」が長いこ

とを示す。分化の進み方は、基底状態→未分化状態→分化誘導後の順番で

ある。Nanogは分化が進んだ細胞の方が、相互作用時間が長く、また同じ

分化度の細胞では、その「発現量」が低い細胞ほど相互作用時間が長い。

(右)解離速度koffとOct4の発現量との相関。Oct4は未分化状態では基

底状態より相互時間が長くなるが、分化誘導後は相互作用が短くなる。

また、基底状態を除く同じ分化度の細胞では、その発現量が低い細胞ほ

ど相互作用時間が短い。

【展望】

共同研究グループは、NanogとOct4は自身の発現量が下がると遺伝子座との

相互作用時間を延長する実験結果から、新しい作業仮説を提案。この仮説

は、転写因子の発現量のみからその転写活性を推定した従来の描像とは逆

であり、転写因子の機能メカニズムに新しい知見をもたらすことは間違い

ない。幹細胞を用いる再生医療において、ES細胞やiPS細胞を安定に供給す

るために、ES細胞やiPS細胞の分化多能性を維持したまま培養することは必

須。本研究成果を基盤に、新しいES/iPS細胞の安定樹立法、安定培養法が

開発されることが期待できます。また、今回の研究で用いた1分子輝点の自

動認識アルゴリズムは、細胞核内における1分子計測の解析効率を格段に向

上させるため、転写因子の1分子計測が容易となる。この方法が普及すれば

さまざまな転写因子の細胞核内における挙動が明らかになっていくかもし

れない。今後、クロマチンの状態とNanogやOct4の標的遺伝子座との相互作

用との因果関係を調査し、Oct4がクロマチン凝縮をほどくのか、あるいは

Oct4が柔軟なクロマチン領域と優先的に相互作用するだけなのかを決定す

る必要がある。

以下、割愛(後略)。

【掲載論文】

掲載誌:The EMBO Journal

原 題:Single-molecule tracking of Nanog and Oct4 in living mouse embryonic -

Stem cells uncovers a feedback mechanism of pluripotency maintenance

D O I:10.15252/embj.2022112305

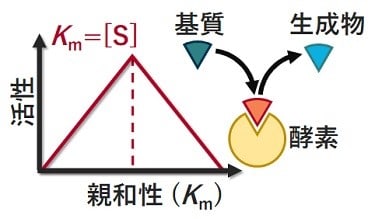

図2.図2 酵素と基質の親和性(Km)と活性の関係性

親和性(Km)の高さを横軸に取った場合、酵素活性(縦軸)はある条件で最大とな

る。その条件とは、Kmと基質濃度[S]が等しいことである。青線はKm=[S]=0.1μMの

場合、赤線はKm=[S]=10μMを示す。基質濃度の増加に伴い、縦軸の頂点の場所

(活性を最大化するKm)が右にずれる。

図 酵素活性は、ミカエリス・メンテン定数Kmが基質濃度[S]と等しいと

きに最大となる.

酵素活性を最大化する理論的な条件の発見

食品加工や医薬品、バイオ燃料に関わる酵素の開発に貢献

【概要】

8月24日、理化学研究所らの研究グループは、酵素反応の速度を最大化する

ための理論的な条件を発見。研究チームは、酵素活性を表す数式を独自に開

発し、どのような条件で活性が最大となるかを数学的に解析しました。その

結果、酵素と基質[2]の親和性を表すミカエリス・メンテン定数(Km)が基

質濃度([S])[4]と等しいときに酵素活性が最大化される、ということを

理論的に導き出す。また、天然酵素のKmとその基質の細胞内濃度が相関す

ることから、この酵素活性最大化の法則は自然界でも当てはまることが示

唆された。人工触媒[5]分野では、活性向上に向けて触媒と基質の親和性を

調節することが古くから行われてきた。

本研究の成果によれば、生体触媒である天然酵素においても、親和性の最

適化による活性向上が可能であると考えられます。研究チームは、酵素活

性を表す数式を独自に開発し、どのような条件で活性が最大となるかを数

学的に解析しました。その結果、酵素と基質[2]の親和性を表すミカエリス

・メンテン定数(Km)[3]が基質濃度([S])[4]と等しいときに酵素活性が

最大化される、ということを理論的に導き出した。また、天然酵素のKmと

その基質の細胞内濃度が相関することから、この酵素活性最大化の法則は

自然界でも当てはまることが示唆された。人工触媒[5]分野では、活性向上

に向けて触媒と基質の親和性を調節することが古くから行われてきた。本

研究の成果によれば、生体触媒である天然酵素においても、親和性の最適

化による活性向上が可能であると考えられます。酵素(E)と基質(S)が

まず複合体(ES)を作り、その後、酵素から生成物(P)が外れるようにし

て反応が進む。E、S、PはそれぞれEnzyme、Substrate、Productの頭文字であ

る。矢印の上下にあるk1,k1r,kcatは速度定数であり、親和性Kmは(k1r+kcat)/

k1で定義される。

[方法と成果]

この「ちょうど良い親和性」を求める上で出発点となったのがミカエリス

・メンテン式[6]です。これは、基質と酵素の親和性を表すミカエリス・メ

ンテン定数(Km)と、図1に示した酵素反応の速度との関係性を表した理論

式。この式は100年以上前に提唱されたものですが、酵素反応を理解する最

も基本的なモデルとして、現在でも幅広く活用されている。ただし、この

式では「親和性が高すぎると生成物の放出が遅くなる」ことが考慮されて

いない。このため、研究チームは物理化学の法則[7]を用いて、親和性と生

成物放出の間の束縛条件を考慮した新たな数式を導出。そして、この数式

を微分[9]することで、親和性Kmが基質濃度([S])と同じときに酵素活性

が最大になる、という解を得ました。 実際、得られた新たな数式を基に数

値シミュレーションを行ってみると、確かに親和性と基質濃度が等しいと

きに活性が最大化されることが分かりました(図2)。例えば、基質濃度が

高いとき(図2赤線)は、親和性が高くない酵素でも基質と十分に複合体を

形成できます。このような場合には、生成物放出を促進するために、親和

性を低くする(Kmを大きくする)ことが有益であると考えられます。一方で

、基質濃度が低いとき(図2青線)は、複合体形成が不利になるので、親和

性を高くする(Kmを小さくする)ことが重要になる。

【関連論文】

掲載誌:Nature Communications

原 題:Thermodynamic Principle to Enhance Enzymatic Activity using the

Substrate Affinity

DOI:10.1038/s41467-023-40471

この項つづく

![]()