2014年7月の訪洗時より、大洗にてお世話になったお店への感謝の気持ちを込めて、自作のガルパン缶バッジを大洗女子学園のチームごとのセットで作り、パネル設置店を中心に寄贈させていただいています。その際に「他のチームのセットも欲しい」と要望されたため、注文のあったお店には、8月の訪洗時に追加で寄贈しました。

特にガルパン缶バッジの収集に熱心な二ヶ所のお店では、いずれも店主さんに「大洗女子学園の全チームが欲しい」と頼まれていますが、80個を超える量をいっぺんに作るのは大変なので、大洗行きのたびに少しずつお渡ししてゆく、ということで了解をいただきました。以後はその形で少しずつ追加寄贈をさせていただくことになります。

これらの自作缶バッジを、どうやって作っているのかと聞かれる機会が増えてきたので、今回さらっと簡単に紹介します。以前にも紹介記事を書きましたが、使用した缶バッジマシンなどの機器を紹介していなかったので、それも含めて段取りを順に述べてゆきます。

まず、台紙を作ります。専用のソフトは使わず、エクセルで図面を描く時の要領で直径32ミリの円を描き、それを直径40ミリの円で囲んで二重の円を描きます。32ミリ円は缶バッジの表面部分のみ、40ミリ円は巻きしろを含めた台紙全体になります。これを複数コピーして並べると、テンプレート台紙が出来上がります。

続いて、あらかじめ描いておいた缶バッジのデザインや図柄を、ドラッグして32ミリ円の中におさめます。32ミリ円いっぱいに入れるのではなく、周縁部に約2ミリほどの余裕を残して入れます。この2ミリの部分は、缶バッジの周囲の側面部分になります。

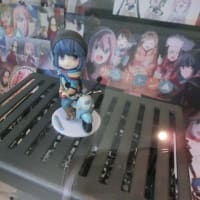

上画像は、以前に試作した、大洗女子学園チームの戦車と、各チームや対戦校のマークです。いずれもエクセルで作ってプリントアウトしたものです。

缶バッジは丸いので、台紙を円形に切る必要があります。ハサミで切ることも出来ますが、綺麗に丸く切れません。そこで上画像のスタンドカッターと呼ばれる器具を使用しています。これは模型サークルの知人に安価で譲ってもらったもので、アメリカ製です。

台紙を細長く切ります。これをスタンドカッターにさしこんで丸くカットするわけです。

台紙をスタンドカッターに差し込むと、上画像のように40ミリ円までがスッポリ入る状態になります。カッターの直径が42ミリあるからです。台紙を差し込んだ際に、円が真ん中にくるように位置を合わせます。

ここで位置がずれたりすると、デザインやロゴなどがずれて仕上がる、いわゆるエラーバッジになります。それも大洗ガルパン缶バッジにおいては希少品として位置づけられ、かえって価値が上がっているようです。でも自作缶バッジで同じエラーをすると、希少品どころか、単なる失敗作でしかありません。

ハンドルを手前に倒してカッターをスライドさせ、台紙をカットします。

カットされた台紙です。御覧のように、40ミリ円の周囲に1ミリ加えた状態でカットされますので、台紙の直径は42ミリとなります。これで32ミリサイズの缶バッジの台紙は完成です。

どんどんカットして、台紙を作りました。今回作った分は、9月および10月の訪洗時に大洗の各店舗に寄贈させていただく予定です。

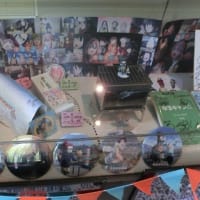

続いて、缶バッジのパーツを用意します。これは缶バッジの上面にあたるパーツで、業界用語では「シェル」と呼ばれます。私が購入しているところでは一個4円で販売されていますが、まとめ買いすれば若干安くなります。

これが「シェル」です。これは直径32ミリのものです。

次に、缶バッジの裏面にあたるパーツを用意します。フックピン型、安全ピン型、マグネット型などいろいろありますが、大洗発のガルパン公式缶バッジは、ダブルフックピン型と呼ばれるタイプです。それに合わせて私もダブルフックピン型を使用しています。そのパーツは、業界用語では「ピンバック」と呼ばれます。私が購入しているところでは一個11円で販売されていますが、まとめ買いすれば若干安くなります。

これが「ピンバック」の外側です。「シェル」とあわせて1個ずつ買うと15円になりますが、私は両方の500個セットパックで買いましたので、1個あたり11.7円でした。大洗町の商工会でも似たような感じでパーツを仕入れていると聞きましたが、数はもっと沢山入れているはずなので、1個あたり10円かそれ以下になっているのではと推測されます。

「ピンバック」の内側です。缶バッジマシンにてプレスする際には、この内側のほうを上にしてセットします。

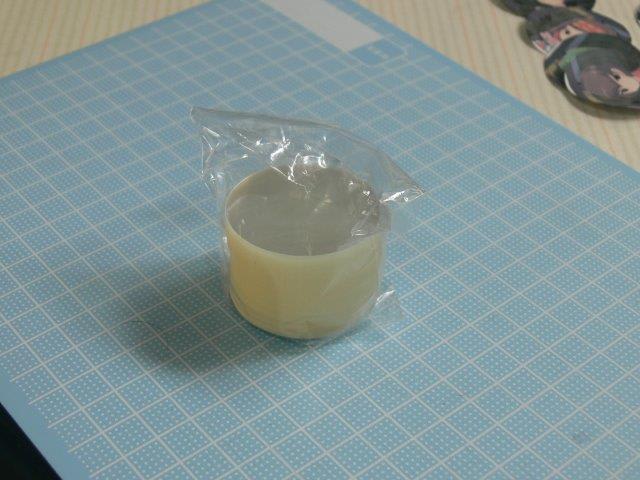

続いて、缶バッジの表面を保護するフィルムを用意します。

これがフィルムです。直径は42ミリで、スタンドカッターでカットされた台紙の直径と同じになります。

私が使用している缶バッジマシンです。32ミリ缶バッジ専用ですので、他の大きさの缶バッジは作れません。以前の紹介記事で述べたように、この缶バッジマシンとスタンドカッターのセットを知人に一万円で譲ってもらいましたが、これらは新品を購入すれば約4万から5万円ぐらいになるそうです。知人の話では、このセットは岐阜県のメーカー「バッジマン」で購入したもので、現在は「セーブバリュージュニアセット32mm」として販売されているようです。該当記事はこちら。「バッジマン」の公式サイトはこちら。

ちなみに、大洗町商工会にて使用されている缶バッジマシンも、坂本事務局長さんのインタビュー記事などで見る限り、同じ機種であるようです。つまりは32ミリ缶バッジ専用です。大洗発の公式缶バッジが32ミリサイズのみであるのは、そのためでしょう。

大洗のガルパン公式バッジにて、サンダース校のケイのバッジが出ない理由は、「飯岡屋水産」で見せてもらった試作品が40ミリサイズであるからです。これで許可を得たとしても、大洗町商工会ではこのサイズを作れないのです。新たに40ミリ缶バッジ専用マシンを調達する必要がありますが、そこまでやらないでしょうね。

缶バッジマシンには、回転式のテーブルがあり、その両端に円筒形の台がついています。左の台を「ピックアップ」、右の台を「クリンプ台」といいます。

テーブルを本体に対して90度の位置に回します。

左側の「ピックアップ」の穴に、「シェル」の上面を上にして入れます。

次に、缶バッジの台紙を「ピックアップ」の穴に入れ、「シェル」の上に乗せます。

続いてフィルムを「ピックアップ」の穴に入れ、台紙の上に乗せます。

「ピックアップ」の穴に入れた台紙の向きを確認します。テーブルを本体に対して90度の位置に置いた時に、台紙の向きが真っ直ぐになっていれば、プレスした後に図柄がズレたり、歪んだりしません。

テーブルを回して「ピックアップ」をプレス位置にもっていきます。上にある「アッパー」という円盤の下にきちんと入るように、テーブルを止まるまで回します。

マシンの赤いハンドルを手前に引いて下ろし、「アッパー」を「ピックアップ」の上に被せてプレスします。写真では左手でハンドルをつかんでいますが、これは右手でカメラを扱っているためであり、本来は右手でハンドルを扱います。小さなパーツとはいえ、金属製のものをプレスするわけですから、ハンドルに力を加えてガチャンと強く倒さないといけません。

ハンドルを引き上げると、「アッパー」も上に戻ります。プレスされたパーツは「アッパー」の内部にくっついた状態になり、「ピックアップ」は空になります。

この状態で、今度は「クリンプ台」のほうに「ピンバック」を、内側を上にして入れます。

テーブルを回転させ、「ピンバック」をセットした「クリンプ台」を「アッパー」の下へもっていきます。

再びハンドルを倒してプレスします。この時に「アッパー」内にくっついていた「シェル」と「クリンプ台」の「ピンバック」が合わさり、台紙の巻きしろ部分がフィルムと共に巻かれて「ピンバック」の内側に取り込まれます。

ハンドルを引き上げ、「クリンプ台」をずらすと、出来上がった缶バッジが穴の中におさまって出てきます。

これで、レオポンさんチームのマークの缶バッジが完成しました。あとは、以前の紹介記事で述べたように、台紙と共にOPP袋に入れるだけとなります。

まあ、こんな感じで作っていますが、同じマシンを使っているのであれば、大洗町商工会でのバッジ制作も、ほぼ同じ手順でなされているとみて良いでしょう。ただ、複数の店舗に100個単位からおさめたり、イベント向けに数百個を作ったりするそうなので、一日あたりの制作数もかなりのものと思われます。それで、商工会には缶バッジ制作専門の担当職員が居られて活躍されている、と聞きました。一日に数百個を作る事も少なくないそうです。

それを聞いて、ものすごく大変だろうなあ、と思いました。なにしろ缶バッジマシンは金属製で重たく、プレスするにもそれなりの力が必要なので、10個の缶バッジを作るだけでも腕が痛くなってきます。私も、一日に作る缶バッジは30個を超えたことがありません。ガチャガチャとプレスを続けていると、肩の筋肉が何かこう、疲れてしびれて痛みも出てくるんですね。

坂本事務局長さんが「腕のマッサージが必要だ」と仰られたのも、実際に缶バッジを作ってみて、本当によく理解出来ました。

特にガルパン缶バッジの収集に熱心な二ヶ所のお店では、いずれも店主さんに「大洗女子学園の全チームが欲しい」と頼まれていますが、80個を超える量をいっぺんに作るのは大変なので、大洗行きのたびに少しずつお渡ししてゆく、ということで了解をいただきました。以後はその形で少しずつ追加寄贈をさせていただくことになります。

これらの自作缶バッジを、どうやって作っているのかと聞かれる機会が増えてきたので、今回さらっと簡単に紹介します。以前にも紹介記事を書きましたが、使用した缶バッジマシンなどの機器を紹介していなかったので、それも含めて段取りを順に述べてゆきます。

まず、台紙を作ります。専用のソフトは使わず、エクセルで図面を描く時の要領で直径32ミリの円を描き、それを直径40ミリの円で囲んで二重の円を描きます。32ミリ円は缶バッジの表面部分のみ、40ミリ円は巻きしろを含めた台紙全体になります。これを複数コピーして並べると、テンプレート台紙が出来上がります。

続いて、あらかじめ描いておいた缶バッジのデザインや図柄を、ドラッグして32ミリ円の中におさめます。32ミリ円いっぱいに入れるのではなく、周縁部に約2ミリほどの余裕を残して入れます。この2ミリの部分は、缶バッジの周囲の側面部分になります。

上画像は、以前に試作した、大洗女子学園チームの戦車と、各チームや対戦校のマークです。いずれもエクセルで作ってプリントアウトしたものです。

缶バッジは丸いので、台紙を円形に切る必要があります。ハサミで切ることも出来ますが、綺麗に丸く切れません。そこで上画像のスタンドカッターと呼ばれる器具を使用しています。これは模型サークルの知人に安価で譲ってもらったもので、アメリカ製です。

台紙を細長く切ります。これをスタンドカッターにさしこんで丸くカットするわけです。

台紙をスタンドカッターに差し込むと、上画像のように40ミリ円までがスッポリ入る状態になります。カッターの直径が42ミリあるからです。台紙を差し込んだ際に、円が真ん中にくるように位置を合わせます。

ここで位置がずれたりすると、デザインやロゴなどがずれて仕上がる、いわゆるエラーバッジになります。それも大洗ガルパン缶バッジにおいては希少品として位置づけられ、かえって価値が上がっているようです。でも自作缶バッジで同じエラーをすると、希少品どころか、単なる失敗作でしかありません。

ハンドルを手前に倒してカッターをスライドさせ、台紙をカットします。

カットされた台紙です。御覧のように、40ミリ円の周囲に1ミリ加えた状態でカットされますので、台紙の直径は42ミリとなります。これで32ミリサイズの缶バッジの台紙は完成です。

どんどんカットして、台紙を作りました。今回作った分は、9月および10月の訪洗時に大洗の各店舗に寄贈させていただく予定です。

続いて、缶バッジのパーツを用意します。これは缶バッジの上面にあたるパーツで、業界用語では「シェル」と呼ばれます。私が購入しているところでは一個4円で販売されていますが、まとめ買いすれば若干安くなります。

これが「シェル」です。これは直径32ミリのものです。

次に、缶バッジの裏面にあたるパーツを用意します。フックピン型、安全ピン型、マグネット型などいろいろありますが、大洗発のガルパン公式缶バッジは、ダブルフックピン型と呼ばれるタイプです。それに合わせて私もダブルフックピン型を使用しています。そのパーツは、業界用語では「ピンバック」と呼ばれます。私が購入しているところでは一個11円で販売されていますが、まとめ買いすれば若干安くなります。

これが「ピンバック」の外側です。「シェル」とあわせて1個ずつ買うと15円になりますが、私は両方の500個セットパックで買いましたので、1個あたり11.7円でした。大洗町の商工会でも似たような感じでパーツを仕入れていると聞きましたが、数はもっと沢山入れているはずなので、1個あたり10円かそれ以下になっているのではと推測されます。

「ピンバック」の内側です。缶バッジマシンにてプレスする際には、この内側のほうを上にしてセットします。

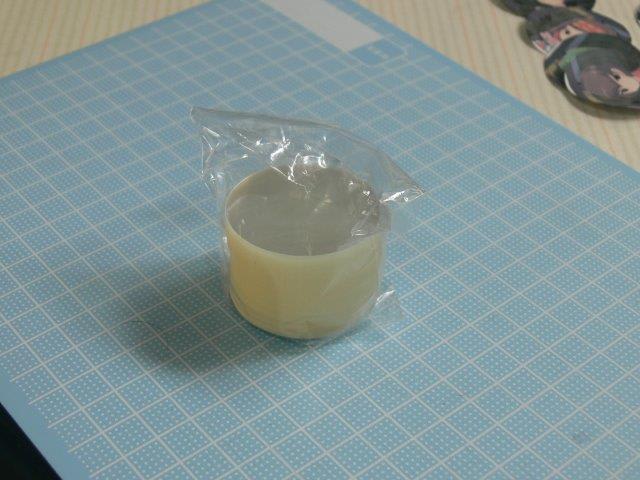

続いて、缶バッジの表面を保護するフィルムを用意します。

これがフィルムです。直径は42ミリで、スタンドカッターでカットされた台紙の直径と同じになります。

私が使用している缶バッジマシンです。32ミリ缶バッジ専用ですので、他の大きさの缶バッジは作れません。以前の紹介記事で述べたように、この缶バッジマシンとスタンドカッターのセットを知人に一万円で譲ってもらいましたが、これらは新品を購入すれば約4万から5万円ぐらいになるそうです。知人の話では、このセットは岐阜県のメーカー「バッジマン」で購入したもので、現在は「セーブバリュージュニアセット32mm」として販売されているようです。該当記事はこちら。「バッジマン」の公式サイトはこちら。

ちなみに、大洗町商工会にて使用されている缶バッジマシンも、坂本事務局長さんのインタビュー記事などで見る限り、同じ機種であるようです。つまりは32ミリ缶バッジ専用です。大洗発の公式缶バッジが32ミリサイズのみであるのは、そのためでしょう。

大洗のガルパン公式バッジにて、サンダース校のケイのバッジが出ない理由は、「飯岡屋水産」で見せてもらった試作品が40ミリサイズであるからです。これで許可を得たとしても、大洗町商工会ではこのサイズを作れないのです。新たに40ミリ缶バッジ専用マシンを調達する必要がありますが、そこまでやらないでしょうね。

缶バッジマシンには、回転式のテーブルがあり、その両端に円筒形の台がついています。左の台を「ピックアップ」、右の台を「クリンプ台」といいます。

テーブルを本体に対して90度の位置に回します。

左側の「ピックアップ」の穴に、「シェル」の上面を上にして入れます。

次に、缶バッジの台紙を「ピックアップ」の穴に入れ、「シェル」の上に乗せます。

続いてフィルムを「ピックアップ」の穴に入れ、台紙の上に乗せます。

「ピックアップ」の穴に入れた台紙の向きを確認します。テーブルを本体に対して90度の位置に置いた時に、台紙の向きが真っ直ぐになっていれば、プレスした後に図柄がズレたり、歪んだりしません。

テーブルを回して「ピックアップ」をプレス位置にもっていきます。上にある「アッパー」という円盤の下にきちんと入るように、テーブルを止まるまで回します。

マシンの赤いハンドルを手前に引いて下ろし、「アッパー」を「ピックアップ」の上に被せてプレスします。写真では左手でハンドルをつかんでいますが、これは右手でカメラを扱っているためであり、本来は右手でハンドルを扱います。小さなパーツとはいえ、金属製のものをプレスするわけですから、ハンドルに力を加えてガチャンと強く倒さないといけません。

ハンドルを引き上げると、「アッパー」も上に戻ります。プレスされたパーツは「アッパー」の内部にくっついた状態になり、「ピックアップ」は空になります。

この状態で、今度は「クリンプ台」のほうに「ピンバック」を、内側を上にして入れます。

テーブルを回転させ、「ピンバック」をセットした「クリンプ台」を「アッパー」の下へもっていきます。

再びハンドルを倒してプレスします。この時に「アッパー」内にくっついていた「シェル」と「クリンプ台」の「ピンバック」が合わさり、台紙の巻きしろ部分がフィルムと共に巻かれて「ピンバック」の内側に取り込まれます。

ハンドルを引き上げ、「クリンプ台」をずらすと、出来上がった缶バッジが穴の中におさまって出てきます。

これで、レオポンさんチームのマークの缶バッジが完成しました。あとは、以前の紹介記事で述べたように、台紙と共にOPP袋に入れるだけとなります。

まあ、こんな感じで作っていますが、同じマシンを使っているのであれば、大洗町商工会でのバッジ制作も、ほぼ同じ手順でなされているとみて良いでしょう。ただ、複数の店舗に100個単位からおさめたり、イベント向けに数百個を作ったりするそうなので、一日あたりの制作数もかなりのものと思われます。それで、商工会には缶バッジ制作専門の担当職員が居られて活躍されている、と聞きました。一日に数百個を作る事も少なくないそうです。

それを聞いて、ものすごく大変だろうなあ、と思いました。なにしろ缶バッジマシンは金属製で重たく、プレスするにもそれなりの力が必要なので、10個の缶バッジを作るだけでも腕が痛くなってきます。私も、一日に作る缶バッジは30個を超えたことがありません。ガチャガチャとプレスを続けていると、肩の筋肉が何かこう、疲れてしびれて痛みも出てくるんですね。

坂本事務局長さんが「腕のマッサージが必要だ」と仰られたのも、実際に缶バッジを作ってみて、本当によく理解出来ました。