この日は晴れるようでした。夜のうちに一雨降ったせいか、朝の空気にもさっぱりした清々しさが感じられました。

建物の間に見える、西福寺横の弁天社の朱鳥居です。

宿の「さかなや隠居」です。五月から毎月お世話になっていますので、大洗で知った顔に出会うと「隠居さんの常連さん」などと呼ばれることがあります。

この日の朝食です。

本日のタタキはサンマでした。サンマのタタキは初めていただきました。

焼き魚もサンマでした。サンマは大好きなので、嬉しくなって美味しくいただきました。

朝食後すぐに出発し、店先のバス停にてバスを待っていると、一台の車がスーッとやってきて私の前に停まりました。「鳥孝」店主の稲石さんでした。

「やあ、おはよう」

「朝からお勤めご苦労様です」

「いやいや、星野さんも朝早くから動いてるじゃない、これからどこか行くの?」

「実は、祝町の願入寺へこれからバスで行こうと思ってます」

「祝町の?じゃあ、ついでだからそこまで送ってあげるよ」

というわけで、稲石さんに願入寺の門前まで送っていただきました。バスはなかなか来ないからねえ、と稲石さんが笑っていましたが、実際に時間的には約40分ほど早く行くことが出来ました。この日のスケジュールの過密さを考えると、この時間短縮は本当に有難いことでした。この場を借りて、改めて御礼申し上げます。

水戸藩の葵紋が打たれた門扉の装飾意匠は、いつ見ても素晴らしいものです。江戸期の彫刻にしては開放的な趣があるので、前代の安土桃山期の奔放な美術世界の流れをまだ受け継いでいたのかもしれません。

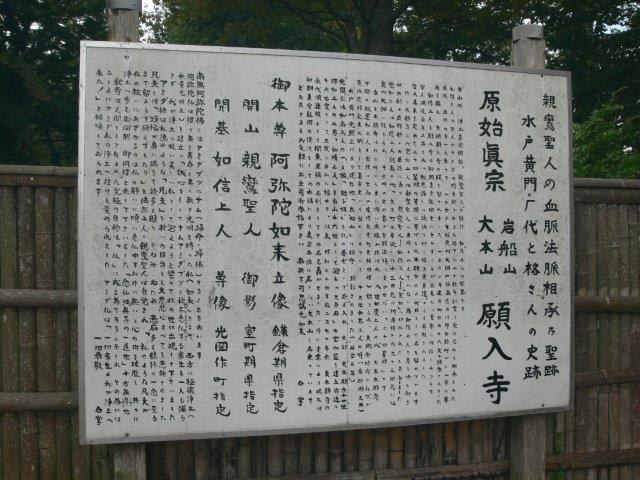

案内板です。宗派を「原始真宗」と記すあたりに親鸞上人以来の直系的法灯の流れを尊ぶ気風がうかがえます。実際に常陸国は親鸞上人ゆかりの地が多く、真宗にとっては聖地に近い場所も少なくありません。ここ願入寺もその一例なのでしょうが、訪れる人は少ないようです。

境内は閑散としていて、本堂前には相変わらず立ち入り禁止になっていました。

あの震災で、本堂やその他の建物にかなりの被害が出たと聞きましたが、外見を見た限りではそうした箇所が見えないので、内部の方に被害が出ているのかなと思いました。

本坊玄関にお邪魔して拝観の可否を問いましたが、若い住職さんらしき方が言うには「震災であちこち傷んでおりますので、恐れ入りますが、ご参拝は外からのみでお願いします」との事でした。

前回も外からの拝観で終わりましたから、こういう状態が続くと、そのうちに信徒以外は訪れる人も無くなってしまうのではないか、と思いました。

横にある開基堂も閉鎖中でした。建物は石岡市にあった江戸期の照光寺本堂を移築復元したもので、本堂よりも古い歴史的建造物です。開基像のほか、水戸光圀ゆかりの書簡、工芸品等を展示しているそうですが、公開再開のめどは立っていないようです。

境内地は広大なので、昔は地域のお祭りなどで賑わったそうですが、その風景すらも空しく感じられるほどの、寂漠とした雰囲気に沈んでいました。とりあえず一巡して、山門で拝礼して退出しました。

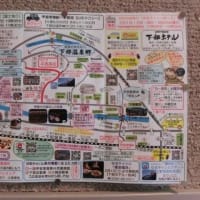

近くのバス停から大洗中心街まで戻ることにしましたが、時間があったので「好梅亭」に立ち寄って煎餅などを買いました。話題のガルパン名刺、近々ウチでも出しますよ、との事でした。

祝町のバス停から「海遊号」に乗りました。空は曇っていて、どうもすっきりしない天気でした。

曲松のバス停で下車しました。願入寺の内部拝観が叶わなかったため、予定よりも約二時間ほど早く戻ってきましたが、これがその後のスケジュールを余裕あるものにしてくれたのは言うまでもありませんでした。 (続く)