ずいぶん、お待たせしてしまいました。

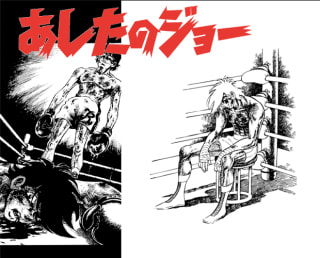

正義と悪のお話、今回は、マンガの「あしたのジョー」です。

このマンガは、当時、社会現象になるほど、日本中に大旋風を巻き起こした歴史的名作と

して知られています。

まず、この作品を描いた漫画家の、ちばてつや先生にまつわる思い出から始めたいと思います。

私が、ちばてつや先生の作品に初めて触れたのは、近所に住む従姉妹のお姉さん達のマン

ガ雑誌によってでした。

そのお姉さん達は、大のマンガ好きだったらしく、「少女フレンド」「少女コミック」「マーガレット」「りぼん」などの古いマンガ雑誌を、沢山、大切に持っていらしたのです。

小学校の低学年だった私は、そのお姉さん達の古いマンガ雑誌を読むのを楽しみに、よく

オジャマしたものでした。

その中で、私が好きだった漫画に、竹宮恵子さんの「空がすき!」「魔女はホットなお年

頃」とか、美内すずえさんの短編「黄色い海賊船」「ナポレオンと私」、浦野千賀子さんの「さすらいのカレン」とか、大和和紀さんの「私の兄はヌードロン」とかがありました。

昭和30年代は、男性で少女マンガを描く方は沢山いらしたみたいですが、私の子供の頃

は滅多にいらっしゃいませんでした。

それに、たまに読んでも、ピンと来ない人が多かったんです。(笑)

そんななかで、私の心に響く男性の漫画家さんが、二人いました。

一人は、巴里夫さんという漫画家さんです。

この人の描くマンガの主人公の少女は、全然、美人じゃなくて(笑)、どこにでもいるご

く普通の少女の場合が多く、励ますような温かい作風が、とても好感が持てました。

今でも覚えているのは、毎年、冬になると、ほっぺたが紅くなるりんごほっぺの少女が、

すごいコンプレックスを持っていた作品です。

その作品は、人は決して、ほっぺただけで全人格を判断したりはしないんだよ、大丈夫と教え諭すようなストーリーで、子供の頃、りんごほっぺで悩んでいた私は、ずいぶん、勇気づけられたものでした。(苦笑)

巴里夫さんの作品は短編が多かったように記憶しています。

あと一人が、今回、ご紹介する、ちばてつや先生です。

お姉さん達の持っていた古いマンガ雑誌には、「島っ子」「テレビ天使」「ジャンボりこ

」が載っていて、それらの作品に、幼い私はグイグイ引き寄せられてしまったのです。

まず、「島っ子」で、とくに印象に残っているのは、栗田さんという医者になったばかり

の女性が、島の若者を誤診してしまい、自暴自棄になり、荒れる海の中で、1人、泣きなが

ら小舟を漕ぐ場面で、私はその栗田さんが可哀想でならず、泣けて泣けて仕方ありませんでした・・・

「テレビ天使」では、主人公の少女亜紀が、おじいさんと二人きりで、お母さんのお墓に

向かい、立派な女優になると誓ったあと、別れる場面で、お互いに気遣う姿に、何度も、涙

したものでした。

だけど、残念なことに、それらの作品の載っているマンガ雑誌は全部、揃っていなかった

ので、全体のストーリーを把握出来なく、ただ想像するしかありませんでした。

従姉妹のお姉さんは、「少女コミック」を沢山、持っていましたので、当時、巻頭をよく

飾っていた細川智栄子さんの「あこがれ」が好きだったようです。

私が、それらの作品の全貌を知ったのは、それから、だいぶ経った講談社発行のちばてつ

や漫画文庫によってでした。

その時、私は初めて「ママのバイオリン」「ユカをよぶ海」などの、ほかの名作も読む機

会を得ることが出来たのです。

その中では、「1・2・3と4・5・ロク」が、一番、よかったように思います。

とくに、北白川家のお母さんが、大手術の末、亡くなった時、お父さんが、目に涙を浮かべ、、子供達に、死を告げる場面では、一家が可哀想で、何度も思い出しては泣いたものでした・・・

こういう作品が描けるちばてつや先生は、なんて素敵な方なんでしょう。

きっと、ちばてつや先生は、人の心の痛みが分かる方で、それが読む者の心を打つのでは

ないでしょうか?

ここで、ひとつ興味深いお話をしますと、ちばてつや先生は東京都練馬区富士見台に住ん

でおられるのですが、その訳は当時、その地に住んでいた漫画の神様、手塚治虫先生の近く

にいたいという理由で選ばれたそうです。

真に偉大な人は、偉大な人を知るという事の、何よりの現れでしょうか。

そういえば、少女マンガ家の里中満智子さんは、ディズニーのアニメ「ライオン・キング

」が、手塚治虫先生の「ジャングル大帝」をパクったものだと憤り、ちばてつや先生に相談

して、大きな問題に発展したこともあったとか。

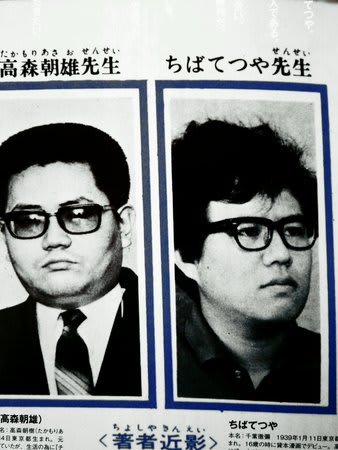

では、ちばてつや先生は、どういうお姿をしているのか、ここでお写真をご覧下さい。

ちばてつや先生って、こういう人なんです。

あれ?

なんか、変なふうに写ってますけど、これは一体???

特殊相対性理論で有名な物理学者アインシュタインにも似たような写真がありますが、実は、

お顔の筋肉をほぐす運動をしている時に撮られたようです。

ちばてつや先生って、意外にお茶目な方なんですね♪

一応、「あしたのジョー」執筆時のちばてつや先生と、原作者の高森朝雄さんのお写真もお見せしますね。

話を、私の幼少期に戻します。

そういう訳で、幼い私は、まず少女マンガで、ちばてつや先生のファンになったのですが

、「ジャンボりこ」以降、ちばてつや先生の作品は、少女マンガ雑誌から、こつ然と消えて

しまったのです。

なぜ、ちばてつや先生のマンガを見かけなくなったのだろう?

その理由がわからなくて、何ヶ月も何年も私は待ち続けました。

その理由が、少年マガジンに連載していた「あしたのジョー」に集中するためだったとい

うのは、かなりあとになって知りました。

私はまったく知らなかったのですが、ちばてつや先生はそれまで少年マンガと少女マンガの

双方を描かれていたそうです。

ところで、ちばてつや先生の少女マンガにはスポーツをメインに扱った作品は一本もない

のに、少年マンガに於いては、「ちかいの魔球」「少年ジャイアンツ」「おれは鉄兵」「の

たり松太郎」「あした天気になれ」などのスポーツマンガが圧倒的に多い理由を、あなたは

考えた事がありますか?

そして、正義の味方が活躍するマンガを一本も描かれなかった理由についても。

ここから、正義と悪のお話です。

おそらく、ちばてつや先生はスポーツを通して、青少年の健全な育成を図りたいという考

えがあって、そうされたように思えるのです。

「健全な精神は健全な肉体に宿る」という言葉がありますが、勉強したり、マンガばかり

読んでないで、身体も鍛える事で、初めて人間としての成長が望めるのではないのか?

ちばてつや先生は、「漫画家になっていなかったら、何になりたかったですか?」という

インタビューに、「学校の先生になりたかった」と答えていらっしゃいます。

そこまで、教育に関心を高く持っていたのだったら、マンガで、子供達を教え導こうと思

っても、何ら不思議ではありませんよね。

そこに、正義の味方が活躍するマンガを描かなかったヒントが隠されています。

スポーツをするのに、一方が正義で、一方が悪って、全然、フェアじゃないですよね?

お互い、同じ立場で、ルールをきちんと守り、正々堂々と戦ってこそ、フェアってもので

すから♪

それに、正義の味方が登場する作品は、たとえ、一旦、不利になっても、最後には必ず、

正義の味方が勝つようになってますから、スポーツの観点からすると、一方だけが必ず勝つ

のは、あり得ないですし、それを読んで人間的な成長が望めるとは、とても思えないのです

。

正義の味方が好きな人は、自分が優位でないと気がすまないとか、不安なんじゃないか?

実際、そういう人を、私は知っています。(笑)

スポーツでは、たとえ相手に負けても、きっと得るものがあるはずなんです。

私が、正義の味方を疑問視する理由に、大人になっても、正義の味方が好きだと公言して

はばからない人に、スポーツを熱心にしたことがない人が多いという事実を突きとめたから

でもあります。

少年時代のあり余るエネルギーを、スポーツに傾けていたら、正義の味方とは、成長とと

もに、卒業できていたのではないのか?

そう思った背景には、私の二人の息子があります。

実は私の息子も、幼いころはご多分にもれず、「ウルトラマン」や戦隊もののテレビ番組

を好んで観ていました。

いいえ、私自身、率先して観せていましたし、フィギュアを買ってあげたり、キャラクタ

ーショーにも連れてっていました。

それは、正義の大切さを教えたかったからではなく、何者をも恐れない勇気を育み、たく

ましくなって、人様のために尽くしてほしいという思いからでした。

実際、特撮ヒーローには、そういう見方も出来ますから。

そういう訳で、息子たちも小さい頃は特撮ヒーローものを熱心に観ていました。

ところが、たくましく育つためにはスポーツもやらせるべきだと、野球をやらせたところ

、だんだん、特撮ヒーローものに興味を示さなくなり、卒業しちゃったのです。

野球というチームワークを大切にするスポーツを選んだのも功を奏した原因かも知れませ

ん。

平和とは、正義の味方みたいに、一人の力で保たれているのではなく、大勢の人々が肩を

寄せあい、力を合わせて、初めて実現するのでは?

それでは、「あしたのジョー」のどこが素晴らしいのでしょう?

このマンガはいわゆるマンガオタクだけでなく、三島由紀夫や寺山修司を始めとする多く

の知識人や文化人までも、その虜にしたことで知られています。

まず、このマンガは、主人公の矢吹ジョーや丹下段平や力石徹や白木葉子など、キャラク

ターが生々しく生きているかのように、我が身に迫ってくる錯覚に襲われずにはいられませ

ん。

ちばてつや先生は、「私がストーリーを考えずとも、キャラクターが動いて、勝手にどん

どんストーリーを作っていくので、私は、そのお膳立てをしているだけだ」と仰っています

が、まさにその通りだと思います。

そして、手をまったく抜かない緻密な画作り。

神は細部に宿るという言葉がありますが、背景の細かなところまで、しっかり描き込まれ

ています。

それによって、圧倒的なリアリズムが生まれる!

では、肝心のストーリーはどうでしょう?

主人公の矢吹ジョーはカッパライや恐喝や詐欺を働く、とんでもない少年でした。

しかも、喧嘩がめっぽう強い。

そこに目をつけたのが、元ボクサーで、ボクシングジムを持ったこともある丹下段平とい

う男で、ジョーをボクシングの世界に引き入れようとします。

しかし、丹下段平の言う事を聞くジョーでなく、とうとう逮捕されて、鑑別所送りとなり

、そこで力石徹と白木葉子と、運命的な出会いを果たすのです。

この力石徹に、矢吹ジョーはこてんぱんにされ、ボクシングで倒すべく、初めて、丹下段

平の声に耳を傾けるようになるのです。

そして、出所後、鑑別所で知り合った西寛一とともに、丹下段平のもと、なみだ橋の下に

作ったジムでボクシングを始めるのです。

その時の丹下段平の言葉が心に残ります。

「この橋はな、人呼んでなみだ橋と言う。

いわく、人生にやぶれ、生活に疲れ果てて、このドヤ街に流れてきた人間たちが、なみだ

でわたるかなしい橋だ・・・

三年ほど前のわしもそうだった。

おめえも、その一人だったはずだ・・・

だが、今度はわしと、お前とで、このなみだ橋を逆にわたり、あしたの栄光をめざして、

第一歩を踏み出したいと思う。

わかるか。

わしのいうてる意味が・・・?」

ここから、矢吹ジョーのボクシング人生が、本格的に始まるのです。

さしあたっては、打倒、力石徹。

しかし、そうしながら、ジョーと、力石徹の間に奇妙な友情が芽生えるのです。

そして、力石徹は、ジョーと戦うために、フェザー級から、バンタム級の資格にまで体重

を落とすという壮絶な減量を行うのです。

それは、まさしく何者も寄せ付けない、男が男として生まれてきた意味を問い、男の美学

を追求する姿勢そのものでありました。

結果は、ジョーの敗北に終わります・・・

しかし、力石徹は過酷な減量が祟って、試合後、死んでしまうのです。

読者から、なぜ力石徹を殺したと、講義が殺到し、実際に葬儀が執り行われたのは有名な

話です。

でも、「あしたのジョー」のすごいところは、ジョーが、力石徹の幻影に悩まされ、相手

ボクサーの顔が打てなくなり、もはや、ボクサーとして、通用しなくなり、そこから立ち直

る様を、丁寧に描いているところに尽きる気がします。

人間の弱さに、目をそむけないで、しっかり見つめている点は高く評価していい。

それに、回を重ねる毎に、ジョーが成長しているのが手に取るように分かるのです。

それまでは、何も信じず、無軌道だったジョーが、ボクシングを通じて一つの目標を見出

し、達成するたびに一回りも二回りも人間が大きくなり、読み進めるうち、自分もぼやぼや

してられないぞという気がしてくる。

そして、ホセ・メンドーサとの試合で迎えた取りようによっては、どうにでも取れる曖昧

で、感動的なラスト。

人生には勝ち負けよりも、もっと大切な何かがあるのではないか?

作家の夢枕獏さんは、「あしたのジョー」の解説で、こう書いています。

「あしたのジョー」を読むためだけに、生きていける時代があった。

ほかに、生きる理由がすべて喪失してしまったとしても、「あしたのジョー」の続きを読

むためにだけ、次の一週間を生きていけるだろうと・・・

男が男として生まれてきた理由、そして女が女として生まれてきた理由、「あしたのジョ

ー」にはそのヒントが隠されているように思います。

栄光ある明日のために、今、私は、何をなすべきか?

あと、最後になりましたが、原作者の高森朝雄さんについて書きます。

私は高森朝雄さんが、「巨人の星」や「愛と誠」の梶原一騎さんの本名で、コワモテで、

ある事件を起こしたのは知っていましたので、あまりいいイメージは持っていませんでした

。

しかし、「あしたのジョー大解剖」というムック本に書かれている元奥様の高森篤子さん

によると、あの事件をきっかけに、ファンに対し、物書きとして責任はあるはずだと、梶原

一騎というペンネームを返上し、新たな思いで小説家の道を歩まれたそうです。

また、奥様はこう仰っています。

ちばてつや先生について聞かれた時。

「実は重なります、主人と。育った環境も、性格もまったく違うのにです。

共通点はナイーブ。

ここだと思います。

それと精神の気高さですか。

主人はよく言っていました。

俺は乱暴ではあるが、卑しい事は決して、してこなかったと。

そういえば、梶原一騎さんもまたちばてつや先生同様、数多くのスポーツマンガを手掛け

ているのですよね。

人の心に響くものを生み出せる人は、それだけの理由があるのですね。